1. 引言

地震是群灾之首,在各种自然灾害中造成的伤亡和损失最大,对未来可能发生强震的时间和位置判断,是地震预测工作的主要目标。地震预测工作可以划分为震前预测工作和震后趋势判定工作。对于破坏性地震的震前预测,经过多年的科学研究和实践探索,我国形成了“长–中–短–临”的地震预测工作思路,然而精准的短临预报仍然是科学难题。相比而言,震后趋势判定具有更强的可操作性,也能在防震减灾工作中发挥重要作用。中强地震发生后,随时可能发生的余震或强余震严重影响抢险救灾人员工作的开展,及时发布可靠、有效的早期余震预测权威信息,对震情跟踪、抗震救灾、应急管理和震区秩序维护等具有重要的意义 [1]。震后趋势判定是有影响力的地震发生后对近期地震活动形势的认识,是地震预测工作的重要环节 [2],需要在资料有限的条件下,对地震序列类型、最大余震、强余震时间和地点等给出合理预测。震后的短期内,无法记录丰富信息,震后早期的地震形势判定主要依据为历史地震序列信息,因此对历史地震序列的资料分析尤为重要。因此,国内学者开展了大量有关余震序列统计特征的研究 [3] [4] [5],为相关工作提供的数据支撑。

内蒙古地区地质构造复杂,活动断层纵横交错,形成了地震活动频繁的地质构造背景,是我国地震多发省(区)之一。胡博等统计了内蒙古中强地震的序列类型,讨论了不同类型序列与地质构造环境的关系 [6]。数字化地震台网运行以来,研究人员开展了中强地震序列精定位和发震构造方面的研究 [7] [8]。上述研究侧重于单次破坏性地震序列的时空分布特征研究,没有对地震序列强余震的时空强要素的统计特征深入探讨。本文搜集整理内蒙古地区1975年以来 5级以上地震序列的资料,整理出描述地震序列特征的参数,通过统计分析,归纳出适用于内蒙古地区的地震序列特征规律,作为震后早期趋势判定的依据。

2. 构造背景和数据资料

内蒙古地区分布狭长,在不同区域和不同的构造体系相关联,受到不同的地球动力学因素影响。内蒙古西部邻接东亚大三角,受到青藏高原和蒙古地块作用。内蒙古中部地区处于鄂尔多斯北缘,地震带构造比较单一,受到鄂尔多斯地块逆时针旋转和块体相对运动的作用力,主要表现为隆起边缘规模巨大的活动断裂及被其围陷的沉积巨厚的新生代断陷盆地 [3]。内蒙古东部处于大兴安岭构造带,主要受到太平洋板块俯冲和日本海沟大震的影响,属弱地震活动地区,存在多条NNE和SWW走向的第四纪活动断裂,交汇处中强地震活动频率较高 [9]。

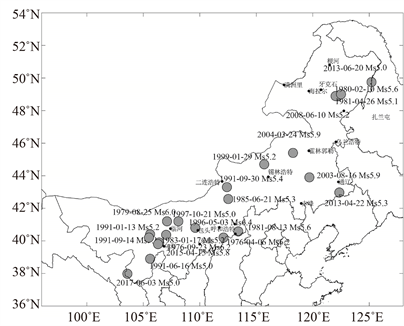

内蒙古地区共计发生5级以上地震53次,其中7.0~7.9级3次,6.0~6.9级11次,5.0~5.9级39次。1972年内蒙古地震组的成立,内蒙古地震观测台站的建设进入了一个快速发展的阶段,随着台站的增加和监测能力的提升,地震目录完整性逐渐升高,1975年以后,内蒙古地区的中小地震的记录相对完整和丰富,因此本文将1975年以来5级以上地震的序列作为研究资料。本文使用的数据资料来自中国地震台网地震目录,1975年至今独立的5级以上地震22次(图1),包含6级以上地震4次,将主震发生后震源区域密集发生,明显高于背景地震活动水平的地震筛选出来作为原始资料。受到监测能力的影响,个别地震未找到余震序列。

地震序列的统计依赖于震级完整性,不同学者对内蒙古地区的地震目录完整性开展研究 [10] [11],使用不同方法和相互验证,较全面反映内蒙古地区的监测能力,总体来说内蒙古地区地震地震目录完整性在1975年以后能够达到ML2.5级一下,但不同区域的完整性有较大差异,监测能力随着时间逐渐升高。

Figure 1. Independent Earthquakes above M5 in Inner Mongolia since 1975

图1. 内蒙古地区1975年以来独立的5级以上地震分布图

3. 内蒙古地区5级以上地震序列参数

本文采用的原始数据为中国地震台网地震目录,从地震目录总提取整理22次独立的5级以上地震的余震序列,根据震后早起趋势判定的需求,整理了最大余震、最大余震和主震的时间间隔、余震区域直径和序列持续时间等。主震发生后,在震源区域诱发大量余震,余震在时间和空间上呈现丛集性,表现为活动性水平高于背景水平。根据主震发生后在时间和空间上的相关性,确定余震序列的归属,进而确定余震区域,当余震区域的地震活动性降至背景水平时,确认序列结束时间。依据上述原则从全部地震目录中筛选出每个中强地震最终的余震序列。

地震序列分类主要分为主震型、震群型、孤立型。1975年以来的中强地震,具有相对完整的地震目录,可以按地震序列目录进行判别,主要依据为地震序列中最大余震和主震的震级差。序列类型划分是余震序列统计研究的基础,按照基于震级差的序列分类思路 [12],以主震震级M与12个月内的最大余震震级Ma之间的震级差ΔM = M − Ma进行序列类型划分,表1给出地震序列分类依据。本文使用直径衡量余震区域的空间规模,余震区的半径定义为区域内两点间的距离的最大值。

Table 1. Sequence type determination basis

表1. 序列类型判定依据

根据上述原则整理的余震序列资料,表2给出地震序列的各项参数。

Table 2. Seismic sequence parameters

表2. 地震序列参数

4. 序列特征分析

4.1. 序列类型

22次独立的5及以上地震中,孤立型7次,占比32%,主余型15次,占比68%,表明内蒙古地区中强地震序列以主余型为主。从空间分布上看,孤立型地震主要分布在阿拉善地区、锡林郭勒地区,而鄂尔多斯地块北缘、赤峰至通辽地区和呼伦贝尔地区以主余型为主(图2)。从构造特征来看,孤立型地震多发生在块体内部,而块体交界、断裂构造丰富的区域以主余型为主。鄂尔多斯北缘的河套地震带多发生主震型地震同序列的类型,其成因取决于大破裂过程中遇到的障碍体的物理性质。当障碍体体积较小且强度较弱时,主破裂可以充分完成,地震序列呈主余型也和单一的作用力模式有关;大兴安岭地区多发生中等地震,常以成组形式,孤立型地震比例略高。阿拉善地区是孤立型或衰减较快的主震型地震多发区,其原因是这个地区构造形式复杂,浅表地体切割严重,易形成多应力集中点 [12]。

Figure 2. The distribution of different types of seismic sequences

图2. 地震序列类型分布图

4.2. 序列参数和主震震级的关系

对最大余震的震级、序列持续时间和余震区空间规模的预测都是震后趋势主要工作,这些工作可以为强余震的时–空–强三要素预测提供信息。对于余震序列参数,已有较详细的研究 [13] [14] [15],这些研究表明,最大余震的震级、序列持续时间和余震区直径均与主震的震级正相关,通过线性拟合可以获得序列参数和主震震级的经验关系,不同地区的经验关系有差异。本文对内蒙古地区的最大余震震级、余震区直径和序列持续时间三项参数和主震震级的线性关系进行拟合,结果显示最大余震和主震震级呈显著正相关关系,符合已有研究的认识,并且获得了主震和序列参数的经验关系(图3)。

(a) 最大余震震级 (b) 余震区直径 (c) 序列持续时间

(a) 最大余震震级 (b) 余震区直径 (c) 序列持续时间

Figure 3. Correlation between main earthquake magnitude and sequence parameters

图3. 主震震级和序列参数的相关关系

主震震级和最大余震的经验关系为:

Ma = 1.19M + 2.49 (1)

其中M表示主震震级、Ma表示最大余震震级。

余震区直径和主震震级的关系为:

D = 41.51M − 180.21(2)

其中D表示余震区半径。

序列持续时间和主震震级的关系为:

T = 7.86M − 36.82 (3)

其中T表示序列持续时间。

4.3. 序列参数频次分布特征

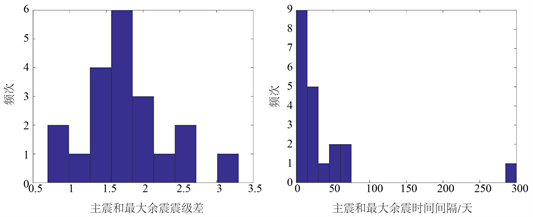

主震震级–最大余震震级差和主震震级没有明显的相关关系,我们对震级差的频次分布进行分析,结果显示主震和余震的震级差近似真态分布,峰值在1.7左右(图4(a))。

主震和最大余震的时间间隔和主震震级也没有明显相关关系,我们分析了时间间隔的频次分布。结果显示的随着时间衰减,主要集中在两个月以内。对不同时间段的次数进行统计,结果显示。24%的最大余震在一小时内发生,53%在1天内发生,67%在10天内发生,95%在两个月内发生,超过两个月的仅有一次,为1976年和林格尔6.2地震的最大余震,和主震时间间隔10个月(图4(b)、图5)。从震后去世判定角度,应关注震后短期内的强余震危险性。

(a) 震级差 (b) 时间间隔

(a) 震级差 (b) 时间间隔

Figure 4. Frequency distribution characteristics of maximum aftershock parameters

图4. 最大余震参数的频次分布特征

Figure 5. Time interval statistics of main earthquake and maximum aftershock

图5. 主震和最大余震时间间隔统计

5. 结论

从中国地震台网地震目录中,依据余震在时间和空间上的相关性,确定余震序列的归属,从地震目录总提取整理22次独立的5级以上地震的余震序。整理了最大余震、最大余震和主震的时间间隔,余震区域直径和序列持续时间等序列参数。

根据序列主震和最大余震之间的震级差将序列划分为孤立型、主余型及多震型三类,22次独立的5及以上地震中,孤立型7次,占比32%,主余型15次,占比68%,孤立型地震多发生在块体内部,而块体交界、断裂构造丰富的区域以主余型为主。

最大余震均发生在1年以内,最长10个月,主震和最大余震的时间间隔的随着时间快速衰减,95%在两个月以内,应关注震后短期内的强余震危险性。最大余震和主震的震级差的频次近似正态分布,峰值为1.7。

对最大余震震级,序列持续时间和余震区直径三项参数和主震震级的线性关系拟合,三项参数和主震震级呈现正相关关系。

内蒙古地区地震序列的已有研究成果主要关注单次破坏性地震序列的时空分布特征和发震构造的研究,对地震序列强余震的时空强要素的统计特征研究较少。本文得出了强余震时–空–强预测的量化依据,可以在内蒙古地区中强地震后,对强余震的震级、时间和位置初步预测。本文结果可以作为内蒙古地区中强地震早期震后趋势判定的依据。

基金项目

中国地震局地震科技星火计划(XH20014);中国地震局震情跟踪定向任务(2021010102)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。