1. 引言

煤炭产业在我国经济等各个方面占据着不可忽视的地位,是我国国民经济的重要组成部分之一,但由于我国煤炭开发技术暂时还不够成熟,导致了很多不可避免的煤矿地质灾害,如矿井底板突水、瓦斯突出以及地面下陷等等,这些地质灾害使得人们的开发工作遭到了很多阻拦,严重限制了煤炭产业的蓬勃发展。随着时间发展,人们对地质灾害的研究逐渐深入,提出了越来越多的课题,积累了越来越多的数据,但常规方法无法明确地解决这些问题,也不能正确管理这些数据库,从而从中提取有效信息。近年来随着以GIS技术为核心的3S技术的日益发展,为煤矿地质灾害的研究提供了全新的有效途径。其中GIS技术是近年来的新兴高科技产业之一,拥有庞大的数据库,结合图像分析功能,可对地质灾害进行强有力的预测和评估。

2. 煤矿地质灾害与3S技术

2.1. 煤矿地质灾害

传统意义上的地质灾害主要分为人为灾害和自然灾害,顾名思义,人为灾害就是由于人们过度开采导致矿山本身的平衡被破坏,出现山体塌方、滑坡、泥石流等等灾害,煤矿地质灾害很明显是属于地质灾害中的人为灾害 [1]。根据数据显示,至2005年我国的矿山已达到23901处,在1950~2005年的55年间,地面塌陷、地裂缝这两种地质灾害发生最多,占据煤矿地质灾害总数的77%,再次就是占据10%的滑坡现象。这些地质灾害中由于人们的矿山开发导致的已发生约10,869起,有约4779人的死亡人数,直接经济损失约174.58亿。对于各个省份的地质灾害来说,山西、河南、陕西、云南、湖南、山东、贵州、新疆、广西、内蒙古等省份灾害发生次数都在300次以上,其中占据第一的是山西,为2242起,其次是1666起的湖南。具体数据显示图如图1所示。这些灾害的发生次数都与省内的煤矿资源开发强度成正比 [2] [3]。

2.2. 3S技术

3S技术主要是以全球定位系统(Global Positioning System, GPS)、遥感(Remote Sensing, RS)和地理信息系统(Geographic Information System, GIS)这三个部分为核心的一种空间信息技术。3S技术自20世纪90年代中期出现以来,发展快速,是探索空间信息的重大技术支撑,应用广泛,在资源、环境、土地利用管理、地质、灾害监测等领域都略有涉及,重要的是,数据来源取决于遥感和全球定位系统,而对于获取到的数据的存储、管理及处理等是通过地理信息系统实现的 [4]。

Figure 1. Statistics map of mine geological hazards in various provinces (autonomous regions and municipalities) across the country

图1. 全国各省(自治区、直辖市)矿山地质灾害统计图

3S技术相比较其他技术具有很多优点,例如自动化、智能化以及数字化等,并且3S技术对于数据的处理、图形的传输以及显示、计算过方面的一体化等等在煤矿地质灾害的应对工作中也占据着关键的位置,能够推动预测及管理地质灾害的实际操作,从而在一定程度上促进了煤矿资源的开发与利用 [5]。

2.2.1. 全球定位系统(GPS)技术

全球卫星定位系统GPS (Global Positioning System)是自1973年美国开始正式投入使用的世界上第一个全球卫星导航系统,是目前卫星导航系统中世界上应用最广泛的,主要工作原理和功能是结合卫星及通讯技术,利用发射的24颗导航卫星进行测时和测距。GPS系统主要有三大部分组成——空间部分、地面控制部分和用户设备部分。GPS有很多种应用方式,人们能够最常应用的还是GPS信息接收机,人们通常可以用手持GPS在各个施工地点或城市规划或野外地质勘察进行定位和导航,高效率且极为方便 [6]。

2.2.2. 遥感(RS)技术

遥感技术是从二十世纪六十年代发展起来的对地观测综合性技术。遥感是对目标或自然现象远距离感知的一种探测技术且前提条件是在不直接接触的情况下,狭义上是指运用各种传感器如摄影仪、扫描仪和雷达等在高空和外层空间的各种平台上来获取地表的信息,然后通过数据的传输和处理,进而研究地面物体的形状、大小、位置、性质及其与环境相互关系的一门现代化技术科学 [7]。

遥感技术作用于地质灾害方面主要是可对煤矿区的开采情况、地质及地理条件等等进行一个宏观上的调查。与传统的地面调查和统计方法相比,遥感技术具有很多优势:

1) 在信息获取上,遥感获取数据的速度快、周期短,而传统地面调查则要投入很多人力物力等,造成一定的经济浪费;

2) 在调查范围上,遥感拥有广阔的覆盖范围,能轻松获取大范围的数据资料,而传统调查方法则不能实现,工作量极大;

3) 在时效性上,遥感技术通过卫星实时监控,随时获取最新的资料,同时更新旧资料,提高观测的时效性,更好地实现监测功能,而传统地面调查效率慢,很久才能获取到大范围动态变化数据。

2.2.3. 地理信息系统(GIS)技术

GIS (Geographical Information System)——地理信息系统,是自1963年被加拿大学者R.F. Tomlinson首先提出的概念,并开发了世界上第一个地理信息系统(CGIS),随着技术的发展,地理信息系统也逐渐被人们所重视,发展快速。GIS是集地理、测绘、遥感和信息技术为一体,利用计算机电子设备对地理空间数据进行获取、管理、存储、显示、分析和模型化,以解决与空间位置有关的规划管理问题 [8]。其中空间分析和统计分析是GIS较为常用的功能,广泛应用于地质灾害(泥石流、地面崩塌和滑坡等)的危险性评价和风险性评价等领域,并且取得了很好的反响。GIS技术可以通过庞大的数据库资料和高效科学的组织管理空间分析能力对多种煤矿地质灾害的信息进行叠加复合分析,并且通过多种单因子的评价进行多因子综合评估,建立多因子综合评价模型,更综合直观地展示地质灾害的危害程度等信息。

3. 3S技术应用原理

3.1. 全球定位系统(GPS)应用原理

GPS通常在传统的野外地质勘测或者测绘等作业中以经纬仪、全站仪和水准仪等测量工具体现。其极高的精度、全天无时无刻都在工作、高效率、不受通识条件限制、及时提供位置信息、高度灵活性的优势条件令人们越来越重视GPS的发展前途。而将GPS与通信两种技术联合在一起,可以通过数据的处理从而达到实时定位与导航的效果,这种技术广泛的应用于控制测量、工程测量和变形监测等工程作业上。

3.2. 遥感(RS)应用原理

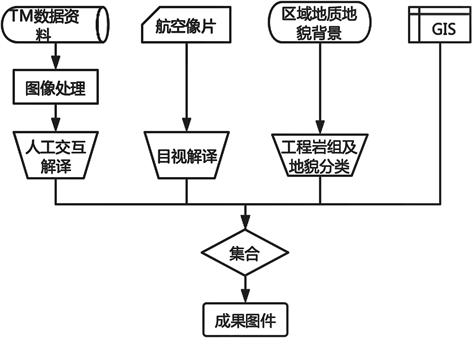

遥感技术一般采取的工作路线就是通过遥感图像的目视解译以及特有的人机交互解译技术来进行一个煤矿地质灾害体的识别与调查,还可以对矿区内部的一些地质结构或者开采情况等等进行分析从而获得明确的矿区的水文地质信息,比如:断裂构造的形态、地表的水体、溶洞、地面塌陷及一些其他的信息 [9],尤其是在结合了GIS技术后,能够对各种不同信息进行复合分析,在此基础上得到最后的成果,具体流程如下图2所示。

当下,遥感技术用于煤矿地质灾害方面主要可以进行灾害的预测和监测。作为大范围获取地表图像数据的方式,遥感技术能够根据地物波谱特征,在可见光波段通过监督分类或者非监督分类的技术,高效率提取地表现状与地质特征,如美国国家航空航天局陆地卫星(Landsat)搭载相关专题制图仪以及相关仪器后得到的Landsat图像中的地貌纹理特征以及阴影等就可以初步预测滑坡、地表塌陷、泥石流等地质灾害。同时,在利用无人机搭载不同的遥感传感器后,能够更方便进行空中对地面的监测,在短时间内得到关于矿区的比如土地覆盖、生态变化、塌陷地面积和位置等各种相关的信息,通过各种研究人员的专业处理分析,即可提取各类地表地物信息数据,实现实时监测矿区的地表变化,为矿区地质灾害监测提供了第一手数据,从而最终得到一个矿区“空–地”全方位动态的监测与评价系统 [10]。

Figure 2. Remote sensing work flow chart

图2. 遥感工作流程图

3.3. 地理信息系统(GIS)应用原理

地理信息系统通过收集、存储由遥感、全球定位系统获取到的所需要的信息,根据人们的实际需求,对信息各种组合叠置分析,并利用计算机屏幕或其他电子设备,将通过分析后的所得结果明确、直观、清晰地呈现在计算机电子屏幕上,以便实现信息的可视化与实时监测,总体来说,GIS的功能就是接受信息、分析处理、传输信息,像人的大脑一样 [11]。在煤矿地质灾害领域,地理信息系统具有很强大的作用,可以通过其实现地质灾害的预测、监控和风险性评估。利用GIS来建立煤矿地质灾害的风险综合评价模型,根据从遥感、全球定位系统获取的实际数据,从而采取适当的方法来分析地质灾害的危险性,同时可进一步分析该灾害的发生诱因,进而采取有效的防治措施,更好地促进煤矿地质工作的有序安全进行。

4. 3S技术的应用现状

4.1. 预测功能

GIS技术主要通过这几种方式对煤矿地质灾害进行预测:

1) GIS的图像处理:将煤矿生产区的内部图像呈现出来,以便人们更好直观感受。

2) GIS数据库:建立涵盖所有与煤矿地质生产有关的资料和数据的庞大数据库这些都会成为预测的重要一部分,且在发生地质灾害时能够根据相关数据组织及时的救援工作。

3) 远程预测:该功能能够增加地质灾害的预测准确性,减少故障的发生,还可以对问题进行及时沟通,通过分析完善GIS预测系统。

4) 动态预测:通过模拟煤矿生产动态场景,实时勘测地质情况,来实现煤矿地质灾害的预测 [12] [13]。

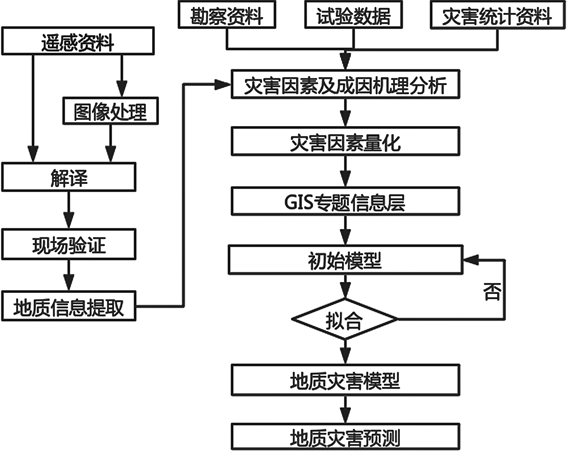

对于煤矿地质灾害的预测,最为常见的还是遥感、GIS技术。江东等专家提出首先利用GIS技术对遥感图像数据的解译结果、地面勘探资料、所得到的试验数据等信息进行预处理,再根据之前有发生的煤矿地质灾害实例与影响因素条件进行分析,从而确定该地质灾害的形成机理以及是什么控制着它的形成。例如底板突水这种灾害,主要的因素是岩溶对突水的影响、断裂构造、水压、隔水层等等。在明确找到了成灾原因和主要致灾因素后,将每一个影响因素的指标都进行量化,编绘成图,从而利用GIS形成各因素的专题信息层(COVERAGE)。下一步就是配准各图层,进行相应的空间统计分析,进而运算初始建立的模型,将模型输出结果与之前有过的灾害资料信息进行多次拟合,直到满足拟合条件,则该模型可以投入使用,就可以确定该矿区的地质灾害预测模型 [14]。具体流程见图3:

Figure 3. 3S technology of coal mine geological hazards prediction model process

图3. 3S技术下煤矿地质灾害预测模型流程

4.2. 评价功能

进行煤矿地质灾害的研究,必然要确定影响其的因素,例如地质构造、灾害点密度、岩土体结构类型、降雨量、植被覆盖率等等众多因子,这些因素对煤矿生产的风险确定起到了重要作用。不同地区、不同学者由于研究的目的性不同,所选取的地质灾害评价因子种类及分级标准都存在较大差异,例如许兆军等在进行桂阳县地质灾害易发性分区研究时选用的评价指标如下表1所示 [15] [16]。

因此,可以通过将单因子评价指数标准化,分别对煤矿地质灾害单因子的分布规律进行计算探究,并通过这些单因子指数和相对应的权重来得到最终的用于评估煤矿地质灾害风险性的评价指数,该指数能够综合多因子定量地表达某个区域的地质灾害危险性程度。通过该指数建立煤矿地质灾害综合风险性评估模型,在此基础上确定指数评价标准,可以得到准确的煤矿地质灾害综合风险性评价图。

例如:张晓东学者在对于宁夏盐池县的地质灾害进行危险性评价时,就基于12个地质灾害危险性评价因子,采用了层次分析法(AHP)分别对各个地质灾害评价因子进行权重的计算,并在此基础上构建了地质灾害危险性评价指数——地质灾害危险性评价指数(GDHI) [17],公式为:

式中:n为评价因子的个数;Wi为第i个评价因子的权重,Dij为第i个评价因子中第j个分类因子的权重。

另一位郭豫宾学者则是采用了徐友宁学者于2006年较为系统提出的用适当影响因子加权和进行综合评价指数构建的方法进行地质灾害的危险性评价模型构建 [18],式子如下:

式中:F为综合评价指数,Wi为个单因子评价指数对应的权重,Ii为各单因子赋值,综合指数大,就代表地质灾害危险性大。

Table 1. Classification of geological hazard evaluation factors

表1. 地质灾害评价因子等级划分

5. 结语

综上所述,本文在阐述3S技术和煤矿地质灾害的基础上,着重探讨研究了全球定位系统、遥感、地理信息系统在地质灾害中的应用,并得出了以下几个方面的结论:

1) 3S技术作为蓬勃发展的新兴产业,广泛应用于各个领域,在煤矿地质灾害领域它处理速度快、预测准确、反馈及时,能够尽可能地减少煤矿地质灾害的发生频率,安全性得到了一定的保障,促进了煤矿产业的蓬勃、稳定发展。

2) 基于ArcGIS操作平台,在遥感影像上对煤矿地质灾害点进行遥感解译,同时GPS全球定位系统作为辅助功能进行现场调查与室内分析,从而高效、准确对地质灾害的空间分布、地质结构特征等进行研究,可为后期的煤矿地质灾害探究提供了必要的需求。

3) GIS、遥感技术虽然在地质灾害中得到了广泛的应用,有了扎实的基础,但由于我国这方面起步较晚,虽然对于例如滑坡的危险区划、地面塌陷的危险度研究等单种灾害进行细致研究,但整体的一个地质灾害研究成果还是相对较少,所以在某些应用领域还存在一些局限,可靠性也有一些存疑。

4) 21世纪,随着各种空间及其他高新技术的发展与相互融合,3S技术将全面步入集成化、网络化和产业化应用的新时期,其在煤矿地质灾害方面也会有更多的开发应用,全面保障矿区的可持续发展。

参考文献