1. 引言及简要文献回顾

党的十九大提出了“加快建设学习型社会,大力提高国民素质”的新要求,高校在教育设施保有水平、人才汇集程度以及学科覆盖率上,均具有天然优势。而在城市形态结构里,以开放式为主要校区形式的高校集团,其内部各类教育设施、下设企业以及高校与政府的其他合作项目将各高校与周边的各个社区紧密联结,在岳麓山国家科技大学城(以下简称“大学城”)的基础上,在区域上对周边农村社区形成辐射效应。高校集聚区和大学城在整体规划和发展上的有机统一,为推动周边学习型农村社区建设创造了优良条件。

美国学者罗伯特·M·赫钦斯(Robert M. Hutchins)于1968年在其出版的专著《学习型社会》中首次正式地提出了“学习型社会”的概念,并由此开启了这一研究领域的大门。赫钦斯认为,教育系统已无法满足那些施与它们身上的教育需求,并且人们有必要将目光聚焦于这样一个理念,即“学习是变革的核心”。在该理论的基础上,又陆续发展出了“学习型政党”、“学习型城市”以及“学习型社区”等概念,进一步扩充了“学习型社会”的外延。因此可以认为,“学习型社区”是在“社区”概念的基础上从“学习型社会”中衍生出来的。由此,“学习型社区”作为一个细分的新兴科研方向开始进入了研究者们的视野。Eun Soon和Jongim Byun (2004)通过研究吉南县的学习型农村计划的建设目标、建设方法、建设成就及评估指出当地居民的教育应该被建立成一种生产性行为,这样有助于一个地区的变化与发展,而不是以个体行为而告终的消费性行为 [1]。Robert V. Bullough和Jr. Steven C. Baugh (2008)通过研究Brigham Young University对形成与维持所在社区的公共与高等教育的作用指出积极的教育环境对高校和科研机构的促进作用 [2]。可见高校与周边社区环境存在息息相关的关系。潘美意等(2010)从教育载体的角度指出:远程教育是惠农的重要载体和平台,可以发挥出智农的惠农功能 [3]。不难发现各类研究一直以来都认可高校对地方、尤其是农村社区教育事业存在重要的积极作用。

国内外已有研究多关注于寻找学习型社区建设上阶段性的问题以及相应的解决方法,也鲜有把研究对象具体到农村社区中去。而讨论高校与学习型社区的关系相关的文献多是讨论某一具体高校及其所在社区的关系,鲜有讨论多所高校聚集对周边社区影响的研究。因此,本文从高校聚集的角度出发,以岳麓山国家大学科技城为例,试图探索统一规划下的高校群推动周边学习型农村社区的建设路径,为相关政策的制定提供参考。

2. 岳麓山大学城周边农村社区空间分布特征

大学城主体位于湖南省长沙市岳麓区,于2017年开始建设。规划总面积达120平方公里,并划分为核心区、过渡带和承接区三个区块,涵盖了湖南大学、中南大学和湖南师范大学等高校院所20多所、国家和省部级重点实验室57个,汇聚了“两院”院士40余名、在校大学生30余万名、创新创业团队和科研人员10余万名。本文将农村社区在乡村地区的乡中心区和村庄的基础上推广至城乡结合区、镇乡结合区和镇中心区。

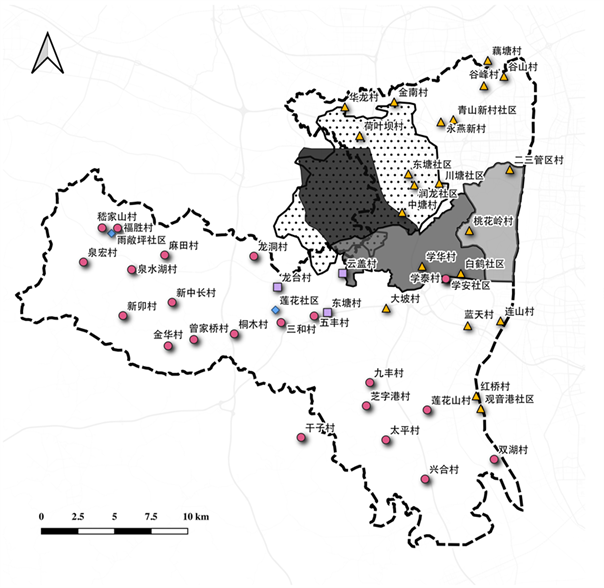

图1展示了大学城与周边社区的地理空间位置关系1。其中,三块填充区域分别是大学城的核心区、过渡带和承接区。岳麓区主要位于湖南省长沙市的西南区,其东侧紧靠湘江,南邻湘潭市,整体居于长株潭城市群的中心位置。由于岳麓区西向地形主要为丘陵、有大面积的森林植被覆盖,人口密度相对较低,且北侧东侧均为长沙城市中心区,又岳麓区南延较远,覆盖了大量农村地区,因此本文主要选取岳麓区作为整体被辐射区域进行讨论。

Figure 1. Distribution of university town and surrounding communities

图1. 大学城及周边社区分布概览

样本社区的地理空间分布具有如下特征:1) 在社区的城镇化水平上,村庄主要集中在大学城南边,城乡结合部主要位于大学城北边,同时发现,城镇化水平在垂直方向上呈向北递进、在水平方向上呈向东递进;2) 在市域关系上,大学城正好坐落于长株潭城市群的融城边界及城乡过渡带上,使得大学城成为了城乡融合、城市群加固的重要中枢节点;3) 在社区分布密度上,受城镇化水平影响,考虑到未在图中展示的主城区和特殊区域的社区,大学城以北的社区密度更高,并且社区种类也更丰富。而大学城以南则社区密度和种类都相对较低,并且主要以村庄为主。

3. 大学城对学习型农村社区建设的辐射机理

大学是知识产出的重要机构,也将在未来城镇化与城市发展进程中发挥出重要作用,创业精神、产业资本、人力资本、创新环境共同构成当前知识城镇化的直接动力,在城乡发展和城乡关系重塑中成为必不可少的生产要素 [4]。区域内高校集聚,知识型资源汇集,在地方形成了文化生态,进一步地吸引相关人才和资本。大学城对农村社区建设的辐射机理主要从以下方面体现出来。

3.1. 长期的区域文化浸润

湖南大学、中南大学和湖南师范大学这三所国家级的重点高校均位于大学城核心区内,并且三所高校彼此紧密相邻,在校园建设形式上均采取开放式,即没有设置具体的用以分隔校内和校外区域的校墙或校门。此外,大学城还覆盖了湖南中医药大学、湖南工商大学、湖南财政经济学院、湖南第一师范学院等多所院校。长期以来使得岳麓区潜移默化地形成了围绕几大高校的“校园社会”,长期的区域浸润下,周边商圈的商业模式、周边社区的主要居民组成等都体现了显著的学区特征,对周边学习型农村社区建设起到浸润作用。

3.2. 多维度的产学研链条衔接

随着大学城正式投入建设,越来越多成规模的科学管理的项目拔地而起,而针对教学目的、实践目的和便民目的的教育类设施如雨后春笋般地开始建设。如图书馆此类公共教育设施除了各大高校内部原先建设的以外,长沙图书馆还在各个街道设立了分馆,使得图书馆的分布密度大大提高,同时保证了分布相对均匀、人人有书可借。围绕后湖、桃子湖和西湖三大景观湖风景区,大学城核心区均建设了科研创新与实践的园区。实现了从科研、教学到成果落地和产业化的完整合作网络,创造出网状的产学研链接,较传统的线型连接上升了一个维度。大学城的建设规划完善了从理论创新、技术研发到成果转化的整体路径,教育设施形成了较高的覆盖度,形成了自主创新的教育高地的区域角色定位。产学研链条网络带动学习型农村社区建设。

3.3. 高校集聚的放大器效应

高校集聚的最根本特征就是知识密集型资源的高度集中,通过校际合作、校企合作、政校合作,实现社会各实体间的交叉联动和教育资源配置优化。一是聚集规模效应加速区域共建。大学城项目的优势之一就是有着科学的统一规划管理,各高校组成一个整体。在上文提到的如后湖园区内的各大项目,其规划决策与实施建设大部分都是由各个高校共同参与,在这个过程中发挥各自优势,形成1 + 1 > 2的效果,提高了资源运作效率,大幅降低了各项隐性成本。建成的园区提供了成果转化的场地和设备、发挥了对外开展公共教育和文化传播的职能。二是科研合作发挥催化剂作用。资源共享需要有序调配,科研合作需要搭建平台,大学城内新设的岳麓科创港作为一个开放共享的空间,是一个肩负着科创政务、知识产权、技术转移、仪器共享等职能的专门化设施。有学者指出,现今教师开展科研合作的意愿整体较强,且科研合作氛围是影响教师科研合作的最突出因素 [5],为学习型农村社区建设提供更高平台。

4. 岳麓山大学城对周边农村社区的辐射路径

4.1. 知识经济蓬勃发展的示范激励效应

大学城的功能规划促进了区域内知识经济的蓬勃发展,其引致的示范激励效应是大学城整体外部性的一个重要组成部分。受地形和行政区划影响,岳麓区南部北上的道路大部分都指向大学城。绝大多数社区都紧邻主要道路的现状决定了密集的大学城道路网成为了南部社区居民进入城区的必经之地。沿大学城道路景观涵盖了开放式的三大高校校园和其他相关的产业设施,如麓山南路、后湖文化园区内经过了业态重构后的沿街商业区,皆展示了大学城极具科教特色的文化底蕴。不同的高校具有不同的优势学科,如湖南大学的土木工程专业,中南大学的材料专业和湖南师范大学的教育类专业等,彼此相邻的高校集中展示了不同学科重点倾向的校园文化。

4.2. 进城务工人员及其随迁子女的传播作用

随着大学城建设大兴土木,周边乡村地区的农民工群体向大学城项目提供了大量劳动力,由于大学城优质教育资源的高吸引力以及照顾家庭的需要,大学城的教育体系吸纳了许多进城务工人员的随迁子女。由于高校数量多,各高校均具有附属的各级学校,足以吸纳扩大的学生体量。教育能促进进城务工人员及其随迁子女素质的持续性提升,并且能向他们普及现代城市生活和产业发展所需的学习观。在进城务工人员及其随迁子女节假日返乡时,会直接或间接地将在大学城形成的学习观念和学习方式带入农村社区,实现学习型生活方式的异地传播,进而促进学习型农村社区的建设。同时,来自大学城的教育资源,如教科书、参考资料以及各类在线访问资源也能走进农村社区,丰富了农村社区的教育资源。在大存量的大学城在读学生的优势下,学习型农村建设以点带面得到进一步的提速。

4.3. 高校师生直接参与周边区域的文化建设

除了农村居民向大学城流动以外,还能通过高校成员向农村地区流动来影响周边区域的文化建设。为了针对性地研究和解决乡村发展问题,大学城内多所高校设立了乡村振兴研究所,并通过实地调研走访湖南农村地区。在这个过程中,大学生与农民打交道、学会与农民沟通,为农村“双创”提供人力支持。同时这也是一个双向过程,农民向研究者们传达实务的具体需求和实际问题,研究者们向农民输出新型农业技术和销售模式,实现实用知识和技能的无中介化传授,同时还能实现“干中学”。解决了以往农务知识技能走进农村的频次低、非针对性的农务解决方案水土不服的问题。

基金项目

湖南省教育科学“十三五”规划重点项目“乡村振兴背景下湖南学习型农村社区建设路径与对策研究”(XJK20AJG002)。

参考文献

NOTES

1城乡分类代码数据来源于国家统计局,地理坐标数据提取于百度坐标拾取系统,底图数据采用高德路网,制图软件为QGis 3.10 ltr,地理坐标系统采用EPSG: 4326 (WGS84)。