1. 引言

在隧道施工过程中,由于其较高的隐蔽性以及复杂的地质条件,经常会发生突水、突泥以及塌方等现象,严重威胁着隧道的安全施工以及人身安全 [1] [2]。因此,利用有效的超前地质预报手段查明隧道开挖前方的地质条件,预测可能的危险源,有助于达到隧道安全施工、防灾减灾的目的 [3]。

目前,隧道超前地质预报方法种类较多,包括瞬变电磁法,隧道地震反射地质预报法、地质雷达法等,相关技术方法也较为成熟。晏军以九景衢铁路何家隧道为例,针对隧道超前预报中几种常见的物探方法,开展了应用效果分析,总结了不同物探方法的适用条件和准确度 [4];张军梳理了隧道超前预报中瞬变电磁的现场施工方法和精细化处理方法,总结出一套适合隧道超前探测的瞬变电磁探测技术 [5];刘黎东等在分析了隧道前方含水异常体的三维瞬变电磁响应特征的基础上,对等值反磁通瞬变电磁在隧道超前预报中的可行性和有效性开展了研究,研究表明相对于常规瞬变电磁法,等值反磁通瞬变电磁对异常的识别能力更强 [6];李斌利用地质雷达对贵州毕节阳山隧道开展超前预报应用研究,探测出掌子面前方的岩溶发育情况,探测结果经过了钻孔和揭露验证,表明该方法在岩溶地区具有较好的实用性 [7];王汪汪等利用地震反射波法对隧道宽大断裂的内部情况进行探测,准确地预报出隧道开挖前方的围岩情况,对相应隧道的安全施工提供了指导 [8]。但是由于单一方法存在局限性,加上隧道的复杂地质条件,往往预报结果与实际开挖情况存在一定的偏差,所以想要提高超前地质预报的准确性和精度,需要采用多种方法的综合进行相互验证和补充 [9] [10] [11]。何山等综合利用TSP超前预报系统、地质雷达和红外探水方法对育王岭隧道掘进前方的地质异常体进行探测,取得了较好的探测效果 [12];张建国等采用地震探测为主,地质雷法为辅的综合超前预报技术对西南某隧道进行超前探测预报,用于指导该隧道后期的安全施工 [13];何宇等以广东金花隧道为例,探讨了瞬变电磁与地质雷法相结合的综合超前预报技术的施工、处理以及解释 [14];贾艳领等采用高密度电阻率法、陆地声纳以及瞬变电磁相结合的综合超前预报技术对隧道内断层破碎情况进行了精细探测,有效指导了隧道掘进的安全施工 [15];钟明文等综合利用跨孔地震波CT和快速钻探法对九顶山隧道进行超前预报探测,研究结果表明两种方法的结合可以有效提高超前预报的精度 [16];韩自强等在研究下穿水库隧道的水文地质和地球物理特征的基础上,采用瞬变电磁和地震波法的综合预报方法,对广东省某隧道的断层破碎发育情况进行探测 [17];王玉琴等采用地震波反射、瞬变电磁、地质雷法和超前钻探相结合的方法,准确探测出九万大山一号隧道的溶洞分布情况 [18]。以上研究成果都表明综合物探技术可以有限弥补单一方法的缺点,实现优势互补,提高超前预报的精度,降低风险。

因此,本文综合运用隧道地震反射地质预报技术和瞬变电磁法,对山西某隧道开挖前方的地质异常体进行探测和预报。由于地震反射技术可以准确圈定出构造等异常体的边界和位置,但对其富水性探测效果较差;瞬变电磁对低阻异常比较敏感,可以有效查明异常体的富水情况,所以本文研究成果将为今后隧道综合超前地质预报工作提供了重要的指导意义。

2. 隧道超前预报方法及原理

2.1. 隧道地震反射地质预报法

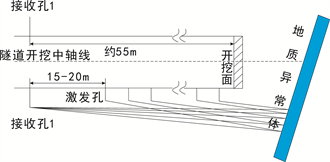

隧道地震反射地质预报法(Tunnel Seismic Prediction,简称TSP)采用的是地震反射波勘探原理,对隧道开挖前方的地质条件进行探测和预报 [9],如图1所示。从隧道开挖面附近向后方一定范围内依次布设激发孔,在激发孔内人工激发地震波,当地震波以球面波的形式在围岩中传播过程中遇到地质异常体(断层、破碎带和岩溶通道等)时,一部分地震波就会被反射回来,通过在距离开挖面约55 m处布设的两个接收孔接收这部分反射波,其频谱、振幅与接收时间都受到隧道开挖前方的地质情况有关。利用专门软件对采集到的地震反射波进行处理,分析纵横波波速、泊松比以及杨氏模量等参数特征,来达到隧道开挖前方的地质异常体的预报 [19] [20]。

Figure 1. Schematic diagram of TSP method

图1. TSP法工作原理示意图

2.2. 瞬变电磁法

瞬变电磁法(Transient-electromagnetic method,简称TEM)属于时间域电磁法 [21],它利用接地线源或不接地回线作为激发源向地下供电,发射脉冲电磁波,在供电间歇,利用不接地回线或者接地电极接收由地下异常体感应产生涡流电磁场。通过观测涡流电磁场在时间上的变化特征,达到探测地下介质的分布情况,其基本原理如图2所示。

对于瞬变电磁来说,岩层赋水性的不均匀程度在其探测成果中反映为电阻率的高低变化:当岩层完整时其电阻率较高;当岩层破碎或裂隙发育含水时,在其探测成果中就会显示出局部低电阻率异常区。根据以上电阻率特征,就可以判断地质异常体的赋存位置及其富水性 [5]。

3. 工程概况

该隧道位于山西省朔州市,隧道进口里程为DK110 + 440;隧道出口位于代县雁门关乡野庄村,出口里程为DK125 + 200;隧道全长14760 m,最大埋深766米,位于DK120 + 190处,地面高程2001.07米,该隧道采用人字坡设计,变坡点位于DK116 + 800为单洞双线隧道,隧道设斜井5个,斜井总长度为7847 m。

该隧道1斜12 + 25.0~1斜11 + 25.0段浅埋及断层破碎带,受断裂构造影响岩体破碎,呈碎石状松散结构,设计围岩级别为V级。1斜11 + 25.0~1斜10 + 79.0段为斜长角闪岩,黑云变粒岩,局部被花岗岩岩脉侵入,弱风化,节理裂隙很发育,岩体破碎,呈碎石状压碎结构,设计围岩级别为IV级。

4. 超前预报结果分析及解释

4.1. TSP法预报成果

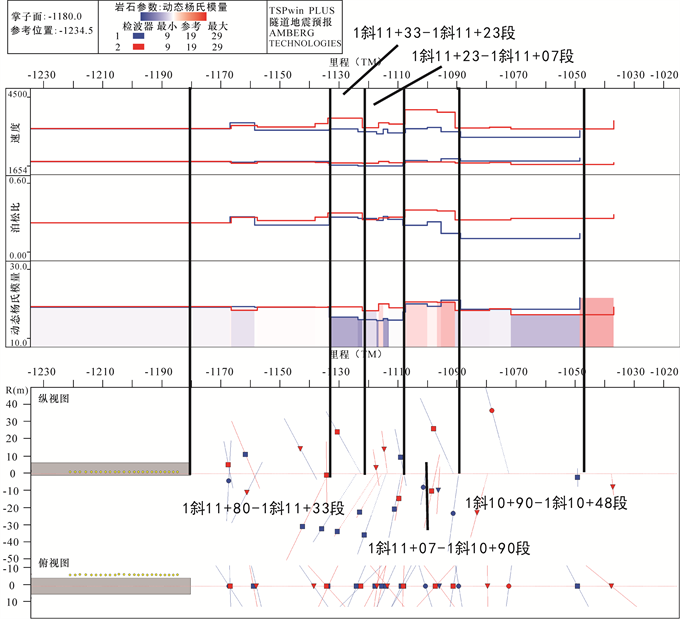

图3所示为TSP预报结果,从图中可以看到:1) 1斜11 + 80~1斜11 + 33该段纵波速度呈上升趋势,横波速度呈下降–上升–下降趋势,泊松比呈上升–下降–上升趋势,动态杨氏模量呈先下降后上升趋势。推测该段围岩岩体破碎,岩质较软,节理裂隙发育,围岩整体稳定性差。2) 1斜11 + 33~1斜11 + 25、1斜11 + 25~1斜11 + 23该段纵波速度和泊松比呈上升趋势,横波速度和动态杨氏模量呈下降趋势。推测该段围岩岩体较破碎,岩质较软,节理裂隙较发育,围岩稳定性较差。3) 1斜11 + 23~1斜11 + 07该段反射层较多,纵横波速度和动态杨氏模量均呈下降–上升–下降趋势,泊松比呈先下降后上升趋势。推测该段围岩岩体较破碎,局部破碎,岩质较软,节理裂隙较发育,局部发育;局部存在软弱夹层,围岩稳定性较差,局部稳定性差。4) 1斜11 + 07~1斜10 + 90该段纵波速度呈先上升后下降趋势,横波速度和动态杨氏模量总体呈上升趋势,泊松比呈先上升后下降趋势。推测该段围岩岩体较破碎,岩质较软,节理裂隙较发育,围岩稳定性较差。5) 1斜10 + 90~1斜10 + 48该段纵横波速度和泊松比及动态杨氏模量均呈下降趋势。推测该段围岩岩体破碎,岩质较软,节理裂隙发育,围岩稳定性差。

4.2. 瞬变电磁预报成果

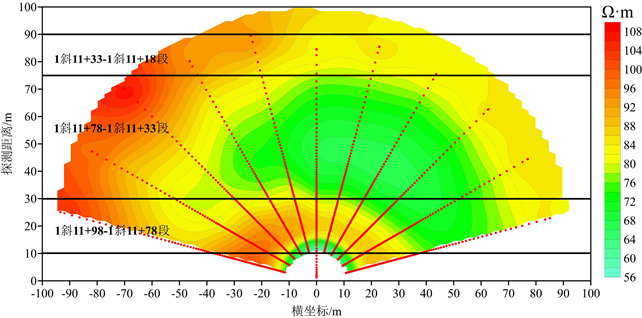

图4所示为顺层方向瞬变电磁预报成果。从图中可以看到,随预报深度的增加,开挖面前方视电阻率整体上呈“高–低–高”电性特征分布;开挖面前方右侧视电阻率值明显低于左侧,且在隧道开挖面右前方30~75 m范围内(1斜11 + 78~1斜11 + 33段)存在明显低阻异常区,推断该位置围岩破碎,节理裂隙发育,富水性较强。

4.3. 综合超前地质预报成果

由于TSP与瞬变电磁超前预报里程不同,所以仅分析两种方法共同预报区域,得到以下综合超前地质预报成果。

1) 1斜11 + 80.0~1斜11 + 50.0段地层风化程度较强,节理裂隙发育,岩体破碎,围岩整体稳定性差,易掉块、坍塌;本段岩层富水性较为发育,综合判定该段围岩等级为V级。

2) 1斜11 + 50.6~1斜11 + 25.0段围岩主要地层为:黑云变粒岩,强风化,节理裂隙发育,岩体破碎,围岩整体稳定性差,易掉块、坍塌。本段岩层富水性较为发育,综合判定该段围岩等级为V级。

Figure 3. The advance forecast result of TSP

图3. TSP预报成果

Figure 4. Apparent resistivity profile in bedding direction of TEM

图4. 瞬变电磁顺层方向视电阻率剖面图

3) 1斜11 + 25.0~1斜10 + 95.0段围岩主要地层为:黑云变粒岩,强风化~弱风化,节理裂隙较发育,岩体较破碎,围岩整体稳定性较差,易掉块、局部易坍塌。本段岩层富水性较为发育,局部可能涌水,综合判定该段围岩等级为IV级。

4.4. 开挖及验证情况

图5~图8分别为该隧道1斜不同开挖段的现场情况,具体为:

1) 1斜11 + 88.0~1斜11 + 56.2段掌子面揭示围岩主要地层为:黑云变粒岩,强风化,节理裂隙发育,岩体破碎,围岩稳定性差,易掉块、坍塌。本段地下水较发育,掌子面整体湿润,局部呈线股状出水,与预报情况基本一致。

2) 1斜11 + 56.2~1斜11 + 25.0段掌子面揭示围岩主要地层为:黑云变粒岩,强风化,节理裂隙发育,岩体破碎,围岩稳定性差,易掉块、坍塌。本段地下水较发育,掌子面整体湿润,多处呈线股状出水,与预报情况基本一致。

3) 1斜11 + 25.0~1斜10 + 79.0段掌子面揭示围岩主要地层为:黑云变粒岩,弱风化,节理裂隙较发育,岩体较破碎,围岩稳定性较差,易掉块,局部易坍塌。本段地下水发育,掌子面整体渗滴状出水,多处呈线股状出水,与预报情况基本一致。

Figure 5. Palm face photos of 11 + 88

图5. 1斜11 + 88掌子面照片

Figure 6. Palm face photos of 11 + 78

图6. 1斜11 + 78掌子面照片

Figure 7. Palm face photos of 11 + 36.2

图7. 1斜11 + 36.2掌子面照片

Figure 8. Palm face photos of 10 + 79

图8. 1斜10 + 79掌子面照片

5. 结论

通过采用TSP法和瞬变电磁法相结合的综合超前地质预报技术,对山西某隧道开挖前方地质情况的进行了预报,得到以下结论:

1) 对比分析综合超前地质预报成果与实际开挖情况,1斜11 + 80.0~1斜10 + 95.0段围岩情况基本与超前地质预报探测结论一致,实现了隧道开挖前方的准备预报。

2) 采用TSP法和瞬变电磁法相结合的综合超前地质预报技术,能够有效探测隧道开挖前方的地质情况,包括围岩破碎情况、裂隙发育情况及其富水性,该方法组合为隧道安全施工提供了技术依据,极大地提高了隧道施工的安全性。

参考文献