1. 引言

在计算机技术的飞速发展与高校扩招的背景下,传统高校教学设计已较难满足当前社会学生的意识需求。目前,高校课程主要沿袭以教师单向传授为中心,以教学进程为导向的理念,缺乏实时的互动和老师对课堂的把控与调整。上述问题导致学生参与实践教学的积极性和主动性较低,不利于其实践能力的培养和提高,最终导致学生毕业时的实际能力无法满足企业行业的要求,培养目标与实际培养质量之间形成巨大的差距。

针对该问题,汪欣月等人认为教师需要选择适合翻转的教学内容,设计与实际相关联的学习活动,以此提升翻转课堂中合作学习的成效 [1]。徐婉珍等人认为程序设计类课程中进行翻转课堂的关键在于课前学习资源的适配度及评价监督体系的建立 [2]。石军辉等人认为翻转课堂这一问题导向式教学模式的兴起可以促进学生批判思维能力的培养 [3]。钱宇华等人认为中国大学MOOC + SPOC进行教学可以解决由于碎片化学习导致的碎片化思维等问题,引入翻转课堂可以提升学生综合应用信息技术解决实际问题的能力 [4]。王文婷等人将互联网元素融入思政教学中 [5]。韩金晓等人将实时政事以案例的形式融入课程教育全过程,丰富了课程的育人效果 [6]。

对于促进专业课程有效实施,研究者们也进行了诸多尝试。彭红超等人以计算机网络与应用课程为案例,设计了基于翻转课堂的协作学习模式,研究分析后发现翻转课堂可以显著影响学生协作学习中面对面交流互动,个人责任,社会交往和小组协作等技能 [7]。邢舫等人提出了创客教育理念,个性化教学理论和合作学习理论,该模式以完成创造性任务为依托,组建个性化异质学习小组和采用形成性评价反映大学生的英语学习表现 [8]。穆爱霞等人阐述了小组合作学习的内涵和理论基础,并列举了国外小组合作学习的实例,展现了小组合作学习的有效性 [9]。苏超华等人设计了翻转课堂下的跨文化教学模式——“课前平台学习 + 课堂小组展示讨论 + 课后拓展学习”,研究统计分析后发现该模式能较好地提高学生跨文化敏感度的总体水平 [10]。这些研究工作往往更多集中于翻转课堂教学理念和模式,但对理工科课程的教学模式改革方法及实验探究涉及较少。

因此,本文以计算机科学与技术专业《Python程序设计》课程为例,阐述了基于异质小组的翻转课堂教学模式,并使用全过程考核法获取学生学习数据,对其学习效果做出分析及探究。

2. 教学设计

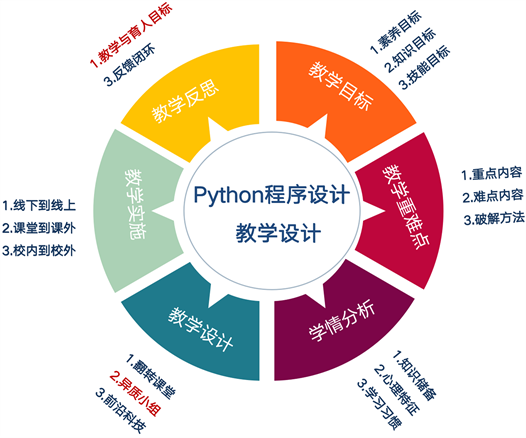

“Python程序设计”课程翻转异质小组课堂改革的教学设计模型如图1所示。教师在正式上课前应根据学生学情,确定本门课程的教学目标,教学重难点,以此为基准选择合适的教学资源及教学设备。由于本门课程较为抽象枯燥,单纯的语法知识不容易激发学生的兴趣,因此适当在课程中增加翻转课堂、异质小组、前沿科技等教学元素,让学生在实践中学习,以此丰富课堂内容,可以促进学生对知识的学习和掌握。在教学反思模块分析本门课程的教学及育人目标是否完成,以此进行正向反馈及闭环功效,体现了教学过程与目标的有机统一。

Figure 1. Teaching design of “Python programming”

图1. 《Python程序设计》教学设计模型

3. 实验对象与方法

3.1. 对象选择

本次实验选取我校4个计算机科学与技术本科班作为研究对象。每个班以上学期学生专业课平均成绩为分割线将学生分为三批,然后从这三批学生中随机抽签选人,进行分组,以保证小组中既有成绩优异的学生也有成绩一般或较差的学生。其中A、B班为研究组,C、D班为对照组。研究组95人,男78人,女17人;上学期专业课课程成绩(80.28 ± 12.32)分。对照组93人。男72人,女21人;上学期专业课课程成绩(79.41 ± 15.09)分。

3.2. 教学方法

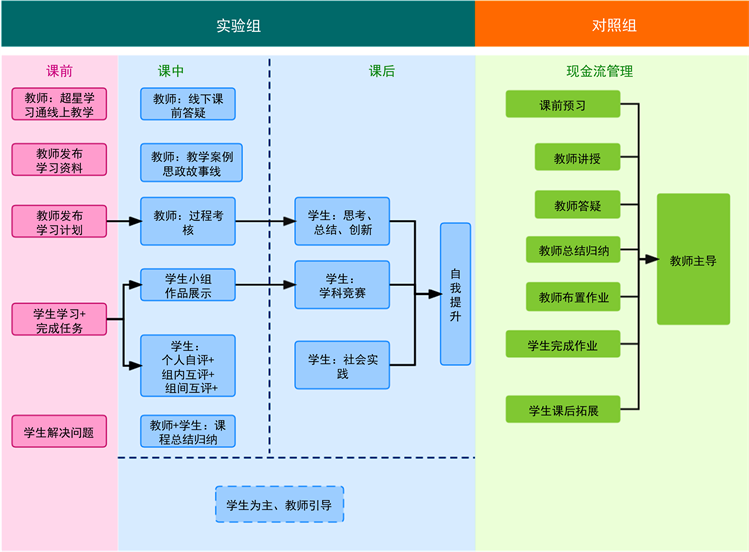

本研究在《Python程序设计》课程中开展。A、B、C、D四个班级学生授课学时相同,且由同一组教师团队进行授课。授课前进行4次集中备课。然后选取四个班级分为为实验组及对照组,分别进行教学方法设计,如图2所示。

Figure 2. Teaching method design of “Python programming” experimental group and control group

图2. “Python程序设计”实验组与对照组教学方法设计

3.2.1. 对照组教学实施

对照组C、D班按照传统课堂授课方法,课前教师告知学生本堂课程需要预习的内容,课堂上以教师讲授法为主,下课前则总结归纳本堂课程的重难点,课后布置适量的作业。

3.2.2. 研究组教学实施

研究组A、B班则实施异质小组合作方法。在学生分组过程中,参考上学期《互联网前端设计与应用》期末考核成绩,将A、B两个班级学生按各成绩倒序排序法分为优秀、良好、合格三个等级,对其进行异质随机分组。在分组过程中,排名前12名的学生划为优秀,后12名学生划为合格,其余学生均为良好等级。然后将学生按学号做成签,按照成绩的优、良、合格三个等级放置于不同的竹筒内,分别命名为1、2、3筒,抽取1筒1人,2筒1~2人,3筒1人于小组中,保证每组成员3~4人(优秀1人、良好1~2人、合格1人)。分完组后,A班48人分为12小组,B班47人分为12小组。

翻转课堂内容以《Python程序设计》课程教材实践课程内容开展4次翻转课堂教学。第一次翻转内容为循环和其他语句,3课时;第2次为集合和字典,3课时;第3次为函数,3课时,第4次为文件,3课时。

在课堂中,教师依托超星学习通平台,将软件工程课程分为课前、课中、课后三个模块。

课前:教师提前1周通过超星学习通线上平台向学生发布学习任务清单、学习计划、学习重难点及学习资料、PPT课件等。学生可以登陆线上教学平台查看教师发布的学习资料、课件及学习任务等,提前对本节课堂做好预习准备。同时,教师需要教师授课前一天收集学生课前学习遇到的问题,并进行分析整理。

课中:授课前30分钟,教师进行课前答疑,解决课前学生反馈的难点和不懂的知识点,并通过相关案例及名词背后的故事背景线加深学生对知识点的理解。然后组织学生按照任务单分配的小组任务进行课堂作品展示、讲解、互评及总结,在此阶段教师针对学生的PPT制作效果、讲解情况、讨论参与度、回答问题正误等各环节的表现,教师会给出相应的分值记录,对学生的付出给予公平正面的肯定,形成良性循环。课堂结束前20分钟用于本堂课总结归纳分析,有助于学生吸收和掌握知识。

课后则由学生自主设计学习环境,对之前的学习做出思考和总结。同时,课堂外鼓励学生参与专业相关的学科竞赛及社会实践,如大学生微信小程序大赛、移动应用大赛、程序设计大赛等。

在此次课程中,采用学生自评 + 学生组内互评 + 学生组间互评 + 教师评价模式,该课程将学生的工程实践能力作为实践教学考核重点,多角度、多层次地从知识、能力和素质多方面评估学生的学习产出是否达到预期目标。课堂结束后,学生需要对展示小组表现形式进行评价,同时组织学生对自己在组内的表现,及小组内部成员关于此次任务的合作度、表现等纬度进行评价。而教师主要从学生在实际学习过程中的各项表现及能力出发,分为学生完成任务能力、学生实践过程表现、学生作品完成情况等分为优、良、中、差四个方面。其中,学生的完成项目能力包括计算机基本操作技能、问题确定与解决、结果分析等方面。学生实践过程具体表现包括方案设计、技术手段、角色担任、数据处理、结果分析等方面。学生的作品完成情况则包括各类技术设计、成果报告、说明书、学术论文、实践总结等,以此体现出对学生数据处理能力、图文表达能力、运用知识能力、方案选择论证能力、创新能力等的考查。

该模式把传统的教学过程翻转了过来,要求把学生学习新知识的过程放置于课前,把课内的时间用于讨论、分享和质疑。

4. 课程考核方式与结果分析

4.1. 全过程考核

课程结束后,教师将对计算机与技术同学实验组与对照组两组学生进行考核,考核学生的素养目标及能力目标。

编程能力测评:两组学生结课后采用同一份试卷同时进行上机编程考试,时长120分钟,满分100分,考核范围、内容一致。

综合素养测评:计算机科学与技术专业学生的综合素养能力测评采用计科学生核心素养能力测评表进行评价,包括是非判断能力(5个条目)、人格信念(5个条目)、个人发展与规划(5个条目)、团队协作(5个条目)等4个维度,共20个条目。各条目采用Likert5级记分法,从“非常不赞同”至“非常赞同”分别计4分、8分、12分、16分、20分,每个维度总分20~100分,学生核心素养能力综合4个维度,共计80~400分,得分越高则表明学生的综合素养越高。

教学前后由课题组成员利用超星学习通等现代信息化教学手段,以班级为单位发放问卷及调查题目。研究组与对照组分别为95人与93人,全部完成教学、考核和评价。

4.2. 结果分析

本课程根据线上考试平台收集得到学生编程考核成绩,采用R version 3.5.3软件分析《Python程序设计》中异质小组元素的融入对学生学习效果的影响,如表1所示。研究结果显示,实施教学后研究小组的编程实践能力得分显著优于对照组(P < 0.05)。说明该教学模式可以改善理工科学生的编程实践参差不齐的问题。

Table 1. Comparison of the assessment results of the two groups of students

表1. 两组学生考核成绩比较

其次,教师根据线上教学平台收集得到学生学习思考及问卷类数据,分析异质小组元素的融入对学生综合素养的影响,如表2所示。研究结果显示,实施教学后研究小组的综合素养(如是非判断能力、拓展思考能力、团队协作能力)得分均显著优于对照组(P < 0.05)。说明该教学模式可以改善理工科学生课堂教育流于形式的问题。由表可知,两组学生人格信念的影响数据的差异无统计意义(P > 0.05),即翻转课堂异质小组元素融入对增强学生人格信念的效果不显著,这可能跟此次翻转课堂次数、学时较少及选择内容不够贴切有关。同时,相较于同质小组,异质小组合作能激发学生更大的学习动力及学习氛围。将学生按照成绩高中低匹配后随机分组,能形成小组内部成员相互帮助与监督,共同进步与学习,携手完成课堂任务。也有助于成绩较差、综合素养不足的学生在与其他优秀的学生相处过程中感受他们的学习方式及思维习惯,从而潜移默化得改变自己的想法。

Table 2. Comparison of scores of core literacy ability between the two groups after the implementation of teaching

表2. 实施教学后两组核心素养能力得分比较

5. 结论

本文以《Python程序设计》课程为例,采用基于异质小组的翻转课堂异质小组教学模式,将在4个计算机科学与技术专业本科班分成对照组和实验组,开展了教学实验。并利用R version 3.5.3软件对实验前后的数据进行T检验分析,结果显示该模式能较好地提高学生的实践编程能力和综合素质,引导学生在完成任务的过程中领略工匠精神,实现显性与隐性教育的有机结合,从而将教育育人落实到细微之处。