1. 引言

随着油气勘探领域的逐步深入,隐蔽油气藏日益被重视。其中砂砾岩油气藏较为典型,尽管所占比例较小,但在我国分布较为广泛,如吉林油田莫里青地区、胜利油田东营凹陷、大港油田滩海地区、克拉玛依油田三区克拉玛依下亚组砂砾岩油藏、环玛湖凹陷带等地区均有分布。到目前为止,深层砂砾岩储层等复杂油气藏已成为当前和未来一段时期内的重要增储目标。砂砾岩体油气藏一般具有埋藏深、岩性复杂、低孔、低渗、孔隙结构复杂、非均质性强等特点,其测井储层评价、油气层解释、地质和工程应用在国内外石油勘探领域均属难题。由于砂砾岩沉积的特殊性和测井响应特征的多样性,使得利用测井资料进行储层评价、油气水层判别以及地质特征研究存在很多困难,砂砾岩储层主要是岩性复杂、非均质强,储层之间非渗透性隔层类型多,储层基质孔隙度很低,从而使测井资料准确划分有效储层有很大的难度;其次是砂砾岩储层孔隙结构复杂,储层参数计算模型存在困难,从而使利用测井资料计算孔隙度、渗透率、饱和度等地质参数的精度不高。同时沉积作用对碎屑岩矿物成分、结构、分选、磨圆和杂基含量等都有明显的控制作用,而这些因素又对储层物性具有不同程度的影响。随着埋藏深度的增加,成岩作用不断对储层进行改造,致使储层的微观孔隙结构更加复杂化,众多学者也通过毛管压力曲线法、核磁共振法、扫描电镜法、CT (Computed Tomography)扫描法、三维重构法和测井方法等对储层孔隙结构进行研究,从不同尺度对储层的微观孔隙结构特征进行分析和表征。例如国内学者闫建平、肖飞、刘迪仁等为了解决实验不能连续反应储层孔隙结构特征问题,运用T2几何均值拟合法和伪毛管压力曲线转换法,连续、定量地表征了储层压汞特征 [1] [2] [3] [4]。章新文等学者在2019年,提出泥浆侵入过程近视为压汞过程,因此结合泥质含量和可动流体饱和度,得到了关于汞饱和度和测井之间的函数关系,并综合核磁测井将实验孔隙结构与特殊测井相结合,完成伪毛管压力曲线的建立,进而评价储层孔隙结构特征 [5]。

2. 工区概况

二叠系上乌尔禾组为湖泊背景下粗粒的扇三角洲沉积体系。中拐凸起及其东斜坡上乌尔禾组物源可分为东、西两大物源,其中东部为达巴松物源,但其影响范围较小,只影响中拐凸起及其东斜坡的东北部;西部物源主要来自西北缘老山,是中拐凸起及其东斜坡的主要物质来源,与下乌尔禾组具有时空上的继承关系。上乌尔禾组沉积时,古地貌对沉积具有强烈的控制作用,西部物源在中拐凸起及其东斜坡的古沟槽与古凸起的控制、引导下形成了三个不同前进方向和规模的扇体(扇群)–中拐扇、克拉玛依扇和白碱滩扇,三个扇体均由北西向南东延伸至凹陷中心,共同覆盖了中拐凸起及其东斜坡。砂体结构及岩心特征显示白碱滩扇物源与中拐扇、克拉玛依扇有一定差别,结合古地貌特征分析认为白碱滩扇物源主要来源于北部黄羊泉山口,而中拐扇、克拉玛依扇物源主要来源于南部扎伊尔山。克拉玛依扇油气均储集于扇三角洲前缘亚相水下河道砂体之中。克拉玛依扇前缘被中拐扇、白碱滩所夹持,前缘相带与另两个扇叠置交叉,其良好的勘探成效揭示了克拉玛依扇南部仍有较大的勘探潜力。中拐扇主要为扇三角洲前缘水道沉积,主砂带也分布于这一区域,单层砂体厚度大(一般可达30~40 m),纵向上油层分布广泛,是油气的主要储集场所。目前工业油气流主要集中于上乌尔禾组一段、二段,三段为泥岩盖层,进一步揭示退积型扇体砂体分布规律。此类退积型扇体下砂上泥式沉积样式在纵向上形成良好了储盖组合,并且在下部砂砾岩中由于粗碎屑储层存在非均质性的特点,形成了一砂一藏,油气藏纵、横向上叠置的大面积成藏特征。优势岩相主要为砾岩相,砾岩相占90%以上;砾石成分主要为凝灰岩(平均含量42.5%),其次为沉积岩岩屑(平均含量32.0%),中酸性喷出岩岩屑(平均含量25.5%)。上乌尔禾组自下而上分为乌一段、乌二段、乌三段,油层分布在一段与二段。一段主要为灰色、绿灰色厚层状砂砾岩,电性特征显示双侧向电阻率主要为高阻块状,夹灰色、褐色泥岩,自然伽马曲线在储集层、非储集层段具有一定异常幅度,且孔隙度范围在3.21%~24.61%,平均8.56%;渗透率范围在0.02~508 × 10−3 μm2,平均6.91 × 10−3 μm2,属于特低孔、低渗储层。二段以灰色、绿灰色砂质小砾岩、不等粒砂岩为主,夹灰色泥岩,形成互层状结构,电性表现为中低阻锯齿状特征;孔隙度范围在3.20%~14.63%,平均6.50%;渗透率范围在0.43~211.12 × 10−3 μm2,平均6.31 × 10−3 μm2,属于特低孔、低渗储层。三段以褐色泥岩为主,为区域盖层,且该层段夹薄层灰色泥质粉砂岩,电性表现为低阻锯齿状特征。

3. 孔隙结构特征

储层的储渗能力受孔隙类型、孔隙结构、孔隙体积、孔隙半径等因素影响。而岩石的孔隙结构极其复杂,可看作一系列相互连通的毛细管网络,而汞不润湿岩石孔隙,在外加压力作用下,汞克服毛管力可进入岩石孔隙。随着压力增加,汞依次进入大小岩石孔隙,岩心中的汞饱和度不断增加;当汞进入最细的孔隙喉道后,压力增加,岩心中的汞饱和度不再增加,毛管力曲线为垂线,此时的汞饱和度称为最大含汞饱和度。因此通过镜下薄片及压汞实验可对孔隙类型、孔隙结构进行分析。

3.1. 氮气吸附特征

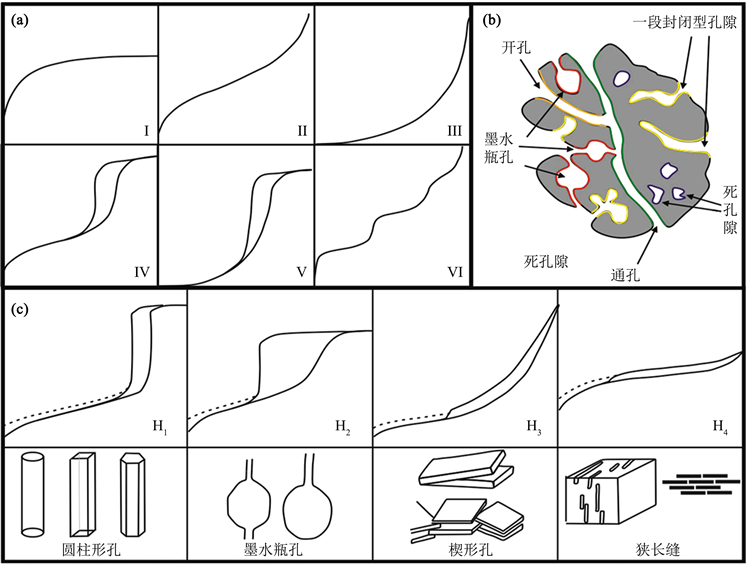

比表面积是单位质量物质的总表面积(m2/g),是超细粉体材料特别是纳米材料最重要的物性之一。测定比表面和孔径分布的方法很多,其中氮吸附法是最常用、最可靠的方法。因此通过低温氮气吸附对岩心孔隙半径分布进行研究。基于氮气吸附原理利用气体吸附的微观孔隙结构特征分类及识别图版(图1)进行孔隙结构分析。

Figure 1. Classification and identification of microscopic pore structure features based on gas adsorption. (a) Classification characteristics of adsorption isotherms; (b) Microscopic pore types; (c) Adsorption loop types and their corresponding pore types

图1. 基于气体吸附的微观孔隙结构特征分类及识别图版。(a) 等温吸附线分类特征;(b) 微观孔隙类型;(c) 吸附回线类型及其对应的孔隙类型

1) 等温吸附线类型识别标准:

I型:Langmuir型,微孔材(<2 nm),在相对压力低值处(<0.3),不会观察到毛细管凝聚现象。

II型:S型等温线,指示大孔材料,单分子层吸附主要发生在相对压力较低时;饱和蒸汽压时,吸附层无限大。

III型:下凹型曲线形态,未出现拐点。

IV型:指示介孔材料,具有中孔毛细凝聚现象,孔径大小与毛细管凝聚压力正相关;

V型:对应的孔隙类型很少出现;

VI型:对应的为多层吸附现象。

2) 迟滞回线的形状特征标准:

H1型:均匀大小且形状规则的孔;

H2型:为墨水瓶状孔,不易脱附,不利于油气解析;

H3型:狭缝状孔道,楔状孔隙类型;

H4型:狭缝状孔道,平板状孔为主。

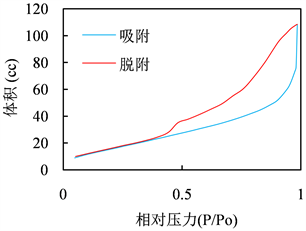

如图2(a)样品,吸附曲线为III型,吸附回线为H2型,相对压力大的区域吸、脱附包络面积较大,随着相对压力降低面积在减小,表明孔隙形状是由大孔与小喉道构成,为墨水瓶孔特征。通过30余块样品分析,表明吸附曲线以III型为主,吸附回线以H3型为主,亦有H4、H2型特征(如图2);表明砂砾岩储层孔隙形状多样,包含有墨水瓶孔、楔状孔、狭缝孔、孤立孔等微纳米级孔隙,造成油气的解析与运移能力差。结合薄片资料统计表明,储集孔隙类型以原生和次生孔隙为主,原生孔隙中以粒间孔、剩余粒间孔等类型为主,原生孔所占相对含量约为29.81%;次生孔隙以各种溶孔及微裂缝为主,相对含量约占33.8%。每种孔隙类型孔隙度相差较小,平均值约为8.44%,但是随着微裂缝及溶蚀孔的发育渗透率逐渐增加,部分连通性较差孔隙受溶蚀作用影响,改善了孔隙结构增加了流体的渗流能力。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 2. Characteristic diagram of nitrogen adsorption and desorption. (a) Features of Type III and Type H2; (b) Features of Type III and Type H3; (c) Features of Type III and Type H3; (d) Features of Type III and Type H4

图2. 氮气吸附、脱附特征图。(a) III型、H2型特征;(b) III型、H3型特征;(c) III型、H3型特征;(d) 样品III型、H4型特征

3.2. 孔隙结构类型

孔隙结构反映岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布、相互连通情况,以及孔隙与喉道间的配置关系等。它反映储层中各类孔隙与孔隙之间连通喉道的组合,是孔隙与喉道发育的总貌。常规压汞法是在一定压力下记录进汞量测定岩石孔隙结构的方法,根据压力的涨落变化和相对应进入岩石汞体积的涨落变化情况,就可以测得岩石的孔隙大小和分布特征。

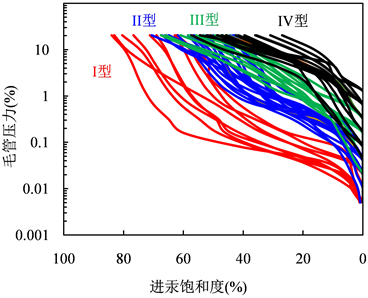

根据毛管压力曲线形态特征及孔隙结构参数,将毛管压力曲线分为如图3所示的I~IV型4类 [6] [7] [8] [9]。储层渗透性从好到差依次为I型、II型、III型、IV型,并对不同类型孔喉半径分布进行研究,各类型压汞参数如表1所示。

I型分选较好,粗歪度;排驱压力较低,平均值为0.024 MPa;中值半径平均值为2.036 μm,中值压力平均值为0.814 MPa;且孔喉半径呈单峰特征,分布在2~18 μm之间,表明I型的样品具有较好的储层物性,对储层渗透性贡献较大。

II型分选较差,略细歪度;排驱压力高于I型排驱压力,平均值为0.145 MPa;中值半径平均值为0.202 μm,中值压力平均值为5.128 MPa;II型孔喉半径相比于I型偏小,呈单峰特征,分布在0.2~2.3 μm之间,但在0~0.1 μm范围孔喉半径逐渐凸显。

III型分选较差,排驱压力高于I、II型排驱压力,平均值为0.286 MPa;中值半径平均值为0.074 μm,中值压力平均值为8.162 MPa;III型作为II型到IV过渡段,孔喉半径分布呈现双峰,主要分为0.03~0.1 μm和0.2~1 μm,压汞参数普遍差与I、II型。

IV型分选较好,细歪度;相比于前3种类型,排驱压力、中值压力均高,平均值分别为1.001 MPa、4.283 MPa;中值半径小,平均值为0.013 μm;孔喉半径分布呈单峰特征,主要分为0.03~0.1 μm之间。

4种类型压汞特征表明,I型对储层渗流贡献最好,孔喉半径逐渐减少成为II型;而III型作为过渡阶段,出现双峰特征,孔喉半径在低值与高值段的分布频率相当,最后呈现孔喉半径最差的IV型,排驱压力、中值压力等均高,不利于储层流体的流动。

Figure 3. Capillary pressure and pore throat radius distribution

图3. 毛管压力及孔喉半径分布图

4. 不同类型孔隙结构分形特征

分形几何是20世纪70年代末期发展起来的描述事物不规则形态和随机现象的一个新兴数学分支学科。分形是对具有自相似性的不规则结构和构型的总称,他的启示是多方面的,一是分形是整体与部分形态的相似,启示人们从部分认识整体;二是分形揭示了介于整体与部分、有序与无序、复杂与简单之间的新形态与新秩序。因此在测井学领域分形理论得到了较为广泛的应用。近年来,众多学者研究认为毛管压力分形维数可以定量表征碎屑岩储层孔隙结构的复杂程度,可用于储层分类和评价,分形维数越大,碎屑岩孔隙结构越复杂,越不利于油气渗流 [10] [11]。但是在非常规砾岩储层却很少有利用分形理论分析孔隙结构复杂性的研究,因此本文基于分形理论分析不同类型孔隙结构的分形特征。

4.1. 分形原理

根据分形几何原理,若储层孔喉半径分布符合分形结构,根据学者张全培等人的研究,储层中孔隙数目N(r)与孔喉半径(r)、分形维数(D)有如下幂函数关系 [10];

(1)

对于岩心样品压汞实验而言,本文设其孔喉形态为圆柱形,所以考虑进汞体积与孔喉体积的关系将式(2)可变化为下式(3);式中VHg为进汞体积,l为孔喉长度;

(2)

(3)

由于毛管压力与孔喉半径满足下式(4),式中

为界面张力,

为水银与界面夹角,Pc为进汞压力;

(4)

将式(4)代入式(3)得进汞体积与进汞压力的数学关系:

(5)

因此将式(5),左右都除上样品体积V,得到进汞饱和度与进汞压力之间的关系;

(6)

(7)

因为式中的数可由实验得到,所以a为常数,所以式(6)可化简为下式:

(8)

将式(8)取对数,得到进汞饱和度与进汞压力、分形维数之间的数学关系;

(9)

式中参数变量含义如下:

:孔隙数目;

:界面张力;

:孔喉半径;

:水银与界面夹角;

:分形维数;

:进汞压力;

:为进汞体积;

:体积;

:为孔喉长度;

:为常数。

由式(9)可得,进汞饱和度与进汞压力的对数是线性关系,其分形维数即为其斜率加2;由此可知道孔隙结构越复杂、越不易储层流体流动,进汞压力就会增大,而分形维数也会发生相应的变化,因此可利用分形维数反应储层孔隙结构特征。

4.2. 特征分析

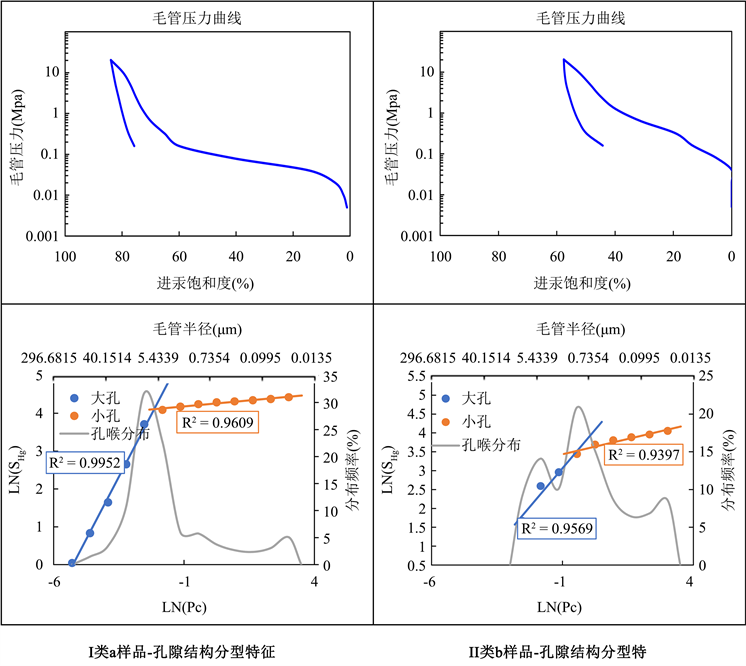

根据压汞曲线特征将孔隙结构类型分为4类,并利用式(9)计算出每块岩心样品分形维数,进而分析不同孔隙结构的分形特征。如表1所示,总体上孔隙结构越差分形维数越高,表明研究区储层孔隙自相关性强、即非均质性强,因此可以参考不同分形特征对储层孔隙结构进行评价,并选取不同类型中典型样品对单样品分形特征进行分析。

Table 1. Statistical table of parameters of different pore structure types

表1. 不同孔隙结构类型参数统计表

I类样品所示(图4),曲线形态呈现下凹趋势,进汞压力、中值压力低,且分选较好,粗歪度,孔喉半径大呈单峰特征,分布在2~18 μm之间。根据分形特征可知,I类样品出现拐点,将样品大孔和小孔两个部分分开,且在同一样品中大孔部分分形维数高于小孔部分,表明同一样品中分均质性强;而且从图4中发现,拐点出现的位置为样品中孔喉占比最多的区域。

II类样品所示(图4),曲线呈现下凹的趋势,进汞压力、中值压力略高于I类样品,且II类样品分选较差,略细歪度;孔喉半径相比于I型偏小;且在同一样品中大孔部分分形维数高于小孔部分,而拐点出现的位置同样为样品中孔喉占比最多的地方。

III类样品所示(图5),曲线形态呈直线型,分选较差,进汞压力、中值压力略高于II类,孔喉半径主要分为0.03~0.1 μm,呈现双峰特征;但分形特征上一样会出现拐点,将样品大孔和小孔两个部分分开,但拐点出现的位置同样为样品中孔喉占比最多的地方。

IV类样品所示(图5),曲线形态呈上凸形态分选较好,细歪度,进汞压力、中值压力高于前三种类型压力值,孔喉半径分布呈单峰特征,主要分为0.03~0.1 μm之间,不易地层流体流动;分形特征上没有出现拐点,分形维数最高。

综合分析不同典型样品的分形特征,如图4、图5所示,I~III类分形出现拐点将样品中分为大孔与小孔,且大、小孔隙的分形维数差异明显,表明同一样品中分均质性强;IV类样品孔隙结构差皆为小孔隙,不易储层流体流动,因此该样品分形特征没有出现拐点;将不同样品大孔和小孔进行分组对比,发现对于不同样品小孔部分,随着不同样品的孔隙结构变差,小孔部分分形维数逐渐增加;表1显示,对于整个样品而言,即不分大、小孔情况下,分形维数也随着孔隙结构的变差逐渐增加。结合前人研究表明,分形特征与孔隙结构特征存在一定的关系,即孔隙结构越差,分形维数越大。因此可以利用孔隙结构分形特征结合测井资料为后期孔隙结构定量评价提供参考。

恒速压汞、氮气吸附等方法可以反应岩石孔隙和喉道的大小、数量及分布,这一点是常规压汞不能做到的。虽然常规压汞不能对孔、喉进行单一的体现,但是能对孔喉进行综合反应,二者都可以通过中值压力、中值半径等参数反应岩石的渗流能力,同时压汞曲线还能反应岩石分选好坏进行孔隙结构分类,这一点比恒速压汞曲线直观。对于前两者,分形维数可以体现整体与部分形态的相似性,通过分形维数反应岩石不规则形态的变化,进而体现岩石孔隙结构好坏,从形态变化角度体现孔隙结构特征。因此将多种方法综合可以更好地从孔隙和喉道的大小、分布、形态多个角度评价孔隙结构。

Figure 4. Fractal features of type I and II pore structures

图4. I、II类孔隙结构分形特征

Figure 5. Fractal features of type III and IV pore structures

图5. III、IV类孔隙结构分形特征

5. 孔隙连通性主控因素分析

不同成岩时期对储层孔隙发育不同,在成岩阶段孔隙发育主要受充填及压实作用的影响;而晚成岩阶段,大量矿物受地层水的影响被溶蚀,发育大量次生孔隙。同时研究区烃源层随着埋深和温度的增加,有机质演化过程中会产生大量CO2和有机酸,也会产生大量的次生孔隙,改善了储层的物性和增加孔隙之间的连通性,因此成岩作用对孔隙结构具有较大的影响 [12] [13],为了研究溶蚀作用、充填作用、压实作用对孔隙结构的影响,本文参考邓羽、况晏等学者通过计算视溶蚀率、视填隙率、视压实率,对孔隙结构进行分析 [14] [15],具体计算方式不再过多描述。

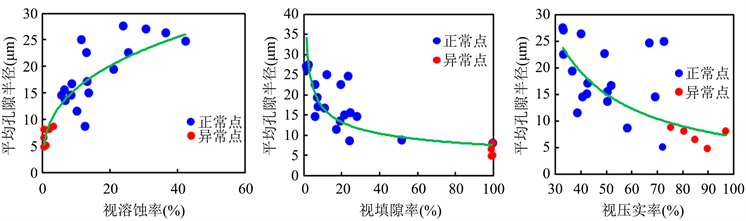

1) 溶蚀作用

研究区原生、次生孔隙都发育,统计表明次生孔隙以方解石、沸石溶孔以及粒内、粒间溶孔为主,该类溶蚀孔的大量发育对储层孔隙结构具有改善作用(胡鑫,2018),因此通过引入视溶蚀率分析溶蚀作用对孔隙结构的影响。图6(a)显示,视溶蚀率分布在0%~43%之间,为弱~中溶蚀,随着视溶蚀率的增加平均孔隙半径逐渐增大,溶蚀作用相对于充填作用、压实作用对储层孔隙结构改善最优。

2) 充填作用

薄片显示砾间含有大量填隙物,而胶结物和泥质包含在填隙物中,引入的视填隙率综合反映了胶结物和泥质对孔隙结构的影响。图6(b)显示,大部分数据点分布在0%~28%之间,为弱–中充填,孔隙结构好坏与充填作用强弱成负相关规律,充填作用越强孔隙结构越差。

3) 压实作用

压实作用主要认为发生在成岩时期,对孔隙及孔隙结构的发育有着直接影响。通过镜下薄片的观察,研究区在成岩作用时期受成岩作用的影响,导致砾与砾之间呈现凹凸接触发生塑性变形,对储集空间成破坏作用,图6(c)显示视压实率对孔隙结构成负相关,视压实率分布在30%~90%之间,为中–强压实,随着压实作用的增强,孔隙结构越来越差。

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

Figure 6. Analysis of the influence of diagenesis on pore structure

图6. 成岩作用对孔隙结构影响分析图

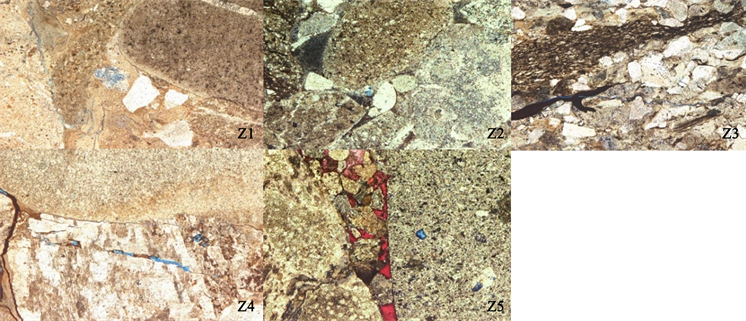

Figure 7. Anomaly point casting thin slice

图7. 异常点铸体薄片

根据图6显示,其中有5个数据点分布异常,该5个数据点的溶蚀率很小,普遍小于2,与其他数据点存在明显的差异;同时视填充率很高,值为95%左右;其视压实率相对较高,但是分布相对正常。通过交会图分析,表明这5个数据点溶蚀作用弱,大部分孔隙空间被充填,且压实作用强。为了验证计算视溶蚀率、视填隙率、视压实率对孔隙结构影响是否正确,及分析该5个异常点分布是否合理,通过薄片资料对该5个异常点样品进行分析。图7显示,Z1样品分选差,园状,粒内溶孔及微裂缝发育差,大部分储集空间被泥质充填;Z2样品分选中,次园状,砾间溶孔发育差,其余空间被泥质充填;Z3样品分选差、次棱角状,发育一条微裂缝,其余空间被泥质充填,未发生溶蚀作用;Z4样品分选中,园状,发育多条微裂缝,但是薄片显示大部分裂缝被泥质充填;Z5样品分选差,次棱角状,少量砾内孔发育,图中还显示砾间胶结的方解石被染红色,表明胶结作用强、溶蚀作用弱。薄片资料综合显示这5个异常点都被泥质充填或被方解石胶结,导致孔隙发育差,且溶蚀孔发育差或者未被溶蚀,因此该5个异常数据点在交会图中的分布规律是合理的,正确反映了这5个样品溶蚀作用弱,充填作用强的规律。通过薄片资料分析,表明了视溶蚀率、视填隙率、视压实率可以正确反映成岩作用对孔隙结构的影响。

6. 结论

1) 储集层氮气吸附曲线特征以III型为主,吸附回线以H3型为主,亦有H4、H2型特征;表明砂砾岩储层孔隙形状多样,具有墨水瓶孔、楔状孔、狭缝孔、孤立孔等多种类型的微纳米级孔隙,也正是这类连通性较差的孔隙存在,造成油气的解析与运移能力差。

2) 上乌尔禾组储层孔隙结构分为I、II、III、IV型四个类型;I型、II型曲线形态呈现下凹趋势,分选较好,孔喉半径分别分布在2~18 μm、0.2~2.3 μm之间,且孔径分布呈单峰特征;III型曲线形态呈直线型,分选较差,孔喉半径分布呈现双峰,主要分为0.03~0.1 μm和0.2~1 μm;IV型曲线形态呈上凸形态,分选较好,但孔喉半径分布在0.03~0.1 μm之间,孔隙结构最差;同时随着孔隙结构变差,分形维数逐渐增加。

3) 成岩、充填作用对储层孔隙结构具有破坏作用,造成致密砂砾岩储层连通性差;溶蚀作用使得孔隙半径增加,同时增加了溶蚀孔的含量,为油气的赋存提供了条件,提升了地层流体的渗流能力。

基金项目

国家重大专项“准噶尔盆地低渗透储层分类评价方法与关键工程地质参数研究”(2017ZX05001004-005)资助。

NOTES

*第一作者。