1. 引言

抑郁是一种常见的负性情感状态,在发作期间,其主要表现为情绪低落,同时也会出现对人和事失去兴趣,并伴有精力下降等问题,较为严重的个体还会出现行动减少、睡眠及进食等问题的现象(WHO, 2021)。2020年一项对大学生抑郁的Meta分析指出,我国大学生抑郁检出率高达24.71%,并呈现出逐年上升的趋势(王蜜源,韩芳芳,2020)。大学生正处于心理快速成长的关键时期,往往会暴露出情绪不稳定、不成熟,呈现极端化,抗挫折能力差等不良的心理特征,更容易受到抑郁情绪的困扰(张鼎,2020)。

近年来,抑郁的发生率在大学生群体中日益增高,已经成为困扰大学生身心健康发展的重要问题之一(Lei et al., 2016)。在对抑郁产生原因的探索中,生活事件一直是心理学家所关注的导致抑郁的重要应激源(Kanner et al., 1981)。早在1978年,Brown等人就设计了生活事件和困难量表来评估过去发生的个人事件对抑郁的影响,并发现经历生活事件会增加抑郁的发生概率(Kessler, 1997)。在大学生群体中的研究也表明,生活事件会加重个体的抑郁程度(席畅,凌宇,2016)。而与这一结论相反的是,艾森克在2000年的研究中显示(艾森克,2000),有30%的人即使经历了现实的生活事件,但也并未产生抑郁的困扰。根据“应激的反应理论模型”,一个完整的应激过程包括应激源、中介变量和应激反应三部分(韦有华,汤盛钦,1998),也就是说抑郁作为一种应激后的反应,其产生也依赖于个体所遭遇的应激与其他中介变量之间的相互作用。目前对于抑郁的研究主要集中在探讨抑郁产生的消极因素上,而对改善抑郁症状和预防抑郁所能涉及到的积极因素的研究,以及积极因素和消极因素的交互作用的研究较少。因此本研究将在已有研究的基础上,引入主观幸福感这一积极因素和网络成瘾这一消极因素,从中介变量的角度来深入探讨生活事件与抑郁之间的内部作用机制。

主观幸福感是个体的一种主观体验,它是指个体根据自定的标准对自己的生活质量作出的整体性评价(Diener, 2009)。Andrew和Withey指出,主观幸福感包含认识评价和情感体验两部分。根据应激的CPT (cognitive-phenomenological-transactional)理论,应激会通过个体的认知评价间接影响应激反应的出现(韦有华,汤盛钦,1998)。具体来说,生活事件作为一种应激源,可以通过影响个体的主观幸福感这一认知因素,间接影响抑郁的产生。国内外的研究已经表明,生活事件和主观幸福感之间存在密切关联(Scott et al., 2001; 王玉梅,2010;Luhmann et al., 2012)。同时,主观幸福感也是影响抑郁的另外一个重要因素(侯瑞鹤等,2013)。主观幸福感作为一种情绪体验,当个体遭受生活事件时,可能会降低主观幸福感的水平,此时个体会更难调动自身积极资源,从而产生消极情绪体验,致使抑郁的发生概率增加(Moreno et al., 2014)。至此,本研究提出假设H1:主观幸福感能够在生活事件与抑郁的关系中起中介作用。

网络成瘾在研究中又被称为“病理性网络使用”,指由于过度使用网络而对身心、社会功能等方面形成的不良影响(雷雳,2010),严重者还会出现注意力不集中、戒断反应、上网欲望行为失控等现象(Ferraro et al., 2006)。李昊和王诗情(2016)对在校大学生的研究中发现,生活事件同网络成瘾有显著正相关,且成瘾组和非成瘾组在生活事件量表中学习压力因子上有显著差异,因此生活事件所带来的压力能够显著预测网络成瘾的产生。Wagner等(1999)提出的“压力–应对模式”认为,成瘾行为是个体为了应付压力事件所使用的一种应对方式。丁道群等人(2013)的研究发现,当个体在现实生活中面临极大压力时,就会更加倾向于将生活重心转向网络,以在网络中寻求相应代替的成就感,从而逃避生活压力的挫败感。同时,已有研究也显示,网络成瘾会增加抑郁发生的概率,如Lam和Peng的一项前瞻研究也发现,网络成瘾青少年患抑郁的风险是正常网络使用者的2.5倍(Lam & Peng, 2010)。因此,本研究提出假设H2:网络成瘾能够在生活事件与抑郁的关系中起中介作用。

综上,生活事件是影响主观幸福感的一项重要因素,经历生活事件可能会降低个体的主观幸福感(韩黎,廖传景,2016;叶宝娟,郑清,2014)。此外,根据Davis (2001)对网络成瘾问题提出的“认知–行为模型”,主观幸福感是网络成瘾的影响因素之一。已有研究也表明,主观幸福感在一定程度上可以预测网络成瘾的出现(Khera, 2017),且两者存在显著的负向相关关系,主观幸福感较低的人,更容易对网络产生成瘾的行为(Suresh et al., 2018)。同时,网络成瘾又会进一步增加抑郁的出现概率(Lam & Peng, 2010)。因此,本研究提出假设H3:主观幸福感和网络成瘾在生活事件和抑郁之间起链式中介作用。

2. 对象与方法

2.1. 研究对象

从湖南某大学随机选取518名大学生,并对其使用流调中心抑郁量表、青少年生活事件量表、主观幸福感量表和网络成瘾量表进行测量。其中女生375人(72.4%),男143人(27.6%),独生子女224人(43.2%),非独生子女294人(56.8%)。所有研究项目均获得参与被试的知情同意,主试均由严格培训的心理学专业教师和研究生担任。

2.2. 研究工具

2.2.1. 流调中心抑郁量表(Center for Epidemiological Studies Depression Scale, CES-D)

该量表共有20条目,包含抑郁情绪、积极情绪、躯体症状与活动迟滞以及人际等4个因素。每个问题的评分均按4个等级计算,得分越高表明抑郁症状越严重,该量表的总分在0~60分之间。该量表的Cronbach’s α系数为0.88~0.92,具有良好的信度与效度系数,可适用于我国青少年(章婕,吴振云,2010)。本研究该量表的Cronbach’s α系数为0.85。

2.2.2. 青少年生活事件量表(Adolescent Self-Rating Life Events Check List, ASLEC)

该量表由我国心理学家刘贤臣等人编制,共27个条目,主要用于评定青少年生活中的应激性事件的发生频度和应激强度。该量表包括人际关系、学习压力、受惩罚、丧失、健康适应及其他6个因子。按1~5级进行评分,因子评分越高,说明该项所包含的生活事件对青少年所造成的心理负反应越大(陈华等,2016)。本研究中青少年生活事件量表的Cronbach’s α系数为0.929。

2.2.3. 主观幸福感量表

该量表由Diener等人编制,包括整体生活满意度量表(Satisfaction With Life Scale, SWLS)、积极情感和消极情感体验量表(Positive Affect and Negative Affect Scale, PANAS)两个分量表。生活满意度量表为7级自评式量表,从完全不符合到完全符合分别评定为1~7级,得分越高则生活满意度越高,其在本次调查中的Cronbach’s α系数为0.887。积极情感和消极情感量表为7级自评式量表,从“根本没有”到“所有时间”的1~7级,学生报告他们在过去1周里的积极和消极情感的体验频率,积极情感与消极情感在本次调查中的Cronbach’s α系数分别为0.843与0.770。本研究中主观幸福感得分 = 整体生活满意度(SWLS)标准分 + 积极情感(PA)标准分 − 消极情感(NA) (Kifer, Heller, Perunovic, & Galinsky, 2013)。

2.2.4. 中文版网络成瘾量表(Revised Chen Internet Addiction Scale, CIAS-R)

该量表是台湾陈淑惠和翁俪祯(2003)根据美国精神疾病诊断标准DSM-IV对各种成瘾症状的诊断标准编制的,共26道题目,4级评定,共包括强迫症状、退瘾症状、耐受症状、人际健康问题和时间管理问题五个维度。采用4点量表记分方法,即“极不符合”为1分到“非常符合”为4分。全量表总分代表个人网络成瘾的程度,总分越高表示网络成瘾倾向越高。该量表在本次调查中的Cronbach’s α系数为0.952。

2.3. 数据处理与分析

采用SPSS21.0以及PROCESS3.3进行数据处理与分析。主要统计分析方法为相关分析和中介模型检验分析。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

由于本研究数据均来源于被试的自我报告,因此可能存在共同方法偏差,故根据相关研究的建议(周浩,龙立荣,2004),使用Harman单因素检验法检验共同方法偏差。结果发现,有24个因子的特征值大于1,且第一个因子解释的变异量为21.04%,未达到40%的临界值标准,表明本研究数据不存在严重共同方法偏差。

3.2. 各变量相关性分析

如表1所示,抑郁与生活事件、网络成瘾之间表现为显著正相关,而与主观幸福感呈现显著负相关;网络成瘾与生活事件之间表现为显著正相关,而与主观幸福感之间表现为显著负相关;生活事件与主观幸福感之间呈现显著负相关。性别和是否是独生子女的情况均与生活事件、主观幸福感、网络成瘾以及抑郁没有显著差异。

3.3. 生活事件与大学生抑郁:链式中介效应检验

参照温忠麟和叶宝娟(2014)提出的中介作用的检验方法,考察生活事件与大学生抑郁的关系,主观幸福感和网络成瘾的链式中介效应。由于已有研究已经发现性别与独生子女情况对抑郁存在一定影响(Issler & Nestler, 2018; Gilman et al., 2017),本研究在数据分析中将二者作为协变量纳入方程。将所有变量做标准化处理,所有运算均通过Hayes编制的SPSS宏程序PROCESS3.3完成,本次分析中使用专门链式中介模型检验的模型6进行。

Table 1. Correlation analysis results of each variable

表1. 各变量相关分析结果

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001,下同。

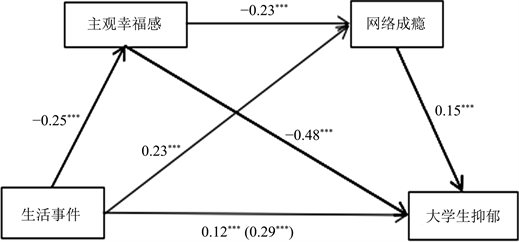

回归分析的结果(表2)显示,生活事件显著负向预测大学生的抑郁发生情况(β = −0.08, p < 0.001)。其次,将主观幸福感和网络成瘾纳入回归方程后,生活事件显著负向预测主观幸福感(β = −0.25, p < 0.001),并正向预测网络成瘾(β = 0.23, p < 0.001);主观幸福感显著负向预测网络成瘾(β = −0.23, p < 0.001),显著负向预测大学生抑郁(β = −0.48, p < 0.001);网络成瘾显著正向预测大学生抑郁(β = 0.15, p < 0.001);此时生活事件对大学生抑郁的情况也表现为显著的负向预测(β = −0.48, p < 0.001)。

Table 2. Chain mediation analysis of life events and college students’ depression

表2. 生活事件与大学生抑郁间链式中介分析

如表3、图1的中介效应量分析结果显示,主观幸福感和网络成瘾在生活事件和抑郁之间起显著的中介作用,总的标准化中介效应值为0.16。其中介效应是由具体的三条路径对生活事件和抑郁之间的关系产生作用的:生活事件→主观幸福感→抑郁形成的间接效应1 (效应值0.12);生活事件→网络成瘾→抑郁形成的间接效应2 (效应值0.03);生活事件→主观幸福感→网络成瘾→抑郁的路径形成的间接效应3 (效应值0.01),三个间接效应占总效应的比值分别为42. 86%、10.71%和3.57%,且以上间接效应的95%置信区间均不包含0,表明这三个间接效应均达到显著水平。选择模型6中的间接效应比较选项,对不同路径的间接效应进行两两比较,考察是否存在显著的路径差异:比较1表明,间接效应1与间接效应2差异的Bootstrap 95%置信区间不包含0值,表明间接效应1与间接效应2存在显著差异;采用同样的思路,间接效应1和间接效应3、间接效应2和间接效应3均存在显著差异。

Figure 1. The chain mediation model of subjective well-being and Internet addiction

图1. 主观幸福感和网络成瘾的链式中介模型

Table 3. Analysis of mediating effect size

表3. 中介效应量分析

注:Boot SE、Boot LLCI和BOOT ULCI分别指通过偏差校正的百分位Bootstrap法估计的间接效应的标准误差、95%置信区间的下限和上限。间接效应1:生活事件→主观幸福感→抑郁;间接效应2:生活事件→网络成瘾→抑郁;间接效应3:生活事件→主观幸福感→网络成瘾→抑郁。比较1:间接效应1与间接效应2;比较2:间接效应1与间接效应3;比较3:间接效应2与间接效应3。

4. 讨论

本研究以在校大学生为主要研究对象,考察了生活事件与大学生抑郁之间的关系。研究结果发现生活事件可以正向预测大学生抑郁,这与先前研究的结果是一致的(Reyes-Rodríguez et al., 2013)。大学是青少年从校园向社会迈进的关键时期,也是学生人格形成的关键时期,经历较多生活事件可能影响大学生的心理的健康发展。

研究发现,主观幸福感可以中介生活事件对大学生抑郁的影响,这与本研究假设一致。具体表现为,生活事件显著负向预测人的主观幸福感,且主观幸福感水平越低的个体,会越容易产生抑郁。生活事件作为影响个体主观幸福感的一个重要因素(van Dijk et al., 2019),当生活中的压力性生活事件多次发生时,人就会处于一种消极的心理状态中,从而降低了人的主观幸福感水平。同时,抑郁的产生可能就是由于积极因素过少而使得消极因素引起的(Seligman, 2008),故低主观幸福感就会导致抑郁产生的概率上升。因此,主观幸福感在生活事件和大学生抑郁之间起中介作用。

其次,研究结果也显示网络成瘾也会中介生活事件对大学生抑郁的影响。这一中介路径具体表现为,经历生活事件越多的人,越容易出现网络使用成瘾,而网络成瘾则可以正向预测抑郁的产生。当个体遭遇应激性生活事件后主要通过积极解决和消极逃避两种方式来解决问题(刘贤臣,杨杰,1998),且应激性生活事件强度越大,越倾向于采取消极的应对方式。大学生又是网络使用的高频人群,他们通过网络逃避现实和生活中的消极事件,甚至在网络中找到更多的兴趣。网络成瘾会影响现实生活中的社会适应和人际关系(Hardie & Tee, 2007),社会适应不良和消极的人际关系也会引发更多负面情绪,从而更容易发展成为抑郁。因此,网络成瘾在生活事件和抑郁之间起到中介作用。

此外,本研究还证实了生活事件会通过“主观幸福感–网络成瘾”的链式中介影响大学生的抑郁水平。具体而言,个体经历的生活事件会使其主观幸福感降低,而低主观幸福感的人更易在生活中采取消极的应对方式,从而增加了个体转向网络世界的可能,因此低水平的幸福感会促进网络成瘾的产生,从而提高抑郁的发生概率。研究表明,经历生活事件会使个体的生活满意度下降(Suen et al., 2020),而生活满意度作为衡量主观幸福感的一项重要指标(王鑫强,张大均,2012),生活满意度的下降就意味着主观幸福感的降低,进而降低个体对社会支持和认可的感知,这将促使个体不良网络使用行为的增加(周惠玉等,2020)。同时主观幸福感低的个体更易采取消极的问题解决方法(陈立芳等,2009),在遇到负性生活事件后选择沉迷于网络的可能性就会增加,因此,主观幸福感可以负向预测网络成瘾。对于虚拟网络世界的过度使用同样会产生更多的消极情绪,从而增加抑郁产生的可能。这就很好地解释了主观幸福感和网络成瘾在生活事件和大学生抑郁之间的复杂关系。

5. 结论

生活事件可以正向预测大学生抑郁。

主观幸福感和网络成瘾中介了生活事件对大学生抑郁。

主观幸福感和网络成瘾在生活事件和大学生抑郁之间起链式中介作用。

致谢

三年时间得此文章发表,幸甚至哉。在此文章收笔阶段,特别感谢我的导师胡义秋老师、师兄曾子豪对本篇文章构思修改提出的意见和指导。

最后还要感谢审稿人对文章的审阅,杂志编辑的精心编排。