1. 引言

土壤有机碳矿化是土壤中一个重要的生物化学过程,直接影响土壤成分与结构。森林土壤矿化过程会影响土壤向大气中排放的温室气体总量,与全球气候变化密切相关 [1] [2] [3]。土壤有机碳矿化可以促进有机质分解,为植物的生长发育提供养分和能量;同时,降低土壤有机碳矿化作用,可以促进有机碳库的固定及贮存 [4]。森林生态系统碳库是土壤碳库的重要组成部分,占其总储量的70%以上 [5],作为全球碳循环的重要源和汇,森林生态系统的碳收支对维持大气CO2浓度有积极作用。生态系统中土壤理化性质以及在不同的时间及空间下土壤碳矿化的相关性分析,对于土壤有机碳矿化规律的探究具有十分重要的意义。因此,探索土壤有机碳矿化规律对保持土壤肥力和有效调控二氧化碳的排放具有重要作用,对于深入了解土壤碳循环对环境变化相应机理也具有重要的现实意义 [6]。

国内外许多学者对土壤有机碳的矿化作用进行了大量研究,揭示了土壤有机碳矿化规律。康成芳等人研究表明川西高寒山地灌丛草甸各海拔土壤有机碳矿化速率随着培养时间的推移逐渐降低 [7]。Shahzad等表明随着土壤深度增加,有机碳矿化减弱,这是由于深层土壤微生物(尤其是腐生真菌)贫瘠 [8]。刘凯等证明了表层土壤(0~10 cm)有机碳矿化速率和累积矿化量显著高于下层土壤(10~40 cm) [9]。王铭对松嫩平原西部盐碱土壤呼吸特征进行研究,结果表明,碱地的土壤呼吸季节动态并没有明显的变化规律 [10]。

白桦林、落叶松林和落叶松–白桦混交林是河北省张家口市崇礼区森林最主要的建群种,在区域土壤碳循环中发挥着重要作用,但目前针对其开展的土壤有机碳矿化的相关研究还未见报道。本研究选取张家口市崇礼区翠云山样地采集土壤样品,每个采样地按上中下坡位分为三个采样区,在每个采样区利用对角线采样法采集0~20 cm土样,探讨不同林分、不同土层深度(0~10 cm和10~20 cm)以及二者的交互作用对土壤有机碳的矿化影响,为深入理解该地区森林的土壤碳循环提供数据支撑。

2. 材料与方法

2.1. 研究区概况

研究区域位于河北省张家口市崇礼区翠云山(N41˚0′20″,E115˚27′43″),该地区夏季平均气温19℃,冬季平均气温−12℃,历年平均气温3.7℃,年平均水量488毫米,降水总量为11.3亿立方米;全区地表水平均年径流量为42.9毫米,年径流总量为1.0069亿立方米;海拔从814米延伸到2174米。翠云山土壤以栗钙土为主,另有少量黑土;野生植物有80科301属553种之多。

2.2. 实验设计

2020年10月在研究区内的落叶松林样地、白桦林样地以及落叶松–白桦混交林样地采集土壤样品,每个采样地按上中下坡位分为三个采样区,在每个采样区利用对角线采样法采集0~20 cm土样。仔细剔除样品的有机残体和石头,取部分新鲜样品4℃保存测土壤理化性质,其余样品自然风干后过2 mm筛用于室内矿化培养实验。土壤的基本性质见表1。

采用室内恒温培养、碱液吸收法测定土壤有机碳的矿化量。将风干土(<2 mm)加入适量蒸馏水后混匀,在(25℃ ± 1℃)的恒温培养箱内预培养1周以恢复土壤微生物活性。预培养结束后,分别称取相当于风干土30 g土样各3份,置于200 ml烧杯中,调节水分达到田间持水量的60%。将盛有10 mL 0.1 mol∙L−1的NaOH溶液吸收杯小心置于烧杯中,用保鲜膜密封烧杯,置于25℃恒温培养箱内箱培养42 d。在培养开始后第1,3,5,7,14,21,28,35,42天时更换吸收杯,更换出来的吸收杯及时加入2 mL 1 mol∙L−1 BaCl2溶液,并滴入1~2滴酚酞指示剂进行显色,用0.1 mol∙L−1 HCL滴定至红色消失,根据CO2的释放量计算培养期内有机碳的矿化量。在每次更换吸收杯时,采用称重法对各样品进行水分调节;在培养后期,CO2的释放量增加,可适当调节吸收瓶中NaOH的溶液浓度,避免CO2吸收不完全。

2.3. 数据统计及分析

培养过程中CO2-C的释放量计算公式如下 [11]:

①

①式中,

为培养期间土壤有机碳的矿化释放量(mg/kg);V0为空白标定时消耗的盐酸体积(mL);V为样品滴定时消耗的盐酸体积(mL);CHCl为盐酸浓度(mol/L);m为试用土样质量(g);α为土壤质量含水量(%)。

培养过程中CO2-C的累积矿化量计算公式如下:

②

②式中,

为培养过程中的累积矿化量(mg/kg);

为更换吸收瓶的次数(次);

为根据第

次更换的吸收瓶计算出的有机碳矿化释放量(mg/kg)。

有机碳累积矿化量(mg/kg)以单位质量土壤整个培养期内矿化释放的总碳量表示;矿化速率[mg∙(kg∙d)−1]以单位质量土壤单位时间内矿化释放的总碳量表示。

土壤基本理化性质、有机碳矿化速率和累积矿化量等数据运用EXCEL2016进行计算整理;运用SPSS20.0进行相关性分析及差异性分析;运用Origin8.5进行图形绘制。

3. 结果与分析

3.1. 土壤理化性质

如表1所示,不同林分的土壤pH在6.5~7.0之间且无显著性差异;土壤总氮含量在2.22 ± 0.04~4.20 ± 0.01 g/kg之间且存在显著性差异,落叶松林中坡位土壤总氮含量最低为2.22 ± 0.04 g/kg,落叶松–白桦混交林上坡位土壤总氮含量最高为4.20 ± 0.01 g/kg;土壤总磷含量在0.57 ± 0.01~0.93 ± 0.03 g/kg之间且存在显著性差异,白桦林中坡位土壤总磷含量最低为0.57 ± 0.01 g/kg,落叶松白桦混交林总磷含量最高为0.93 ± 0.03 g/kg;落叶松林含水率分别与白桦林和落叶松–白桦混交林的含水率有显著性差异,白桦林与落叶松–白桦混交林含水率无显著性差异,落叶松林上坡位土壤含水率最低为25.00% ± 1.89%,白桦林下坡位土壤含水率最高为43.67% ± 0.94%;土壤SOC (Soil Organic Carbon土壤有机碳)含量在78.79 ± 1.22~170.93 ± 0.85 g/kg之间,落叶松林中坡位土壤SOC含量最低为78.79 ± 1.22 g/kg,白桦林下坡位土壤SOC含量最高为170.93 ± 0.85 g/kg (表1)。

相关分析表明,土壤中总氮与SOC成显著正相关关系,含水率与SOC成显著正相关关系,其他各项指标之间无明显的相关关系(表2)。

Table 1. Basic physical and chemical properties of soil

表1. 土壤的基本理化性质

注:不同小写字母表示不同样点间同一理化性质指标的差异显著水平,P < 0.05。

Table 2. Correlation analysis of soil physical and chemical properties

表2. 土壤理化性质相关性分析

注:**代表P < 0.01。

3.2. 林分类型对土壤有机碳矿化的影响

3.2.1. 林分类型对土壤有机碳矿化速率的影响

在不同林分下,土壤有机碳矿化速率随培养时间的增加均呈现不同程度的下降趋势。在整个培养期间,白桦林样地和落叶松–白桦混交林土壤有机碳矿化速率高于落叶松林的土壤矿化速率。有机碳矿化速率均在培养前期处于较高水平,在培养的第7天~第14天,各样点的矿化速率先后达到峰值,且在培养后期逐渐下降并保持稳定。在0~10 cm的表层土壤中,有机碳矿化速率大小依次是:白桦林 > 落叶松–白桦混交林 > 落叶松林,其中,中坡位表层土壤的矿化速率白桦林明显高于落叶松林和混交林(图1)。

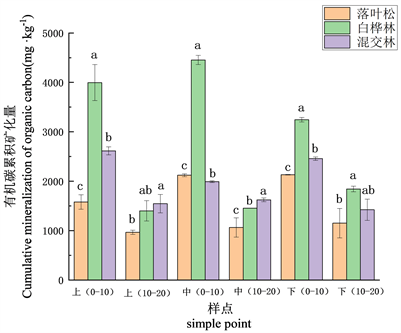

3.2.2. 林分对土壤有机碳累积矿化量的影响

在0~10 cm的表层土壤中,白桦林的有机碳累积矿化量最高,其次是落叶松–白桦混交林,落叶松林的累积矿化量最低,且白桦林的累积矿化量高于其他两个林地;白桦林土壤有机碳累积矿化量为落叶松林累积矿化量的1.52~2.53倍,是落叶松–白桦混交林累积矿化量的1.32~2.24倍。在10~20 cm的下层土壤中,处于上坡位和中坡位的土壤有机碳累积矿化量均是落叶松–白桦混交林的最大,其次是白桦林,最后是落叶松林;而下坡位的土壤有机碳累积矿化量则是白桦林最大,混交林次之,落叶松林最小(图2)。

注:不同小写字母表示相同坡位相同土深不同林分土壤有机碳累积矿化量差异显著(P < 0.05)。

注:不同小写字母表示相同坡位相同土深不同林分土壤有机碳累积矿化量差异显著(P < 0.05)。

Figure 2. Cumulative amounts of organic carbon mineralization under different stand types

图2. 不同林分下土壤有机碳累积矿化量

3.3. 土层深度对土壤有机碳矿化的影响

3.3.1. 土层深度对土壤有机碳矿化速率的影响

不同土层深度土壤的矿化趋势基本一致(如图3),0~10 cm上层土壤的有机碳矿化速率均高于10~20 cm的下层土壤。在整个培养期间,上层和下层土壤有机碳矿化速率随时间均呈下降趋势。落叶松林样地、白桦林样地和白桦–落叶松混交林样地上层土壤有机碳平均矿化速率分别是下层土壤有机碳平均矿化速率的1.83、2.56和1.55倍。

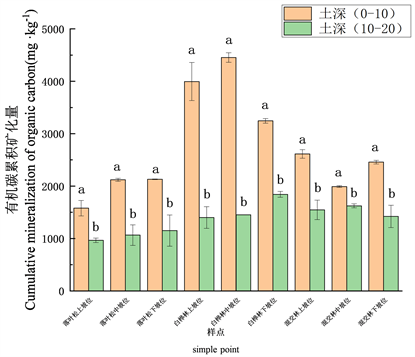

3.3.2. 土层深度对土壤有机碳累积矿化量的影响

0~10 cm上层土壤的累积矿化量均显著高于10~20 cm下层土壤累积矿化量(图4),白桦林样地中坡位0~10 cm土壤累积碳矿化量最高为4454.74 mg∙kg−1,其次为白桦林样地上坡位0~10 cm土壤累积碳矿化量为3996.16 mg∙kg−1。各样点上层土壤累积矿化量依次是下层土壤累积矿化量的1.63 (落叶松上坡位)、1.99 (落叶松中坡位)、1.85 (落叶松下坡位)、2.85 (白桦林上坡位)、3.07 (白桦林中坡位)、1.76 (白桦林下坡位)、1.69 (混交林上坡位)、1.22 (混交林中坡位)、1.73 (混交林下坡位)倍。

注:不同小写字母表示相同坡位相同土深不同林分土壤有机碳累积矿化量差异显著(P < 0.05)。

注:不同小写字母表示相同坡位相同土深不同林分土壤有机碳累积矿化量差异显著(P < 0.05)。

Figure 4. Cumulative organic carbon mineralization in different soil depths

图4. 不同土层深度有机碳累积矿化量

3.4. 林分类型和土层深度对土壤有机碳矿化的交互影响

土壤有机碳累积矿化量是指单位质量土壤整个培养期内矿化释放的总碳量,在一定程度上能够反映出土壤碳库的稳定性。林分类型和土层深度对土壤有机碳累积矿化量均存在极显著的差异(P < 0.0001),且存在显著的林分类型与土层深度交互性作用(P < 0.0001) (表3)。这说明林分类型和土层深度对土壤有机碳的矿化过程均存在显著影响,这可能与不同林分类型和土层深度下土壤养分状况,底物浓度,微生物的数量和结构以及酶的活性有关。此外,林分类型的差异会造成进入土壤的凋落物存在差异,不同凋落物进入土壤之后会在不同程度上增加土壤中有机质的含量,土壤中有机质含量不同,其矿化过程必然存在差异。表层土壤更接近枯枝落叶层,在微生物分解枯枝落叶时产生的有机成分,更容易进入到表层土壤中,因此,表层土壤中含有的有机质更高于深层土壤,不同深度土层的矿化过程也必然存在差异。

Table 3. Two-way ANOVA of the effects of different stand types and soil depths on organic carbon mineralization

表3. 不同林分类型和土层深度对有机碳累积矿化量影响的双因素方差分析

4. 讨论

土壤有机碳矿化过程在微生物的参与下进行,受到诸多因素影响,不同植被类型下,土壤有机碳累积矿化量存在明显差异,土壤有机碳的矿化速率也不尽相同,这与罗友进等的研究结果相似 [12]。林分类型不同使进入土壤的凋落物存在差异,凋落物作为土壤的外源添加物质,进入土壤后会对土壤有机碳矿化产生影响,不同凋落物进入土壤之后会不同程度增加土壤中有机质的含量,土壤中有机质含量不同,矿化过程必然存在差异 [13]。其次,凋落物进入土壤会对土壤微生物的数量、种类以及群落结果产生影响,不同的凋落物对其产生的影响也不相同,从而对土壤有机碳矿化过程产生不同的影响。同时,根系分泌物是植物与土壤进行物质交换和信息传递的重要载体物质 [14],不同植被类型其根系分布以及根系分泌物的性质也不相同,进而影响有机碳矿化过程。李隽永等研究了不同地表覆盖类型下土壤有机碳矿化过程及固碳能力的差异,结果得到不同地表覆盖类型下土壤的有机碳矿化作用有显著差异 [15]。总体来看,本研究中不同林分下土壤有机碳的累积矿化量为白桦林 > 落叶松–白桦混交林 > 落叶松林。这可能是因为,落叶松林的凋落物为针叶凋落物,相比于白桦林的片叶凋落物,针叶凋落物所含的有机质更少,因此落叶松林土壤有机碳的累积矿化量也更低。此外,采样区的落叶松林处于阳坡,而白桦林和混交林则处于阴坡,太阳照射可能会导致落叶松林的土壤结构以及微生物的数量及类别发生变化,因此土壤有机碳的矿化过程也会受到影响。

不同土层深度土壤有机碳的矿化也不相同。王永慧等研究证明,土壤表层有机碳的累积矿化量比下层高,土壤有机碳矿化速率也呈减少的趋势 [16],本研究也得到相同的结论。肖颖等人研究发现表层土壤具有发达的草根分布,且有机质腐殖化程度低,有机质含量更高,而且0~10 cm土层土壤的紧实度较10~20 cm土层松软,孔隙度较大,有利于微生物进行生化反应,这也是导致土壤有机碳矿化速率较高的原因之一 [17]。因此,表层土壤相对于下层土壤分解释放的CO2较多,有机碳矿化能力也随土壤深度的增加而呈现降低的趋势。孙同伟等人研究发现不同退化程度土壤有机碳矿化量均随着土层加深而降低 [18]。在表层土壤中,一方面土壤的结构性和通气性较好 [19],而且植物根系的输入也比下层土壤强,因而促进了微生物生物量增加。由于土壤环境改变,土壤微生物的群落组成和酶活性随之发生改变,如脱氢酶的活性降低 [20] [21] [22],以及碳源利用率较高的真菌比例增加 [23],在此条件下,有机碳分解过程中分配于呼吸碳的比例降低,因而有利于土壤有机质的保持。总体而言,本研究中同一林分类型下,0~10 cm表层土壤有机碳累积矿化量显著高于10~20 cm深层土壤的有机碳累积矿化量,而且有机碳的矿化速率也是表层土壤 > 深层土壤。相比于深层土壤,表层土壤含有更多简单易分解的有机化合物,同时能够积累大量的植物凋落物以及动植物残体等外源有机质,更有利于微生物的生长和繁殖,能够为微生物分解、利用提供丰富的底物,从而影响土壤有机碳的矿化量。

5. 结论

本文主要研究了林分类型和土层深度对土壤有机碳矿化的影响,本文所选取的林分类型为落叶松林,白桦林以及二者的混交林,因此可以充分对比两种林分类型以及二者混交林对土壤有机碳矿化的影响。此外,本文对林分类型与土层深度的交互作用对土壤有机碳矿化的影响进行分析,得出这些因子共同作用使得土壤有机碳库各组分发生复杂变化,对于深入理解掌握该地区森林在土壤碳循环过程和气候变化过程中的作用至关重要。本研究得出以下结论:

1) 在冀北山区森林土壤有机碳矿化整个培养期内,土壤有机碳的矿化速率呈现一致规律:矿化速率随培养时间推移逐渐降低并趋于稳定。

2) 林分类型和土层深度对冀北山区森林土壤有机碳矿化过程的影响均存在显著性差异,累积矿化量白桦林 > 落叶松–白桦混交林 > 落叶松林,表层土壤的矿化速率和累积矿化量均高于深层土壤。

3) 冀北山地森林土壤有机碳矿化受植被类型和土层深度交互作用的显著影响。

基金项目

国家水体污染控制与治理科技重大专项“冬奥会核心区生态修复与水源涵养功能提升技术与示范”(2017ZX07101002)。

NOTES

*通讯作者。