1. 问题的提出

本文的研究问题是:面对遏制风险,历史上德意志第二帝国在前期崛起过程中靠着俾斯麦独创的大陆联盟政策取得了成功,凭借哪些因素塑造了这一成功的对外政策,中国在当下又能从中汲取哪些经验?本文结合战略主权理论考察德意志第二帝国崛起初期俾斯麦的大陆联盟政策,发现俾斯麦的出发点与落脚点不只是追求权力,而更多是追求战略自主性,如何能够为自身的战略从缔造到实施留有更多的空间与时间,以及为未来赢得更多的确定性是其所需考虑的首要因素。

本文以下分为三个部分:第一部分为理论框架与核心机制的陈述;第二部分以“基辛根口述备忘录”(1877)为线索,进行案例分析与验证;最后一部分为结论与延伸思考。

2. 核心变量与解释机制

2.1. “战略主权”的理论逻辑

哈尔福德·麦金德认为:每一个时代的国家战略决策总是受到时间与空间变量的影响形成的 [1]。战略主权是战略自主权的简称,是包含两个方面即时间自主权与空间自主权(下文会以时间主权与空间主权的表述)的有机统一体。从古至今的战略思想均是针对于如何实现战略自主权的研究,使得未知的不确定性变成已知的确定性,且使得诸多的战略风险变成已知确定的战略风险,这是战略规划与实施的出发点与落脚点。地缘政治的本质就是时间与空间的互动, [2] 在此基础上由不同行为体所产生的各种竞争与合作的关系,因而对于空间与时间的争夺构成了战略主权的基础。在这一视角下,各个大国需要在一种既定框架下行事,遵循“扩张的边际效应递减”, [3] 因而不可能无限制地追求权力,但仅仅遵循安全适当的原则也不足以拥有对于未来的相对优势。因而本文认为,大国之间属于亚进攻性的现实主义,不追求无限权力,但仍要获得相对于对手的适度的自主性与权力,二者可以相互补充,突破既有时间与空间的限制,因而可以弥补对未来不确定性的恐惧。

时间自主权主要涵盖大国拥有对于大战略提出,实施与完善所需要的充裕的缓冲时间,在此时间内不会有其他大国威胁其安全,因而可以将整个大战略实施分为多个阶段与步骤,步步为营,稳扎稳打,这样可以极大地避免陷入力不从心的战略窘境, [4] 其本身既是大国获得相对优势的手段也是获得相对优势的结果。空间自主权与时间自主权是一体两面,相互配合,影响。空间的远近增加着干预的难度与成本,也起到延缓被外界影响的速率。因而边缘–侧翼国家有着更大的优势,能够更加容易地对待外部的袭扰,从而以空间换时间,时间与空间共同影响,实现空间主权与时间主权的统一。

可以得出基本判断:当大国的地缘空间回旋余地很大、战略机遇期较长时,可以判定国家的战略主权地位较高,在理性决策模式下就不容易陷入战略透支。而相反,当大国的地缘空间回旋余地很小,战略机遇期较短时,可以判定国家的战略主权地位较低;然而,由于空间变量与时间变量的互动性,存在以空间换时间以及以时间换空间的可能存在,无论哪一种手段都是服务于整体追求战略主权的大战略实践,其中某一个手段可能只是大战略中的一个阶段,结果尚且不可知,因而通过具体行为无法判断战略主权的地位增减,但总的来说符合“平行四边形法则”:即在任何一方的扩张与收缩都需遵循一定的制度,不可能无限地扩张/收缩,这二者都是对自身安全的不负责任。因此,空间变量与时间变量的互补是有限度的,如何在有限的条件内做到获取战略主权的最大化构成了一切国家对外政策的基础(见表1)。

Table 1. The relationship between time sovereignty and space sovereignty

表1. 时间主权与空间主权的关系

(资料来源:笔者自制)

2.2. 影响战略主权的变量分析

对于影响自变量的因素的选取标准是:1) 体系性为主,不考虑过多单元性要素;2) 强调体系的动态性与国家间的互动性;3) 结合空间与时间要素;4) 结合观念要素与客观技术要素。选取的两个变量与自变量的逻辑关系是:技术变革 + 大国间的战略关系→战略主权地位。本文认为,两个影响变量之间有着一定的相互独立性,一项要素的缺陷可以通过对于另一项要素的极致运用得到一定程度上的弥补,但其效果远不如二者的均衡发展。

1) 技术变革

技术无疑是改变地缘政治的活跃要素,也是改变不利的战略主权的一大利器,随着技术的发展,距离上的保护作用得到了一定的削弱,从而也掀起了自漫长的十九世纪所带来的一次次的军备竞赛。大国间不断追求控制空间的能力,这种能力从根本上“来源于它所掌握的保障其在特定空间中自由行动的生产力应用能力和技术能力”。快速部署与行动能力无疑是技术所提供的,获得了时间上的优势,同时也控制了空间,获得了战略主权。于是,从风力到蒸汽动力再到内燃机动力,见证了大国的兴衰。因此,“从技术发展引发的人类社会竞争空间的变化轨迹可以看出,生产力的大发展和新技术的诞生,往往打开新的地缘政治空间”,这对于改变传统时间变量与空间变量的意义是无法用语言形容的,这对于研究俾斯麦的政策是一个重要的参考变量(见图1)。

(资料来源:陆俊元:《地缘政治的本质与规律》,北京:时事出版社2005年版,第116~123页)

(资料来源:陆俊元:《地缘政治的本质与规律》,北京:时事出版社2005年版,第116~123页)

Figure 1. Spatial spillovers of technological change

图1. 技术变革的溢出效应

本文是将先进技术的转化聚焦于军事领域。这期间涉及技术的转化,一旦新兴技术转化进入军事领域,就会改变先天不足的主权劣势,扭转时间变量与空间变量。 [5] 技术本身的转化涉及两个方面:一是看似与军事领域毫无关联的新型技术如何被认识,再者就是,转化进入军事领域之后,能否认识到该以何种的军事战略与之相匹配。技术变革这一变量扭转战略主权不足的速度约等于:脱离认知滞后的速度 +技术转化适应军事领域的速度 + 与之相对应的军事理论战略的形成与完善的速度之和。在亚进攻性现实主义的主导逻辑之下,个别先行跳出认知滞后的圈子的国家会相对于其他国家获得权力优势并加速现有的战略主权的缔造与完善。

2) 大国间的战略关系

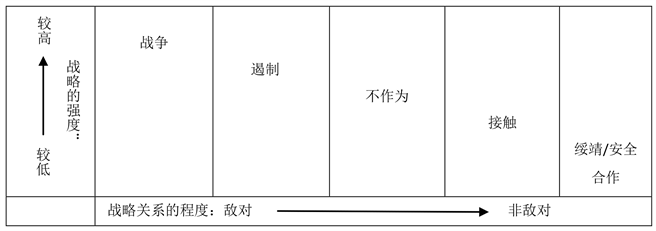

利用不同大国之间的战略关系有利于自身的战略主权缔造。由于战略是在国家间互动过程中不断反馈与修正的过程,是对战略环境,资源,手段,目标进行不断评估的过程, [6] 因而其本质上均遵循系统效应原则,因而,两国之间的关系往往不取决于二者彼此,而是取决于第三方甚至多方的关系互动。一般而言,国家通过战略环境分析,战略目标设定,战略资源调配等多个环节, [7] 确定自己是否采取或不采取某些战略,诸如战争,遏制,不作为,接触,绥靖/安全合作等,以及针对对手的上述战略的破坏,并且以何种程度的战略手段为主,诸如语言(宣传战,心理战),政治(政治宣誓,谈判,背书),军事(军事援助,军事制裁,军事征服)等(见图2)。

(资料来源:笔者自制)

(资料来源:笔者自制)

Figure 2. The strategic ladder of realism

图2. 现实主义的战略阶梯

因而,利用大国之间的战略关系可以改变自身的时间主权与空间主权,为自己的战略自主性赢得更多的缓冲时间,在大国关系变化时,利用好时机进行何种程度与运用何种手段的参与,实现自身的战略主权建设,为自身的战略赢得修正与实施的时空条件。这在俾斯麦政策中体现的淋漓尽致。

2.3. 主权知觉的理论逻辑 [8]

主权知觉指领导人对于国家的战略主权的认知能力,一个国家现在所拥有的时空条件应该如何理解,或者能否正确接受到时空条件的信号,以做出符合理性的决策,一旦认知出现偏差或者滞后都会犯方向性的错误,导致大战略的蜕化与失败,从而丧失战略主权地位。

对于领导人而言,其在接受体系信号的同时,大量的情报信息充斥,心理上会趋向于最大程度地简化复杂的信息,容易陷入刻板印象之中,并且会遵循一种心理逻辑原则:“认知一致性”即:“人们试图让他们的信仰,情感,行动和认知彼此保持一致” [9]。但是“我们对于一致性的追求就变成非理性的”,因而,“决策者经常是坚持已有的信念,并在这些信念丧失效用后仍然长期固守他们”。 [10] 陷入了认知闭合期间,即便有着信息证明其认知的错误,领导人仍然会选择防御性规避。

同时,领导人对国家的荣誉与地位极为敏感,对于国际声誉又十分重视, [11] 面对突如其来的事件,领导人无法及时调整自己的期望水平,之前更乐观的期望水平仍占据主导地位,对于收益与损失的框架选择是不易改变的, [12] 国家对损失的厌恶带来的就是面对未来的负面战略预期的时候会主动选择风险承担 [13]。

领导人还需要以历史为准绳,从历史中汲取经验,曾经的历史事件的经验与教训很大程度上会影响领导人对形势的判断。不仅如此,在国内观众成本的压力下,面对种种舆论,政府领导人往往很难抗住这样的压力,政府的主动地位就会有部分丧失,从而会选择接受风险并承担风险,放弃理性的战略决策 [14]。

因而在诸多因素影响下的主权知觉不一定完全体现战略主权地位,而是有着一定的偏差,会导致政策会变得不具备工具理性,而充实着价值意识的因素。简而言之,对于战略主权地位的理解与判断能力决定对外政策的成功与失败(整体逻辑见图3)。

(资料来源:笔者自制)

(资料来源:笔者自制)

Figure 3. Overall variables and explanation mechanisms

图3. 整体变量与解释机制

3. 基辛根口述备忘录与大陆联盟政策(1877~1890)

3.1. 中心国家清晰的战略主权认知与塑造

俾斯麦(Otto von Bismarck)对德国有一个务实的定位,那就是德国地处欧洲中心的地理位置,强邻环绕, [15] 到1870年时,德意志已拥有世界工业产量的13%,国民生产总值和钢产量与法国基本持平、欧陆第一陆军、世界一流的科学设施。 [16] 因而其他国家势必会采取制衡,阻止德国崛起,拿破仑与路易十四的历史教训历历在目。因此,德国要拥有一定的但是其他大国可以容忍的相对优势,这体现了亚进攻性现实主义的原则。这种定位还包含着战略审慎主义:德国不同于英国和俄国,这两个国家分别位于欧洲的东西两个侧翼,欧洲事务对其冲击较小,拥有充足的空间主权与时间主权,但是,对于德国的战略目标而言,其优先顺序上一定是以欧洲大陆为优先,海外利益则变得没有那么重要了。

俾斯麦恰当的战略主权认知仅仅是一种基础。1875年的“战争在望”危机和近东危机爆发后,基辛根备忘录的出台强调德国应该主动地发挥作用,影响大国之间的战略关系,弄清楚自身的战略主权限制之后,俾斯麦规划通过利用大国间的战略关系来提升战略主权地位,其目标在于以下四点:1) 控制俄国与奥地利的利益竞争的广度与烈度,使得俄国与奥地利之间的关系处于这样一种状态:它们很难形成一种反对德国的阴谋;2) 挑拨俄国与英国之间的关系,使其保持一种竞争,因而彼此需要德国的参与,建立一种使英国和俄国都满意的现状;3) 由于继续扩大在埃及和地中海问题上,保持英国和一直敌视德国的法国分裂;4) 完全孤立法国,使得大陆均势不会被针对于德国的联盟所打破 [17]。

于是,1879年德奥两国签订一项防御同盟,但俾斯麦又同时向俄国示好,并劝告奥国应允许俄国向君士坦丁堡发展,这样就能促使英国与之为敌。因为英国绝对不希望俄国的势力接近苏伊士运河。德奥同盟果然使俄国大感恐慌,于是由于俾斯麦的斡旋,德、奥、俄三国在1881年6月缔结第二次三皇同盟。其主要内容有二:第一,三国中任何一国若和第四大国发生战争,则其他两国应守善意中立以使战争局部化。这所指当然不仅为法国,连英国或土耳其也都包括在内;第二,俄国承认奥国在巴尔干的地位,另订秘密附约以来规定德俄双方在巴尔于的势力范围 [18]。

第二次三皇同盟是俾斯麦在外交上的杰作,但可惜只维持了六年。此后,俄国因反对奥国的巴尔干政策而拒绝续约,不过,俄国还是愿意维持其与德国的友善关系,于是双方在1887年签订所谓《再保险条约》(Reinsurance Treaty),俾斯麦不但不怕奥国反对,反而把条约内容告诉奥国政府以吓阻其轻举妄动 [19]。

期间,意大利早已要求加人德奥同盟,于是在1882年终于组成德、奥、意三国同盟,罗马尼亚不久也加入,甚至于塞尔维亚也曾一度加入。之后俾斯麦又促成英、奥、义三国在1887年组成一个地中海同盟,以保证维持此地区的现状,不久西班牙也加入。若法国尝试吞并摩洛哥,则四国将起而干涉。俾斯麦的外交政策是一方面与俄国亲善,另一方面又造成对俄国略有不利的国际形势,以使俄国更珍惜德国的友谊。由此德国的周边环境得到了极大的改善,且德国成为了许多国家尤其是侧翼大国的战略平衡者与稳定器,获得了前所未有的战略主权。

在技术方面,俾斯麦治下的德国大量的基础科学的研究蓬勃发展,实现了战略主权的自我提升。令人瞩目的包括煤钢,电力,化工等产业,德国人的制造工艺也在革新,这些技术最终都可用于武器的制造方面。 [20] 基础工业缔造了交通运输的便捷,德国统一之后,70年代初全国出现了修筑铁路的热潮,到80年代形成了铁路网,铁路长度在中欧与西欧都首屈一指。从1870年的18560公里的铁路到1890年增长到41818公里。从1879年起,俾斯麦开始实行铁路国有化,一直到第一次世界大战前夕,所有的铁路都组合成“德国国家铁路”。在此期间,1876年德国热机工程师奥托(Nikolaus August Otto)研制成功第一台以煤气为燃料的四冲程内燃机,1883年戴姆勒(Gottlieb Daimler)研制了汽油内燃机,两年后本茨(Carl Friedrich Benz)和戴姆勒分别将内燃机用于驱动车辆。看似微小的技术革新带来了对于时间变量与空间变量的重塑,德国人后来的施里芬计划以及小毛奇所改进的计划都是基于改变了时空变量的机动性所产生的,本文不谈施里芬计划的优劣,但俾斯麦时期的技术革新尤其是交通领域内的技术革新为德国的战略主权赢得了内在的发展动力,无论如何,尽管俾斯麦的继任者们最后没有将德国现有的战略主权理解好,运用好,发展好,但俾斯麦时期对于战略主权的奠基作用不可被忽视。

3.2. 多重因素影响下的对外政策

1) 国内观众成本与利益集团问题

随着民族主义特别是带有沙文色彩的民族主义,加上帝国主义情节成为了德国人思考国际关系的一个重要的维度,并且公民投票权从统一之时的50%到1887年的77.2%,大众民主政治在德国的蓬勃发展为合乎理性的对外政策造成了挑战。 [21] 一个突出的例子在于19世纪下半叶,主张进行海外扩张、夺取殖民地的帝国主义浪潮在德国国内兴起, [22] 在俾斯麦对于德国自身战略主权的清晰理解上看,殖民地总体上是成本很高,收益很低,且需要强大的海军来维护海外利益,而德国的地理位置并不适合发展成一个海军强国,这增加了与侧翼大国英国的紧张关系。在1879年到1882年这段时间内,俾斯麦对于要求政府进行海外扩张的呼声和压力基本上都采取了坚决抵制的方式,以免干扰德国的总体对外政策。

但随着社会压力的进一步增加,俾斯麦不得不改变原先的极力克制的策略,而是用一种超出预期的方式来满足相关势力政治诉求, [22] 在不影响“大陆政策”的前提下,从1883年开始,经过短短三年的时间,德国利用有利的国际环境通过利益交换的方式争取到100多万平方公里的海外殖民地,面积约占一战爆发前德国殖民地总面积的90%。

俾斯麦的所谓殖民政策始终是其大战略的一部分,它服从并服务于国家总体对外政策,特别是欧洲大陆政策。对俾斯麦的殖民政策而言始终贯彻着一个原则即殖民政策本身绝不能危害德国的安全。在殖民政策的始终,德国外部环境都是十分安全的:在此期间英国依赖与德国的合作;三皇同盟延长,俄奥在巴尔干问题上关系稳定等。即便如此,俾斯麦在“度”的问题上尤为审慎,他在殖民地问题上从英国那里榨取的让步不能超过英国所能容忍的限度,从而使英德之间暂时的、有利用价值的冲突不至于发展为持久的对立。

总的来说,俾斯麦的殖民政策虽然有着很深的国内政治动机,但他对整个发展过程始终保持着控制和主动。俾斯麦的确没有完全忽视国内观众成本与利益集团的作用,这决定着他的连任问题, [23] 但是这些动机并没有使俾斯麦的殖民政策变成国内政治压力的俘虏。

2) 战略文化与军政协调问题

日耳曼人崇武尚战的传统加上普鲁士容克阶级的学而优则武的观念使得德国在建国后的战略文化基因中一直有着军国主义,进攻占优与先发制人的情节,且愿意在军事上保持一定的独立性,这对于俾斯麦的大战略无疑有着阻碍因素,在普法战争中吞并阿尔萨斯–洛林就是对于军方的妥协。幸运的是,老毛奇(Helmuth Karl Bernhard von Moltke)与俾斯麦一直有着某种默契。与他的继任者施里芬不同,他的“西守东攻”的军事战略与当时德国整体对外政策是一致的。俾斯麦的政策就不迫求进一步扩张领土或取得完全的欧洲霸权,同样老毛奇在军事上也不追求全面胜利,而是通过有限的军事胜利迫使对手放弃与德国继续作战的意图,强调为外交和其他政治手段创造有利条件 [24]。

并且,老毛奇的军事战略使德国在危机发生时仍能对局势发展保持一定的控制能力,从而为决策者提供了更多的战略选择。相比之下,老毛奇“西守东攻”的军事战略则有较大弹性,为了政治方面的解决留有了较大的余地。这样德国就拥有更多的战略主权,使得其可以在有利的战争形势下争取和平,避免走向万劫不复的深渊。

4. 结论

4.1. 抓住“一个中心,两个基本点”

本文认为,国家的对外政策需要抓住一个中心即国家行事之目的即获得战略主权。包括灵活地进行战略制定与实施获得时间主权与空间主权,期间可以通过时间换空间或者以空间换时间等,因此,一体两面的运用是印象主义的,这需要大量的历史积累与战略思考,而非仅仅是一条准则与规律便可解决的。

战略主权并非是先天决定的,欲想后天改变既有不足的战略主权国家可从两个基本点着手:一是大力进行技术的创新,促进技术本身的变革,改变既有地缘空间的格局,形成对己方的新优势,或是开辟新的空间,超越已有空间的限制,获得新领域的跨代与降维打击,这有利于建立一种总体威慑,对国家安全与崛起转型都有重要意义。二是利用大国之间的战略关系,在合适的时机采取合适的政策,促进自身战略主权建设与保持,这涉及理论界讨论的许多概念如结盟战略,楔子战略,不介入战略,绥靖战略等,在此基础上,采取适当程度的手段,以达到最后提升战略主权地位的目的。

4.2. 实事求是的战略主权态度依赖于成熟的执政能力

对于战略主权的认知作为本文的中介变量基本上确定了国家的对外政策的正确与否,继而影响大战略,战略与战术的正确性,一个头脑清晰的国务家需要以自己的理性同强大的心理压力作斗争,需要具备对于信息的快速判断与分析能力,需要对于历史具有正确的总结与运用,而非教条地理解与执行;需要引导国内的舆论与人民的期望以及利用好国内各种利益集团,超越他们的诉求以符合自己获得与巩固战略主权的对外政策以及相关的大战略,并且在大战略的何种阶段采取何种程度的手段等等。这些的种种无不考察一个国家的领导人成熟的执政能力。治大国并非烹小鲜,领导人的作用是主导性的 [25]。

4.3. 各层次的协调与配合是一国对外政策成功的基础

在此期间,致力于实现战略自主权的对外政策作为一国对外行事的根本目的,得到国家资源所支撑的大战略,各种战略与战术的支持,不同层次之间相互配合,其中军政关系在其中占据主导性地位。每一环节都要认清自己在整个国家对外政策处于一个什么作用,过度聚焦于自身而不考虑全局是违背战略理性的。在国家资源的不断充实与支撑之下,必须要保证各种基层工作的统筹,一个成功的战略需要自上而下的贯彻落实需要保证万无一失,错误在某种程度上而言是致命的,可能一着不慎满盘皆输。

对于当前中国而言,美国试图压缩中国的空间主权地位与时间主权地位。中国应以灵活地空间自主地位的护持在短期内适当的损失时间自主地位,在空间自主地位增长到一定程度后,实现对时间自主地位的弥补。但不是要放弃时间自主地位的谋划。中国应利用好多边战略关系的缔造将有助于时间自主地位损失的减少,实现总体的战略主权地位提升。中美的战略自主地位涉及零和博弈,中国在崛起进程中也不应低估美国军事介入朝鲜半岛与台海争端的战略风险。反过来,美国也不应低估中国对安全边界的战略威慑决心。适当的风险承担决心展示与推进风险规避的路径发展是中国大战略的精髓。

2021年11月,党的十九届六中全会点明了坚持党的全面领导的重要作用与历史成果,这给予了中国在战略实施中的统筹与协调优势,但同时也更加考验中国共产党自身的领导能力与执政水平。除此以外,加快技术变革,并进行军事上的转化从而增加总体威慑,并且针对于新型技术所匹配的军事战略的研究,加强文官与武官,战略人才与技术人才的交流与沟通。这对于目前中国的国家安全有着深远意义。

基金项目

本文获得2022年大学生创新创业计划:“海洋命运共同体视阈下的中美战略主权博弈研究”立项支持,项目编号:202210172A063。