1. 引言

2013年9月7日,在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时,习近平总书记提出了“绿水青山就是金山银山”的观点。至今,这个理念已近融入到了社会生产与生活的各个方面。习近平总书记强调,生态环境的治理需要在党委领导、政府主导及企业主体、社会组织和公众的共同参与下进行。根据生态环境部发布的《2020中国生态环境状况公报》,全国地表水监测的1937个断面中,I~III类水质断面占83.4%,比2019年上升8.5个百分点;劣V类占0.6%,比2019年下降2.8个百分点。可以看出,我国水生态环境保护取得了一定的成效。

“共抓大保护,不搞大开发”是习近平总书记在推动长江经济带发展座谈会上提出的发展理念,为长江流域经济带的高质量绿色发展奠定了总基调。长江三角洲是长江的下游地区,面临的水生态环境问题更为严峻。由于工业化和城镇化的快速推进,污染工业高度聚集,协同治污不力等原因,长三角水污染问题十分严重。对此,生态环境部发布的《长江三角洲区域生态环境共同保护规划》指出,沪苏浙皖要协同推动流域水环境治理,并提出了定量指标要求:到2025年长三角的PM 2.5平均浓度总体达标,长江、淮河、钱塘江等干流水质优良,跨界河流断面水质达标率达到80%,单位GDP能耗和二氧化碳排放量持续下降。

因此,针对河长制在长三角地区的实施效果进行定量研究,对于丰富河湖治理政策的有关研究,以及补充有关跨区域水污染治理的实证论述具有重要的意义。河长制是由党政领导担任河长,依法依规落实地方主体责任,协调整合各方力量,开展水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作的一项创新制度 [1]。从2007年江苏省无锡市首创河长制,到2016年中央发布《关于全面推行河长制的意见》,截止2020年,河长制的实施已经到了第十四个年头。河长制、湖长制的全面建立,让江河湖海有了它们专属的守护者。在积累经验和取得成效的同时,学界也对该项创新制度产生了许多质疑。一些学者认为河长制的实施达到了初步的水污染治理效果,缓解了一部分的水污染问题,但其并非是一个长效的制度,其具有“阶段性”和“过渡性”的特征 [2] (熊烨,2017;沈坤荣和金刚,2018)。肖建忠和赵豪(2020 [3])认为由于政策效果本身具有一定的滞后性,河长制政策在湖北省的实施暂未达到保护水资源的预期效果。

目前学界对河长制的研究大多是定性分析其存在的问题,并提出改善路径,定量评价河长制对水污染的治理效果的研究不多。基于此,本文利用2007~2018年长三角地区的15个主要城市的统计数据及该区域17个主要的国控断面监测点报告的水污染数据,使用双重差分法(DID)识别河长制的水污染治理效应。本文将重点分析两个议题:一是河长制的实施对于长江三角洲流域的水质改善是否有效?二是河长制政策实施的长效机制何以建立?本文的贡献主要体现在以下几个方面:第一,基于跨区域河流和湖泊所处的城市市级数据分析,虽然是针对长三角地区的研究,但是对于我国其他地区乃至跨国的流域污染治理而言,具有普遍的政策意义。第二,河长制的治理经验还可较好地应用于空气、森林等领域治理,因而本研究具有一般性。第三,在分析中采用了更加微观和详实的水污染数据且时间跨度较长。第四,目前关于河长制的研究大多停留于定性分析,缺乏对其进行定量评估并分析其长效机制的研究。进一步分析河长制政策的长效运行机制,可能为破解长期以来地方环境治理的难题提供新的思路。

本文剩余部分结构安排如下:第二部分是文献回顾;第三部分是计量模型、变量和数据;第四部分是实证结果与分析;第五部分是结论与启示。

2. 文献回顾

河长制实质上是一种环保领域的责任机制,核心是河湖管理的首长负责制,具有典型的中国式社会治理特征 [4]。国内对于河长制的研究成果也颇为丰富,目前大部分文献都是从制度理论分析和实践运行效果这两个方面来进行研究的。在制度理论分析方面,王书明、蔡萌萌(2011 [5])从新制度经济学视角评析了河长制的优缺点,指出其具有职责归属明确,权责清晰等优点,但其无法根除的委托-代理问题容易利益合谋等问题,其具有应急的过渡性,需要不断完善发展。朱玫(2017 [6])根据河长制的发展历程,归纳了其发展演变的特点,揭示了其面临的职责非法定、权责不对等、协同机制失灵和考核欠科学等待解难题,并提出了思考建议。刘超(2017 [7])从法律角度进行分析,认为要克服以政策规定河长制存在的内生困境,构建长效法律机制,使其成为现行水资源管理体制的一种升级和补充。在实践运行效果方面,任敏(2015 [8])认为跨部门协同可以较好地解决协同机制中责任机制的“权威缺漏”问题,短期内成效明显。但这种以权威为依托的等级制纵向协同的基本特征决定了其将会面临“能力困境”、“组织逻辑困境”和“责任困境”的挑战。沈坤荣和金刚(2018 [9])研究发现河长制达到了初步的水污染治理效果,但其并未显著降低水中深度污染物,且治污效果趋于平稳 [10],其原因可能是地方政府存在治标不治本的粉饰性治污行为。朱德米(2020 [11])认为河湖长制在实践运行中体制、机制与技术三者匹配程度较低,致使治理效能不高及治理效果难以持续。

综上所述,现有文献大部分都是从定性的角度对河长制进行研究分析,一方面学者们充分肯定了河长制的实施成效,另一方面学者们在肯定的同时也指出了河长制现存的不足。但是,当前研究很少从定量的角度对河长制的实际运行效果进行事实判断。因此,本文采用双重差分法,实证分析了河长制在长三角流域实践过程中政策效应,这在一定程度上拓宽了对河长制的研究视角,丰富了河长制的研究内容。

3. 模型、变量与数据

3.1. 计量模型

本文采用双重差分法(DID)评估河长制的实施在改善长三角流域水质方面的效果。具体使用与She等类似的模型设定,基准回归的形式如下:

(1)

其中Yit是第t年城市i的河流污染物指标之一。Dit是一个虚拟变量,在城市i开始实施河长制后的年份取值为1,否则为0。因此,要关注的是其系数β,它反映了河长制的实施对水污染的影响。负显著的β表示河长制可以改善河湖的水质(DO相反),正显著则表示河长制的实施使水质恶化了(DO相反)。Xit为控制标量集合,包括平均降水量、气温、工业用电量、农用化肥施用量、畜禽养殖量、外商直接投资FDI。Ai和Bi是城市和年份的固定效应,

为误差项。本文总共使用了15个城市12年的数据,即以180个实际年度观测数据作为实证分析的基础。

本文使用的是包含城市固定效应(Ai)和时间固定效应(Bi)的双重差分法来控制不可观测变量。考虑时间固定效应表明,随时间变化而影响水污染的市级因素和趋势可以得到控制,如技术进步、其他法规的实施、政府对水生态保护的偏好和居民日常活动的变化等。考虑城市固定效应表明,影响水污染的非时变和未考虑到的城市特征可以得到控制,如地方政府的生态环境保护的投资和对非法排污企业的处罚等。

3.2. 变量与数据

被解释变量主要是长三角流域的水污染情况。主要涉及淮河流域、长江流域浙闵河流、太湖流域和巢湖流域。通过整理2007~2018年长三角流域的17个主要国控断面监测点报告的水污染数据,得到了水质状况的评价因子数据,包括四项指标,分别是pH值、溶解氧DO、化学需氧量COD及氨氮NH3-N。除pH外,其余指标的单位均为mg/L。该数据来自于中国环境监测总站发布的水质自动监测周报。将水质数据与15个城市的社会经济数据进行融合,其中宿州和嘉兴有两个监测点,取两个监测点数据的平均值。由于河长制缘起于2007年江苏无锡爆发的蓝藻危机,因此该样本始于2007年;由于中国环境监测总站在2018年以后不再公开发布水质自动监测周报数据,因此该样本的研究期截至2018年。

核心解释变量为监测点所在地级市是否推行河长制的情况。通过手工整理得到了2007~2018年17个国控监测点所在地级市推行河长制的情况。为保证手工整理数据的准确性,通过百度和北大法宝检索各地区官方文件,并通过中国知网检索有关河长制的新闻报道,以确定各地推行河长制的年份。例如,根据《关于本市全面推行河长制的实施方案》得到上海市在2017年推行河长制。具体如表1所示。

Table 1. Implementation time of river chief policy

表1. 河长制推行时间

资料来源:当地政府网站。

因为影响水污染的因素多种多样,为了提高模型的可靠性,参照相关文献(沈坤荣、金刚,2018;肖建忠、赵豪,2020;王明浩等,2021),加入的控制变量包括平均降水量、气温、工业用电量、农用化肥施用量、畜禽养殖量、外商直接投资FDI。以上变量的数据均来源于各个城市历年的统计年鉴或统计公报。

由于监测站点设备维修和河流进入断流期等原因,导致水质监测数据存在时间上的缺失;同样的,由于城市统计年鉴中历年公布的数据项目有所不同,以及部分年份的城市统计年鉴未公布等原因,导致控制变量数据存在时间上的缺失。主要变量的描述性统计见表2。

Table 2. Descriptive statistics of variables

表2. 变量的描述性统计

4. 实证结果与分析

4.1. 平行趋势假定

采用DID方法的基本前提是平行趋势假定。即如果没有政策对处理组产生的冲击,处理组和控制组结果变量的变化趋势,不应随时间推移存在系统性差异。这种反事实的情形难以被观察,因此可以通过检测政策冲击前处理组和控制组是否满足共同趋势假定来判断。根据Beck (2010)等人的研究,本文将处理变量与标准回归中的一系列虚拟变量相乘,以考察政策运行前存在的趋势:

(2)

其中,Yit表示j年i市的河流污染物排放结果。Ai和Bt分别为城市和时间固定效应。“D’s”是RCP虚拟变量,

等于RCP启动前第j年i市的1,而

等于RCP采用后第j年i市的1。对于RCP启动年份,

等于零。因此,所有其他交互作用都是相对于作为基线的省略周期来表达的。如果处理组和对照组之间的结果趋势相同,则

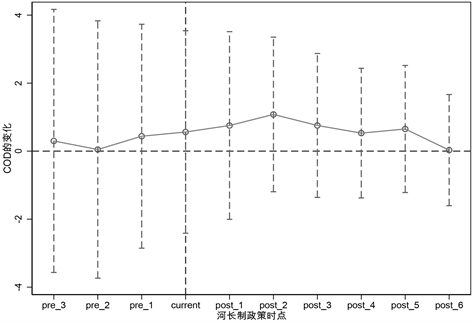

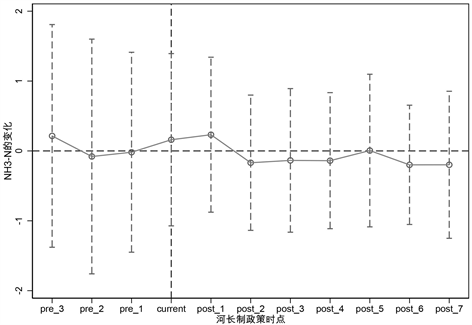

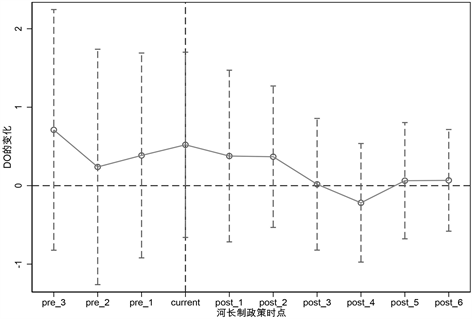

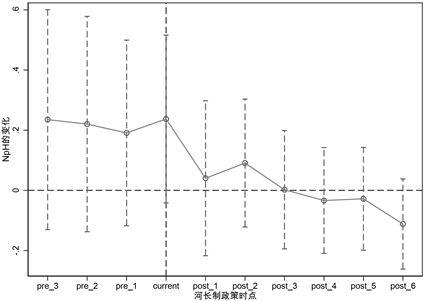

应不显著;即,两组在预处理期间的DID没有显著差异。以2011年为转折点,本文采用了RCP实施前4年和实施后7年的11年数据。图1绘制了RCP随时间的演变和95%置信区间,并针对城市级聚类进行了调整。虚线中间的每一个圆代表由方程回归得到的估计系数。从图中可看出,在河长制发挥效用前,交互项系数并不显著异于0,因此政策时点前处理组和控制组之间不存在显著差异,及满足平行趋势的假设。

4.2. 基准回归结果

在基准回归中,以各水污染指标为被解释变量,结果见表3。可以发现,河长制对河湖水的NpH值呈正向影响,即在10%的显著水平下增加了河湖水的酸碱性,NpH为pH值与7之差的绝对值,越小

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 1. Parallel trend test

图1. 平行趋势检验

表示水质趋于中性,水质越好,反之则水污染越严重。pH值是水中氢离子活度的负对数,pH值为7表示水是中性,大于7的水呈碱性,小于7的水呈酸性。清洁天然水的pH值为6.5~8.5,pH值异常,表示水体受到污染。当pH值超过6~9范围时,对污水的物理、化学和生物处理产生不利影响。尤其当PH值低于6的酸性废水,对污水处理构筑物即处理设备产生腐蚀作用,因此把PH值作为污水性质检测的重要指标。在低pH值(偏酸)下,铁离子和二硫化氢的浓度都会增高,而这些成份的毒性又和低pH值有协同作用,可能引发泛池。pH值越低,毒性越大,硫化物大多变成硫化氢而极具毒性。pH值过低,细菌和大多数藻类及浮游动物受到影响,硝化过程被抑制,光合作用减弱,水体物质循环强度下降。pH值高(偏碱)下,说明蛋白质腐败,氨离子增高,碱性增大,会抑制水中浮游生物的光合作用和腐败菌的分解,影响水中有机质的浓度,使鱼类生长繁殖受阻。当pH值越高,氨的比例越大,会增大氨的毒性,毒性越强。当pH值上下波动时,会影响水中胶体的带电状态,导致胶体对水中一些离子的吸附或释放,从而影响池水有效养分的含量和施无机肥的效果。pH值变得过高或过低时,都会抑制植物的光合作用和细菌的分解作用,都会使鱼类新陈代谢低落,血液对氧的亲和力下降(酸性),摄食量少,消化率低,生长受到抑制。从回归结果来看,河长制对化学需氧量COD呈负向影响,对溶解氧DO和氨氮NH3-N呈正向影响,但都未通过10%水平的显著性检验,表明河长制在长三角不同城市实施过程中尚未全面改善水污染状况。

pH值升高的主要原因:光合作用消耗水中游离二氧化碳(CO2)、水中的二氧化碳(CO2)逸散入空气中,使水体的pH值剧烈升高;另外,过多使用石灰也会引起pH值升高。可能是由于新水中已有一定数量的藻类,但水质还没有稳定,往往会偏高;蓝绿藻含量丰富的水体由于光合作用很强烈,到下午5点钟左右,pH值往往会升到9.5以上;受碱性物质污染的水体pH值偏高。pH值降低的主要原因:水生生物呼吸作用产生二氧化碳(CO2),底质酸性物质含量过高,施用化学肥料过多,池中雨水积累及有机物含量过高所引起,pH值下降是水质变坏,溶解氧低的表现。养殖时间较长的池水透明度高(因为藻类减少而透明度高),光合作用不强,pH值偏低,甚至中午还达不到7.50,受酸性物质污染的水体pH值也会偏低。一般养殖池塘水质偏酸的原因主要是由于水中有机质含量过高,缺氧分解引起溶氧不足,氧化过程受抑制,使鱼粪和多余饵料分解不充分。在水量不增加,而积存的各种有机酸类却逐渐增多的状况下,水体自成酸性而pH值较低。

Table 3. Benchmark regression results

表3. 基准回归结果

注:括号内为聚类到监测点层面的标准误差,*、**和***分别表示在10%、5%、1%的水平统计显著;回归均包括监测点固定效应和年份固定效应;控制变量包括人均GDP、平均降水量、气温、工业用电量、农用化肥施用量、畜禽养殖量、外商直接投资FDI。

pH值出现异常会带来危害,PH值过高会增大氨的毒性,同时给蓝绿藻水华产生提供了条件,PH值过高也可能腐蚀鱼类鳃部组织,引起大批死亡。pH值降低会使鱼类的呼吸机能降低,影响水中生物的正常生长。河长制的实施在一定程度上使得河湖水偏酸或碱性,说明目前该政策未能有效地改善长三角流域水污染的状况。这表明,地方政府在实施河长制政策时可能存在治标不治本的粉饰性治污行为。另外,由于各个城市运行河长制的时间不同,在政策效应的体现程度上有所差异,实施较早的城市可能政策效应较好,而实施时间较短的城市可能短时间没有达到保护水资源的预期效果,因为政策效果本身具有一定的滞后性。

5. 结论与启示

河长制政策的实施对减少水污染的作用效果引发了很多关注。本文运用DID方法,实证研究了长三角流域四种水质指标COD、DO、pH、NH3-N的变化,评估了河长制在地方实践过程中对水污染的治理效果。结果显示,在长三角各城市的实践过程中,河长制增加了河湖水的酸碱程度,表明其未有效改善水污染问题。并且河长制并未显著地降低水中的化学需氧量和氨氮,也并未有效提升水中的溶解氧。可能揭示了地方政府治标不治本的粉饰性治污行为,以及河长制的政策效果发挥具有一定的滞后性及各地具体水污染问题的特殊性。如上海、安徽宿州、安徽蚌埠等城市从2017年开始全面实施河长制,截至2018年仅仅只有两年的时间,而且长三角流域跨界河湖众多,水资源治理过程较为复杂,不同的地区治理效果也会存在差异性,水资源安全问题并不能立刻得到解决,而是要经过长时间的积累与建设,才能初见成效。鉴于此,我们不能简单地、机械地将河湖长制看成是一项“无用”政策,而是要全面地、科学地对河湖长制进行研判。

河湖长制是一项国家重大政策,是中国在新时代建设“美丽中国”的重要突破,是推动形成绿色发展模式,建设生态文明的重大创新。本文根据上述研究结论,提出以下政策建议:1) 积极完善河湖长制,丰富健全河湖水质考核指标。除了关注COD、NH3-N外,考虑提高对pH等水质指标的关注度,以便更加全面地获知水环境质量。2) 加强河湖长制的责任落实,完善考核监管机制。针对地方政府可能存在的粉饰性治污行为,可以更多地引入第三方监督机构和社会公众监督。完善河长制app等移动端应用,实时监督,及时反馈。3) 完善落实“一河一策”,有针对性地治水。针对各地水污染五天的特殊性,编纂制订具有针对性的治理方案,并在实施一段时间后对治理效果进行考核,并对治理方案进行调整。

河长制政策的长期有效机制的建立需要多方主体共同参与,正如习近平总书记在十九届中共中央政治局第二十九次集体学习时的讲话中提到,要提高生态环境治理体系和治理能力现代化水平,健全党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系,构建一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核的制度机制。要把应对性政策转变为战略性政策,就不能仅仅停留在事后问责层面,还要形成以河长制为引擎的长效管理体制,建立相应的常态化考评机制、标准化工作机制以及市场化运作机制等,通过这些保障机制将河长制所构建的制度体系有效运转起来,实现制度功能的最大化。

参考文献