1. 引言

习近平总书记指出,教育公平是最本源的公平,是社会公平的前提和基础 [1]。义务教育财政投入是促进基本公共教育服务均等化、实现教育公平进而推动社会公平的重要保证,同时也是提高民族地区收入分配、阻断民族地区贫困代际传递的治本之策 [2]。党的十八大以来,我国实施了脱贫攻坚战略,各级政府加大了对民族地区义务教育的财政投入,民族地区县域义务教育基本均衡目标已经实现。随着我国脱贫攻坚战略的圆满收官,凉山州已成功解决了绝对贫困问题,但由于受地理、自然和历史等因素制约,凉山州相对贫困问题仍较为突出,经济发展的韧性较为脆弱,内生性、可持续发展机制还未建立起来,用于保障各类民生工程的财政实力有限,义务教育财政投入还面临总量不足、增量不稳定、区域间和城乡间义务教育发展差距有待缩小等现实问题,优质均衡目标的实现任重而道远。因此,在后扶贫时代,精准、科学地对义务教育财政投入进行公平性评价,将有利于优化资金支出结构、支出规模和比例分配,进一步缩小区域间、城乡间差距,使义务教育发展成果更多更公平惠及全体人民,进而为地方经济社会发展提供强有力的人力资本支撑。

2. 义务教育财政投入的公平性内涵

义务教育财政投入公平主要包括横向公平和纵向公平 [3]。横向公平是指不同区域之间义务教育财政投入应该保持一致,如不同县市之间应该保持总体平衡,即无论教育资源好坏与否,财政投入都应该保持平衡。纵向公平指在某一区域内,城乡之间、不同人群之间能够享受到对等的教育资源配置。即城乡之间要坚持一体化发展原则,逐步缩小城乡差距。对不同人群既要坚持平等原则,又要坚持罗尔斯倡导的补偿原则,对弱势群体加大财政投入,以保证他们能够与其他学生一样的完成学业。从义务教育财政投入绩效的传导机制来看,只有从政策制度上保证资金的足够投入,在进入教育系统内部后作用于人财物各类资源载体,并通过科学有效的配置才能实现横向公平和纵向公平,进而保证起点公平、过程公平和结果公平 [4],使得学生无论民族、宗教、性别、经济状况等外在条件如何,都能够平等享有接受义务教育的权利。因此,从这一原则出发,义务教育财政投入公平性程度首先应该从财力资源配置公平性进行衡量。本文将选取生均经费为具体指标对义务教育财政投入公平性进行定量实证评价,以此来衡量凉山州地区之间和县域内城乡之间差异情况,即如果城乡、区域之间义务教育财政投入差异小,义务教育财政投入就越均衡越公平,反之则越不均衡不公平。

3. 义务教育财政投入公平性测度的主要方法

目前学术界关于义务教育财政投入公平性研究方法主要集中在单变量的离散分析法和多变量的相关分析法。单变量的离散分析法主要是通过数据的离散程度判断区域间和群体间投入的差距,如果差距较大,则表明义务教育财政投入越不公平;反之,则较为公平。多变量的相关分析法是指基于共变原理,通过生均义务教育经费投入与不同区域或人群某些变量方向的相关程度,如果相关程度越高,则表明越不公平;反之,则相对公平 [5]。本文根据研究需要主要选择了以下比较常用且适合本文研究对象的研究方法,全方位、多角度、深层次考察凉山州城乡之间、地区之间义务教育经费投入差距及变动情况,并以此分析凉山州义务教育财政投入的公平性。

一是相对比率。该方法能够相对直观反映各年份城市与农村两者在义务教育财政投入方面的差异,计算公式为:

。在该公式中,Yu指城镇义务教育财政投入指标,Yr指农村义务教育财政投入指标,R为相对比率。

二是偏离度。该方法主要反映农村与城镇两者在义务教育财政投入水平方面的偏离程度。如果偏离度越大,投入就越不公平;如果比值接近0,则证明投入越公平。其计算公式为:

。该公式中,Yu指城镇义务教育财政投入指标,Yr指农村义务教育财政投入指标,D为偏离度。

三是极差。该方法主要统计义务教育财政投入的变异量数,主要反映的是区域之间义务教育财政投入最大值与最小值之间的差距,即最大值减最小值后所得之数据。其计算公式为:

。其中,

是义务教育财政投入最大值,

为义务教育财政投入最小值,R为极差。

四是极差率。该方法一般跟极差结合使用,是指反映各地区义务教育财政投入最大值与最小值之比。当该比值等于1时,表示绝对公平;极差率越大,就越不公平。其计算公式为:

。其中

是投入最大值,

为投入最小值,I为极差率。

五是变异系数。该方法是概率分布离散程度的一个归一化量度,反映的是数据离散程度的绝对值,故又称“标准差率”,是指标准差与平均数的比值。当比值越小时,变异程度越小,义务教育财政投入就越公平。反之则教育财政投入公平水平较差。其计算公式为:

其中,Yi为凉山州某县市义务教育财政投入指标,

为凉山州各县市义务教育财政投入的平均值,N为凉山州各县市数量。

六是麦克伦指数。该方法反映样本数据中位于中位数以下观测值的公平程度,主要分析较为落后地区义务教育资源配置的公平程度。换言之,该方法主要是反映凉山州义务教育财政投入水平位于中位数以下的县市投入数值的总和除以这些观测值达到中位数时所得总和的比值,比值在0和1之间。比值越大证明越公平,反之则证明越不公平,其计算公式为:

其中,XMP是凉山州各县市中生均教育经费投入的中位数,Pi为第i个县(市)生均教育经费投入所占的权重,Xi为中位数50%以下地区中第i个县(市)生均教育经费投入数值。当投入水平处于中位数以下的县市个数n为偶数时,

;当n为奇数时,

。

七是泰尔指数。该方法又称泰尔熵标准,是泰尔(Theil, 1967)利用信息理论中的熵概念来计算个人之间或者地区间收入的不平等程度,它的最大优点在于可以衡量组内差距和组间差距对总差距的贡献。换言之,泰尔指数可以真实反映凉山州各县市之间以及各县市内部城乡之间义务教育财政投入的差异程度。如果计算数值较小,则说明越公平,反之则说明越不公平。其计算公式为:

其中,T为总体差异程度,T1为县域内城乡间差异程度,T2为凉山州各县市间差异程度;Ni为第i县义务教育阶段学生占全州义务教育阶段在校生的比例;Nr、Nu分别代表凉山州农村和城镇义务教育阶段在校学生占全州义务教育阶段在校学生总人数的比例;Yi为第i县义务教育阶段生均教育经费支出占全州总和的比例;Yr、Yu分别代表农村、城镇义务教育阶段生均教育经费之和占全州总和的比例。

八是基尼系数。该方法最早被用于衡量一国或地区收入差距的指数。后来,一些学者把该方法运用到教育学领域,试图运用该方法来衡量教育财政投入和资源配置的均衡程度,进而诊断出教育财政投入是否公平。基尼系数范围为[0, 1],最大值为1,最小值为0。如果基尼系数越靠近1,则表明教育资源配置不公平;如果系数靠近0,则表明教育资源配置相对公平。其计算公式为:

其中,Wi代表第i组学生人数占总学生人数的比重;Yi为第i组生均教育经费投入占总投入的比重;Vi是Yi从1到i的累计数

;n代表地区个数

,假定Wi、Pi分别代表第i组义务教育阶段生均教育经费投入份额、学生人数的频次

;Qi代表从1到i的累计收入比重。

4. 义务教育财政投入公平性的实证检验

4.1. 研究指标与数据选取

基于公平性的内涵分析,根据国内外关于义务教育财政投入公平性评价的研究方法,本文主要选取生均教育经费投入指标来测度区域间和城乡间投入的公平性。为了做到测度的精细化和准确性,使之更具有政策借鉴意义,本文具体选择凉山州各县市城镇普通小学、普通初中以及农村普通小学、普通中学的生均教育经费投入作为研究指标,通过上述实证研究方法科学测算出凉山州地区之间、城乡之间义务教育财政投入差异程度,以此判断其公平程度。

本文的数据来源为2010~2019年《四川省统计年鉴》《凉山州统计年鉴》《四川省教育经费执行情况统计表》《中国教育经费统计年鉴》等官方公布的统计资料。需要说明的,凉山州17个县市城乡生均教育经费投入数据官方没有统计,是根据上述提供资料计算而得。

4.2. 实证结果分析

4.2.1. 相对比率法和偏离系数法

本文首先运用相对比率法和偏离系数法对2010~2019年凉山州城镇与农村普通中学、普通小学生均教育经费投入之间差异度进行分析比较,以此来考察凉山州城乡之间义务教育财政投入公平性状况。详细计算结果见表1。

Table 1. Difference comparison of educational expenditure per student between urban and rural areas

表1. 城乡生均教育经费投入差异比较

资料来源:根据2010~2019年《四川省统计年鉴》《四川省教育经费执行情况统计表》计算整理而成。

从上表中可以看出,2010~2019年间,凉山州义务教育城乡生均教育经费投入差距明显,且普通初中城乡生均教育经费投入差距普遍高于普通小学,就相对比率和偏离度而言,前者比后者均高0.24。从小学来看,相对比率最低的是2010年的0.97,最高的是2014年的1.12,城镇投入高于农村,且近年来指标不断反复并有进一步扩大的趋势。从初中来看,相对比率最低是2010年的1.06,最高为2012年的1.66,到2019年为1.20,整体呈现出下降趋势,但差距仍然很大,城镇投入远远高于农村。从偏离度来看,10年间普通小学和普通初中分别为0.05和0.29,小学差距最大为2012年0.16,最小是2015年基本持平;初中最大为2012年的0.66,最小为2010的0.06,从而真实反映了凉山州城乡义务教育生均教育经费投入还存在一定差距,在后扶贫时代,必须加大措施缩小城乡差距,实现城乡均衡化、一体化发展。

4.2.2. 极差、极差率、变异系数和麦克伦指数法

为了进一步考察教育财政投入公平程度,本文还将运用极差、极差率、变异系数和麦克伦指数方法对2010~2019年间凉山州管辖的17个县市普通初中和普通小学生均教育经费投入进行对比分析,计算结果见表2。

从下表中可以看出,2010~2019年期间,凉山州各县市之间义务教育经费投入差距逐渐扩大,从2018年开始,差距有所下降,但仍处于高位。整体而言,普通小学差距比普通初中要大。首先,从极差来看,2010年普通小学、普通初中生均教育经费差距分别为2785.69元、1987.96元,到2011年开始差距不断扩大,相比2010年而言,差距分别扩大了7886.14元、5087.87元,增幅达238.09%、255.93%。2011年义务教育财政投入规模急剧上升,这源于第一轮《四川民族地区教育十年行动计划》的实施,各级政府加大了对凉山州义务教育财政投入力度。到2018年,凉山州各县市之间普通小学和普通初中生均教育经费投入差距有所下降,这源于四川省政府对凉山州教育脱贫攻坚挂牌督战,加大了对深度贫困地区的义务教育财政投入助推县域义务教育基本均衡目标的实现,但下降趋势较为缓慢,到2019年差距分别为30510.92元和20493.22元,可见各县市之间义务生均教育经费投入差距很大。从极差率来看,2010~2019年,极差率大多都在4倍以上,普通小学和普通中学极差率最高都出现在2018年,分别为5.2倍和5.83倍;最低时候出现在2010年,分别为2.02倍、2.11倍。

Table 2. Difference comparison of educational expenditure per student

表2. 生均教育经费投入差异比较

资料来源:根据2010~2019年《四川省统计年鉴》《四川省教育经费执行情况统计表》计算整理而成。

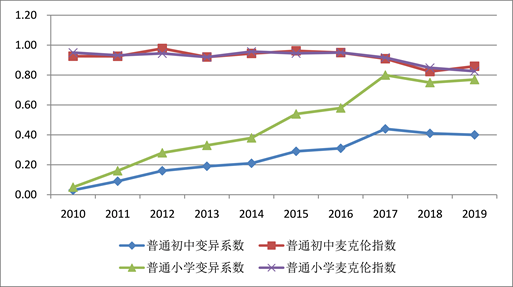

凉山州2010~2019年间各县市生均义务教育经费投入的变异系数和麦克伦指数可以通过图1清晰展示出来。从变异系数变化来看,凉山州各县市普通初中和普通小学都在不断扩大,分别从2010年的0.03、0.05扩大至2019年的0.40、0.77。从变动情况来看,普通小学和普通初中变异系数从2010~2017年都处于上升趋势,2018年开始有所缩小,但幅度不大,仍处于较高位置,地区之间公平性还有待加强。从麦克伦指数变化情况来看,凉山州各县市普通小学和普通初中都相对平稳,都处在0.8~0.9之间。2010~2017年都维持在0.9以上,2018~2019年有所下降,都在0.8左右。这表明凉山州处于中位数50%以上各县市生均教育经费分配和投入相对公平,但要警惕的是,2018年后有下降趋势,需要进一步巩固和提升。

综述上述四个指标来看,2010~2019年年间,凉山州各县市义务教育财政投入无论是从区域间还是城乡间差距都较明显,投入公平性还有较大提升空间。因此,在后扶贫时代,一是要继续加大财政投入,巩固教育扶贫成果,同时要在区域之间、城乡之间优化教育资源配置,推动凉山州义务教育优质均衡发展和一体化发展。

Figure 1. Coefficient of variation and McClellan index of investment in compulsory education per student

图1. 生均义务教育经费投入变异系数和麦克伦指数

4.2.3. 泰尔指数法

为了更加清晰准确考察凉山州义务教育农村之间、城镇之间、城乡之间和各县市之间义务教育财政投入的不公平性现状,本文还采用国际通用的泰尔指数方法对凉山州2010~2019年农村和城镇普通小学、普通初中的生均教育经费投入进行计算和分解,以便清楚地展示凉山州城乡之间和区域之间的投入不公平现状,其中,组间差异显示的是城乡差异,组内差异显示的凉山州各县市之间的差异。详细计算结果见表3和表4。

Table 3. Theil index of investment in compulsory education per student

表3. 生均义务教育经费投入泰尔指数

资料来源:根据2010~2019年《四川教育统计年鉴》《四川统计年鉴》《凉山州统计年鉴》计算整理而成。

从表3可以看出,2010~2019年间,凉山州农村义务教育生均教育经费投入差异远远高于城镇,城镇义务教育财政投入公平性优于农村。凉山州地区之间教育财政投入差异远高于城乡之间比例,说明城乡之间财政投入相对公平,凉山州各县市区域间财政投入悬殊,呈现出显著不平等的特征。具体来看,从凉山州农村内部和城镇内部义务教育生均教育经费投入来看,从2010~2019年间,农村内部和城镇内部泰尔指数均值为0.45和0.15,两者都呈现出逐年增大的趋势,2017年达到峰值,2018年开始下降,到2019年,分别增长11.96倍和1.24倍,证明农村内部校际之间差距比城镇之间要大,财政投入相对不公平。从凉山州城乡之间和各县市区域之间义务教育财政投入来看,从2010~2019年间,农村和城镇泰尔指数均值为0.01和0.26,城乡间和地区间也存在逐年扩大趋势,到2019年,分别比2010年增长35.7倍和3.3倍,区域之间扩大速度相对较慢,但需要注意的是凉山州城乡之间义务教育财政投入尽管远比地区之间小,但扩大速度较快,需要出台相关政策,多措并举进行有效遏制。

Table 4. Contribution rate of urban-rural differences and differences between counties and cities to overall differences (Unit: %)

表4. 城乡差异及各县市差异对总体差异的贡献率(单位:%)

资料来源:根据2010~2019年《四川教育统计年鉴》《四川统计年鉴》《凉山州统计年鉴》计算整理而成。

从表4的测度结果来看,凉山州城乡差异和地区差异对总体差异的贡献率表现迥异。总体来看,农村和城镇相比较而言,2010~2019年间,除了2010年和2012年农村比城镇低,其余年份都是农村对总体差异贡献率远超于城镇,均值分别为62.84%和和37.16%,前者是后者的1.69倍,但需要注意的是,从变动趋势来看,需要警惕的是城镇差异有扩大的趋势。从组内(地区之间)和组间(城乡之间)差异来看,2010~2019年,地区差异对总体差异贡献率远远超过城乡之间,均值分别为97.13%和2.87%,前者是后者的33.8倍,可见凉山州各县域之间义务均衡化水平差距很大,需要加大政策调整力度和资金投入力度,进一步缩小县域之间义务教育发展差距。

4.2.4. 基尼系数法

通过上述分析可以看出,凉山州各县市城乡之间、地区之间义务教育发展不均衡,尤其是地区之间是引起不平衡差异的主要原因。为了进一步考察地区之间不平衡发展现状,本文还引进了基尼系数法进行详细分析。基尼系数最早被用作衡量一个国家或地区居民收入差距、判断收入公平性与否的常用工具。基尼系数数值范围为0到1之间。如果基尼系数接近最大值1,证明收入分配越不公平;如果数值接近0,则证明收入分配较为公平。按照国际惯例,一般来说,如果基尼系数低于0.2,则被认为绝对公平;介于0.2至0.3之间被认为比较公平;介于0.3至0.4被相对合理;介于0.4~0.5则表示收入差距较大;当基尼系数高于0.5及以上时,则表示收入悬殊,贫富差距大。后来,该方法也逐步被许多学者引用到教育学领域,主要用以衡量地区间教育资源配置均衡和差异现状。因此,本文利用2010~2019年凉山州17个县市生均教育经费支出和各县市义务阶段在校学生人数,分别计算出历年普通初中、普通小学农村和城镇生均教育经费支出的基尼系数,以此反映凉山州各县市之间义务教育财政投入的均衡现状和公平程度。详细结果见表5。

Table 5. Gini coefficient of education expenditure per student

表5. 生均教育经费支出基尼系数

资料来源:根据2010~2019年《四川教育统计年鉴》《四川统计年鉴》《凉山州统计年鉴》计算整理而成。

从上表可以看出,2010~2019年,无论是农村还是城镇的普通小学和普通初中,基尼系数大多维持0.2~0.3之间,证明各县市农村内部和城镇内部比较均衡,投入也相对公平。但需要注意的是,普通小学和普通初中的基尼系数在波动中有上升趋势,普通小学农村和初中2010年分别为0.1243和0.1063,到2019年分别上升到0.2131和0.2008,分别上涨了1.72倍和1.89倍。普通初中农村和城镇基尼系数也分别上涨了1.79倍和1.39倍。需要指出的是,2015年,普通小学和普通初中基尼系数出现了显著下降,这主要源于四川省实施了《大小凉山教育振兴行动计划(2014-2018)》,加大了义务教育财政投入和政策支持,减缓了凉山州义务教育不公平性的扩大趋势。同时,从测度结果来看,农村初中和小学的基尼系数指标均高于城镇,证明凉山州义务教育城乡财政投入还不均衡,农村更处于劣势,这跟前面得出的结论相吻合。此外,对比普通初中和普通小学来看,农村普通初中基尼系数高于农村普通小学,证明农村普通初中的财政投入更不均衡,而城镇普通小学的基尼系数高于城镇普通初中,证明城镇普通小学的财政投入更不平衡。整体而言,普通小学财政投入比普通初中财政投入相比更加公平。

5. 结语

综合上述实证评价结果来看,凉山州各县市农村内部、城镇内部、城乡之间、地区之间义务教育财政投入还不够均衡,尤其是地区之间和城乡之间不均衡成为义务教育投入公平性的最大障碍。因此,在后扶贫时代,各级政府在加大对凉山州义务教育总量投入的同时,要科学测算投入规模,优化调整资金投入方向,以财政投入公平助推义务教育优质均衡发展,为进一步巩固教育扶贫成果、实现民族地区基本公共服务教育均等化提供充足的资金保障。

基金项目

四川省高等学校人文社会科学重点研究基地-农村社区治理研究中心项目“新时代农村基层党组织引领乡村治理能力提升研究”(SQZL2020B08)。