1. 引言

早期的工作动机理论认为,员工感知到的结果宜人性会影响他们的工作态度和行为(Adams, 1963)。Thibaut和Walker (1975)在研究程序公正时发现,程序的公正性也会影响人们的态度和行为。因此,当某个决策的程序公正且带来的结果有利时,员工会倾向于支持该决策、决策的制定者以及该组织本身(Lind, 1989)。随后研究进一步发现,程序公正和结果宜人性之间的交互作用也会影响员工对组织的支持和对决策的接受性(Colquitt et al., 2005)。Brockner和Wiesenfeld (1996)通过回顾40多个独立研究发现公正的程序会显著减少不利结果对于个体反应的负面影响。当结果的不利程度越高,程序公正带来的影响越显著;而当结果的有利程度高时,程序公正带来的影响很小或没有影响(低低交互模式),这就是著名的“程序公正的补偿性效应”(Kwong & Leung, 2002)。虽然很多研究表明该交互模式非常稳定,但是也有一些研究并未发现这种交互作用的存在(Niesiobdzka & Koodziej, 2020),甚至有研究发现,在某些条件下,程序公正和结果宜人性之间的交互模式会出现与之前结论不一致的情况(Lin et al., 2009),即高程序公正和高结果宜人性会给人们带来显著的积极影响(高高交互模式)。因此非常有必要进一步探明程序公正和结果宜人性之间在何种条件下会出现高高交互模式,何种条件下又会出现低低交互模式。

后来的一些研究发现,程序公正和结果宜人性之间的这种交互模式会被一些特定变量所调节,例如结果公平性(Brockner et al., 2000)、权威和下级之间关系的重要性(Kwong & Leung, 2002)和对自己在组织中地位的不确定感(Niesiobdzka & Koodziej, 2020)。综上有关调节变量的探讨,少有人关注权威信任的影响。本文基于公平启发理论,在公共政策领域探究权威认知信任和情感信任对程序公正和结果宜人性交互作用的调节机制。

2. 理论与假设

信任是一种复杂的心理状态,Rousseau等(1998)通过对多学科信任文献的回顾,将信任定义为:基于对他人意愿或行为的积极预期而使自己处于不设防的易受害境地(vulnerability)的心理状态。后来研究者通过荟萃分析将信任分为认知信任和情感信任(Dirks & Ferrin, 2002)。认知信任指人们对他人过往经历、才能、和可靠性的积极预期(McAllister, 1995);相比之下,情感信任源于个体在情感方面与他人的联系,指个人期望他人对自己表达关心和关注的程度(Schaubroeck et al., 2011)。信任的对象常见于亲属、有权利和地位的他人(张恩涛,王硕,2020)、社交媒体(姚琦等,2020)等。对权威的信任多来自具有等级之分的群体中,如家庭、工作机构、国家机关等(张婍,王二平,2010)。本文的研究目的是探究权威信任如何对政策可接受性产生作用,所以本文研究的信任对象定为政府机构。前人研究表明,民众对一项政策的态度和行为源自他们对基层具体政府机构的信任,而不是对宽泛的“政府”或“政府官员”的信任(吴玄娜,2016;Science et al., 2002)。因此,本文中权威信任的工作定义为:基于对基层政府意愿或行为的积极预期而使自己处于不设防易受害境地(vulnerability)的心理状态。对权威的认知信任(以下简称为认知信任) 指:民众相信基层政府有足够水平、负责任且值得依赖的程度;对权威的情感信任(以下简称为情感信任) 指:民众相信基层政府在做决策时会以人民群众的利益为基点,并且相信政府会为他们带来福利的程度 (吴玄娜,2016)。在本研究中,我们基于公平启发理论,假设程序公正和结果宜人性对公共政策可接受性的交互作用模式会受到认知信任和情感信任的调节。

公平启发理论认为,人们越信任权威,就越希望权威做出决定的程序是公正的,是对他们有利的。当员工决定是否奉献于一个组织前,为了避免与权威人物交往时被剥削,人们会先搜集关于权威人物是否可信任的信息,这样做不仅要消耗大量认知资源,而且信任信息并不总是可以得到,因而人们为了确定权威可信与否,会寻找和使用与公正有关的初步信息作为启发物(Bianchi et al., 2015; Qin et al., 2015)。个体的公正或信任判断一旦形成,就会快速进入使用阶段,启发人们对随后发生的事件的解释和反应。也就是说,如果权威的公正对待个体,那么个体就会倾向于信任权威,结果宜人性对人们的行为和态度的影响就会降低(Lind, 2001),即出现了“程序公正的补偿性效应”现象(Kwong & Leung, 2002)。如果个体受到了不公正对待,人们会不信任权威,并很容易将把自己和权威间的关系定义为利益型关系,由此人们会非常看重实际出现的结果,并且更易被结果有利度所影响(Brockner & Wiesenfeld, 1996)。根据Lind (2001)的理论,公正判断具有一定的稳定性,一旦形成,便会维持一段时间,即使现有事件和人们的期望有些许偏差也会保持这种稳定性。当个体信任权威时,他们会希望程序公正且结果有利,若现实是程序公正但权威所做的决策不利于个体,此时事实和个体的预期反差并不强烈,因此人们会维持自己的信任判断,做出积极的反应,不利结果的消极影响会得以减缓;当个体不信任权威时,若现实出现不公平的程序或不利的结果,此时事实和个体预期一致,人们会继续保持消极的判断,表现出消极的态度。只有当现有的事件与个体的期望反差很大时,人们才会重新返回到公正或信任的判断阶段,并根据现实做出反应。如当个体非常信任权威但是却遭遇不公正的程序和不利的结果时,期望与现实反差强烈,此时人们会重新进行信任判断,由此会特别看重不公正的程序和不利的结果,最终产生更加消极的反应;当个体不信任权威,但现实是程序公正且结果有利时,期望和现实反差强烈,由于个体对决策的接受度很大程度上受到结果好感度所影响(Niesiobdzka & Koodziej, 2020),人们会重新进入信任判断阶段,并表现出更加积极的态度。

据此,本研究提出以下研究假设:

H1:对于政策可接受性,认知信任、程序公正和结果宜人性之间存在显著的三阶交互作用。

H1a:在认知信任高的情况下,程序公正可以缓解不利结果带来的消极影响(低低交互模式)。

H1b:在认知信任低的情况下,程序公正可以增强有利结果带来的积极影响(高高交互模式)。

H2:对于政策可接受性,情感信任、程序公正和结果宜人性之间存在显著的三阶交互作用。

H2a:在情感信任高的情况下,程序公正可以缓解不利结果带来的消极影响(低低交互模式)。

H2b:在情感信任低的情况下,程序公正可以增强有利结果带来的积极影响(高高交互模式)。

3. 研究1:问卷研究

研究1的背景是中国北京的地铁票价政策,为了减轻交通压力,政府决定提高价格。我们探讨了公民对这项政策的接受性是如何受到他们对北京市政府的认知信任(情感信任)、程序公正和结果宜人性的影响。

3.1. 被试与研究设计

在北京市的几处公共场所随机分发问卷,共有611名参与者成功参与了调查,其中男性占19.5%,女性占80.5%。年龄在20岁至30岁之间的参与者占77.2%,低于20岁的12.6%,高于30岁的10.2%。参与者均被要求填写一份调查表。

3.2. 测量工具

认知信任和情感信任的测量采用McAllister (1995)的量表,分别包括四道题。例题如“您相信市政府具备足够的管理能力”(认知信任)和“您相信市政府会充分考虑民众的利益”(情感信任)。α分别为0.86、0.85。

程序公正、结果宜人性和公共政策接受性均采用Leung等人(2007)的量表,分别包括三道题,例题如“您认为本次政策的制定过程是公正的”(程序公正)、“您认为本次政策给像您一样的民众带来了好处” (结果宜人性)和“您是支持本政策的”(公共政策接受性)。α分别为0.72、0.87、0.87。

以上均采用6点量表,其中1为完全不同意,6为完全同意。

3.3. 描述性统计及相关分析

各个变量的描述性统计如表1所示。

Table 1. Descriptive statistics and correlation of variables (Study 1)

表1. 各变量描述性统计及相关(研究1)

注:N = 611,**p < 0.01。

3.4. 验证性因素分析

使用AMOS 17.0对测量模型进行验证性因子分析(CFA)。结果显示,假设的五因子模型的拟合指标 (χ2 = 453.05; χ2/df = 4.32; RMSEA = 0.06; IFI = 0.95; CFI = 0.95)明显优于将认知信任和情感信任进行合并后的四因子模型(χ2 = 540.13; χ2/df = 14.21; RMSEA = 0.20; IFI = 0.84; CFI = 0.84),说明构念之间区分效度良好;优于单因子模型(χ2 = 1685.77; χ2/df = 14.17; RMSEA = 0.15; IFI = 0.77; CFI = 0.77),说明无重大共同方法偏差。

3.5. 假设检验

以公共政策接受性为结果变量,使用分层回归的方法检验假设。回归模型第一层放入控制变量年龄和性别。第二层放入4个预测变量,第三层放入6个双向交互作用项,第四层放入4个三向交互作用项。结果表明,除了认知信任(β = 0.04, t (603) = 0.85, p > 0.1)之外,情感信任(β = 0.10, t (603) = 1.96, p < 0.05),程序公正(β = 0.36, t (603) = 10.27, p < 0.001)和结果宜人性(β = 0.41, t (603) = 11.68, p < 0.001)主效应均显著。同时,认知信任 × 程序公正 × 结果宜人性三阶交互作用边缘显著(β = 0.12, t (593) = 1.98, p = 0.066),假设1基本得到支持。但并未发现情感信任、程序公正和结果宜人性之间的三阶交互作用,假设2a、2b和2c没有得到支持。

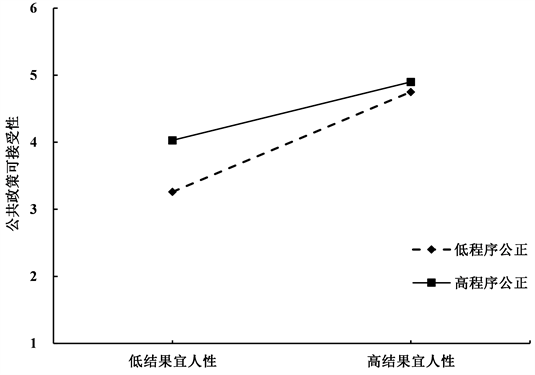

为进一步解释认知信任、程序公正和结果宜人性之间的边缘显著三阶交互作用,我们进行了简单斜率分析。分别评估当认知信任高(M + 1SD)和低时(M − 1SD)时,程序公正和结果宜人性对公共政策可接受性的影响。在高认知信任条件下,程序公正减轻了不利结果的负面影响,当程序公正和结果宜人性都低时,政策接受度最低(见图1)。具体而言,当认知信任度高且结果宜人性低时,程序公正的简单斜率显著,(β = 0.66, t (15) = 5.09, p < 0.001);当认知信任度高而程序公正低时,结果宜人性的简单斜率显著(β = 0.40, t (93) = 4.31, p < 0.001);当认知信任度高而程序公正高时,结果宜人性的简单斜率显著(β = 0.39, t (93) = 4.84, p < 0.001)假设1a得到支持。而在低认知信任条件下,程序公正和结果宜人性的交互作用不显著(β = −0.13, t (71) = −0.51, p > 0.1),没有出现高高交互模式。

3.6. 讨论

本研究发现,当认知信任度高时,程序公正可以显著削弱不利结果的消极影响(低–低交互模式)。而当认知信任度较低时,我们并没有发现高–高交互模式。这可能与地铁票价上涨的政策背景有关,同时问卷研究也难以保证内部效度。为了弥补这些不足,我们在研究2中采用实验的方法来继续验证我们的假设。

Figure 1. The impact of procedural justice and outcome favorability on the acceptance of public policy under high cognitive trust

图1. 高认知信任下,程序公正和结果宜人性对公共政策可接受性的影响

4. 研究2实验研究

4.1. 实验设计

采用Scenario实验范式,进行2 (认知信任:高vs低) × 2 (情感信任:高vs低) × 2 (程序公正:高vs低) × 2 (结果宜人性:高vs低)被试间实验设计。

4.2. 实验程序

4.2.1. 情境阅读

通过自愿报名的方式招募334名大学生被试,被试被随机分配到16种实验情境中,每组19~23人。其中,男生占48.80%,96.30%的被试年龄在18~24岁之间。在招募被试和实验进行过程中,被试均被告知这是一项社会感知实验。

实验开始之前,被试被告知要参加一项社会感知的纸笔实验,请被试仔细阅读情景材料并充分融入其中。材料如下:

您在大学毕业后就一直在C城市工作,已经工作三年,但至今还未解决户口问题。没有户口,您享受不到很多福利,办理各种事务也处处受限。能拿到C城市的户口是您梦寐以求的事情。最近,为了适应市场经济发展,促进人才引进,C城市准备进行户籍制度改革。

阅读完情境之后,被试需要填答一份情景后测验,以测量其是否充分融入情境。全部答对情景后测验的被试即为有效被试。

4.2.2. 变量操纵

接着,请被试阅读有关变量操纵的材料。

阅读完情境并完成情境卷入度测验后,被试会阅读有关认知信任和情感信任的材料,认知信任和情感信任材料顺序随机出现。

1) 认知信任操纵

高(低)认知信任组,将阅读到以下材料:

C政府的工作能力很强(差),城市管理工作令居民(不)满意。C市居民认为政府(不)具有足够的管理能力。

2) 情感信任操纵

高(低)情感信任组,将阅读到以下材料:

C政府很(不)关心居民的生活质量,(不)能充分考虑每一个居民的利益。C市的居民认为政府不会(会)利用居民谋取私利,(不)相信政府会考虑每一个居民的利益。

3) 程序公正的操纵

采用“无偏性原则”操纵程序公正。高(低)程序公正组,将阅读到以下材料:

C政府在制定户口政策的过程中(没有)存在偏见,(不)能够遵循统一的标准和规范。

4) 结果宜人性的操纵

高(低)结果宜人性组,将阅读到以下材料:

最终,政府出台了新的“户籍政策”:在本市工作满两(八)年,才可以获得C城市户口。按照此政策,您和像您一样的民众最终(没有)获得梦寐以求的C城市户口。

最后,被试要填写实验后问卷(包括操纵检验、因变量政策可接受性及被试基本信息)。

4.2.3. 变量测量

认知信任和情感信任的测量采用了McAllister (1995)的方法。分别包括两个测项,如:“作为C市居民,您相信C市政府具备足够的工作能力”(认知信任)和“作为C市居民,您相信C市政府会充分考虑每一个居民的利益”(情感信任)。

程序公正和结果宜人性的测量采用了Leung等人(2007)的方法,分别包括两个测项,如:“作为C市的居民,您认为C市政府对户籍改革制度的制定过程是公正的”(程序公正);“作为C市的居民,您认为改革后的户籍政策对像您一样的民众有利”(结果宜人性)。

公共政策可接受性的测量采用Leung等人(2007)的方法,包括3个测项,如:“作为C市的居民,您认为改革后的户籍政策是可接受的”。α为0.94。

以上均采用7点量表,其中1为完全不同意,7为完全同意。

4.3. 结果

4.3.1. 数据筛查

对情境理解测验和实验后问卷进行简单分析发现:全部被试正确理解情境内容。同时,被试的态度反应结果中未发现缺失值。因此,在分析前没有进行数据删除。

4.3.2. 操纵检验

利用ANOVA进行操纵检验,发现本实验对各变量的操纵是有效的。高认知信任组相对低认知信任组的被试具有更高水平的认知信任(Ms = 5.30 vs. 2.51, F (1, 332) = 717.24, p < 0.001, η2 = 0.68);高情感信任组相对低情感信任组的被试具有更高水平的情感信任(Ms = 5.15 vs. 2.68, F (1, 332) = 525.91, p < 0.001, η2 = 0.61);高程序公正组相对低程序公正组的被试感知到更高的程序公正(Ms = 4.93 vs. 2.46, F (1, 332) =497.27, p < 0.001, η2 = 0.60);高结果宜人性组的被试相对低结果宜人性组的被试对结果更满意(Ms = 5.44 vs. 2.34, F (1, 332) = 1007.74, p < 0.001, η2 = 0.75)。

4.3.3. 假设检验

对公共政策可接受性进行2 (认知信任:高vs低) × 2 (情感信任:高vs低) × 2 (程序公正:高vs低) × 2 (结果宜人性:高vs低)方差分析(ANOVA)检验,结果发现认知信任,F (1, 318) = 31.46, p < 0.001,η2 = 0.09、情感信任,F (1, 318) = 12.70,p < 0.001,η2 = 0.04、程序公正,F (1, 318) = 31.29,p < 0.001,η2 = 0.09和结果宜人性,F (1, 318) = 1114.40,p < 0.001,η2 = 0.78都有显著的主效应。

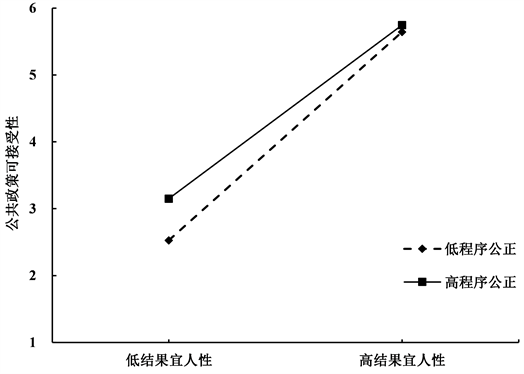

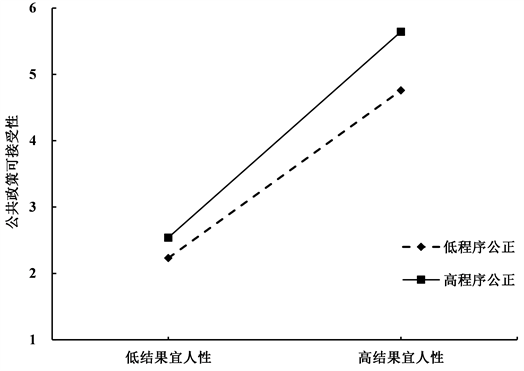

为了验证我们的假设,更重要的是要检验两个三阶交互作用。结果显示认知信任、程序公正和结果宜人性之间存在着显著的三阶交互作用,F (2, 318) = 10.11,p < 0.01,η2 = 0.03, 假设1得到验证。然而,未发现情感信任、程序公正和结果宜人性之间存在着显著的三阶交互作用(F < 1),假设2,2a,2b没有得到验证。为了更好的分析三阶交互作用的本质,我们进行了简单效应分析。当人们对政府的认知信任感较高时,高程序公正削弱了不利结果的消极影响。当程序公正和结果宜人性都低时,公共政策可接受性最低(如图2所示)。具体来说,当程序公正和结果宜人性都低时的公共政策可接受性(M = 2.53, SD = 0.60)低于高程序公正和低结果宜人性时的公共政策可接受性(M = 3.15, SD = 1.03; t = 3.33, p < 0.01),同时也低于低程序公正和高结果宜人性时的公共政策可接受性(M = 5.64, SD = 0.94; t = 18.08, p < 0.001)。假设1a得到验证;当人们对政府的认知信任感较低时,高程序公正可以增强有利结果带来的积极影响(如图3所示)。具体来说,当程序公正和结果宜人性都高时的公共政策可接受性(M = 5.64, SD = 0.66)高于高结果宜人性和低程序公正时的公共政策可接受性(M = 4.76, SD = 0.94; t = 5.00, p < 0.001),同时也高于低结果宜人性和高程序公正时的公共政策可接受性(M = 2.54, SD = 0.65; t = 21.64, p < 0.001)。假设1b得到验证。

4.4. 讨论

本研究基本成功验证了认知信任对于程序公正和结果宜人性交互机制的调节作用,认知信任高时,程序公正削弱了不利结果的消极影响;认知信任低时,程序公正增强了有利结果的积极影响。假设1、1a、1b均得到验证。而研究2和研究1一样并未发现情感信任的调节作用,这值得进一步的探讨。

Figure 2. The impact of procedural justice and outcome favorability on the acceptance of public policy under high cognitive trust

图2. 高认知信任下,程序公正和结果宜人性对公共政策可接受性的影响

Figure 3. The impact of procedural justice and outcome favorability on the acceptance of public policy under low cognitive trust

图3. 低认知信任下,程序公正和结果宜人性对公共政策可接受性的影响

5. 总讨论

为了保证研究结果的可靠性,我们使用了问卷研究(研究1)和实验设计(研究2)两种方式来检验我们的假设。研究1和研究2发现了类似的结果,两项研究均发现了认知信任、程序公正和结果宜人性之间的三阶交互作用。当个体对权威的认知信任水平高时,程序公正和结果宜人性的交互作用显著,程序公正可以缓解不利结果带来的消极影响,这正是我们所说的程序公正的补偿效应(Kwong & Leung, 2002)。而当个体对权威的认知信任水平较低时,程序公正–结果宜人性交互作用表现出不同的形式。在研究2中我们同时发现了程序公正和结果宜人性的高高交互模式和低低交互模式,当认知信任水平低时,程序公正增强了有利结果的积极影响,当认知信任水平高时,程序公正削弱了不利结果的消极影响。然而,在研究1中,我们并没有发现高高交互模式,这可能与在地铁票价上涨的政策背景有关。一般来说,地铁票价上涨是负面的,不太可能会给公众带来有利的结果,因此研究1中的结果有利性水平相对较低,这可能是未发现高高交互模式的原因。

而研究结果没有发现情感信任、程序公正和结果宜人性之间的三阶交互作用。回顾过去的研究不难发现,有关情感和认知关系的研究均强调了情感是在认知的基础上发展起来的(Rempel et al., 1985),相对于情感信任而言,认知信任被认为是较肤浅的或是不特别的(Johnson-George & Swap, 1982)。情感信任基于个体对他人行为背后动机的归因,而归因动机被认为是永久的,一旦形成,很难自动消失(McAllister, 1995)。并且,Rempel等(1985)发现,当个体的情感信任在认知信任的基础上形成起来后,它就会保持稳定,即使是在现实和期望出现巨大反差时,也不容易发生改变。从这个角度来说,当个体的情感信任比较高时,个体的态度不太容易发生改变,即不管程序是否公正,结果是否有利,个体始终都会认为组织是为他考虑的,是真正关心他的利益的(De Cremer & Tyler, 2007)。具体来说,当个体的情感信任水平高,但程序公正水平和结果宜人性的水平都低时,虽然此时与个体的期望相差很大,但是由于情感信任的稳定性,个体会认为这种现象只是暂时的,或者是由于组织出于某种不得已的苦衷才会发生,因此个体的态度不会发生明显的变化。正如(McAllister, 1995)所认为,虽然认知信任和情感信任是相关的,但是信任的每一维度都有着它独特的功能,因而它们的影响模式可能也是不同的。

虽然有关程序公正和结果宜人性交互作用的边界条件的研究已经开展了很长一段时间,但目前少有研究关注权威信任的影响。因此本文主要有以下两个方面的理论贡献:第一,研究证实了认知信任是影响程序公正和结果宜人性的交互作用的一个边界条件;第二,研究证实了认知信任和情感信任的确存在差异,就它们对程序公正和结果宜人性交互作用的影响模式而言是不同的,为以后认知信任和情感信任的深入研究奠定了理论基础和提供了必要性。

除了这两方面的理论意义,本研究也有以下现实意义:第一,过去有关程序公正和结果宜人性对行为结果影响的研究大多聚焦在组织领域(Bouazzaoui et al., 2020),而心理学研究还应关注和解决社会水平的问题(高记,马红宇,2010),这样才可以在社会生活中发挥更大的作用。本研究在探索解决社会水平问题即有关公共政策的可接受性方面进行了初步尝试。第二,事实上,民众对公共政策的接受程度很大程度上与社会稳定相挂钩(Best et al., 2021)。以往研究认为只要保证程序公正就可提高民众对政策的接受性 (Hagan & Hans, 2017)。而本研究证明,在提高政策可接受性方面,程序公正固然重要,民众对政府的认知信任同样重要。如果民众相信政府的能力,即对政府的认知信任水平高,相信政府公正和可靠,那么即使某一政策的结果对于他们而言是不利的,程序公正也会缓解它的消极影响,进而提高民众对此政策的接受性,保障社会和谐。因此政府不仅要保证程序的公正性,也要在一定程度上提高民众对其的认知信任。

本研究运用实证的研究方法从程序公正的视角探讨了如何提高民众对公共政策的接受水平,此类研究在国内并不多见,但是也存在一些不足。首先,本研究通过无偏性原则来操纵程序公正,未来可以考虑通过其它的程序公正原则操纵程序公正。其次,本研究采用了不同的研究方法,但其受制于横断面研究,未来应加入更多的追踪研究。

基金项目

本研究获得北京市社科基金项目(No. 17GLC067)的资助。

NOTES

*通讯作者。