1. 引言

胜利东部油区浊积岩的探明储量高达6.31 × 108 t,占总探明储量的12%,采出程度只有12.8%,是胜利东部油区可持续发展的重要阵地之一。相较于河流–三角洲沉积体系,浊积岩整体表现出块状沉积的特征,砂体纵向的韵律性相对较差,不同微相之间测井响应特征的差异性较小,加剧了浊积岩沉积微相识别的难度 [1] [2]。横向上沉积微相的变化较快,导致同一砂体表现为不同微相的对接,内部的岩相与物性差异较大。浊积岩的这一沉积特征,导致在注水开发过程中,注入水大多沿沉积微相的展布方向推进,很难越过相带的边界进行驱替。注水具有明显的方向性及波及的不均衡性,加剧了浊积岩油藏低液低能的开发状态,导致胜利东部浊积岩油藏的采收率只有18.1%,但是含水率却高达67.6%,整体进入了中高含水阶段,实际开发效果与理论相比较差。

小波变换技术能够对测井曲线进行多尺度细化分析,放大隐藏在测井曲线中的地层内部沉积旋回的变化趋势,突出曲线形态趋势方面的差异性 [3] [4] [5]。借助于小波变换的能谱特征及小波系数的变化可用于超短期旋回识别,进而划分地层层序,分析沉积特征 [6]。考虑到小波变换对测井曲线细节性变化的聚焦能力,利用其表征浊积砂体微相间的测井响应差异性,刻画沉积微相的展布,解决油藏开发中储层砂体表现出的“同体不连通”问题,以便于对注采井网及流线进行调整,扩大平面波及范围,对于协调注采、提质增效具有重要意义 [7]。

2. 地质概况

史深100地区位于东营凹陷中央隆起带西段,现今构造面貌较为简单,整体呈向西南方向倾末的北东向鼻状构造。在史深100鼻状构造的两翼发育梁11断层与郝2断层,两条断层呈近东西向贯穿全区,并呈阶梯状向北断落,活动期从孔店期持续到东营期,控制了区内的构造格局与沉积背景。区内沙河街组的沉积特征与中央隆起带整体沉积规律相符合,为多个水进水退旋回控制下的湖相–三角洲相–河流相沉积,其中沙三段以大套厚层暗色泥岩夹中–厚层的浅色粉细砂岩沉积为主,主要含油层系为沙三中发育的三角洲滑塌浊积岩,具有砂体层数多、空间关系复杂的特征 [8]。按照内部的次级旋回性,自上而下沙三中被划分为1~3三套砂层组,其中顶上部的1砂层组与2砂层组储层物性相对较好,含油性较高(图1)。

Figure 1. The location and sedimentary background of 3rd section of Shahejie Formation in Shishen 100 area

图1. 史深100区域位置及沙三中沉积背景图

由于浊积岩沉积微相纵横向变化快,导致同一套砂体在不同井位处的沉积微相不同,储层的物性差异性也较大,微相之间往往发育渗透性较差的隔夹层,制约了砂体的连通性,导致“同体不连通”的现象在区内较为典型 [9]。史深100沙三中亚段为典型的排式井网,注水井之间的存在者砂体的相变后,导致注水具有明显的方向性及波及的不均衡性,平面上水淹水窜与低产低能矛盾共存。

3. 沉积微相分析

针对以上问题,从区内的取心井出发,分析系统取心井的单井相特征,建立对应的测井相,并利用一阶中心距及小波变换的手段放大各测井相之间的差异性 [10]。

3.1. 单井相分析

根据岩心观察描述和分析化验资料,建立了区内取心井沙三中单井沉积相综合柱状图。依据详细岩心观察与描述,单井相分析表明沙三中主要发育滑塌浊流沉积,储层沉积显示鲍玛序列的C-E段,其层序特征总体上表现为砂泥比向上变小,砂体厚度减薄、粒度变细,显示出浊积岩沉积中砂质碎屑流的特征,在顶部发育小规模的泥质碎屑流 [11] [12]。砂质碎屑流虽然整体向上粒度变细,但是整体呈块状搬运高密度浊流,内部的旋回性较弱,导致了区内的测井相差异洗较小。粒度概率曲线多表现为平缓的上凸的两段式,少有三段式发育,加上块状细砂岩顶部发育冲刷面,内部夹有呈定向排列的泥岩漂砾,指示了区内为具有水道供应的浊积岩体系 [13] [14] (图2)。

Figure 2. The single section sedimentary microfacies of S103 well

图2. 史103井单井相剖面图

岩心照片中可以明显看到不同微相带之间的相标志不同,其中扇核微相以浅灰色厚层块状砂岩沉积为主,内部发育明显的滑塌变形构造,并夹有大量的黑灰色泥岩角砾与泥质撕裂屑,底部发育明显的底冲刷,整体含油程度较高,多呈油浸状,但是原油分布的非均质性较强。扇中微相中砂岩整体以中–厚层块状产出,可见波状交错层里与小型前积交错层理,内部可见灰黑色薄层泥质夹层,受上部沉积物发生负载在岩心上表现为向下的弧形弯曲,部分井段岩心上顶部发育泥砾,下部夹有大量的泥质撕裂屑,整体粒度相较于扇核部位细,层理类型及韵律性有所增强,夹层的频率增加。扇缘位于浊积岩的边缘,沉积时水动力明显减弱,多以薄层的砂泥互层的形式产出,整体具有一定的反旋回性,内部发育平行层理和因扇中前缘的砂体滑入扇缘泥岩而呈现的包卷层理 [15] [16] [17] (图2和图3)。

Figure 3. The single section sedimentary microfacies of S102 well

图3. 史102井单井相剖面图

虽然岩心上能明显区分出浊积砂岩不同部位的岩性及沉积构造的差异性,但是浊积岩的扇核、扇中及扇缘之间及内部在测井曲线上差异性较小,测井曲线的形态可以分为四大类,即箱形、钟型、漏斗形、及低幅的舌形,给利用测井相划分扇核、扇中及扇缘内的微相带来了困难。

3.2. 测井相分析

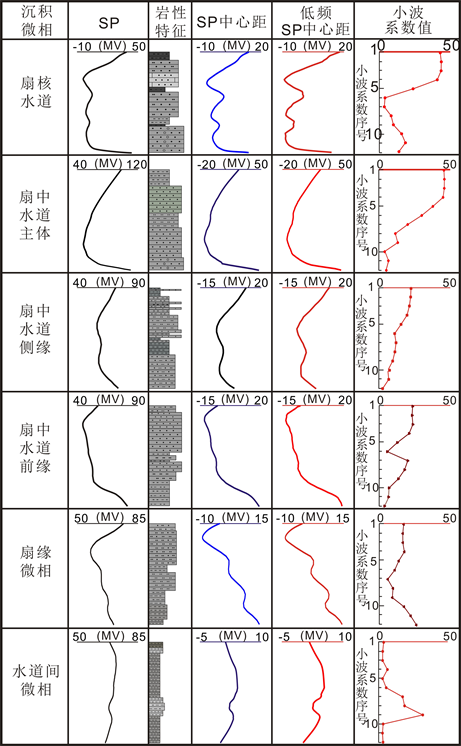

在分析区内取心井不同微相测井响应特征的基础上,利用SP曲线建立了扇核、扇中及扇缘内的不同微相的测井相。由于扇中部位为浊积岩沉积的主体,因此在扇中共划分出了扇中水道主体、扇中水道侧缘、扇中水道前缘以及水道间四种微相,其中扇中水道主体表现为明显的钟型,说明了其底部沉积时水动力强、具有一定的下切能力,上部水动力弱,而扇中水道侧缘则为低幅的箱形,顶、底部均为渐变,扇中水道前缘则为高幅的漏洞型,上部渐变、下部突变,扇中水道间则为低幅的舌形。扇核内部划分出扇核水道与水道间两类微相,其中扇核水道与扇中水道侧缘的形态较为相似,只有顶、底部的接触关系与幅度存在差异性。扇缘微相与扇中水道前缘的测井相较为接近,二者均为漏斗形,只不过扇缘微相底部为渐变接触,并且异常幅度较小(图4)。

Figure 4. The 1st order center distance and characteristics of logging facies after low frequency wavelet transform

图4. 不同测井相的一阶中心距及低频小波变换后特征

为了放大各测井相之间的差异性,首先根据式(1)利用一阶中心距对各测井相进行处理,处理后的测井相相较于原始的测井相其局部形态差异性有所增加,曲线的异常及凸起幅度可以根据数值的大小直接区分,辨识度有所提高 [18]。

(1)

式中,di代表测井曲线的一阶中心距,ai代表不同深度处测井曲线的值,n为深度点个数。

在计算出的测井相的一阶中心距的基础上,利用小波变换的方法重构各测井相的db2基2层低频曲线,并提取前12个低频小波变化系数。在图5中可以明显观察到不同重构后的低频测井相与原始测井相及计算一阶中心距的测井相整体形态特征依然相似,但是在局部形态的差异性如曲线的回返,顶、底部变化的差异程度等方面被放大 [19] [20]。不同微相的前12个低频小波系数序列差异更是明显,其中扇核水道微相的小波系数序列表现为第1到第4小波系数值呈现稳定的高值,平均为50,第5到第8小波系数幅度差很大,最大值与最小值之差在30左右,第9到第12小波系数趋于平缓。扇中水道的小波系数序列则表现为整体降低的趋势,第1到第4小波系数值维持在50左右,第5到第8小波系数值表现出极速降低的趋势,第5个值与第8个值的差值在40左右,第9到第12小波系数值趋于平缓的低值。扇中水道侧缘的小波系数序列整体为一平缓降低的曲线,从第1个值24近乎直线状降低到第12个值2。扇中水道前缘小波系数序列整体变化趋势为降低–升高–降低,其中第1到第4个小波系数值较为稳定,从第5个值开始降低,第6到第8个值升高后,在第9到第12个值处开始降低。扇缘微相的小波系数序列整体表现为从高到底再到高的宽缓U字型,前4个小波系数值与后4个小波系数值较为稳定,中间的4个小波系数值变化较大。水道间微相的小波系数序列表现为前低后高的趋势,其中前4个与后4个小波系数值都表现为稳定的低值,中间的4个小波系数值呈凸起的尖峰状。

Figure 5. The wavelet coefficients identification charts of different sedimentary microfacies in turbidite rock

图5. 浊积岩不同沉积微相的小波系数识别模板

结合各微相沉积时的水动力条件,对不同微相的小波系数值进行分析发现,小波系数重构曲线中的第1到第4小波系数平均值的大小反映了水动力的强度,其值越大说明沉积物沉积时水动力越强;第5到第8小波系数系列值的幅度差反映了水动力的稳定性,其值越大反映沉积时水体越动荡;第9到第12小波系数系列的平均值的大小反映了水动力的周期性,其值越大反映沉积期次越多,非均质性越强。

3.3. 测井相定量识别

通过对浊积岩的测井相进行小波系数的提权,利用前12个小波系数构建不同微相的定量识别图版(图5)。在定量识别图版中可以看到各浊积岩微相之间的差异性已经十分明显,并且扇核水道与扇中水道主体微相的前4个小波系数值明显高于其它几个微相,说明沉积时水动力比其它微相强。水道间微相与扇中水道前缘微相的第5到第8个小波系数值的差值明显高于其它沉积微相,说明二者沉积时水动力稳定性较差,表征了水动力的不稳定性导致沉积物溢出水道后变化较快的水道间沉积,用数值大小直观量化了水动力的稳定性。扇核水道微相与扇缘微相的最后4个小波系数值最大,说明了沉积时水体周期性变化较强,为多期微沉积内幕的复合沉积,非均质性较强。这种沉积特征导致扇核水道虽然表现为块状沉积,但是内部含油性的差异性较大,扇缘则表现为砂泥薄互层沉积,内部隔夹层最为发育 [21] [22]。

对待判别微相小层段的SP曲线进行一阶中心距的求取后,利用matlab中的小波工具箱对其进行db2基2层低频曲线重构,并提取前12个小波系数值构成待判别微相的小波系数序列,将该小波系数序列分别与已将建立的小波系数序列计算欧式几何距离,从中优选最小者作为待判别层段的微相。将识别出的沉积微相投影到其所在小层顶面的平面位置处,以便于分析不同小层顶面沉积微相的分布特征 [6] [10]。

3.4. 平面相分析

对史深100沙三中浊积岩三个砂层组内部各小层的沉积微相进行平面刻画,发现物源位于研究区东南部,随着三角洲沉积过程的向前推进,史深100浊积砂岩的沉积范围及砂体也相应的增加,物源开始向正北方向偏移(图6)。

Figure 6. The sedimentary evolutionary characteristics of middle 3rd section of Shahejie Formation in Shishen 100 area

图6. 史深100沙三中沉积演化特征

虽然中部的2砂组内部各小层砂体展布面积较大,但是具体沉积特征仍表现为不同微相砂体的侧向叠置与平面对接,砂体内部的连通关系较为复杂,扇核的水道体多为多条水道的叠置而成,扇中大面积分布的水道体同样的为多条水道的对接,水道对接部位夹有物性相对较差的水道侧缘微相,导致了垂直或者斜交水道方向砂体存在微相及物性的变化 [14]。

4. 沉积微相对注水开发的控制作用

受不同沉积微相原始的测井曲线形态差异性较小的原因,早期对史深100沙三中浊积岩沉积微相只是笼统地划分出扇核、扇中与扇缘三大类。井网部署及加密过程中,考虑到区内的地应力方向呈北东东向,储层砂体在平面上连片分布,采用了呈北东向展布的排状井网进行注水。随着井网的不断加密,注采井多沿着物源方向展布,主体部分注采井能够位于同一微相,多表现出一对一受效。到了边部,注采井则分属两个不同的微相,注采对应关系大幅度降低,低液低效的开发状态加剧。在史深100沙三中2砂组从史3-5-X71向史3-5-8井与史3-5-7井注水,其中史3-5-7井收效较差,日液量仅有2.6 t,史3-5-8受效较好,日液量高达8.2 t。借助于小波变换手段对浊积岩微相分析后发现,史3-5-X71与史3-5-8井同位于扇中水道主体微相,而史3-5-X71井与史3-5-7井则分属水道侧缘与水道主体两种微相,物性差异较大。因而,史3-5-X71井的注入水主要沿着水道主体向史3-5-8方向驱替,史3-5-7井则受效效果较差。针对这一问题,从位于同一扇中水道主体微相的史3-5-X61向史3-5-7井注水,转注后受效效果变好,不到一个月的时间史3-5-7井的日液量由2.6 t增长到9.2 t,目前日液量仍维持在9.0 t左右(图7和图8)。

Figure 7. The controlling effect of turbidite microfacies on waterflooding development

图7. 浊积岩微相变化对注水开发的控制作用

Figure 8. The injection-production dynamic curves of S3-5-X71 well groups

图8. 史3-5-斜71井组注采动态曲线

基金项目

论文受胜利油田博士后课题“密井网条件下浊积岩构型研究——以史深100沙三中亚段为例”与分公司科研课题“东营南坡地区断层–河道组合描述研究”共同资助。