1. 引言

地质灾害易发性分区是地质灾害调查评价的重要内容,也是地质灾害防治规划的基础。地质灾害易发性分区是根据地质灾害形成发育的背景,如地质条件、自然地理条件和人类工程活动等因素,并参考地质灾害发育现状(如单位面积内灾害体个数、面积和体积),以定性、定量评价相结合予以确定,目的是阐明区域地质灾害的分布规律,发育特征及危害,为地质灾害防治提供科学基础。本文以汉江流域(湖北段)地质灾害发育规律综合研究项目(项目编号KJ2016-11)以及在前人研究的基础上 [1] - [8] ,对汉江流域(湖北段)采用定性评价与定量评价相结合进行划分,其定量评价是采用基于GIS技术的信息量法划分地质灾害易发程度分区,总结地质灾害易发程度分区特征,为汉江流域(湖北段)地质灾害防治提供依据。

2. 易发分区划分方法

本次地质灾害易发分区采用定性评价与定量评价相结合进行划分,其定量评价是采用基于GIS技术的信息量法划分。

具体方法步骤如下:

① 首先确定控制和影响地质灾害发生的主要影响因素,以定性评价方法建立各种因素的优势范围。

② 将分区的研究区域进行单元网格剖分,然后把每个单元内地质灾害影响单要素进行定性评价,依据定性评价结果给每个单元进行量化。

③ 将量化后的每个单元在GIS平台上进行各种地质灾害信息叠加。再与库区地质环境条件、地质灾害发育分布规律、形成条件等综合分析后所形成的宏观地质灾害性易发区分区进行适当修正,最终形成较为合理的易发区分区。

3. 评价指标选取与确定

3.1. 评价因子和评价模型

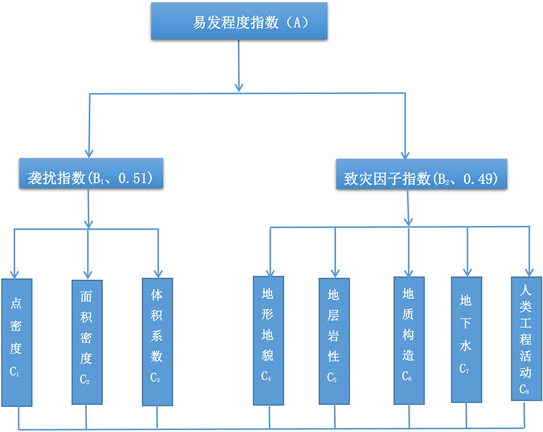

本次评价根据流域内地质灾害调查资料的统计分析,结合对典型灾害点的研究,初步表明流域内地质灾害的主要影响因素包括:地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质及人类工程活动等因素。结合区内自然地理、地质灾害特征和前人对该区的研究,在充分考虑资料的可获得性、研究区尺度大小、研究范围的大小以及研究精度的要求等因素的前提下,最终选取表征地质灾害发生现状和表征致灾作用强度的以下8类因子作为易发区定性评价的因子(见图1)。

将每个影响因素赋予一定的权重,同时按各个因素不同状态分成不同的级别,赋予不同的分级值,求出所有影响因素的加权和,即得到某个评价单元的易发程度指数。易发程度指数越大,表示该单元地质灾害易发程度越高,根据每个单元的易发程度指数,依据分区的标准进行灾害易发程度分区。

易发程度指数的通用表达式为:

式中:A:地质灾害易发程度指数;ai:评价因子权重;bi:致灾因子强度指数。

易发程度指数法的优点就在于它能综合考虑地质灾害现状和影响地质灾害发育的多因素,并且以权重值大小来体现影响因素的主次,所以能显著地反映出不同单元的区别。

Figure 1. Block diagram of evaluation factors of geological disaster susceptibility

图1. 地质灾害易发程度评价因子框图

3.2. 评价因子指数和权重的确定

评价因子指数和权重采用专家打分法确定,在评价指标的统计过程中,将滑坡与不稳定斜坡中的潜在滑坡统归为滑坡;将崩塌和危岩体和不稳定斜坡中的潜在崩塌统归为崩塌;滑坡和崩塌作为斜坡失稳的两种形式,其影响因素既有联系又有所差异,对滑坡起控制作用的因素同样制约着崩塌的产生,只是各影响因素所起的作用或对不同灾害类型的贡献略有差异。滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷易发程度判别标志及致灾因子权重(见表1)。

3.3. 划分评价单元

本次评价,运用GIS的空间分析工具对评价范围进行网格剖分。基础底图是1:200,000地形图。选用评价单元面积为40 km × 40 km (即1:20万底图上20 × 20 mm正方方格为一个基本单元,单元面积 = 16 km2)。

Table 1. Identification indicators and factor weights of geological disaster susceptibility

表1. 地质灾害易发程度判别标志及因子权重

3.4. 易发性分区流程

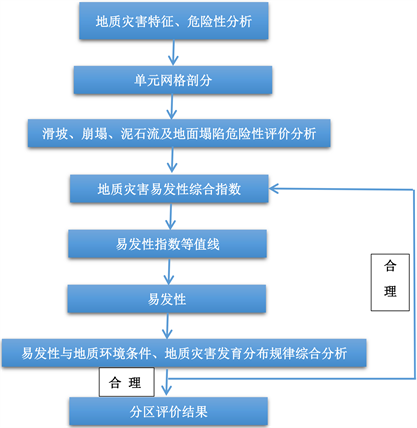

根据流域内地质灾害发育特征,分别做出滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷的易发程度分区,然后再综合三种灾害易发程度分区结果,最终得到整个汉江流域(湖北段)地质灾害易发程度的空间分区图,整个地质灾害易发程度分区的技术流程图如图2所示。

Figure 2. Flow chart of geological disaster prone zoning in Hanjiang River Basin (Hubei section)

图2. 汉江流域(湖北段)地质灾害易发分区流程图

4. 汉江流域(湖北段)地质灾害易发程度分区结果及说明

4.1. 地质灾害易发程度分区结果

根据各评价单元计算结果,单元易发程度指数最高值为2.87,最小值为0.5,数值越大,反映各因子对滑坡、崩塌等地质灾害发生的贡献越大,发生地质灾害的可能性就越大,反之亦然。利用统计学中常用的自然断点法(naturalbreak)将易发性区划图重新分类,将区内的地质灾害易发性划分为四级:取A > 2为地质灾害高易发区,A = 1.45~2为地质灾害中等易发区,A < 1.45为地质灾害低易发区,A < 1.0为地质灾害不易发区。

根据各单元易发性级别,本着同类归并的原则,根据地质环境条件、地质灾害发育分布规律、形成条件等综合分析后所形成的宏观地质灾害性易发区分区进行适当修正,划分出地质灾害高易发区、中等易发区和低易发区,并进行分区评价。最终将区内地质灾害易发程度划分为高易发区、中易发区、低易发区、不易发区四级易发程度分区,详见图3汉江流域(湖北段)地质灾害易发程度分区图。

Figure 3. Zoning map of geological disaster susceptibility in Hanjiang River Basin (Hubei section)

图3. 汉江流域(湖北段)地质灾害易发程度分区图

4.2. 地质灾害易发程度分区说明

1) 地质灾害高易发区

汉江流域(湖北段)地质灾害高易发区面积6956.65 km2,占流域总面积的11.09%;地质灾害点4008处,占灾害点总数的57.06%,点密度57.61处/100km2,主要分布于上游与中游部分地区,下游零星分布。

该区“V”形河谷深切,地形陡峭,出露地层岩性以元古界武当山群的变火山岩组(Pt2Wb)的绿泥纳长片岩、浅粒岩和变沉积岩组(Pt2Wc)的绢云片岩、钠长石英片岩等区域变质岩为主,区内变质岩中的片岩地层广泛分布,是汉江流域(湖北段)易滑地层之一。

区内断裂构造多沿NE向发育,由于多期次构造运动,断层、褶皱发育,差异升降活动明显,形成大的断裂挤压破碎带等构造软弱带,致使断裂带附近岩石破碎,稳定性降低,陡峻断块山体与悬崖峭壁重力作用活跃,造成崩塌、滑坡集中发育。例如形成连绵数公里断层崖、断层谷的南岩断裂。

区内人口分布相对集中,人类工程活动较为剧烈,为滑坡、崩塌提供了有利的地形地质条件。丹江口水利枢纽、王甫洲水利枢纽、堵河梯级水电站等汉江梯级水利水电等重要工程设施与汉十高速、316国道、襄渝铁路等重要交通线路分布密集;复杂脆弱的地质环境条件与强烈的人类工程活动,造成该区滑坡、崩塌等地质灾害频发,致灾作用强。

2) 地质灾害中易发区

汉江流域(湖北段)地质灾害中易发区面积12868.46 km2,占流域总面积的20.51%;地质灾害点2390处,占灾害点总数的34.03%,点密度18.57处/100km2,主要分布于上游与中游部分地区。

该区出露地层岩性以元古界武当山群变沉积岩组(Pt2Wa)的绢云纳长石英片岩、白云纳长石英片岩、纳长浅粒岩,变火山岩组(Pt2Wb)的石英钠长变粒岩、白云钠长石英片岩、绢云钠长变粒岩、绿泥白云钠长变粒岩;沉积碎屑岩组(K2)的砂砾岩;和碳酸盐岩(∈1-2)的白云质灰岩、泥质白云质灰岩、白云岩为主。

区内不同时期、不同规模、不同方向的断裂发育,构成有规律的网络状图式,致使区内岩石破碎,稳定性降低,为地质灾害的发育创造了有利条件。区内人口分布相对集中,人类工程活动较为剧烈,为滑坡、崩塌提供了有利的地形地质条件。

3) 地质灾害低易发区

汉江流域(湖北段)地质灾害低易发区面积29646.47 km2,占流域总面积的47.25%;地质灾害点615处,占灾害点总数的8.76%,点密度2.07处/100km2,主要分布于上游与中游部分地区。

区内地貌类型多样,有构造侵蚀低中山、低山、构造盆地、丘陵、岗地地貌,地面高程从50~2000 m,相对高差从百米至上千米。

本区内主要出露地层为元古代蓟县系——长城系至新生代第四系等地层。青峰——襄樊——广济断裂以南主要出露岩性为变质火山碎屑沉积岩、变质基性火山岩;以北则出露岩性为变质火山碎屑沉积、陆源碎屑沉积,浅海陆相碳酸盐类化学沉积岩类,盆地之间主要岩性为冲洪积砂砾沉积的“红层”、堆积粘土类。

4) 地质灾害不易发区

该区包括高中低易发区以外地区,主要分布于中游与下游部分地区。不易发区面积13269.38 km2,占流域总面积的21.15%;地质灾害点11处,占灾害点总数的0.15%,点密度0.08处/100km2。

区内地形地貌较为平坦开阔,主要位于汉江支流唐白河流域以及江汉平原为主,地形起伏不大,地质灾害不易发。

本区内主要出露地层为中生代白垩系(K2)的粉砂岩、粉砂质泥岩和泥岩、新生代第三纪古新世(E1g)的砾岩和砂砾岩、晚古生代泥盆系(D3)的页岩、砂质页岩和砂岩以及第四系冲洪积堆积粘土类为主。

5. 结论

汉江流域(湖北段)地质灾害高易发区面积6956.65 km2,占流域总面积的11.09%,主要分布于上游和中游地区;中易发区面积12868.46 km2,占流域总面积的20.51%,主要分布于上游和中游地区;低易发区面积29646.47 km2,主要分布于中游和下游地区,占流域总面积的47.25%;不易发区面积13269.38 km2,占流域总面积的21.15%,主要分布于中游和下游地区。

基金项目

汉江流域(湖北段)地质灾害发育规律综合研究项目(KJ2016-11)。

参考文献