1. 引言与问题的提出

大国治理的基石在社区。改革开放以来,我国基层结构形态经历了由“单位制”向“街居制”再向“社区制”的历史演变 [1],治理空间也由原来的单位转变为如今的社区,社区开始成为基层社会管理与服务的基本主体,成为国家与公民互动最频繁的“节点”。

随着市场化的发展,居民利益需求愈发多元化、差异化,当大量的公共服务、利益矛盾沉淀于基层时,“上面千条线,下面一根针”基层社区由于体制机制等问题而越感无力。2017年党的十九大报告指出:“打造共建共治共享的社会治理格局,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移” [2],2019年党的第十九届四中全会进一步要求“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体” [3],充分体现了党和政府对基层治理的高度重视。多元共治成为缓解社区“疲态”、打造共建共治共享治理格局的抓手,而居民参与成为实现“共治”的关键。在推进社区治理的探索与实践中,我国社区建设取得了一定的成就,生发了如“三社联动”这样的成功经验,但较多的社区在借鉴与发展过程中,实际提供的服务并未契合居民的实际需求与利益,将“参加”和“参与”混为一谈,大量依靠外部资源的持续注入、缺乏社区内部资源挖掘,进而影响居民参与积极性,居民社区归属感与社区共建意识并未实质建立。相较于外生型社会组织,由居民内部自发产生的、为社区服务或具有公益性质的内生型社区自组织更能带动居民参与热情。因为他们居住在此,社区环境好坏与他们息息相关,他们比较熟悉社区内部的资源,更容易得到居民信任,能及时捕捉社区动态,反映和及时回应居民的需求。因此,在推进社区共治的背景下,探讨社区参与式治理的生成机制尤为重要。故本文以社区自组织为研究对象,重点关注其在发展过程中如何促进社区参与式治理模式生成,以期为有效解决社区治理问题提供有益的路径启示。

2. 文献综述与分析框架

2.1. 自组织与参与式治理

自组织概念源于自然科学领域,普里戈金在研究“耗散结构”过程中发现了自发有序的结构,后将这种自发的、并产生有序结构的过程定义为“自组织”,正式提出自组织的概念 [4]。随着研究的不断深入,自组织理论被广泛地应用于社会科学领域,并被定义为一种组织实体,其具有以下几种特性:成员是基于关系或信任而自愿结合在一起的;结合的成员间有集体行动的需要;为实现特定目标而自定规则、自我管理。社区自组织是社区居民自己组建的一种组织类型 [5],即在一定的社区范围内,居民为满足某种共同需要而自发组建,不需要外部具体行政指令的强制,社区成员通过积极参与、面对面协商,取得共识,解决冲突,增进信任,合作治理社区公共事务 [6]。奥斯特罗姆以公共池塘资源案例论证了自组织是公共事务治理中的重要力量 [7]。

参与式治理是随着治理理论的兴起而被逐步受到关注,20世纪90年代初,西方学者开始反思“大政府”状况对公民或社会组织健康发展的侵蚀作用,为寻求政府–社会–公民间的平衡之道,进而提出参与式治理理论 [8]。在中国语境下,参与式治理被认为是社会组织和公众参与社会共同事务,促进社会公共利益以及推动社会发展的过程和状态 [9],它是参与式民主理念的深化,强调人们对涉及其直接利益的公共事务的直接参与 [10],而从参与式视角出发也有助于发挥居民主体作用,解决政策引导下社区治理困境 [11]。

显然,在社区场域下自组织与参与式治理之间紧密相关,自组织既是社区参与式治理的前提,亦是推动社区参与式治理的关键。贾西津认为社区自组织的发展与壮大是政府放手、推动居民参与式治理的表现 [12]。陈伟东、李霞等提出社区治理的关键在于居民的广泛参与,而社区自组织作为社区居民日常来往的重要载体,有助于培育社区居民公共意识、激发居民参与意识 [13]。唐有财、王天夫建议通过培育社区参与的组织化载体来推动社区力量参与社区合作治理 [14]。张楠迪扬认为参与式治理强调政府与居民之间的良性互动,而自组织作为政府与市场间的“第三条道路”,能够有效实现政府与居民之间的衔接 [15]。上述研究和实践证实了社区自组织与参与式治理对社区治理的重要作用,并将培育社区自组织多为社区参与式治理生成与发展的重要手段,但对社区自组织如何推动社区参与式治理产生及发展的机制则较少涉及。

2.2. 嵌入性的分析框架

“嵌入”一词最早由制度经济学家波兰尼提出,主要用来论证市场与社会的关系 [16]。格兰诺维特基于社会网络视角对“嵌入”进行分析,认为“嵌入”具有产生信任、扩大网络的作用,能够生成社会关系与社会关系结构,并据此提出关于嵌入性研究的分析框架:关系嵌入、结构嵌入 [17]。在此之后,部分学者借“嵌入性分析框架“对社会组织效用进行研究,并提出认知嵌入、政治嵌入、文化嵌入等其他观点。然而“嵌入”本身具有动态性,学者们的研究多数以静态视角对分析社会组织嵌入路径,忽略了嵌入过程中的动态演化。格兰诺维特认为结构嵌入的前提是关系嵌入,即微观上的关系嵌入促进了中观上的结构嵌入,两者是一脉相承的动态演化。

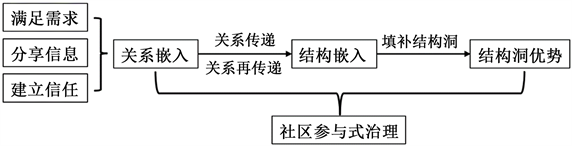

在当前社区面临着由快速市场化与城镇化带来的社区邻里关系淡漠的治理困境下,H社区自组织通过满足需求、分享信息、建立信任实现社区内的关系嵌入,在关系传递与再传递的过程中推动结构嵌入,并在关系嵌入和结构嵌入的过程中,逐步填补社区“结构洞”,占据结构洞优势,通过结构洞关系网络最终形成社区参与式治理格局。因此,本文在嵌入性理论与结构性理论基础上,搭建出一个嵌入性分析框架(如图1所示),用以阐释H社区自组织如何动态嵌入社区关系网络之中,在获取资源的同时并促进社区参与式治理产生与发展。

Figure 1. The analytical framework for the generation and development of community-participatory governance

图1. 社区参与式治理生成与发展的分析框架图

3. 案例透视:H社区编织社——推动社区参与式治理生成与发展的典范

3.1. 案例选取与介绍

本文采用案例分析的方法,以C市H社区编织社的发展为研究对象,其原因如下:一是具有典型性。首先,H社区编织社具有典型的自组织特征。H社区编织社起初是由社区内几名手工编织爱好者基于兴趣爱好自发组成的趣缘组织。该编织社成立于2009年,2012年在社区民政局备案,经历10余年的发展,队伍规模不断壮大,现共有核心成员30余人,兴趣学员2000余人。其次H社区编织社参与了社区治理。与一般趣缘组织不同,H社区编织社在自我发展的过程中,也以社区治理主体的身份,积极参与社区公共事务的讨论与治理,并带领推动社区居民参与氛围的形成。二是具有代表性。H社区编织受到多次表彰并被评为C市学习型团队,经常对外进行交流学习,具有较强的社会影响力。且H社区编织社源于趣缘,在发展过程中具有一定自主性,能够成为我们观察社区自组织推进社区参与式治理的一个窗口。

3.2. 嵌入策略下社区参与式治理的生成

3.2.1. 关系嵌入:社区参与的激发

关系嵌入是指行为个体在与他人互动过程中对其产生影响、建立联络关系。Brian Uzzi认为关系嵌入主要通过“信息分享、信任与共同解决问题”来实现 [18]。在本案例中,H社区编织社通过满足需求、分享信息、建立信任,在其成立与运作过程中顺利实现关系嵌入,从而为社区参与式治理的生成奠定基础。

满足需求。H社区是D街道对社区规模调整后所形成的一个陌生人社区,由于社区人口众多且复杂,居民之间、居民与社区之间互动性差,社区邻里关系淡薄。2009年,社区内一些居民基于兴趣爱好自发组建社区编织队。成立之初,队伍成员不到10人且彼此之间相互熟悉,因只是为满足自身兴趣爱好、消遣时间,日常编织时间主要根据大家时间临时约定,队伍较为松散。“退休了嘛,在家也是闲着没事情做,刚好我比较喜欢编织东西,经常联系的邻居里也有会做手工艺品的人,那我们没事就坐在一起互相学习了撒。”(访谈资料20211205A)在编织社日常学习、编织的过程中,其手工艺品逐渐吸引社区内其他手工爱好者的加入,社团规模不断扩大,活动时间也由最初的时间不固定变为每周三下午开展社团交流会。在访谈中得知,会员最初加入编织社的原因一方面是满足自己的兴趣爱好,另一方面是为寻求聊天伙伴,放松心情。个中原因不难解释,该社区是经过调整后形成的,居民之间陌生感强,日常生活中的兴趣团体既可以满足居民兴趣爱好,又为居民提供了一个交流空间,给居民以满足感。“以前在村子里的时候,大家都在坝坝上聊天下棋,到了社区,谁也不认识谁,天天自己闷在家里,呆久了也难受撒,出来和大家聊聊天、活动活动,还是很开心的。”(访谈资料20211205B)。

分享信息。H社区居民差异化大,信息流通度低导致居民对社区了解不足,社区治理工作难以开展。而编织社在发展过程中不断吸引居民加入,聊天话题也不仅限于兴趣爱好,大家会经常分享一些社区及周边的信息,搭建起编织社内部交流网络。同时,由于编织社在社区内的频繁活动,社区居委会也开始注意到编织社的存在,并积极动员编织社代表社区参加街道文化活动。在一次次活动中,编织社与社区居委会之间逐渐熟络,编织社成为居委会与居民之间沟通的桥梁,在社区引导与社团骨干的带领下,H社区借助微信群,建立了联通社区居委、物业、编织社、居民等之间的信息互动平台。通过微信群,编织社可直接发布社区相关动态与社团活动信息,实现信息的及时共享;社区居民也可以直接通过微信群表达自己诉求,并得到相关方面的回应。通过线下、线上的沟通交流,编织社可以第一时间获取并发布信息,获得了居民、居委会、物业等各方的支持。

建立信任。编织社源于兴趣爱好,但在发展过程中逐渐深入到社区治理层面,除了及时帮助社区传达信息、表达居民诉求外,编织社的很多成员也都是社区业委会的志愿者,对社区居民之间的矛盾调解、社区环境卫生等方面做出了很大贡献,如针对社区内不文明养宠、私自占用楼道等引发居民冲突的问题,编织社联动社区居委会、社区物业在社区举办“同创文明社区、共建美好家园”的文明倡议活动,推进社区居民积极参与治理社区难题。编织社的积极行动,推动社区居民由陌生走向相识、相熟,逐渐消除社区陌生感;在共同解决社区问题的过程中,编织社逐步树立威信,使得居民进一步对其产生信任与依赖。因为编织社是居民内部自发成立的,给居民以亲近感,所以相较于居委会,居民对编织社的信任程度更高。“编织社的人都很热心,积极帮我们解决问题,社区里有什么问题直接给他们说就行,基本上都可以帮我们解决,所以我也要发挥余热撒,加入编织社,为大家服务。”(访谈资料20211205C)。

3.2.2. 结构嵌入:社区参与的保障

如果说关系嵌入是微观层面上个体关系网络的搭建,结构嵌入则是中观层面组织网络结构的形成,用以描述行为个体嵌入的网络结构及其所处位置 [19]。H社区编织社在实现关系嵌入的前提下,通过关系的传递与再传递逐步实现结构嵌入。

关系的传递。基于熟人与信任情感而激发的社区参与具有个体化、非组织化的特点,当面对大量的居民诉求,作为社区居委会与社区居民之间交流桥梁的编织社便出现力不从心的状态。“我们社团核心成员也就那么几个,社区里那么多居民,所有人一有问题就来找我们,我们比居委会都忙的很,太打脑壳了。”(访谈资料20211206A)为解决这一问题,社区决定搭建由“社团代表–楼长–居民”组成的联系层次,将原来分散的“信息传递–利益表达”方式转化为多层级的、有序的关系传递网络。为此,社区在区民政局对编织社进行备案,赋予其合法身份,并通过各楼栋茶话会的举办,选出24位楼长,12位社团代表及1位社长,楼长负责联系编织社与居民,社长与社团代表负责代表居民与社区多元主体进行沟通协商。在这个多层级的嵌入结构中,可以使一部分的诉求在居民内部即得到解决,遇到内部无法解决或有争议的问题,编织社可以通过这个层级网络进行汇总整合,促使居民有序参与社区治理。二是担任居民与社区两委、在关系传递过程中,通过增能赋权,编织社既实现了对社区治理结构的嵌入,使其在社区中的地位得到正式承认,又在与楼长等接触过程中,拓宽了自身网络结构。

关系的再传递。编织社在获得官方合法身份后,经常代表社区参与比赛,且取得优异成绩,其影响力不断扩大,不仅成为社区对外宣传的重要素材,并促使居民的社区意识与社区荣誉感愈加强烈。“这几年冬日志愿文化活动启动会都是在我们社区举办的呢,14年市委宣传部的部长来,看到我们做的竹丝花,都大力称赞我们,那个时候我们编织社在C市都很有名的。”(访谈资料20211206B)在社区支持下,编织社不断发展并逐渐超越社区地域范围,与社区外各类组织进行交流与合作,如通过冬日志愿等社区活动,链接M手牵手志愿服务队等社区互助组织、社工机构、企业和学校等资源,扩大其结构嵌入规模及多样性,为社区治理带来资源支持。

3.3. 结构洞优势下社区参与式治理的发展

Burt认为在社会网络中,各主体之间存在着相互联系,但有些主体之间却不发生直接联系,出现无关联或关联间断的现象,这种现象就好比结构网络中出现了洞穴,即结构洞。若有主体在此结构中扮演“桥梁”角色,对结构洞进行填补,将占据结构洞的中心位置,拥有更多资源,并建立新的、更广泛的联系以获得更多绩效 [20]。H社区编织社虽凭借着满足需求、分享信息、建立信任获得了在社区内的关系嵌入,并通过关系的传递与再传递实现结构嵌入,增强了社区居委会、社区居民等多元主体之间的互动频次与情感亲密度,形成了一定的结构洞优势,但为实现更长远的发展,编织社将目光转向爱心志愿服务项目上。“成立编织社初衷只是为满足兴趣爱好,打发时间嘛,但是通过我们的活动也好、居民议事也好,突然让我意识到自己也是社区一员,应该多为社区服务。虽然我们编织社做了很多,但是我觉得还不够,因为我们的居民没有真正行动起来,我知道我们楼里有很多热心居民,想为社区服务,但是找不到服务契机,所以我们社团几个骨干就想着带动居民再成立一个专注于献爱心的公益服务组织。”(访谈资料20211206C)在与社区交流沟通后,编织社借助其在社区内外的信息、组织和资源优势,带动社区居民成立“华福情”志愿公益组织,一方面通过“慈善送温暖”为社区居民老人提供帮助,扶残助残;另一方面通过“冬日针爱”“红樱桃”等爱心活动,为山区儿童织围巾、帽子、衣物等。在编织社推动公益组织生成的过程中,不仅促使社区内分散的居民被相互连结,而且居委与物业、居委与社工机构、物业与社工机构等主体间的互动性也不断增强,形成多结构洞网络间的联动。由占据单结构洞优势到获取多结构洞网络优势,H社区编织社实现了在社区内的稳定嵌入,也助推了社区参与式治理由生成向稳定的持久性发展。

4. 结论与讨论

居民参与既是实现社区多元共治的关键,也是当前社区参与式治理应破解的核心问题。社区自组织作为社区内部居民自发组建的一种志愿组织,能够有效激发居民参与意识,推动社区参与式治理的发展。然而,目前对社区自组织推动社区参与式治理生成与发展的机制研究并不多。

本文通过H社区编织社的案例发现,在居民参与意识不足的情况下,社区参与式治理可借助居民自发的趣缘组织来激发居民活力,进而以解决居民诉求为推力,动员居民参与社区治理,推动社区走上多元共治之路。H社区编织社通过嵌入社区居民、社区治理、社会服务,形成自身关系网络结构,并在嵌入、互动中,改变社区原子化关系形态,重塑社区社会资本,唤醒居民社区意识、责任意识与公共精神,有效实现社区参与式治理,达到社区善治。传统的社区参与式治理主要以基层政府与居委会的行政动员为主,这种动员下的居民呈现出“假性参与”状态,而H社区编织社的案例很好表明了在社区治理过程中可以借助社区自组织的中介作用。但与西方国家强调的国家退出而社会自主的观点不同,本文认为在赋予社会自主性的过程中,政府与居委会的引导与支持角色必不可少,但政府应警惕“过度介入”,而是在背后提供支撑。

需要指出的是,本文以文体性社区自组织入手进行研究,其他不同类型的社区自组织对社区参与式治理生成与发展是否具有不同影响,还有待后续的进一步研究。