1. 引言

习近平总书记在全国教育大会上强调,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题,立德树人成效是检验高校一切工作的根本标准。全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,这是人才培养的应有之义。因此,构筑环境类专业课程思政体系,探讨并实施具有长远和现实的意义。党的十八大将“生态文明建设”纳入“五位一体”的战略布局中,提出生态文明思想,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。培养具有生态文明意识,牢固树立可持续发展观的新时代生态环保专业技术人才,成为环境类专业为“生态文明”建设肩负的光荣使命。

随着中国社会主义生态文明建设理论不断融入中国特色社会主义理论体系,包括生态文明建设理论在内的中国特色社会主义理论体系的“理论自信”正经受着巨大考验 [1]。习近平总书记指出:“我们中华文明传承五千多年,积淀了丰富的生态智慧” [2]。“中华民族向来尊重自然、热爱自然,绵延5000多年的中华文明孕育着丰富的生态文化” [3]。他认为,中华传统文化包含许多人与自然和谐相处、协调发展的文化基因,多次强调重视“天人合一”“道法自然”“厚德载物”等中国传统生态文化理念 [4]。广大教育工作者在环境类课程思政方面做了诸多探索,取得丰硕成果。

周健等 [5] 进行了“环境健康学”课程思政的教学融合路径探索。张伟等 [6] 在《固体废物处理与处置》思政课程建设研究中以“代入式”让学生进入到案例中,以进一步提升学生的参与感、职业使命感和民族自豪感。刘洁等 [7] 在“大气污染控制工程”课程思政建设的研究与设计中,按照培养目标和思政教育的要求修订课程教学目标,使学生深刻理解大气污染关乎全人类文明的发展,能够愿意投身到人类命运共同体的建设中来。郭少青等 [8] 结合太原科技大学环境类专业的具体情况,分析了目前环境类专业进行课程思政的必要性及环境类专业教师充分认识课程思政的意义,并提出了对环境类专业教师进行课程思政的探索性路径。潘奕雯 [9] 等将“生态文明”理念融入课程思政的教育教学进行了探索,在《环境影响评价》思政课程的大气环境专题中分析了大气环境污染的主要来源,并结合“雾都”伦敦和京津冀典型案例,针对新形势分析大气污染治理面临的主要问题。在厘清环境类课程思政元素的基础上,从思政育人目标、思政切入点、思政元素、育人方法和载体等方面进行教学设计,以期引导大学生正确认识人与自然的关系,并有助于学生形成良好的环境理念、思维和视野。

2. 环境类专业课程思政体系构筑与实践

2.1. 课程思政体系构筑

课程思政的总体目标是:通过思政元素与专业知识点的融合与传授,为国家培养和输送政治认同,坚定“四个自信”,热爱祖国,热爱家乡,知法懂法,具有人文精神、科学精神、生态理念、工程伦理意识合格的环保专门人才。

1、紧扣环境学科人才培养目标,突出目标引领。课程思政教学的载体是课程体系,必须遵循课程体系设置的原则与目标。环境学科专业课程体系包括基础课、专业基础课、专业课和实践课程(包括第二课堂),每个模块的教学内容与目标不同,与之匹配的课程思政教育内容也应不同;每门课程思政元素融入目标落细落实在模块目标构建基础上,针对每门课程,对标专业培养方案和毕业要求,深入挖掘每门课程的思政元素;将课程思政贯穿整个教学环节,涵盖教案与课堂教学设计、考核体系等各教学要素。

2、构建环境学科课程思政体系,突出价值引领。在近些年的教学实践中,选取《大气污染控制工程》、《水污染控制工程》、《固体废弃物处理工程》、《环境土壤学》、《环境化学》、《环境工程原理》、《环境科学导论》、《物理性污染控制工程》、《环境影响评价》、《环境规划与管理》及《环境微生物学》等环境科学与环境工程专业基础及核心课程,以集体备课方式全面梳理相关思政元素、专业知识点及教学案例,构筑环境类专业课程思政体系,设计相关内容。

3、融入环境学科时代主题,突出精神引领。主要内容:1) 生态文明的提出及发展历程;2) 中华文化的生态、环境观与智慧;3) 马克思主义的生态与环境观,以及与中华文化的比较;4) 习近平生态文明思想四大核心理念:生态兴则文明兴、生态衰则文明衰,人与自然和谐共生的新生态自然观;绿水青山就是金山银山,保护环境就是保护生产力的新经济发展观;山水林田湖草沙冰是一个生命共同体的新系统观;环境就是民生,人民群众对美好生活的需求就是我们的奋斗目标的新民生政绩观;5)“十二五”以来环境保护措施解读:大气十条、水十条、土十条、蓝天计划,《“十三五”生态环境保护规划》、“生态文明”和“五位一体”战略布局;6) 可持续发展、循环经济、绿色经济、绿色发展与高质量发展;7) 全球重大环境污染事件解读,经验教训;8) 实例分析,北京科技大学大气污染团队二十年的努力与贡献以及各类工程案例,以及国家近几年查处的环境违纪、违法案件分析等,强化学生科学精神与工程伦理意识的培养;9) 学生自主讨论“我们能为节能环保做什么?”培养生态文明意识与生态道德修养;10) 综合分析首钢集团搬离北京战略意义,集体主义的大局观培养;11) 环境科学界的科学家故事,引导和激发学生们学习他们不畏艰辛、勇于探索的精神和严谨的治学态度等……

老师们围绕以上内容,分析课程的专业知识点、相关思政元素与教学内容、案例的结合方式,避免思政内容在不同课程课堂教学中的重复,从培养学生生态文明价值观入手,让学生树立“环境安全意识,工程伦理意识,生态道德意识,勤俭节约意识”,收到显著成效。

2.2. 课程思政实践——以《大气污染控制工程》为例

党的十八大以来,习近平总书记反复强调要“讲好中国故事”。故事讲好了,可以拉近师生的心理距离。《大气污染控制工程》课程特点是知识点琐碎繁多且抽象,因此,我们以“专业知识点 + 思政元素”为课程内容设计的核心,围绕知识点结合现代社会实际现象深入挖掘思政元素,从知识点的内涵、发展和文化背景、哲学思想等方面凝炼思政元素与价值观。以学生为中心,进行课程思政与课程内容设计,部分设计内容见表1。

Table 1. Design examples of some knowledge points and ideological and political elements of Air Pollution Control Project

表1. 《大气污染控制工程》部分知识点与思政元素设计举例

在教学中,始终将立德树人贯彻到课堂教学全过程、全方位、全员之中,努力培养出“政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正”的,符合社会和国家需求的高素质社会主义建设者和接班人。

2.3. 实施方法

贯彻“三贴近”(贴近社会发展实际、贴近学生生活实际、贴近学生思想实际)原则,坚持理论联系实际,将教学内容的政治性、思想性、知识性、创造性、学术性、趣味性融为一体。以学生为中心,通过分析教学内容、分析教学对象、改进教学方法,实现师生互动与教学相长,达到课程思政教学目标。

1) 分析教学内容。分析所选取的各门课程内容,抽取重要知识及与思政元素的对应关系;充分结合专业性质,基于课堂叙事性教学、平台情景式教学和网络延展式教学等多种方法和手段的相互渗透和有机融合,形成“立体化”的教学模式。

2) 分析教学对象。学生思维活跃,具有很好的知识储备和探索精神,环境与每个人生活与经济社会发展都息息相关,可以通过不同课程循序渐进潜移默化地以爱党、爱国、爱社会主义、爱人民、爱集体为主线,围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等重点优化课程思政内容供给,系统进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育,将“中国特色的生态文明思想”与“人类命运共同体理念”全面融入课程体系之中。

3) 改进教学方法。加强师生互活动,采用专题式教学法、案例式教学法、研讨式教学法、情境式教学等方法。以学生为主题,在充分准备、精心设计的基础上,选择能具有思政特色的相关事件、任务等,做成案例,“短视频”“虚拟实践”等形式,学生亲身体验,提升在专业课堂中思想政治理论的说服力、感染力。在教学过程中,老师努力将学、思、问、答融为一体,使学生“无疑时导其有疑,有疑时则导其解疑”,从而学得扎实,思得辩证,问得深刻,答得透彻。师生平等探讨,教学相得益彰。

3. 取得的成效

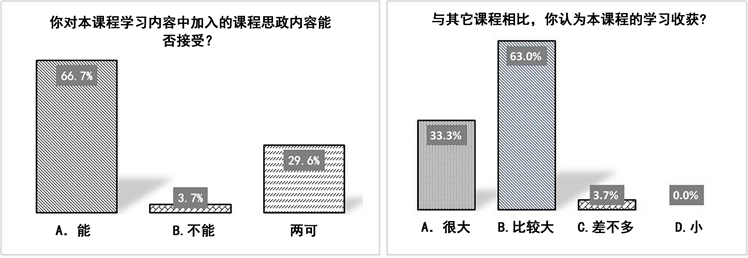

以《大气污染控制工程》课程为例,课程结束后,以无记名方式对课程思政及教学效果进行了调查问卷,同学们对课程思政及教学效果的评价如下:

Figure 1. Survey results of ideological and political recognition of curriculum and teaching effect

图1. 课程思政认可度与教学效果调查结果

从图1可以看出:绝大部分同学对本课程开展的课程思政内容能够接受,不赞成课程思政内容的为极少数。同学们在留言中说道:“生态文明的建设,更需要我们每一个人去努力。相信,我们的祖国,我们的地球会越来越好。”说明本课程的思政教育效果良好。

与其它课程相比,认为本课程的学习收获很大及比较大的分别占比33.3%和63%,说明本课程教学得到学生们的高度认可。一名同学是这样说的:很荣幸、也很高兴能听钱老师讲课,讲授了很多校外实践知识,这是我最大的收获。听完这门课程最大的感受就是这真的是只有经验阅历足够丰富的老师才能讲出来的课,是真的亲身参与过后,才能讲解的如此清晰明了;另外,还有一点就是讲解十分细致,例如上讨论课,同学们讲的话,在我听来好像没什么问题的,老师却能及时纠正,一一讲解,获益良多。另一名同学这样说:老师平常举的例子和扩展的知识很充足很全面,结合课本知识对我们教学,这种方式很利于我们对课本加深印象,老师让我们自我讨论,更利于我们自我探索,从案例中学会思考总结,学到了一些在学校学习不到的东西,很充实。

4. 结语

环境类专业课程蕴含着丰富的思想政治教育元素,我们通过提高专业课教师自身素质,组建教学团队,集体备课,丰富教学内容,从更深层次挖掘学生感兴趣、能引起学生共鸣的思政元素,并融入专业课程知识点,使学生在学习专业知识的同时,提高思想道德修养,提升政治觉悟,增强对中华民族的认同感,这些在边疆地区的教育事业中尤为重要。通过专业学习将课程中蕴含的文化基因和价值范式,与专业知识点结合传递给广大同学,教育效果更加明显。

致谢

课题研究过程中,环境教研室全体老师给予了大力帮助,广大同学也给予了全力配合,在此一并表示谢意。

基金项目

本项目得到伊犁师范大学课程思政课题(SZ202102)资助。