1. 引言

垃圾分类是指,以个人或家庭为单位,将产生的垃圾按规定类别分类收集并投放到指定地点的行为 [1]。推广城市生活垃圾分类有助于实现垃圾的源头减量化和资源化,顺应了十四五规划纲要对新时期生态文明建设实现新进步的要求,符合当前中国绿色发展的趋势。20年间我国有计划地持续推进垃圾分类普及工作,先后在以厦门、深圳、上海、武汉等为首的42个重点城市试行垃圾分类新政。本研究依托新时期城市生活垃圾分类在全国推广的背景,力图从心理学视角探索垃圾分类行为的结构,编制垃圾分类行为问卷,并对大学生群体施策。

本研究对垃圾分类行为结构的探索主要依据计划行为理论。计划行为理论(the theory of planned behavior, TPB)由Icek Ajzen于1988年提出,是关于态度–行为关系的成熟理论,广泛应用于垃圾分类等理性行为的研究中。该理论认为,现实行为的发生是由行为意向(Behavior Intention)所决定。行为意向又受到三个因素的影响,分别是态度(Attitude,即对行为可能结果的信念和评估)、主观规范(Subjective Norm,即对他人的规范性期望和遵守这些期望的动机)和感知行为控制(Perceived Behavioral Control,即对可能促进或阻碍行为的因素的感知和把控能力),理论模型如图1 [2]。

TPB理论首次将态度和行为之间的联系进行考量和描述,对行为预测和行为背后心理动因的分析产生了积极的影响 [3],因此成为行为学领域经典的理论。本研究对垃圾分类行为的结构探索正是基于该理论。

TPB理论中的“行为态度”中“行为态度”这个概念的意义相对宽泛和抽象,TPB问卷中常将人们对垃圾分类的认识是否清晰、对分类举措的正向或负向情感,对实际践行垃圾分类的意愿等不同性质问题合并包含在垃圾分类的“行为态度”中,导致对垃圾分类行为分析结果模糊。基于此,本研究结合经典的态度ABC理论将行为态度进一步细分为认知、情绪和行为意向三个部分。态度ABC理论是由D. G. Myers于1993年提出。将态度定义为“对某物或某人的一种喜欢与不喜欢的评价性反应,在人们的信念、情感和倾向性行为中表现出来”,这种反应倾向由情感(affect)、行为意向(behavior intention)和认知(cognition)组成 [4]。考虑到TPB和态度ABC理论中的“行为意向”在名称和含义上有一定重合,故合并为一个。

其次,添加了外生潜变量“外部情境”。这是由于考虑到TPB理论具有一定的局限,即片面强调人的主观能动性性,将人均质化,而对个体、文化和语境差异等客观情境对行为的影响不加考虑 [5]。而Guagnano等的态度–行为–情景理论认为,主观的态度和客观的情境同时作用与现实行为,态度和情境间具有一定的相互独立性。在某种情景因素非常有利的情况下,即使态度是不情愿的,但行为依然大概率会发生 [6]。

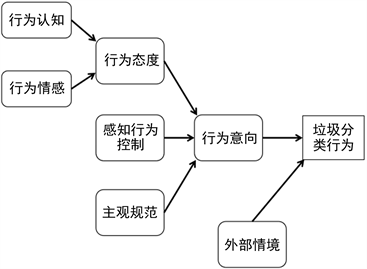

同时,本研究结合理论和实际,对TPB模型进行了局部调整。基于以上理论,本研究实际确定的理论模型如图2。

Figure 1. Ajzen’s planning behavior theoretical model

图1. Ajzen计划行为理论模型

Figure 2. Questionnaire model of garbage classification behavior of college students

图2. 大学生垃圾分类行为问卷模型

2. 研究方法

2.1. 被试

1) 问卷施测样本:

选择大学生为被试。通过问卷星网站线上发放调查问卷,最终回收问卷1238份。通过答错探测题(题目要求被试选择某项固定答案以探测被试是否仔细读题,6道)剔除无效问卷165份,得到有效问卷1073份,有效回收率为86.67%。按1:0.998比例将被试随机分成两组,一组537人进行探索性因子分析,一组536人进行验证性因子分析。

有效被试总体性别比为男女41.8:58.2;年级以本科大一为主,占比65.9%;大二、大三、大四分别占比7.9%、10.2%和11.7%;硕博研究生占比4.3%;作答IP覆盖全国31个省级行政区,详见表1。

Table 1. Statistical results of demographic variables of college students’ garbage classification behavior questionnaire

表1. 大学生垃圾分类行为问卷人口学变量统计结果

2) 重测样本:

随机抽取36名被试,邀请其在时间间隔两周后接受重测。剔除无效问卷3份,保留有效问卷33份,其中性别比为男女1:1.2。

2.2. 问卷编制

2.2.1. 初测项目的形成

项目池形成:本研究先组织开放式访谈,招募21名在校大学生,收集其对垃圾分类政策及行为等的看法、疑问、态度、印象、建议等描述,并从报纸、媒体、社交平台和文献中抽取垃圾分类相关词句表述,再参考白峻恺关于垃圾分类调查问卷的题目表述 [7],共形成143个条目。1名心理学高年级本科生对以上条目进行凝缩和排重,并在保留原意的前提下对句式进行调整,最终保留88项条目。

专家评价:邀请3名高校心理学专任教师对初测问卷进行评价,挑选出表意不明、歧义、复杂难懂、与维度无关的题项,并对理论构想符合度和问卷结构合理性进行评价与提出修改意见。反馈意见主要包括:1) 对维度的定义不够明确,导致维度与维度之间存在涵义交叉;2) 部分题目反复强调同一个意思,建议删减;3) 部分题目表述含有专业术语,不够简明通俗;4) 部分题目表述存在双关和歧义。按照专家意见斟酌修改和删除部分题目(意义重合,7项)后,又通过邮件邀请到7位心理学专业的高年级本科生和硕士生针对初测问卷题目的填答体验填写自编评价问卷。在评价问卷中请其对各项目表意明确性和简洁易懂性进行5点评价(1——非常差,5——非常好)。对总平均分低于3的题项,按专家意见进行修正。回收结果表明所有题项的平均分均大于3,即各专家对题量、项目表意明确性、简洁易懂性和结构合理性评价良好。最终保留71个题项。

2.2.2. 问卷施测

用问卷星录入编制好的初测问卷指导语和71项题目,通过线上方式对大学生被试进行发放施策。

2.2.3. 研究工具

自编大学生垃圾分类行为问卷:初测问卷包括行为认知、情感、行为意向、感知行为控制、主观规范、情景因素等6个维度、共71个项目。采用李克特5点计分:1——非常不符合,2——有点不符合,3——不确定,4——有点符合,5——非常符合。其中包括10道反向计分题目。另有6道答错探测题,不纳入结构方程模型。

2.2.4. 数据处理

本研究对数据的处理按以下步骤进行:1) 采用SPSS26.0对1073。份有效样本数据进行项目分析,随后将1073份样本随机分半;2) 采用SPSS26.0对其中一半被试样本(537份)进行探索性因素分析,以探索和调整问卷结构;3) 采用AMOS25.0建立结构方程模型,并对另一半(536份)进行验证性因素分析,以进行结构效度的验证;4) 对1073份样本数据计算内部一致性信度,使用33份重测样本检验问卷的重测信度。

3. 结果与分析

3.1. 项目分析

按总分对被试问卷进行由高到低的排序,设前27%为高分组,后27%为低分组。采用独立样本t检验对高、低分组在各个题项上的得分差异进行考察。结果显示,所有71道题项得分均在高、低分组上达到显著性差异(P < 0.01)。

通过Pearson相关分析,计算问卷各个题项与总分间的相关,结果显示除了项目10、15、17、19、21、27、29、30、42与总分的相关系数低于0.05的显著水平外,其余各项与总分之间的相关系数均达到P < 0.05显著相关水平。删除项目9个,至此保留62个项目。

3.2. 探索性因子分析

根据项目分析结果,对余下62个项目进行探索性因子分析。KMO = 0.954,Bartlett球形度检验χ² = 19075.377,P < 0.01,该问卷适于进行探索性因子分析。由于理论上各因子之间存在一定程度的相关,故采用最优斜交旋转法。初步探索得出10个特征值大于1的公因子。根据项目载荷表,对满足以下三个标准中任何一个的项目进行删除:

a) 项目载荷过低:项目的最大载荷<0.40)交叉载荷过高:最大的两个交叉载荷绝对值均≥0.40

b) 被划分到同一维度下到项目不足3项:删除整个维度上所有项目。

根据载荷标准删除31个项目,对剩下的31个项目进行探索性因子分析,KMO = 0.943, Bartlett球形检验χ² = 10385.396,P < 0.01。探索得出6个特征值大于1的公因子。6个因子可累计解释方差的64.45%。根据项目内容和其在初测问卷编制时被划分的维度,分别将6个因子命名为:行为认知、情感、行为意向、感知行为控制、主观规范和情景因素。项目因子载荷表见附录。

3.3. 验证性因子分析

先采用一阶验证性因子分析对大学生垃圾分类行为问卷的结构进行验证,发现模型拟合优度理想,综合拟合指数如表2。模型拟合度指标χ²值为925.527、df为411、P值小于0.01、χ²值与自由度的比值(χ²/df)为2.252、渐增式配适度指标(Incremental Fit Index, IFI)为0.944、比较配适度指标 (Comparative Fit Index, CFI)为0.944、平均近似误差均方值(Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA)为0.05。模型拟合较好,所有指标均在可接受范围内,说明收集到的数据与一阶模型适配良好。

Table 2. Model fitting index of college students’ garbage classification behavior questionnaire

表2. 大学生垃圾分类行为问卷的模型拟合度指标

据验证性因子分析得出的维度相关矩阵知(见表6),除了“主观规范”和“感知行为控制”间相关系数为0.601外,其他各因子间相关系数均未超过0.60,故不再考虑二阶和多阶因子分析模型。

3.4. 信度指标

3.4.1. 内部一致性系数

对问卷的各维度及总问卷的信度进行分析。由表3知,总问卷的Cronbach’s α系数为0.849,各维度 Cronbach’s α系数均大于0.7,内部一致性信度较好。

Table 3. Reliability analysis of college students’ garbage classification behavior questionnaire

表3. 大学生垃圾分类行为问卷的信度分析

3.4.2. 重测信度

随机抽取53名(其中38名有效)被试,邀请其在正式施策2周后接受重测。结果如下表4。总问卷重测信度为0.797,表明问卷具有较好的重测信度。

Table 4. Test-retest reliability of college students’ garbage classification behavior questionnaire

表4. 大学生垃圾分类行为问卷的重测信度

3.5. 效度指标

3.5.1. 内容效度

为保障问卷具有较好的内容效度,本问卷编制遵循以下几个要点:1) 在严格的理论推导和前人研究的基础之上形成问卷结构的初步建构,确保该结构的理论可行性;2) 参考已有垃圾分类意愿和行为相关问卷的题项并结合当下实际进行改编;3) 听取3位心理学专家的意见和建议并对问卷题目表述进行多番调整和删节,各项目和整个量表的代表性和内容关联性等都通过了专家的评估。以上步骤确保该自编问卷具有较好的内容效度。

量化结果再次验证本问卷的内容效度在条目效度指数和量表效度指数上都表现良好(见表5),I-CVI和S-CVI/UA均为1,各条目和总问卷都能有效测量需要到大学生垃圾分类行为。

Table 5. Expert evaluation indicators

表5. 专家评估指标

3.5.2. 结构效度

本研究以各因子间相关与因子同总分之间的相关作为结构效度的评价指标,建立相关矩阵如下表。理想情况下,各因子之间应存在中等程度的相关,即项目的组间相关在0.10~0.60之间。此外,因子与总分之间应存在高度相关,或者至少高于因子与因子之间的相关。证明因子间虽有不同,但总体上仍然测得是同一个心理特质。由下表6得知,因子间存在相关,最大值为0.601,最小值为0.100,接近临界值,基本可接受,因子间相关均小于对应的题总相关,故本问卷结构效度良好。

Table 6. Correlation between factors and total scores

表6. 各因子之间与总分之间的相关

注:**表示p < 0.01;*表示p < 0.05。

3.5.3. 区分效度

为了检验该自编问卷各维度在大学生垃圾分类行为不同程度上的区分效度,对正式施策的537名被试取前后27%形成高低分组,前27%为强烈垃圾分类行为倾向组(简称高分组),后27%为微弱垃圾分类行为倾向组(简称低分组)。对正式施策问卷得分在高低分组上的差异进行统计与比较。结果见表7。

Table 7. Difference test of high and low groups in each dimension

表7. 高低分组在各维度上的差异检验

注:**表示在0.01水平上显著。

各维度得分及问卷总分在高低分组上均存在显著性差异,故说明该问卷具有较好的区分效度,能够有效区分具有不同垃圾分类行为倾向的群体。

4. 讨论

4.1. 自编大学生垃圾分类行为问卷的科学性和适用性

本问卷编制的过程和结果均符合科学性的要求。编制流程符合心理学问卷编制规范要求。本研究通过文献分析、开放式访谈、专家评估、预测发放和正式施测等环节,共形成草稿问卷、意见稿问卷、预测问卷、正式问卷、重测问卷等多个版本,经修订,最终形成结构合理、内容简明的大学生垃圾分类行为问卷。问卷测得的各项指标均符合接受标准。信度分析结果显示,问卷总分与各维度得分的Cronbach’s α系数在0.72~0.94之间,说明问卷内部一致性较高;总问卷的重测信度为0.797,说明问卷跨时间的一致性较高。效度分析结果显示,问卷具有较高的内容效度、结构效度和区分效度,说明问卷既在专家主观评测结果上令人满意,又在实测数据结构上符合期待,题项表意在跨维度一致性和维度间区分性之间达成了相对平衡。验证性因子分析结果显示,各项模型拟合指数均超过标准,模型拟合优度良好,和理论假设具有较高的一致性。

本问卷对测量大学生垃圾分类行为具有适用性。问卷共分为6个维度,包括大学生垃圾分类行为的认知、情感、意向、感知行为控制、主观规范和外部情境。其中认知维度4项,测量个体对垃圾分类行为的认识具有评价意义的叙述,包括对垃圾分类的认识、理解、信念等;情感维度4项,测量个体对垃圾分类行为的情感体验;意向维度4项,测量个体对垃圾分类的反应倾向或行为的准备状态;感知行为控制维度8项,测量个体实施垃圾分类行为的预期控制力和阻碍;主观规范维度5项,测量个体在实施垃圾分类行为时受重要他人影响的程度;外部情景维度6项,测量个体对于其实施垃圾分类行为具有影响的外界因素,包括政策、制度、宣传、奖惩等。正式问卷共31题,题目表述规范简明,尽量避免歧义,大学文化水平人士可以在10分钟以内完成。

4.2. 基于计划行为理论编制大学生垃圾分类行为问卷的可行性

基于计划行为理论编制大学生垃圾分类行为问卷具有理论和现实意义上的可行性。

理论可行性上,计划行为理论是较为成熟的社会心理学理论,理论本身经受长期演变逐渐趋于完整,其内在逻辑亦适用于解释垃圾分类行为的成因和预测垃圾分类行为的发生和强度。该理论将行为同其内源影响因素建立了联系,注重从态度、感知行为控制、主观规范等内生变量角度解释行为。将外部行为的发生和发展同行为主体的主观意愿结合起来,为从改变意愿来改变行为的干预角度提供理论解释。

现实可行性上,计划行为理论已在行为研究领域多次得到检验,并为我国垃圾分类工作中已经暴露的现实问题提供了可信的解释视角和调整思路。计划行为理论已被广泛用于医学领域对成瘾行为,社会学领域对亲社会、亲环境行为、理性行为等,经济学领域对旅游行为等的研究。如鄂丽丽等基于计划行为理论研究了住院患者的戒烟行为,发现护士的帮助可以提高吸烟患者的感知控制强度,进而促进其戒烟 [8];周海滨以计划行为理论为基础,构建居民环境行为影响因素模型 [9];李玟璇将计划行为理论与眼动技术结合对景区旅游行为进行量化研究 [10]。在垃圾分类行为研究领域中,研究者亦认为计划行为理论亦是最为普遍接受和广为认可的理论模型 [3]。计划行为理论为解决我国当前垃圾分类推进工作中的难题提供了新的视角。我国早前的垃圾分类推广工作屡屡碰壁,市民参与积极性差,效果并不理想。有学者依据“经济人”假设来解释其中的原因,认为大部分人具有趋利倾向和短视缺陷,对“垃圾分类”这一没有给自己带来直接利益,反而很麻烦的事情感到厌烦,参与率自然不高。计划行为理论在此基础上,又引入了“非理性”的影响因素,认为人能综合在做出某一行为前会综合各种信息来考虑自身行为的意义和后果。在垃圾分类等亲环境行为上表现为,人能够理性权衡个人时间精力付出与国家乃至全人类命运共同体的生态利益之间的利害关系。使得从行为认知、情感、行为意向、感知行为控制、主观规范、情景等因素来影响垃圾分类行为成为可能。如通过教化深化人们对垃圾分类的科学认识;营造崇尚环保的气氛以提高参与热情(情感);鼓励身边人互相监督以加强主观规范;在分类设施的设计上突出便捷时尚以减轻垃圾分类的不便,进而增强对做好垃圾分类的控制感(感知行为控制)等。

综上,基于计划行为理论编制大学生垃圾分类行为问卷具有理论和现实双重意义上的可行性。

4.3. 从影响因素的角度探索垃圾分类行为结构的合理性

本问卷编制过程中,选择从“垃圾分类行为的影响因素”的角度解构垃圾分类行为。

本问卷将行为作为测量对象,这使得本问卷不同于测量心理特质的问卷,不能采用将心理特质的整体拆解、分化成不同部分的编制思路。行为是一个连贯的过程,是作为整体而发生作用,不能将其拆分为不同部分。本研究通过探索行为产生的影响因素来探索行为本身,即采用问卷编制的溯源模型,以下将对各种模型的适用情况和选取溯源模型的原因进行解释。

根据行为学文献分析,发现测定行为结构的思路不应局限于解析结构本身。。除此之外,还存在多种模型思路,以下将逐次进行分析:

1) 描述模型。指从不同侧面描述行为的特征,做出界定与分类。心理特质类问卷最常采用的模型思路,常常将某种心理特质的整体拆解为各个部分来描述问卷的结构。常用于精神科疾病筛查问卷或人格特质问卷的编制。如在痴呆病人精神行为症状照顾者问卷中,研究者将痴呆行为分为行为异常、情感表达异常、作息异常等维度 [11];又如哈兹威和麦今利在MMPI明尼苏达多项人格测试问卷中将病态人格分为疑病、抑郁、癔病、精神病态、妄想狂等10个临床特质。2) 过程模型。即将行为拆解为动态过程中的每个步骤。如驾驶员的信息处理模型中就分为感知、记忆、判断、意志决定等过程 [12] [13]。3) 溯源模型。将垃圾分类行为的结构层次等同于影响因素和来源。这是基于计划行为理论编制行为问卷最常用的思路。如研究者将护士帮助患者戒烟的行为、农村居民垃圾分类行为、防御性驾驶行为等都分为态度、意向、感知行为控制、主观规范等维度 [7] [8] [13]。过程模型也回答了“是什么”的问题,且更强调行为的动态过程。但如果将垃圾分类行为分解为分类收集、分类投放、回收处理等流程。但这种思路与本研究所探讨的居民对生活垃圾的分类及投放行为无关。

本研究只适合溯源模型。该思路在理性行为的研究中更常用,它将行为与其心理动因挂钩,虽然并没有直接从“是什么”的角度解构行为,但根据计划行为理论,对行为的态度、意向、感知到行为的后果和完成行为的把握等影响因素,才能探索行为的形成原因,预测行为的发生。

基于此,研究者最终选择从影响因素的角度探索垃圾分类行为问卷的结构。

4.4. 研究局限及展望

本研究在被试样本的选择上仍存在一些不足。考虑到高校大学生是环境教育的主体,大学校园是推进生活垃圾分类的重要阵地 [14] [15],以及大学生具有抽样的便利性,本研究选用大学生被试。但将被试限制于大学生群体,一定程度上影响了本问卷在居民、村民、公民等更大范围人群上的推广性和适用性。期待后续研究者继续跟进垃圾分类问卷的编制和测试工作,将本问卷在更大范围人群上去重新测试,验证信效度,以期早日推广到全体公民,探索垃圾分类行为量化工具的普适意义。

5. 结论

1) 按照心理测量学规范编制问卷,获得自编大学生垃圾分类行为问卷。涵盖行为认知、行为情感、行为意向、感知行为控制、主观规范、情景因素等6个维度,共31个题项。各条目简单易懂,可在15分钟之内答完,施测方便。

2) 本问卷具备理论和操作双重意义上的可行性,具有较好的信效度,与理论构想基本吻合。可以作为垃圾分类行为研究领域科学有效的心理社会研究工具。

附录

Table A1. Factor load of exploratory factor analysis of college students’ garbage classification questionnaire

附表1. 大学生垃圾分类问卷探索性因素分析的因子载荷

注:因子载荷小于0.4的在表格中不再显示。

NOTES

*通讯作者。