1. 引言

近年来我国大气污染问题日益突出,严重威胁了公众健康,成为人类面临的共同挑战。2013年,中国发布《大气污染防治行动计划》即“大气十条”,2018年,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,这些政策的提出表明中国政府治理大气污染的坚强决心 [1],给大气污染治理与防控提出更高的标准,同时也对环保类人才的培养提出更高要求。高校是人才培养的摇篮,如何全面培养适应社会发展和市场需要的人才一直是教育事业关注的问题。教育部对大学生教育提出明确要求:进一步加强实践教学,注重学生创新精神和实践能力的培养(《关于进一步加强高等本科教学工作的若干意见》,教高[2015] 1号) [2],表明培养具有实践创新能力的应用型人才是当前教育的重点。

《大气污染控制工程》是一门高等学校环境工程专业的核心课程,是环境工程知识体系的重要组成部分,该课程涉及的知识面很广,包含化学、高等数学、材料科学、物理学等多个学科的内容,与大气污染治理工艺和技术联系紧密的特点。虽然该课程与工程实际问题联系较为紧密、实用性高,但是由于本课程涵盖多种大气污染原理、工艺概念和参数推导较多且易混淆、对学生利用综合知识来分析问题并进行工艺设计和计算的要求较高,使得学生普遍反映该课程是一门非常难学且容易忘记的课程。近年来同行们的为提高教学质量,从不同方面提出多种教学改革措施。刘忻等 [3] 等以课程预期学习目标为导向,提出了突出学生的学习主体,注重课程间的协调、改善教学方法和构建更合理评价体系的教改思路。蔡炜 [4] 基于实践教学中的问题,从创新实践教学方法、优化实践课时设置、完善实践教学考核体系等提出改革内容。祁志冲等 [5] 注重科学研究前沿进展融入教学,从科学研究前沿进展内容的选取原则,融入本科教学的方式,以及融入教学的意义等方面进行了深度探讨。本文结合作者多年的教学经验,对教学模式提出新的改革措施,以期对环境工程专业的相关课程教学改革提供帮助。

2. 教学中存在的问题

结合《大气污染控制工程》的教学实践现状,发现主要存在以下问题:

1) 学时少,教材内容多、更新慢。大气污染控制工程作为环境专业的必修课程,包括了大气污染物从产生、扩散到末端治理,几乎涵盖了全部大气污染治理的内容,内容繁多,涉及到化工原理、流体力学等多门专业基础学科知识,知识联系性强,抽象问题多且复杂。但是这与普遍存在的学时较短的现象相矛盾,老师要在较短的学时内完成教学大纲任务,缺乏生动性且难以将理论应用于实践。同时,大气污染防治技术飞速提升和发展,但是新技术或者热点介绍受成稿时间限制相对量少而不足,使得教材更新难以跟上最新的国际前沿技术的发展 [6]。特别是对于当前比较关注的一些如雾霾、挥发性有机物治理等方面涉及较少,缺乏相关案例介绍;并且教材中所列控制标准等也存在老旧问题,与我国新提出的污染物控制标准存在差异。

2) 学生能动性低,课堂缺乏活力。很多学生在填报志愿时没有充分了解环境专业的课业要求及其就业趋势,或是被动调剂,在开始学习专业课后发现自己对本专业兴趣低下,特别是专业性较强的课程。而且目前教学方式仍以理论知识的讲解为主,讲授式课堂启发性不足,学生缺乏主动能动性,被动为获得学分而学习,对学习该课程的意义和用途知之甚少,从而导致对课程的理论知识掌握较弱,创新意识不强。学习结束后分不清对重点和难点,难以利用所学知识分析和解决实际问题,缺少成为蓝天保卫环保工程师的志趣。

3) 理论讲授扎实,实践环节不足 [7]。高校重视知识灌输,忽视实践动手能力。导致多数课时用于理论教学,实验课时少且多以简易常规科普性技术演示方式进行知识讲授,无法激发起学生的学习兴趣。学生实践受到资源有限、场所不足、专业普适性的制约,对环境问题认知不到位,无法将知识与实际结合。

针对全国高校大气污染控制工程课程授课等的现状,结合先进的教学经验、国家政策、环保人才培养目标和课程特点,从教材、课程学习价值、教学方式、实践内容对该课程教学模式等进行了全面探讨和改革,为大气污染控制工程课程建设和教学改革提供参考。

3. 学生为中心,以学生学习成果为导向的改革措施

山东大学环境工程专业已经启动IEET认证申报工作,主旨为以学生为中心,以学生学习成果为导向,确保教育品质,或培育学生的成果。该教育理念对《大气污染控制工程》课程教学改革意义重大,为更好适应学校的建设目标,通过学习同类院校的经验,总结适合本专业的教学改革措施如下

1) 多元化教材新形式

优秀的教材对教学质量至关重要,是建设一门精品课程的关键。教材在确保内容质量的前提下,还要紧随时代发展进步,涵盖新大气污染物治理的概念,新技术的发展水平,新政策、标准的要求,让学生对该方向具有全面认识。教材应该多元化,不能局限于书本,网络时代下应充分利用电子教材、网络教材和多媒体课件和视频等,开展以纸质书籍为主、网络资源为辅的多元化教材新形式,打破原有死记硬背课本的学习方法,拓宽学生的眼界,培养自我学习能力。

2) 明确课程学习价值

面对我国严峻的复合型大气污染形势,亟需更多的专业型环保人才参与到“蓝天保卫战”战略,《大气污染控制工程》作为大气污染防治技术学科的主要课程,任课教师应在学习指导工作中发挥主力作用,明确课程学习价值,结合课程教学做好学习指导工作。学习指导应实现以下目标:首先,增加向学生全面解读培养方案的工作环节,应该让学生清楚课程的学习要求,知晓应该具备的知识、能力和素质,帮助学生对实现毕业要求的路径有所了解;其次,应该让学生明白《大气污染控制工程》课程的学习价值和作用,了解大气环保工程师的责任与使命,增强学习主动性和自觉性,进而引导学生做好成为专业型环保工程师的职业规划;最后,应该建立起良好地师生沟通渠道,使学生在学习中遇到问题时能够方便地寻求帮助。

3) 多元化教学方式

教育的本质是培养人才,让人掌握多种适应社会发展的手段。“双一流”高校瞄准的是拔尖创新人才和未来顶尖科学家人才培养,所以本课程教学立足于蓝天保卫环保工程师培育,因材施教,发挥学生教学主体角色,加大在大气治理方向有志趣的学生的培养力度。在课堂中引入案例教学 [8]、加入前沿热点、开展互动式教学和专题式教学方式,激发学生发现问题、解决问题的求知欲,充分调动学生的学习积极性。视频教学是新兴的教学方式,应充分利用这一方式,打破时空局限,开展线上线下教学方式,不拘一格的让学生更为方便的学习和复习课程知识。引入以研究生为助教教育模式,辅助老师完善对学生学习成果的考察,加深本科学生对所学知识及在科研以及实际应用的认识,进而激发本科生深耕于环保和科研领域的服务意识。

4) 重视学以致用

开展启发式教学,让学生明析学习本课程的目的和应用价值。强化实验和实践环节,组织学生深入本地工厂一线,如华能青岛热电厂、华电等企业,参观学习传统工业脱硫脱硝以及海水脱硫体系,加深对现有的重点工艺、技术的应用领域的认识,使理论与实际紧密结合。引导学生进入实验室,学习新兴大气污染(PM2.5、VOCs等)科研现状,新治理手段(光催化、电催化等),使学生既了解热点问题的国内国际研究动态,又加深对这些热点问题涉及理论知识的掌握,激发学生自主学习和创新意识。为成为蓝天保卫环保工程师奠定坚实理论和实践经验。

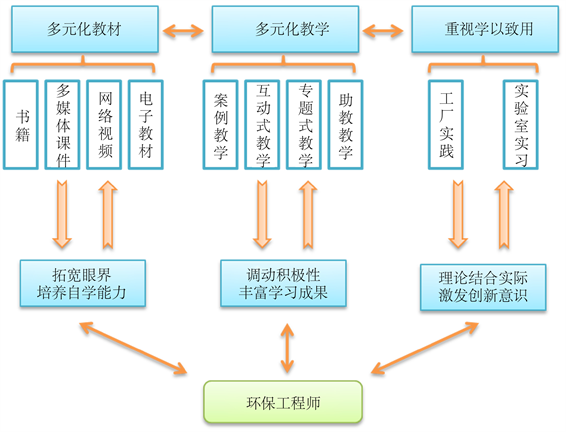

综上分析,我们提出该课程的教学实践体系如图1所示。

Figure 1. Diagram of the teaching practice system

图1. 教学实践体系图

4. 结语

在当下蓝天保卫战的攻坚阶段,全国高校应该注重蓝天白云环保工程师培育,本文针对全国高校大气污染控制工程课程授课等的现状,结合作者多年的教学经验、国家政策、环保人才培养目标和课程特点,三位一体地对该课程教学模式进行了全面探讨和改革,为大气污染控制工程课程建设和教学改革提供参考,以达到实用型环保人才培养目标。

基金项目

本文得到山东大学教育教学改革研究立项资助(项目编号:2021Y225),在此致谢。

NOTES

*通讯作者。