1. 引言

生境是各类生物赖以生活的生态地理环境 [1] [2],生境质量(Habitat Quality)是指生态系统提供的适宜于生物健稳发展的生存能力,被视为区域所有生态系统服务功能的重要基础和区域生态安全保障的关键环节 [3] [4] [5]。而土地利用对生境斑块之间的能量流动和物质循环至关重要,其变化会进而影响区域生境的服务功能和分布格局 [6]。在全球气候变化复杂背景下,生态系统的水土要素及资源的耦合作用过程也会发生相应改变,会对生物多样性产生重要的影响,且快速城镇化的发展会促使城乡之间土地利用的空间不断发生转型和重构,进而对区域生境产生较大冲击并直接影响着整个区域环境和生态系统服务水平 [7] [8] [9]。生境质量评估将土地利用变化作为研究视角,推进了土地利用变化研究与生态系统服务研究的融合,已成为了全球变化研究领域的热门问题之一 [10] [11] [12] [13],对生境质量对土地利用变化的响应机制进行科学探讨,剖析区域生境质量的变化规律,可为维持区域生态系统平衡奠定坚实的基础。

学者们已对生境质量展开广泛研究 [14] [15] [16]。早期学者的评估重点主要集中两方面,通过野生种群评价生境质量高低及人类活动对生境结构和功能的影响 [17] [18],随着土地利用/覆被变化被代表性国际项目作为全球变化的核心问题,土地利用变化对区域生境质量的影响也开始被广泛关注 [10]。目前关于开展土地利用变化与生境质量关系的研究方法总体可分为两大类:一类主要是通过野外调查的方式获取与生境质量有关的植被类型、水质、生物物种以及人类干扰活动等指标来构建指标体系评估生境质量 [19] [20] [21] [22],该研究方法的数据需求较大且不易获取。随着HIS [23]、ARIES [24]、InVEST [25] [26]、SolVES [27] 等模型应运而生,基于模型进行评估成为了生境质量的另一类主流评价方式。主要是为了识别适宜的生存环境,分析生物的生存环境和分布规律 [28] [29]。其中数据需求较少且空间分析能力强的InVEST模型发展成为了生态系统服务评估的主流模型之一 [30] [31] [32],其研究主要侧重于定量探究土地利用变化对生境质量的影响过程 [33] [34] [35] [36] [37],并未显示化表达土地利用类型与生境质量的空间关系,在揭示二者内在关联等方面存在短板。在此基础上本研究引入地理加权回归模型(geographical weighted regression, GWR),GWR作为现代空间计量局部模型分析,能够较好描述空间异质性及其规律性,可以揭示空间非平稳性和依赖性,被视为空间异质性探究的高效途经 [38] [39],在本研究中,利用InVEST模型结合地理加权回归模型能够更准确的表达土地利用类型和生境质量的空间关系,探究生境质量及其驱动因素的关联关系。

溧阳市地貌多状,低山、丘陵、平原圩区分布境内,属典型的平原丘陵过渡区,气候温和湿润,资源丰富,该研究区内土地利用类型多样,近年来随着产业调整和生态创新,溧阳市的土地利用格局逐渐发生变化,引起区域内生境质量发生改变,具有较好代表性。因此本文选取江苏省溧阳市作为研究区域,采用InVEST模型生境质量模块,结合地理加权回归模型,以2003~2015作为研究时间尺度,以2003年、2009年及2015年为时间节点,探究土地利用变化与生境质量在空间上的定量关系,同时在分析该区域土地利用变化的基础上,探究其对生境质量的影响机理,以期为该区提供探寻资源环境和社会经济协调发展规律的科学依据和决策支持。

2. 研究区概况

溧阳市三面环山,一面临水,胥溪河横贯腹地,拥有万亩竹海和茶园,全市林木、耕地和水域总覆盖率达89.18%。地处苏浙皖三省接壤地区,位居长江三角洲南部。土地总面积1535平方公里,境内有多种类型的地貌,包括陡峭的低山,起伏的丘陵,地势较平的平原圩区等,其腹部与东部海拔较低,南部和西北边缘海拔较高,作为典型的平原丘陵过渡区,属于特殊的地形地貌交错地带(见图1)。降水集中,是我国旱涝多发地之一 [40]。溧阳境内河网棋布星陈,具有较高的水源涵养功能,近年来溧阳首倡“生态创新”,倡议建立“长三角一体化生态创新试验区”,使得溧阳市的生境质量引起了人们的广泛关注。溧阳作为推进江苏省社会主义现代化建设的试点,提出要抓好生态理念模式创新,既注重生态资源保护,又注重创新生态资源转化路径,以生态促进区域联动发展。本研究可为溧阳市生态文明建设过程中的生态安全格局构建和生态经济发展提供科学决策依据。

3. 数据与方法

3.1. 数据来源

本研究中2003~2015年土地利用数据来源于溧阳市国土局的土地变更调查数据,根据中国土地资源分类系统 [41] 和最新的土地利用现状分类标准建立二级分类体系,然后将土地利用二级类型合并为一级类,包括草地、建设用地、水域、林地、耕地、和其他土地等六大地类。栅格数据空间分辨率为30 m,数据处理是通过ArcMap 10.2和GeoDa1.10软件实现。

3.2. 研究方法

本研究主要采用InVEST模型中的生境质量模块评价研究区景观类型的生境质量和生境退化程度,在此基础上进行生境质量热点分析及空间自相关分析,使用Getis-Ord G*指数 [42] 来刻画溧阳市生境质量在局部空间上的集聚情况,通过LISA集聚图结合Moran散点图将空间格局进行可视化表达,研究该区域生境质量的空间分布规律,最后运用地理加权模型(GWR)探究溧阳市各地类变化对生境质量的影响程度及作用趋势的空间差异,探讨生境质量演变与土地利用变化的交互关系。

3.2.1. 基于InVEST 模型的生境质量评估

生境质量的优劣是由InVEST模型的Habitat Quality模块基于景观类型对威胁因子的敏感性和外界对生物多样性的威胁强度测算得到的一个无量纲指数,用来评价研究区景观类型的生境适宜性和生境退化程度的综合特征 [43],其计算公式为:

(1)

式中:Qxj是第j种地类中栅格x的生境质量;Hj是生境适宜度;Dxj是生境退化度;K是半饱和常数,当

时,K值和D值相等;z通常默认2.5,为尺度常数。Dxj公式为:

(2)

式中:R为威胁因子数量;Yr为威胁因子的栅格总数;ωr为权重;ry为栅格单元上威胁因子数;βx为栅格x的法律保护度水平;Sjr表示地类j对威胁因子的敏感性;irxy为威胁因子的作用范围,计算公式为:

(3)

式中:dxy为栅格单元x与y的线性距离;dr max为威胁因子r的最大作用范围。

参考以往研究 [13] [25] [44] [45],再综合考量溧阳市的实际状况,依据InVEST模型手册,以模型推荐值为基础,确定了Habitat Quality模块相关参数值(见表1、表2)。

Table 1. Threat factor and its maximum impact distance and weight

表1. 威胁因子及其最大影响距离和权重

Table 2. Habitat suitability and its relative sensitivity to different threat sources

表2. 生境适宜度及其对不同威胁源的相对敏感程度

3.2.2. 生境质量热点分析及空间自相关分析

本文使用Getis-Ord G*指数 [46] 来刻画溧阳市生境质量在局部空间上的集聚情况,其计算公式 [46] 为:

(4)

式中,xj表示栅格单元j的生境质量;wij表示栅格单元i与栅格单元j的空间权重矩阵;x和S分别表示生境质量平均值和标准差;n为栅格数量。

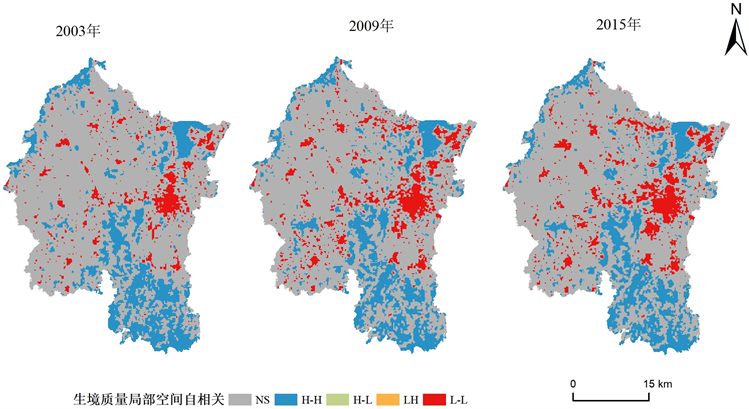

本文采用全局Moran’s I指数来描述溧阳市生境质量在全域空间上的集聚效应 [47]。采用LISA (Local indicators of spatial associations) [48] 来识别溧阳市各栅格单元的生境质量与其邻近栅格单元的差异程度和局部关联,将其空间格局分为H-H (高高集聚)、H-L (高低离散)、L-H (低高离散)、L-L (低低集聚)和NS (不显著)等5种类型,详细计算原理请参见文献 [48]。

3.2.3. 地理加权回归分析

运用地理加权模型(GWR)探究溧阳市各地类变化对生境质量的影响程度及作用趋势的空间差异。该模型是将数据的地理位置嵌至回归参数,可揭示被传统模型(最小二乘法回归模型)忽略的局部特性,使变量间的关系随空间位置而变 [49]。探讨生境质量演变与土地利用变化的交互关系,以生境质量指数变化为因变量,景观类型面积变化为自变量。模型表达式为:

(5)

式中:yi表示i的因变量解释值;xip表示i的自变量解释值;(ui, vi)是i的地理坐标;βp(ui, vi)是坐标(ui, vi)处的回归参数;εi表示随机误差项。

本文采用Adaptive校准权重函数,其权重函数表达式为:

(6)

式中:b表示基带宽度,采用BANDWIDTH_PARAMETER确定;dij表示位置(μi, vi)到位置(μj, vj)的间距。

4. 结果分析

4.1. 土地利用转移变化分析

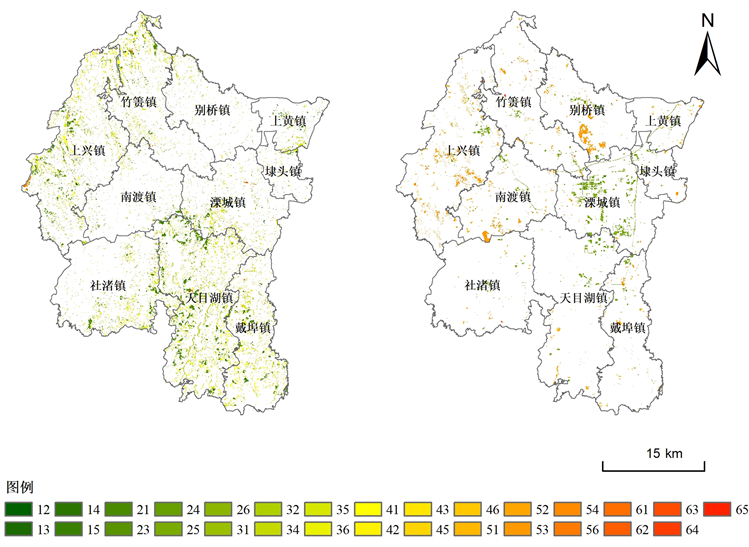

结合土地利用类型图(见图2),统计溧阳市2003~2015年各地类面积(见表3)可知:耕地、林地、建设用地和水域等四大地类是溧阳市主要的景观类型,总占比高达90%以上。其中耕地、水域和建设用地三类景观变化较大,2003~2009年,耕地减幅18.43%,建设用地和水域分别增幅39.03%和27.13%;2009~2015年,水域减幅5.17%,耕地和建设用地分别增幅1.66%和7.07%。总体来看,12年间耕地和草地分别减幅17.05% (126.43 km2)、71.22% (26.06 km2);建设用地、林地和水域分别增幅为48.86% (80.46 km2)、4.33% (13.28 km2)、20.56% (58.34 km2);其他土地变化不大。可见,建设用地持续扩张,耕地大幅减少是溧阳市土地利用变化的主要特点,建设用地的大肆增长以占用大量耕地和草地为代价。

进一步解释12年来溧阳市土地利用变化情况,由土地利用转移矩阵(见表4)和土地利用转移变化图谱(见图3)可明显得出:2003~2009年间溧阳市的用地类型转换频繁,2009~2015年间整体趋于平稳。2003~2009年土地利用的转移主要发生在耕地、林地、建设用地和水域之间,相互流转面积比例较大。耕地以流向林地、建设用地和水域为主,林地则以流向耕地和建设用地为主,林地和建设用地转出明显低于转入。且可以明显看出溧阳市建设用地与耕地的置换规模和建设用地对耕地的占用面积都较大;与上一时段相比,2009~2015年间转移数量和速度明显减缓,且主要以耕地和建设用地间的相互转移为主,水域流向耕地的面积远远高于其转入面积。总体分析,溧阳市水域面积的增加对溧阳市生态环境起到改善作用,在有限的空间资源中,建设用地大肆增长在满足人类需求的同时是以减少生态用地面积为代价,我们仍需加强对生态用地保护政策的落实。

Figure 2. Land use type map from 2003 to 2015

图2. 2003~2015年土地利用类型图

Table 3. Liyang City in different years around the class area

表3. 不同年份溧阳市各地类的面积

12:草地转为建设用地;13:草地转为水域;14:草地转为林地;15:草地转为耕地;21:建设用地转为草地;23:建设用地转为水域;24:建设用地转为林地;25:建设用地转为耕地;26:建设用地转为其他用地;31:水域转为草地;32:水域转为建设用地;34:水域转为林地;35:水域转为耕地;36:水域转为其他用地;41:林地转为草地;42:林地转为建设用地土地;43:林地变成水域;45:林地变成耕地; 46:林地变成其他土地;51:耕地变成草地;52:耕地变成建设用地;53:耕地变成水域;54:耕地变成林地;56:耕地转为其他土地;61:其他土地转为草地;62:其他土地转为建设用地;63:其他土地转为水域;64:其他土地转为林地;65:其他土地转为耕地。

图3. 2003~2015年溧阳市土地利用变化图谱

Table 4. Land use transfer matrix from 2003 to 2015

表4. 2003~2015年土地利用转移矩阵

4.2. 生境质量变化分析

4.2.1. 生境质量时空格局变化

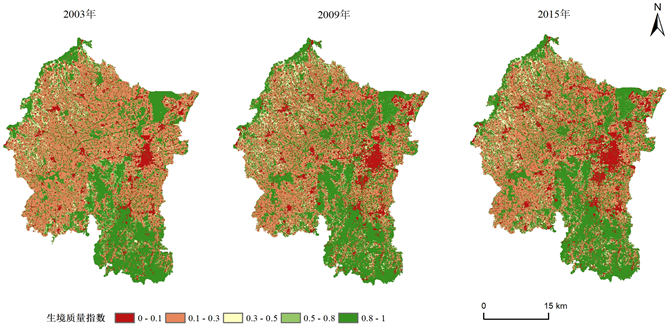

运用InVEST模型获取2003~2015年溧阳市生境质量指数空间分布状况(见图4),使用自然断点方法将其分为高(0.8~1.0)、较高(0.5~0.8)、中(0.3~0.5)、较低(0.1~0.3)和低(0~0.1) 5个等级。从空间格局来看,溧阳市生境质量总体上高等级和较低等级占较大比例,在空间上存在明显的异质性,区域差异较大。整体呈现南高北低、东高西低之势,且从中心到外围逐渐提高。其中,森林覆盖率较高的南部中低山区,生境质量指数多处于0.8~1.0之间,该区域人为干扰较弱,生境适宜性程度高;中部平原区及平原-山区交界的生境质量指数处多在0.3以下,该区域居民点密集且林耕交错,人类活动对生境的干扰频繁,且建设用地持续增加导致景观破碎,应成为未来生态规划过程中的关注重点。

Figure 4. Spatial distribution of habitat quality in Liyang city

图4. 溧阳市生境质量空间分布

从时间变化来看(见表5),2003~2009年溧阳市高等级生境质量增幅15.15%,较低等级生境质量减幅26.84%,折射出近年来溧阳坚守绿色发展理念成效显著,生境质量取得明显改善。2009~2015年溧阳市生境质量主要以高等级和较低等级为主,生境质量各等级面积变化较小。表明2003~2009年溧阳市的生境质量逐渐提升,2009~2015年趋于稳定。同时反映出溧阳市生境质量逐渐提升与耕地(威胁因子)面积显著减少及林地(生境适宜性高)面积增加的因素密不可分,虽建设用地(威胁因子)面积也增加,但其增幅小于耕地(威胁因子)减少和林地(生境适宜性高)增加的总幅度,所以溧阳市整体生境质量水平提升,也阐明了生境质量水平受地类转化作用较大。

Table 5. The quality area and proportion of different grades of habitat in Liyang city in different years

表5. 不同年份溧阳市各等级生境质量面积及其比例

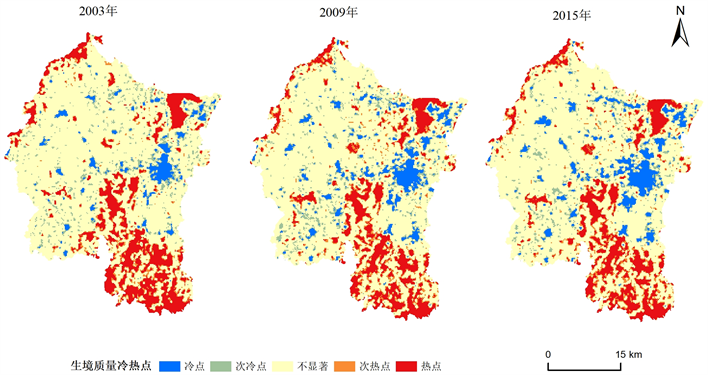

4.2.2. 生境质量热点分析及空间自相关分析

空间热点探索揭示了溧阳市生境质量空间分布呈“南部和边缘区热、中部冷”的格局。如图所示(见图5):热点区主要位于溧阳南部和边缘区,包括天目湖镇、戴埠镇和上黄镇,该区域植被覆盖度较高,水资源丰富,属于水源涵养区,生境质量指数较高;冷点区主要分布于以溧城镇为主的中部平原区,该区建设用地快速增加,居民点密集,胁迫因子对周围生境施压,导致景观连通性变差,破碎度加剧,生境质量指数低。次热点和次冷点主要分布在中部且相对分散,主要由于大量农村居民点和交通道路等威胁因子分布于此,胁迫效应致使生境质量不高。

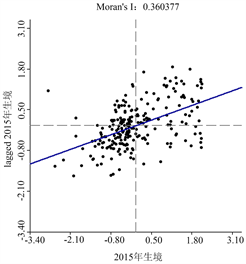

由全局空间自相关可知(见图6),溧阳市2003、2009和2015年生境质量的全局Moran’s I指数分别为0.513、0.329和0.360 (P < 0.01),表明溧阳市生境质量在空间上存在集聚现象,也从侧面揭示各区域发展紧密联系,呈一定空间正相关性。2003~2015年全局Moran’s I指数的变化表明2003~2009年生境质量空间集聚有分散趋势,至2015年又进一步集中。由图7可得出溧阳市生境质量“H-H”集聚主要位于溧阳南部和东部,具体包括天目湖镇、戴埠镇和上黄镇,表明该区域总体生境质量较好(见图7)。2003~2015年,“H-H”集聚区减少1.38%,表明2003~2015年间,该区域的生态环境质量略微下降。“H-L”和“L-H”离散区在2003~2009年间微弱增加,至2015年“H-L”离散区呈微弱下降之势,“L-H”离散区保持不变,且未出现明显的集中分布。2003~2015年间,“L-L”集聚区呈增加态势,但2009~2015年间增速相较2003~2009年间有所减缓(见表6),该区主要位于溧城镇及居民点密集区,生境质量较低,加强印证了城镇扩张对生境的威胁,未来需加强落实该区域的生态保育工作。溧阳市生境质量LISA集聚分布态势与近年来城镇扩张的核心区域和辐射方向较为一致。

4.3. 土地利用变化与生境质量权衡关系

用地理加权回归模型(GWR)在空间上定量刻画溧阳市生境质量演变与土地利用变化的交互关系,探讨其时空分异(见图8)。处理得到数据的模型拟合优度R2为0.625,说明模型的拟合结果较优。GWR模型的运算结果中溧阳市各个地类对生境质量影响都有特定的回归系数,各地类回归系数在空间上呈现出影响效应的显著差异(见表7)。

Figure 5. Distribution of habitat quality hotspots in Liyang

图5. 溧阳生境质量热点分布

Figure 6. Global spatial autocorrelation

图6. 全局空间自相关

Table 6. The relation area of each agglomeration

表6. 各集聚关系面积情况

Figure 7. LISA agglomeration map of habitat quality in Liyang city

图7. 溧阳市生境质量LISA 集聚图

Table 7. GWR model parameter estimation and test results

表7. GWR模型参数估计及检验结果

生境质量对耕地变化的响应趋势大致呈“由东南向西北递减”的空间差异,耕地与生境质量变化主要呈现正负相关效应并存的关系。在二者关系呈正相关效应的区域,表明耕地变化与生境质量变化是协同关系,耕地扩增有利于提高生境质量水平,呈负相关效应的区域,表明耕地变化与生境质量变化是权衡关系,耕地减退会加速降低生境质量水平;生境质量对林地和草地变化的响应在空间格局上较为一致,呈“由东向西递减”之势,都存在较高的正相关效应,表明林地和草地变化与生境质量变化是协同关系。扩增林地和草地面积,可切实提高植被覆盖率,给生境质量带来较大提升,林地和草地与生境质量变化的影响效应由东向西逐减,相关系数较大区域主要分布在东北部的上黄镇、埭头镇和别桥镇;溧阳市生境质量对水域变化的响应在空间上大致呈“东南高西南低”之势,也具有较高的正相关效应,表明水域变化与生境质量变化是协同关系,水域面积扩增对植被恢复有较好的促进作用,可推进实现该区域水源涵养能力的提升,从而改善生境质量。溧阳市生境质量与建设用地变化在空间上主要呈现负相关效应,表明耕地变化与生境质量变化是权衡关系,更加印证建设用地的扩张给提高生境质量水平会造成较大负面影响,我们需合理管控 “三生”用地结构,扩增林地、草地和水体等生态用地。

5. 结论与讨论

5.1. 结论

本文基于InVEST和GWR模型,对2003~2015年江苏省溧阳市土地利用类型的变迁、生境质量的时空分异及演变特征进行了评估,从空间上定量刻画了各地类变化对生境质量的影响,得到的结论如下:

1) 2003~2009年间,溧阳市土地利用的转移主要发生在耕地、林地、建设用地和水域之间,相互间的转入和转出面积比例较大。耕地和草地面积呈缩减之势,建设用地、林地和水域面积呈增长趋势,其中建设用地增幅最大。2009~2015年间整体转移数量和速度明显减缓,且主要以耕地和建设用地间的相互转移为主,水域流向耕地的面积远远高于其转入面积。

2) 从时间尺度来看,2003~2009年溧阳市的生境质量逐渐提升,2009~2015年趋于稳定;从空间尺度上看,溧阳市的生境质量具有明显的空间异质性和空间集聚现性,高水平和较低水平区域占比较大。生境质量空间冷热点分布呈现出“南部和边缘区热、中部冷”的格局。热点区域主要位于南部和溧阳边缘区,该区域同时是生境质量“H-H”集聚区,生境质量指数较高;冷点主要分布于居民点密集的中部平原区,同时也是生境质量在空间分布上的“L-L”集聚区,以溧城镇为主,该区域生境质量较低。

3) 地理加权回归模型(GWR)显示,各地类的回归系数在空间上呈现出影响效应的显著差异,生境质量对耕地变化的响应大致呈“由东南向西北递减”的趋势,二者正负相关效应并存,呈正相关效应的区域呈协同关系,呈负相关效应的区域呈权衡关系;生境质量对林地、草地和水域变化的响应具有较高的正相关效应,呈协同关系,面积的增加可提升生境质量水平;生境质量与建设用地变化在空间上呈负相关效应,呈权衡关系,其面积扩张会对生境造成严重干扰。

5.2. 讨论

土地利用是影响生境质量的主要驱动因子。溧阳市不同区域的自然条件和土地利用变化特征存在差异,因此其生境质量的时空特征各异。根据评估结果,本研究区较低生境质量区域主要分布在溧城镇等居民点密集的中部平原区,高生境质量区域主要分布在包括天目湖镇、戴埠镇和上黄镇等的南部和溧阳边缘区。这与吴建生等学者 [13] 研究了2000~2010年京津冀地区的生境质量时空特征与本研究所得出的结果高度相似,都得出在靠近城市或主路交叉口等区域生境质量较低,而受人为干扰少的山地、高原区生境质量更优的结论。

在本研究中,利用GWR模型空间显式化表达溧阳市生境质量对土地利用变化的响应机制。结果显示,由于林地和草地的较高生境适宜度使其对生境质量的作用较大且二者呈正相关趋势。具有一定生境适宜性的耕地由于易被人类活动干扰,其变化与生境质量在空间主要呈负相关效应,东南部呈正相关趋势。建设用地的生境适宜度等级处于较低水平,其面积扩张会对生境造成严重干扰,溧阳市生境质量与其面积变化在空间上呈负相关效应。这项研究的结果与王惠 [37] 对张家口市的生境质量研究结论基本一致。生境质量的演变受各种类型土地变化的综合影响。因此,研究区应根据土地利用对生境质量的内部影响机制制定适当的保护措施。以林地和草地等生态用地为主的片区,未来应以改善生境质量为基础,重点改善其景观连通性,加强生态系统稳定性,不应单方面集中于退耕还林还草;在人口和经济密度高的地区,合理管控“三生”用地结构,避免建设用地迅速零散化的扩张,扩增林地、草地和水体等生态用地,推进人居环境整治。

本研究依然存在待商榷之处。当使用InVEST模型评估生境质量时,本文未考虑研究区以外的胁迫因子对生境的作用,可能会导致评估结果不精准,未来应调查收集研究区边缘的胁迫因子数据,并对比分析其与实测数据的异同,提高评估的准确度。此外,本研究进行地理加权回归模型分析时R2为0.625,虽表明研究尺度较为合理,但其适用性仍需进一步探讨。

基金项目

国家自然科学基金项目“县域土地利用格局‘三生’融合模式研究”(41671174);江苏省高校优势学科建设工程资助项目(164320H116)。

NOTES

*通讯作者。