1. 引言

早在1987年,Hart和Brassard [1] 就已经指出,情绪虐待(emotional abuse)是童年虐待中的核心问题。童年虐待(childhood maltreatment)是一个范围广泛的包含不同形式的虐待和忽视的术语,包括身体虐待(physical abuse)、身体忽视(physical neglect)、性虐待(sexual abuse)、情绪虐待(emotional abuse)和情绪忽视(emotional neglect)五种形式。其中,情绪虐待被定义为,由一位年长的人对一个孩子的价值观和幸福感进行口头上的攻击,或对孩子做出某些侮辱、贬低或威胁的行为 [2]。

情绪虐待的影响效应一直是研究者们关注的焦点。各种研究从不同的方面表明童年情绪虐待经历在儿童身心发展中发挥了显著的负向作用。Hildyard和Wolfe [3] 指出,无论过去或当前的研究都表明,儿童虐待与忽视可对儿童的认知、社会–情感和行为发育产生短期或长期的严重有害影响。认知方面表现为认知偏差 [4],低自尊、低自我效能感 [5],自我否定、自我贬低 [6] [7],以及感觉统合能力的形成发展受限 [8] 等。不良的社会–情感主要表现为社交障碍、人际不良 [9],低信任感、高孤独感 [10],非安全依恋的发展 [11],情绪识别、理解、表达出现困难 [12],以及情绪管理失调 [13] 等。行为方面影响则更为广泛,涉及到青少年不良行为 [14]、学业不良 [4]、不成熟的应对方式 [15]、自杀行为 [16]、攻击行为 [17] 和饮食失调行为 [18] [19] 等,甚至有研究表明情绪虐待会发生代际遗传 [20]。

情绪虐待经历对情绪管理的影响,已有不少研究者讨论过。情商的提出者Goleman [21] 指出情绪管理是情绪智力理论结构中的一个维度,认为情绪的管理就是调控自己的情绪,使之适时、适地、适度。从某种程度上说,能力观的情绪管理是单向的,情绪管理能力弱的个体容易受到负性情绪的困扰,情绪管理能力高的个体则可以突破情绪的困扰,重整旗鼓。如孟佳 [22] 提出情绪管理能力包括情绪的觉察能力、理解能力、调控能力、运用能力和表现能力五个维度。Gross [23] 则认为情绪管理是指个体对情绪发生、体验与表达施加影响的过程,强调情绪管理包括负情绪和正情绪的增强、维持、降低等多个方面,没有必然的好与坏。

情绪管理的发展可以通过早期与监护人之间积极的亲子互动来实现,反应灵敏的监护人能够教儿童识别并管理自己情绪 [24],也可以通过与童年期同龄人间的互动来实现 [25]。相反,一个感情上无效的环境,即典型的情感虐待和忽视,儿童的情绪会被忽视甚至惩罚的环境,被认为会导致儿童在情绪的识别、表达和管理上产生困难 [26]。因此本研究假设,童年情绪虐待经历能够负向预测情绪管理能力(H1)。

不同的情绪管理策略可能在童年情绪虐待经历与情绪管理能力之间起着不同的作用。情绪的功能主义观点认为,情绪信息的管理策略应该是适应性的或功能性的,因为这是一种通过情绪的保持和应对,促进幸福感的目标导向行为 [27]。能否更多地使用功能性策略可能是童年虐待经历影响情绪管理能力的一个中介变量,即童年虐待经历可能通过影响个体功能性策略的使用,对其情绪管理能力产生间接影响。因此,从功能性角度出发,功能性策略可能在童年情绪虐待经历与情绪管理能力之间起到中介作用(H2a)。

评估情绪调节时要考虑的另一个重要因素是用于调节情绪的资源性质 [28]。与归因理论等模型相似,情绪调节策略可以按照主要利用个人或“内部”资源,利用环境或“外部”资源分为内部策略或外部策略 [29]。有效地使用外部资源管理情绪(外部情绪管理策略)可能会改变环境因素(如情绪虐待经历——儿童的情绪被惩罚的环境)对情绪管理能力发展的影响。因此,从情绪调节的资源性质出发,外部情绪管理策略可能在童年情绪虐待经历与情绪管理能力之间起到调节作用(H2b)。

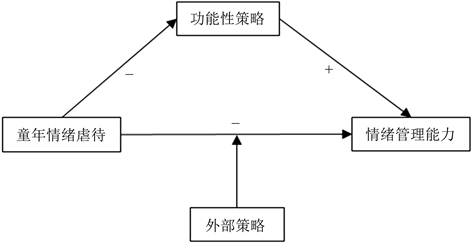

童年虐待经历对情绪管理能力的负向预测作用已得到大量研究的证实 [30] [31],但是情绪管理能力(或情绪管理困难)常作为情绪虐待与其他身心问题之间的中介变量,对于情绪虐待与情绪管理能力之间的作用机制却少有涉及。本研究以度过了矛盾的青少年期后情绪管理逐渐趋于稳定的大学生群体为研究对象,探索不同情绪管理策略在童年情绪虐待经历与情绪管理能力之间的作用机制,并提出如下图1的假设模型。

Figure 1. Hypothesis on the mechanism of different emotional regulation strategies in childhood emotional abuse and emotional management ability

图1. 不同情绪管理策略在童年情绪虐待与情绪管理能力之间的作用机制假设

2. 研究方法

2.1. 被试

已有研究多以儿童为主要研究对象,童年情绪虐待作为一种消极不利的早期经历,对儿童期的发展有很大的影响。本研究选择大学生这一处于成年早期的群体,是因为情绪管理在度过了矛盾的青少年期后才逐渐趋于稳定,此时的自我评价更加独立,也更加稳定,与自我有关的内心体验更加深刻也更加敏感 [32]。因此,本研究将采用自评式问卷,对大学生群体进行调查。

本研究通过线上线下结合的方式发放问卷。网络平台的问卷星回收112份电子问卷,同时在大学图书馆发放纸质版问卷380,共回收得到492份问卷,剔除35份无效问卷,共457份有效问卷,有效回收率为92.89%。其中,本科生100人(男生59人,女生41人),研究生357人(男生150人,女生207人)。

2.2. 研究工具

2.2.1. 情绪虐待量表

采用潘辰,邓云龙等 [33] 编制的儿童心理虐待问卷,测量被试童年情绪虐待经历。该量表包含五个分量表:恐吓、忽视、贬损、干涉和纵容。根据前文的概念探讨以及本研究的需要,将以上五个分量表按作为或不作为行为,分为虐待量表与忽视量表,其中虐待量表包含恐吓(7题)、贬损(4题)与干涉(4题)三个维度,共计15个项目。量表采用5点计分,“0 = 没有过”、“1 = 很少”、“2 = 有时”、“3 = 经常”、“4 = 总是”。分数越高表示虐待水平越高,本研究中,虐待量表的整体Cronbach’s α为0.954,恐吓、贬损和纵容维度分别为:0.899、0.910和0.856。

2.2.2. 情绪管理能力量表

采用孟佳 [22] 编制的情绪管理量表测量大学生情绪管理能力。量表分为情绪的运用能力(4题)、理解能力(6题)、调控能力(3题)、表现能力(3题)和觉察能力(6题)五个维度,量表采用五点计分,“1”至“5”代表与题项描述的符合程度。得分越高表示被试的情绪管理能力越强。本研究中,量表各维度的Cronbach’s α分别为0.773 (觉察)、0.825 (理解)、0.617 (运用)、0.807 (调控)、0.759 (表现),整体量表的内部一致性系数为0.928。

2.2.3. 情绪管理策略问卷

采用Phillips和Power [24] 编制的情绪管理问卷(The Regulation of Emotions Questionnaire, REQ)来测量大学生的情绪管理策略。问卷共19题,按照管理情绪的资源性质,分为内部策略(10题,Cronbach’s α = 0.747)和外部策略(9题,Cronbach’s α = 0.784);按照策略的功能性与否,分为功能性策略(9题,Cronbach’s α = 0.831)和功能失调策略(10题,Cronbach’s α = 0.769)。问卷采用五点计分,“1”至“5”代表使用该策略管理情绪的频率,得分越高表示被试更经常使用对应策略。本研究中,总问卷的内部一致性系数为0.827。

2.3. 共同方法偏差

采用自我报告法收集数据可能导致共同方法偏差效应,因此,据相关研究的建议 [34],重点从程序方面进行控制,具体包括:1) 选用信效度较高的成熟量表作为测量工具,以尽可能减少由于问卷法的局限性给研究结果带来的不利影响;2) 采用匿名方式进行测查;3) 对不同问卷的指导语、计分方式等进行适当的变换。数据收集完成后,进一步采用Harman单因子检验对共同方法偏差进行检验,结果表明,特征值大于1的因子共有13个,且第一个因子解释的变异量为25.39,小于40%的临界标准,说明共同方法偏差不明显。

2.4. 研究程序

本研究线下施测的主试由具有施测经验的心理学研究生担任。在施测之前,对主试进行指导语、问卷内容以及施测注意事项的培训。在高校图书馆进行群体施测,由被试独立完成填写,当场收回问卷;线上施测与线上施测的问卷内容完全相同,在电子问卷平台制作后,通过“滚雪球”形式在高校学生社交群里分享问卷链接。

所得数据通过SPSS21.0进行统计处理与分析。

3. 结果分析

3.1. 初步的统计分析

不同群体大学生情绪管理各观测值指标的平均数与标准差见表1。以学历(本科生VS研究生)、性别(男VS女)为分组变量,对情绪管理策略进行MANOVA分析,结果显示,性别 × 学历(Wilks λ = 0.978, F(1, 453) = 3.320, P < 0.05)的交互作用显著,性别(Wilks λ = 0.986, F(1, 453) = 2.097, P > 0.05)主效应不显著,学历(Wilks λ = 0.977, F(1, 453) = 3.528, P < 0.05)的主效应显著。进一步的方差分析表明,性别×学历在功能性策略(F(1, 453) = 3.925, P < 0.05)上的交互作用显著。性别在功能失调策略(F(1, 453) = 6.138, P < 0.05)和外部策略(F(1, 453) = 4.478, P < 0.05)上主效应显著,相比于女大学生,男生更多地使用功能失调策略(MD = 0.19, P < 0.05)和外部策略(MD = 0.11, P < 0.05)。学历在各种策略上的主效应均不显著。

以学历(本科生VS研究生)、性别(男VS女)为分组变量,分别对情绪管理能力和情绪虐待经历进行多因素方差分析,结果表明,在情绪管理能力方面,学历(F = 5.905, P < 0.05)和性别(F = 3.907, P < 0.05)的主效应均显著,表现为研究生的情绪管理能力高于本科生(MD = 0.14, P < 0.05),男生略高于女生(MD = 0.02, P < 0.05);学历 × 性别的交互作用显著(F = 5.118, P < 0.05),表现为在本科生中,女生情绪管理能力显著低于男生,而在研究生中,这一差异并不显著。

而在情绪虐待经历方面,性别主效应不显著(F = 0.636, P > 0.05),学历主效应显著(F = 22.887, P < 0.05),本科生经历了更多的情绪虐待;性别 × 学历的交互作用显著(F = 22.192, P < 0.05),在本科生中,女生经历了更多童年情绪虐待,而研究生中,男生经历更多童年情绪虐待。

Table 1. Descriptive statistics on the emotional regulation of college students

表1. 不同群体大学生情绪管理水平的平均数与标准差

注:数字行中上面的数字为平均分,下面括号中的数字为标准差。

进一步采用相关分析考察大学生情绪管理能力、情绪管理策略以及情绪虐待之间的相关关系(见表2)。结果显示,童年情绪虐待经历与情绪管理能力显著负相关(r = −0.28),情绪虐待经历与功能性策略(r = 0.10)、功能失调策略(r = 0.37)和外部策略(r = 0.32)均显著正相关,与内部策略之间不存在显著相关;情绪管理能力与功能性策略(r = 0.75)、内部策略(r = 0.66)以及外部策略(r = 0.21)之间存在显著正相关,与功能失调策略之间相关不显著。

Table 2. Correlation analysis among observation variables

表2. 各观测变量之间的相关分析

注:*P < 0.05,**P < 0.01,下同。

3.2. 功能性策略的中介作用

本研究拟采用逐步法进行中介作用的检验,虽然近年逐步法受到了一些批评和质疑 [35],但是研究发现,这些质疑的根本在于依次检验的检验力在各种方法中最低,即依次检验是最为严格的一种中介检验方法 [36]。

根据以上研究提出的中介作用检验程序,对大学生童年情绪虐待经历与情绪管理能力之间的中介效应进行分析。在控制人口统计学变量的基础上建立回归模型,本研究对所有预测变量进行了标准化处理,见表3。

为了检验假设2a,首先检验模型1的系数c显著;之后依次检验模型2的系数a和模型3的系数b,均显著,表明功能性策略的中介效用显著;再检验模型3的系数c'显著,表明直接效应显著;最后,ab的符号为负,与c'符号相同,即表明功能策略在童年情绪虐待经历与情绪管理能力之间起部分中介作用,中介效应占总效应的比例为ab/c = 26.07%。

Table 3. A sequential test of the mediating effects of functional strategies (Demographic variables controlled)

表3. 功能性策略的中介效应依次检验(已控制人口学变量)

注:Y,因变量,情绪管理能力;M,中介变量,功能性策略;X,自变量,童年情绪虐待;e,误差项。

3.3. 外部策略的调节作用

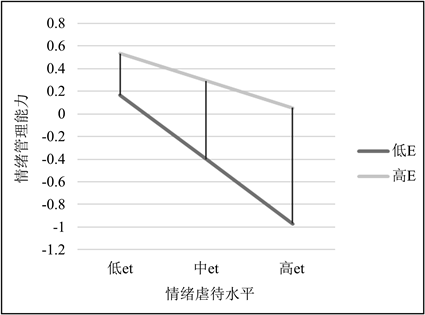

为了检验假设2b的调节效应,采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法 [37],从样本中重复取样5000次,发现外部策略的调节效应显著(β = 0.133, P < 0.01, 95%CI = [0.0386, 0.2270])。变量进行标准化处理后,将自变量(童年情绪虐待)和调节变量(外部策略)按照高于或低于平均数一个标准差分为高低组。由图2可知,童年情绪虐待能够负向预测大学生的情绪调节能力,而频繁使用外部调节策略的个体,童年情绪虐待的负向影响更小(斜率较小);相比而言,对于较少使用外部调节策略的个体,其童年情绪虐待经历对情绪调节能力的负面影响更大。

Figure 2. The regulatory role of external emotion regulation strategies

图2. 外部情绪调节策略的调节作用

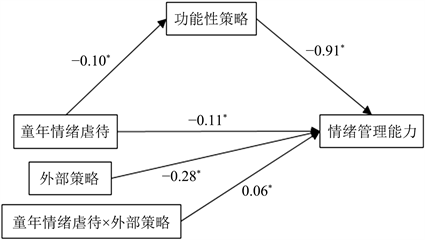

最后运用SPSS的Process程序 [38],将本研究涉及的四个变量置于拟合假设模型的5号模型中,结果如图3所示。将功能性策略的中介作用纳入调节模型之后,输出结果显示,当个体外部策略的得分高于平均值一个标准差,其童年情绪虐待对情绪管理能力的负面影响不显著。即在有调节的中介模型中,当外部策略使用足够频繁(高于均值一个标准差)时,童年情绪虐待对情绪管理能力的间接效应不再显著,也就是说,这个时候,功能性策略在二者关系中起完全中介作用。

Figure 3. The influence and mechanism model of childhood emotional abuse experience on emotional management ability

图3. 童年情绪虐待经历对情绪管理能力的影响与机制模型(R2 = 0.623, F = 213.000, P < 0.0001)

4. 讨论

Morris等 [39] 提出,情绪管理的发展受到各种因素的影响:社会学习,亲代的情绪联系与情绪反应、教养方式、和依恋类型。情绪虐待——即情绪受到指责,可能会导致情绪的识别、表达和管理困难 [27]。因此,本研究关于情绪虐待对情绪管理能力的负向预测结果是不出意料的。

本研究将功能性情绪管理策略作为中介变量,考察情绪虐待与情绪管理能力之间的中介效应。结果表明功能性情绪管理策略在二者关系中起部分中介作用,研究假设2a得到了验证。有更多童年情绪虐待经历的大学生,倾向于更少使用功能性策略管理情绪,继而影响其情绪管理能力水平。这一结果一定程度上揭示了童年情绪虐待经历对情绪管理能力影响的路径,也启示我们,对于有较高水平童年情绪虐待经历的大学生,可以通过训练其更多的使用功能性策略,一定程度上改善他们较低的情绪管理能力。另外,部分中介的结果也暗示着童年情绪虐待经历对于个体情绪管理能力发展的影响可能还存在其它路径。

本研究在识别功能性情绪管理策略的中介作用后,又从调节情绪的资源性质角度考察了外部情绪调节策略在其中的调节作用。结果与研究假设2b相一致。更多使用外部策略管理情绪的大学生,其情绪管理能力受到童年情绪虐待经历的负面影响更小。这可能是因为外部策略有助于个体有效利用环境资源管理情绪,缓解了童年情绪虐待经历对情绪管理能力发展的不良作用。另一方面,培养有童年情绪虐待经历的大学生使用外部策略,也能够一定程度上降低童年情绪虐待经历对情绪管理能力的负面影响。另外,有调节的中介模型验证结果表明,外部策略不仅能调节童年情绪虐待经历对情绪管理能力之间的关系,同时也能调节功能策略在二者之间的中介作用,即培养大学生更多使用外部策略,还能进一步降低童年情绪虐待经历对情绪管理能力的间接影响。