1. 引言

二零一六年,环境保护部颁布了《国家危险废物名录》(2016版),名单中确定“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”属危险废物 [1]。最高人民法院、最高人民检察院公布自二零一七年一月一日起执行的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》其中的一项,司法说明确定的“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的”是“严重污染环境”。湖北省电力有限公司针对危险废物,于二零一七年发出相关文件:《关于进一步加强危险废物管理的通知》(科信[2017] 10号)、《关于加强防范变电站(换流站)油泄露环境污染事件的通知》(科信[2017] 10号),文件中指出“各单位要对辖区内变电站(换流站)加强日常巡视,检查油池容积是否满足储备全部事故油的要求”。从国家到地方发布的文件可以解读到,事故废油属于危险废物,而且对于处理危险废物过程中出现的贮存、收纳和处置不规范有承担对应的刑事责任的风险,因此,在针对变压器油以及含油废水这些属于危险废物的处置和管理规范等方面的要求将更加严格 [2]。

我国有关政策和各地政府出台的相关文件的规定,为了更环保、方便地处置变电站事故池中含油废水,使其满足相应的国家排放标准,同时也能移动方便地对事故池的含油废水进行收集,研究设计出可以实际操作且有效的处理装置,使在变压器及事故池的含油废水处理方面,变压器的操作更为安全与环保。

2. 变电站事故池含油废水的特点与危害

目前运行中的变电站产生的含油废水,主要被短期或长期储存于变电站的事故池。变电站运行、维修过程中产生的废矿物油具有毒性和易燃性,未进行处理时会对周边的水、土壤和大气产生环境风险 [3]。变电站含油废水的主要包含多环芳烃、苯系物和重金属 [4],其各成分具体的危害性见表1。

Table 1. Table of components of oily wastewater from substations

表1. 变电站含油废水各成分表

目前变电站事故池功能单一,仅为废水存放、简单沉淀,含油废水根据池内集水高度不经任何处理自然地直接排放。某些废矿物油、以及变压器油都存在于事故池中的含油废水中。变压器油通常为矿物绝缘油,虽然变压器油是属于可燃物一类,但也不易燃、易爆,在未处理就直接填埋时,其中的毒性物质扩散到泥土中形成了土壤污染;同时,事故油如果是暴露在空气中产生了氧化反应,会有爆炸的隐患 [8],并且伴生成有毒浓烟,危害人体健康。

烷烃、环烷烃和芳香烃及饱和烃类为纯净矿物变压器油的主要成分 [9],但是在实际应用过程中受到氧化物、水分、温度等环境条件的综合影响将与其形成氧化反应,从而产生老化,同时反应产生一些融于油的副产物,如醛类、酮类、低分子有机酸等。这个过程降低了变压器油的物理和化学性质以及变压器本体的绝缘性 [10];同时产生的酸性物质破坏电力设备的绝缘材料、变压器材料的性能遭到损害,会损坏并严重影响变压器的稳定运行 [11]。变压器油抽注、油性能检测、事故故障和渗漏等情况下,变压器油难免会进入事故池。由于变电站相继地增加与改造,含油废水的产生量也在增加,而一旦不进行处理或是处理不完全就进行排放站外,那么污水流经的环境也将遭到很大影响 [12]。

3. 变电站事故池含油废水处理现状

变电站的地点,一般在城市远郊或市政设施不完善的地方,例如在农村。变电站的粗放型的污水处理方法没有达到环保标准。但目前,在110 kV及以上变压器已普遍采用了油浸式的供电装置,例如油浸式电力变压器和油浸式交流电抗器。为降低变压器绝缘油对环境的影响,变电站已根据相关技术标准和规定设计并建造了事故池。一般来说,在事故油箱中放清水,以保证油箱中有充分的空气来排除事故油。虽然,有些事故池的排放装置中的油浓度变化不大且不存在其他污染,但因为它无法排出到外面,所以通常实现了回收再处理,或由具备相应专业资质的单位进行处理。但是,如果在实际工作阶段,降雨收集的雨水与油水的实际分离效果不够理想等,会增加排水中的含油量,危害外部生态环境。

当前一些事故池设计和运行存在一些问题,如设计结构简单,大多为圆的或方的地下式箱型构造。这些构造存在一些环境隐患,在运行处理的过程中油水混合阶段时间短,因此废油分离过程不充分产生二次污染。并且污水处理模式存在问题,废油污水处理后直接排除站外。

为解决这些存在的问题,王苏明等 [13] 提供了双油池设计方案,该方案设计的油池具有更大的容积以接纳雨水,并且利用虹吸原理产生的效果自排水储油;油、水的再次分离不但确保了油、水分离的程度,也同样大大减少了含油废水外排的风险。郭增辉等 [14] 发现可以通过增加水力停留时间、优化水利条件等增加单油池油水分离效果,比如,在油池内部设计并安装了波纹斜板、滤网等以增加水力停留时间;入口处设有挡板来减小液面的流动速率增加油水分离效果。

4. 变电站事故池含油废水处理工艺的研究

4.1. 变电站事故池含油废水处理工艺的选择

表2将变电站事故池含油废水四种处理工艺进行对比分析,根据变电站事故池含油废水的特点,从节约投资成本、运行费用的角度出发,宜采用“斜板隔油 + 吸附过滤”组合工艺进行处理事故油池含油废水。

Table 2. Comparative analysis of oily wastewater treatment processes in substation accident pools

表2. 变电站事故池含油废水处理工艺对比分析

4.2. 吸附剂的选择

在吸附发生的过程中,物质的内部和外界的分子之间存在引力作用,然而物质表面分子对外部的作用力不够,那么固体表面可以吸附其他的物质,并且表面面积越大,吸附力作用更强,对于这种特性,吸附在工业上应用很广泛 [15]。

吸附剂可以按天然吸附剂和合成吸附剂来分类,天然吸附剂主要有硅藻土、白土、天然沸石等;合成吸附剂主要有活性炭吸附剂、纤维棉吸附剂等。天然吸附剂的吸附容量小,选择性低;合成吸附剂的吸附容量大,选择性高。吸附剂的基本特性如表3所示。

Table 3. Basic properties of particle adsorbents

表3. 颗粒吸附剂的基本特性

由吸附基本特性可知,容积吸附剂一样,比表面积越大,吸附性能越好。纤维棉、活性炭等人工合成吸附剂比表面积较大,对含油类吸附特性好。以纤维棉制成吸油毡为例,纤维棉吸附量大,吸附快,自重轻可悬浮于水面,稳定性强、安全环保,广泛应用于船舶、机电、环保等行业(《船用吸油毡JT/T560-204》)。天然吸附剂疏松,吸附的液体较易溢出,其吸附量最大是1倍自重。在吸附一样多的油品时,相较于合成吸附剂要消耗更多的吸附材料,会产生较多废弃物,也会增加处置废弃物的成本。

由颗粒吸附剂的基本特性可知,在相同的容积吸附剂,活性炭以及纤维棉的比表面积最大 [16],而比表面积越大,吸附效果越好,故对于本项目的含油废水专用处理工艺主要采用活性炭以及纤维棉两种吸附剂;首先通过纤维棉吸附污水中的石油类,去除污水中大部分的石油类,再通过活性炭吸附污水中少量的石油类及进一步去除COD,从而保证污水达标。

5. 变电站事故池含油废水专用撬装式设备的设计

5.1. 变电站事故池含油废水处理工艺流程

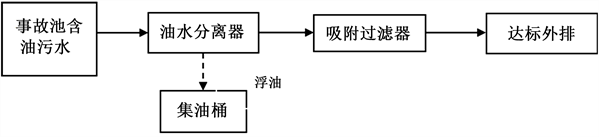

根据选择确定的“斜板隔油 + 吸附过滤”组合工艺。首先物理法迅速处理上层的大多数浮油,含油污水进入隔油池后,斜板增加污水停留时间,并且挡板把油水隔离,通过集油槽汇集进入集油桶得以处理。底部的含油浓度低的污水则直接流入后面水池,在吸附过滤器内进行深度处理。

污水通过吸附过滤器进行吸附,除去污水中残余的少量油类物质,再通过活性炭进行二次深度吸附,进一步去除水中的COD等污染物质。具体处理工艺如图1所示。

Figure 1. Schematic diagram of the sewage treatment process

图1. 污水处理工艺流程示意图

5.2. 污水处理设备工艺描述

变电站内储存于事故池的含油废水;当事故储存池的水位达到一定液位后,通过液位浮球控制污水提升泵的启动,把事故储存池的含油废水提升到油水分离器进行油水分离。

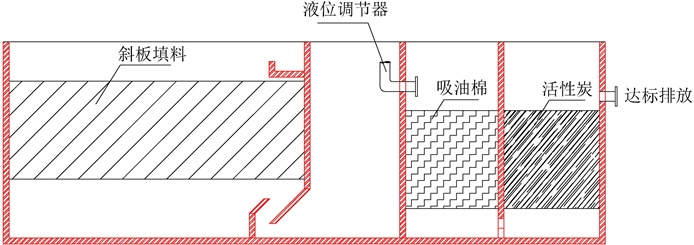

具体设计的含油废水处理设施如图2所示,该从左到右依次设有油水分离仓、液位调节仓、第一过滤仓和第二过滤仓。其中斜板填料位于油水分离仓的上部;储油槽设于油水分离仓内部且位于斜板填料的上方;第一过滤仓的中部填充有吸油棉;第二过滤仓的中部填充有活性炭。

Figure 2. Schematic diagram of an oily wastewater treatment facility for a substation

图2. 变电站含油废水处理设施示意图

首先主要采用物理除油迅速去除表面大部分浮油,通过斜板填料增加含油污水在油水分离仓上部的停留时间,通过油水分离仓底部的缓冲机构延缓含油污水在油水分离仓内部的停留时间,使得含油污水中的浮油移动至顶部,并移动至储油槽进行收集,随后通过排油管排入集油桶得以去除废水中的浮油;油水分离仓底部的含油量少或不含油的废水则通过第一流水通道自流流入液位调节仓,液体调节仓内的污水通过导液管流入第一过滤仓的顶部,经过第一过滤仓的过滤吸附处理后,通过第二流水通道流入第二过滤仓的底部,经过第二过滤仓的过滤吸附处理后,最终通过第二过滤仓顶部排出,从而使废水达标,最后通过排放井达标排放。

该变电站事故池含油废水处理设施特点:能够高效去除游离状态的油;变电站事故池含油废水经过该设备处理后出水含油量低至5 mg/L;可以减轻下游设施的污染负荷,使整个系统的投资和运行成本减少;采用创新性的水力结构设计,高效经济稳定运行;该设备外壳及内部结构材料选用PP (聚丙烯)材质;分离出来的油可以通过管式收集器去除;内置式油储槽,方便废油的收集和排放。

6. 变电站事故池含油废水处理撬装式设备的现场运行效果

6.1. 变电站事故池含油废水撬装式设备运行处理效果分析

为了验证设计好的变电站事故池含油废水处理撬装式设备对含油废水的实际处理效果,在湖北省境内选取了6座500 kV变电站进行实际运行操作。通过选取的6座变电站进行电站事故池含油废水处理撬装式设备运行效果研究,对其实际处理效果进行研究分析。

6.1.1. 湖北省内500 kV变电站事故池含油废水撬装式设备处理效果分析

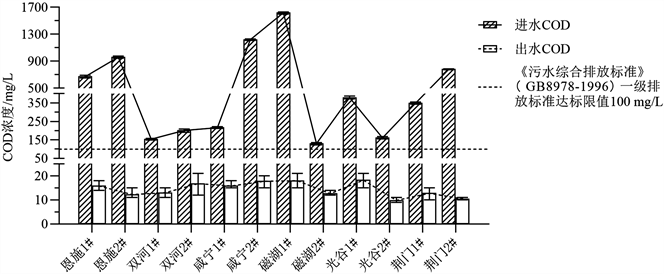

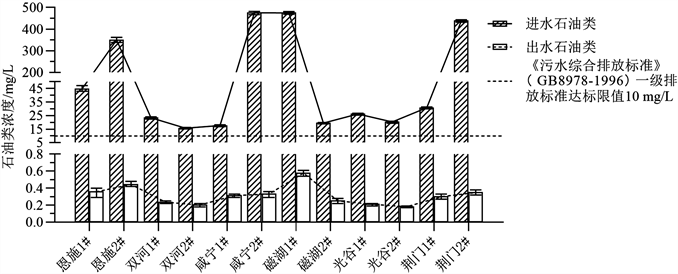

研究设计的变电站事故池含油废水处理撬装式车载设备对湖北省内6座500 kV主变(高抗)事故池含油废水处理效果见图3、图4。

由图3可以,6座变电站双事故池含油废水的进水COD浓度差异较大:在150 mg/L到1600 mg/L左右,但是,经过设备处理后,其COD浓度均达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一类排放标准达标限值100 mg/L以下,并且6座变电站的COD出水浓度大多在25 mg/L以下,说明该变电站事故池含油废水处理撬装式设备对双事故池含油废水COD不仅处理效果好,而且抗冲击能力较强。

Figure 3. Renderings of COD treatment of oily wastewater from two accident pools of six 500 kV substations

图3. 6座500 kV变电站双事故池含油废水COD处理效果图

由图4可知,6座变电站事故池含油废水的石油类浓度有较大差异:在15 mg/L到475 mg/L左右,但是经过设备后,其石油类浓度均达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第二类污染物最高允许排放浓度一级标准10 mg/L以下,并且6座变电站的石油类出水浓度均在0.7 mg/L以下,比一级标准10 mg/L低很多,说明该变电站事故池含油废水处理撬装式设备对双事故池含油废水石油类的处理能力强、抗冲击能力较强。

Figure 4. Renderings of petroleum treatment of oily wastewater from two accident pools of six 500 kV substations

图4. 6座500 kV变电站双事故池含油废水石油类处理效果图

6.1.2. 湖北省内6座变电站运行效果评价

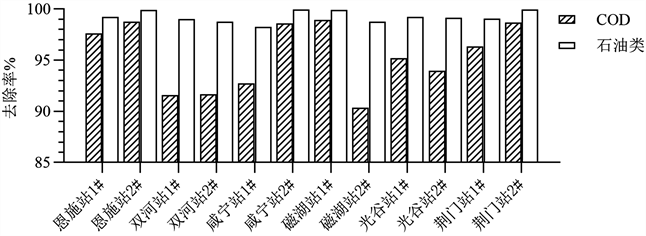

由图5可知,总体来看,变电站事故池含油废水撬装式设备在湖北省内6座变电站运行效果较好,对石油类的去除率较高,均在98%以上;对COD的去除率在90%以上。可见针对不同的变电站事故池含油废水,设计的变电站事故池含油废水撬装式设备在实际运行中处理COD和石油类的处理效果较好,且去除率较高。

6.2. 变电站事故池含油废水撬装式设备运行处理效果分析

下表4是移动式一体化处理设备中四个仓在运行过程中分别对COD和石油类污染物的去除效率。分别是油水分离仓、液位调节仓、第一过滤仓(填充过滤棉)、第二过滤仓(填充活性炭)。

Figure 5. Evaluation of the operation effect of 6 substations in Hubei Province

图5. 湖北省内6座变电站运行效果评价

Table 4. List of disposal efficiency of four silos of mobile integrated sewage treatment equipment

表4. 移动式一体化污水处理设备四个仓处置效率一览表

通过比较每个仓的去除率,由数据可得到,对于污水中的石油类,除了液位调节仓去除率为零,其它三个仓对石油类的去除率均为90%,可见,该一体化处理设备对石油类的去除效果较好,COD每个仓的去除率与石油类进行比较都较低,而且第二过滤仓的去除率高于油水分离仓和第一过滤仓,而第二过滤仓填料为活性炭,可见活性炭去除COD的效果比过滤棉强,而不管是油水分离,过滤棉和活性炭都能够较好地去除污水中的石油类物质,通过四个仓的科学合理设计和共同作用,该一体化设备能够较好地进行污水处理,去除目标污染物,使其达标排放。

7. 结语

本研究利用变电站事故池含油废水的特点,通过分析比较多种变电站含油废水处理工艺的处理能力、优缺点和造价成本,同时分析比较吸附剂对变电站事故池含油废水的吸附效果确定了:

1) 处理变电站事故池含油废水的处理工艺方法“斜板隔油 + 吸附过滤”组合工艺。

2) 活性炭和纤维棉两种吸附剂对变电站事故池含油废水中COD和石油类进行处理。

并且将设计的变电站事故池含油废水撬装式装置在湖北省内的6座变电站进行实际运行操作,通过实际的运行数据分析,得到以下几点:

1) 变电站事故池含油废水的COD和石油类污染物质浓度差异明显,但是经过设备处理后均达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)第二类污染物最高允许排放浓度一级标准以下。

2) 研究设计的事故池含油废水撬装式设备对COD和石油类具有较高的抗冲击负荷能力。

NOTES

*通讯作者。