1. 引言

近年来,我国高等教育产业迎来了新一轮的扩招和发展。在此背景下,民办职业本科院校也进入了快速发展阶段。部分民办院校在大幅度提升招生规模后,相关的培养方案和培养资源的着力点和核心任务没有及时地进行调整。导致学生的学习和发展受到了很大的限制 [1]。

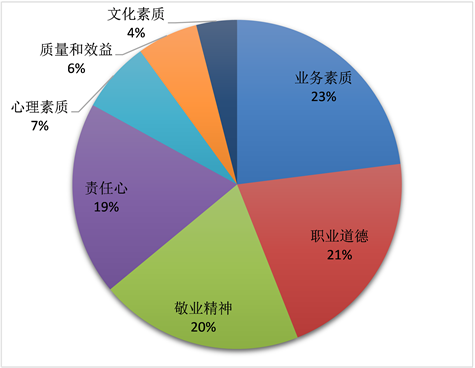

职业本科院校的学生培养模式和培养目标与综合类大学相比,最显著的差异在于对于学生实践能力的要求。职业本科院校对于学生的核心培养目标是培养企业需求的人才。而传统的综合类大学的主要教学目标是培养具有一定科研/管理能力的全能型人才。如图1所示,在现在的用人需求中,大部分岗位对于员工的文化素质的要求实际上并没有拔高到综合类人才的高度,对于员工的业务素质、职业道德等非文化素养的部分反而需求更多。

Figure 1. Requirements for enterprise personnel ability

图1. 企业用人能力要求

从这个方面来说,学科竞赛是在校大学生整合自身知识体系、在实践课程学习中获得专业知识的平台;也是职业院校本科学生提升自身综合素质、增强就业竞争力的一大法宝。与学校开展的其他教学活动相比,学科竞赛,尤其是团队型的学科竞赛,对参赛学生的知识综合应用能力以及团队协作能力的提升显著,与企业对于人才的要求不谋而合。因此,研究学科竞赛团队的组建和培养,加大团队型学科竞赛的影响范围和参与广度,对于职业院校本科生的培养有着深远的意义。

2. 学科竞赛探究

职业院校本科生的培养目标是,让学生具有针对某一特定领域完整的就业能力,能够基本符合用人需求,并且在进入企业后能够快速适应企业生产环境。学生经过学科竞赛洗礼后,能够成为企业生产、服务一线的技术技能人才。

团队型学科竞赛的基本模式有两类,一类是比赛主办方对作品题目进行指定,并要求参赛团队在规定的时间内解决一个实际的问题或者模型。以大数据工程技术专业相关的比赛为例,此类比赛包括数学建模比赛、ACM计算机程序设计大赛、全国电子设计大赛、大数据技能大赛等。另一类是比赛方规定一个主题,并根据不同的应用方向进行赛道细分。此类比赛包括“互联网+”全国大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生创新创业比赛等 [2] [3]。前一类指定题目的团队竞赛,对于参赛学生的知识和技能的要求具有明显的倾向性。以ACM计算机程序设计大赛为例,该类比赛对于参赛学生的数据结构、算法、英语阅读能力有着较高的要求,对于学生的其他素质要求较低。这类比赛在某一些特定的能力上实现了层次较高的要求。可以结合学校课程的开设周期,大范围地开展相关赛事的宣传和选拔。同时,在课程的授课过程中,学校可以引入此类竞赛的执行模式进行教学模式改革,激发学生参与竞争的学习积极性,提升学生对于所学知识适用性的了解 [4]。由于选题的不确定性,后一类非指定题目的团队竞赛对于学生的主观能动性和创新能力要求高于指定题目,在学科知识的综合应用能力上也会要求更多。这类比赛从一开始的目标就是学生从无到有完成一个项目的全程设计。因此,在设计的各个流程上,学生需要学习吸收大量非授课知识,才能同步推进项目的实现。在实现的过程中,需要团队内部不同专业不同背景的学生去进行大量的沟通。因此,此类项目也可以锻炼学生的团队协作能力 [5]。

以上分析说明,团队型学科竞赛的考察目标各有不同。在团队组建和项目推进的过程中,需要针对不同类型的比赛,在项目开展的过程中进行不断的团队的修正性管理 [6]。根据团队的进度,不断调整管理手段,提升团队运行效率,增强团队协作能力。为了达到这个目的,需要对学科竞赛团队培养过程中出现的问题进行分析。

3. 竞赛团队培养中遇到的问题

学科竞赛作为竞争型的教学培养活动,与传统的教学环节最大的区别在于传统教学环节的培养检测节点是考试,而考试的目标是通过性监测,即考察学生对于教学环节的内容的掌握情况,只要学生对于知识点的掌握达到一定水平,就算达到了课程的教学目标,即可通过教学环节的考核。而学科竞赛是竞争性考核,是所有参加比赛的团队或个人从底层的选拔开始,一次次的参与直接排名的通过率竞争,直到取得阶段性成果或达到赛事主办方的最高规格的选拔层次为止。

这种多层次的直接竞争方式对于职业本科院校的学生而言是较为陌生的。因此,在竞赛团队培养的前期,参与的学生常常会觉得自己的能力不够,无法满足指导教师的要求,或者担心由于自己赶不上进度而耽误了其他成员的工作。这一情况的出现主要的原因是学生对于竞赛的实质不够了解。无法直观感受到项目类型的比赛是一个长久实现目标,学生会和项目一起成长成熟这一事实。这个问题还会导致学生一开始出于兴趣申请加入团队。随着项目的推进,逐步降低参与热情。造成后续项目进度无法正常推进,甚至影响到团队的正常发展。

另一方面,参与学科竞赛也会对学生课内学习活动造成影响。一部分学生在参与到学科竞赛,特别是团队型学科竞赛中时,会特别重视指导教师分发的任务。在日常学习生活中花费大量的时间和精力在项目上,因此,忽视了课内知识的学习以及其他课外教学环节的参与。最严重的情况下,学生课内在课程考察阶段会出现挂科的情况。不但无法达到以学科竞赛促进学生知识学习的目的,反而还会影响到学生的课内培养环节的学习效果。

这些问题的分析说明,在学科竞赛团队的培养过程中,不但需要考虑到项目的开展对于学生的正向的、积极的影响,也要对学生的心理状态和综合能力发展情况做实时的评估。才能在正常推进团队发展、项目推进的前提下,实现团队成员的参与度,提升学生参与学科竞赛的教学效果。

4. 相关问题的解决

从上面的分析可以知道,在以学生为实施主体的团队型学科竞赛的备赛以及参赛周期中,学生会面临很多项目之外的问题。因此,指导教师作为竞赛团队和竞赛项目的第一负责人,需要对这些问题有一定的处理预案,在学生状态出现问题后要及时进行处理。

在引导学生面对竞争这个方面,指导教师要将竞赛的大目标转化为若干个具体的,基本处于学生能力范畴之内,或学生经过一定步骤学习就能学会的范围内。这样学生才会有一定的信心和动力去完成任务。在分发任务时,指导教师也应该尽量尊重学生的意愿,可以把任务点在小组会议中全部进行简单说明,让学生自己分析和思考自己能够胜任哪一部分工作。对于前期基础比较差的学生,可以指定一部分学习材料给他们进行学习,以帮助这类学生快速上手。同时,也要给这类学生安排一部分较为简单的工作任务,以提升他们的项目参与度,保持他们对于团队的认同感。而对于难度比较大的任务点,除了进行工作细化以外,还要对团队成员的性格和能力基础进行分析。把这一部分具有实现难度的任务分配给团队内部具有较强的技术基础和钻研能力的学生。这样既能保证项目的顺利推进,也能让基础比较好的学生体会到参与学科竞赛的成就感。

而让学生提高参与度,保持学生对项目新鲜感的最佳方式就是保持学生在竞赛过程中的成就感。本文前述章节中提到过,学科竞赛的最大特征就是竞争性。有竞争意味着并不是所有参赛团队都能在比赛的最终结果上有所收获。特别是低年级的参赛学生,由于知识储备不够丰富,往往做出来的成果较为简单,无法在竞赛中获奖。对于这种情况,指导教师要做好比赛中没有直接产出的应对预案。

一方面,指导教师要提高对于竞赛项目实现过程中的各类产出的重视程度,要帮助学生理解团队的工作产出也是一种成果。以大数据专业方面的比赛为例,在项目实施过程中经常会出现各类软件或者硬件类的成果。针对这类阶段性的成果,指导教师可以考虑适当的进行转化。例如将软件成果转化为软件著作版权的申报,将硬件成果转化为实用新型专利或者发明专利的申报。与此同时,还可以以阶段性成果去申报学校内部或者更高级别的创新类或者课外实践类的学生项目。此类项目既可以帮助学生理清阶段成果,也能为项目成果转化提供一定的资金和校内政策支持。

在解决学生的参与心态上,指导老师要能够与学生共情。一方面,指导教师要在项目任务划分的过程中考虑到学生课内学习生活的影响,不要在单位工作量的设置上超出学生的承受能力。另一方面,指导老师可以对学生的培养方案进行研究,找出学生的课内培养目标和竞赛项目的任务点之间的契合点。以项目的推进来帮助学生理解和实践课内正在学习的知识。甚至可以将竞赛形式引入到日常的教学中。比如将计算机程序设计比赛的在线判题平台(OnlineJudge)引入到编程语言课程的教学中。以此在提升课堂教学效果的同时,也让学生了解程序设计比赛的基本流程,提升学生对于学科竞赛的兴趣。

5. 总结

学科竞赛能够引导学生积极参与,培养学生的综合素质能力。在职业院校本科生的培养过程中,通过预先分析学科竞赛团队可能出现的问题并进行处理预案制定,能够极大地提升学生的参与热情,增加竞赛团队的成果产出率。本文通过对学生心理状态和工作状态的分析,为团队型学科竞赛的指导老师提供了部分解决问题的思路。经过实践分析,以上策略能够有效增强学生的参与感,提高团队运行效率。

基金项目

2020年江西省教育科学十三五规划项目(20YB297)、2020年江西省教学改革课题(JXJG20864)和南昌职业大学校级科研项目(2002)。

NOTES

*通讯作者。