1. 引言

大到一国方针政策,小到个人日常生活,决策都是其中不可或缺的一项行为活动。然而,随着国家福利和经济学的发展,个人的力量已经无法解决复杂化的决策问题,集结群体力量的群决策理论逐渐发展起来。随着决策问题和决策环境的日益复杂,决策者们在决策中需要考虑的因素早已不局限于单一的准则,而是需要从决策问题或评价对象的多个属性出发来综合评定,即多属性群决策。决策属性数量变多时,属性之间往往存在关联关系,这些关联关系可能是单层次两两关联,也可能是多层次网络关联。因此,区别于单属性共识决策问题,多属性共识决策不仅需要考虑决策者在每个属性上的意见,还需要考虑各个属性之间的关联关系,乃至属性规模较大时属性的多层次关系。

2021年7月,国家林业和草原局在《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》中明确指出,要以黄河、长江重点生态区和北方防沙带等为重点,落实国务院批准的退耕还林任务稳步有序开展。退耕还林合同的制定需要政府平衡多方在多个指标上的利益,进行协商,最终达成共识,是典型的多属性关联的共识决策问题。如何在签订退耕还林合同时考虑各属性间的关联关系的同时,实现政府和农户的满意度最大化,这对该工程的有效实施至关重要。

2. 文献综述

2.1. 国外文献

多属性群决策问题最早由法国数学家Borda在1781年提出,其中的共识过程逐渐受到关注。许多学者提出了解决多属性群决策问题的最优化共识模型,其中最为常见的就是最小调整共识模型和最小成本共识模型。Zhang等 [1] 基于所提出的两个最小新规则提出了多属性群决策中的最小调整共识模型;由于现实问题的复杂性,决策者往往无法用精确数来表达自己的偏好,Zhang等 [2] 在上述新规则的基础上,提出了基于犹豫模糊语言术语集的多属性共识决策问题的最小调整距离模型;Wu等 [3] 结合整数规划,构建了最小调整个数模型,并采用了粒子群算法进行求解。Zhang等 [4] 考虑了多粒度语言下的多属性群决策,提出将备选方案分为两级的最小调整共识模型;Chen & Xu等 [5] 基于备选方案排序问题进一步提出了备选方案分类问题,并构建了基于分类的最小调整共识模型。区别于上述研究的静态权重假设,Dong等 [6] 则考虑了多属性群决策中的迭代过程,提出了对权重进行更新的最小调整共识模型;Liu等 [7] 在此基础上,采用成本最优化的方法处理了多属性群决策中的属性动态权重。Liu等 [8] 讨论了基于区间意见值的多变量共识决策问题,考虑了变量之间的动态约束关系,构建了基于区间意见的多变量最小成本共识模型。Lu等 [9] 提出了大规模群决策中基于社会网络信任关系的最小成本共识优化模型;Chao等 [10] 构建了两层网络拓扑结构对决策者进行分类,再将所提出的大规模社会网络群决策中的最小成本共识模型应用到城市再安置问题中。尽管最优化方法在解决多属性群决策的共识问题中成果丰硕,但这些优化模型大都基于协调者的角度考虑问题,忽略了决策者在共识中的效用。

2.2. 国内文献

考虑关联的多属性决策问题研究成果丰硕,索玮岚等 [11] 讨论了属性之间关联关系的重要性,并对解决关联型决策的方法进行了综述。部分学者在采用决策试行与评价实验室法(decision making trial and evaluation laboratory, DEM90ATEL)解决多属性群决策问题时,开始重视群体共识度,但仍停留在属性权重的确定层面。王伟明等 [12] 考虑了多属性群决策中的群体共识度,结合三维密度算子集结以获得群体矩阵和各属性权重;同时,他们也以关系网络为切入点,结合群体凝聚度和网络密度算子来集结大规模群体矩阵,但这些工作仍是为DEMATEL计算属性权重服务 [13];韩玮 [14] 和张发明 [15] 在使用DEMATEL解决多属性决策问题时分别将信息不完全和决策者心理行为与群体的共识度水平相结合进行研究,但最终也都止步于属性权重的获得。以上研究表明,现有多属性共识决策问题中考虑属性关联关系时,属性之间的关联关系网络主要通过影响属性权重对决策结果产生影响,却忽略了属性关联网络在决策过程中对决策者效用产生影响从而造成对决策结果的扰动。

3. 多属性关联的效用共识决策方法设计

随着实际多属性群决策问题的日益复杂化,属性之间的关联关系受到越来越多的关注。现有研究往往基于已知的属性层次关联网络或假设所有关联属性处于同一层级。但很多实际问题中,属性是混乱无序的,需要从这些看似杂乱的属性关系中探索其内部层级结构。因此,提出了基于DEMATEL-ISM方法构建的多层次属性关联网络下的共识过程研究框架,如图1所示。

3.1. 多属性关联网络构建

1) 基于DEMATEL方法计算各属性及其所在层次权重

步骤1:根据决策者的IDR矩阵求解群体IDR矩阵;

步骤2:规范化群体IDR矩阵,获得规范化群体IDR矩阵;

步骤3:计算综合关联矩阵;

步骤4:计算各属性的中心度和原因度;

步骤5:计算各属性权重。

2) 基于ISM方法构建属性关联层次结构

步骤1:将DEMATEL中的综合关联矩阵转化为邻接矩阵;

步骤2:将邻接矩阵转化可达矩阵;

步骤3:确定各属性的可达集和先行集;

Figure 1. Diagram of the framework of consensus process in multi-level attribute interacting research

图1. 多层次属性关联网络下的共识过程研究框架

步骤4:对可达矩阵进行区域分解和层级分解,在可达集和先行集划去其对应属性,直到所有属性都被划去;

步骤5:按照划去的顺序建立系统结构模型,获得属性层次结构图。

3.2. 考虑效用的共识决策过程

传统共识决策框架中包含偏好表达、意见集结、共识测度和反馈机制四个主要流程。为讨论共识决策中的属性关联关系的影响,基于上述多属性关联的结构图,进行共识决策。

1) 偏好表达阶段是多个决策者在各属性上表达自身初始偏好的过程。由于现实问题的复杂多样性,决策者会通过实数、语言、偏好关系或区间数等多种形式以表达自身偏好。为简化问题,聚焦于研究多属性共识决策问题中的属性关联,本文假设决策者以简单实数值的形式表达自身在各属性上的偏好。

2) 意见集结旨在将多方意见通过如加权平均算子等集结算子集结成群体意见的过程。决策群体中的个体决策者由于生活经验和教育背景等差异,在决策过程中对同一属性的初始偏好往往大相径庭。而意见集结则是考虑了每个个体意见的前提下,借助集结算子形成一个折中的群体意见的过程。

3) 共识测度是测量决策群体是否达成共识的重要步骤。在这一步骤中,量化了个体意见与个体意见或个体意见与当前群体意见之间的距离,一定程度上反映了个体对群体意见的接受度。亦即,个体意见越接近群体意见,其群体意见接受度越高,反之,对群体意见接受度则越低。而这一接受度在共识领域常被称为共识度,当共识度为1,即当所有个体意见达成完全一致时,称群体达成了硬共识;当共识度不小于预先设定的某个共识度阈值时,则称群体达成了软共识,且当前群体意见即为共识意见。

4) 反馈机制是促进群体共识意见达成的关键步骤。对于现实中的共识问题,群体往往很难在初始意见表达时即达成共识。而是需要通过多轮协商,适当调整自身意见来适应群体,促进共识达成。此时,反馈机制则为个体决策者的意见调整提供了可行的意见调整方案。早期反馈机制意见调整主要基于指导规则和方向规则,过程较为主观和模糊;近年来,反馈机制中多借助最优化模型生成意见调整的共识方案,其中最常见的有最小成本共识模型和最小调整共识模型。本文将同时考虑决策者效用和属性关联关系对共识决策的影响,借助基于多属性关联网络下的效用共识模型求解共识问题。在该优化模型中以共识度,共识成本为约束,同时体现上层属性意见调整对下层属性意见调整的影响,以最大化决策者共识效用为目标,求解最优意见调整方案和共识意见。

4. 算例分析

本文以湖南省安仁县松岗村退耕还林工程为对象进行研究,松岗村需要与6户农户签订退耕还林合同。根据我国《退耕还林条例》,退退耕还林合同中涉及多项需与农户协商的属性,这些属性之间往往存在未知的关联关系,具体的属性包括:退耕还林面积、造林保证成活率、种苗补助、资金补助、粮食补助和合同履行期限。其中,退耕还林面积、种苗补助、资金补助、粮食补助和合同履行期限为效益型属性,造林保证成活率为成本型属性。

4.1. 退耕还林合同中多属性关联网络构建

根据第三节中的DEMATEL方法步骤,求得群体IDR矩阵

,将群体IDR矩阵转化为综合关联矩阵

,并获得对应属性的中心度分别为

、原因度为

和各属性权重为

。

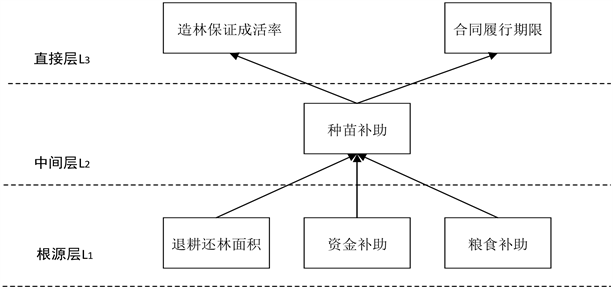

依照ISM方法依次划去各属性,直到所以的属性都在表中划去。最终结果为第一层属性为退耕还林面积、资金补助、粮食补助,第二层属性为种苗补助,第三层属性为造林保证成活率、合同履行期限。基于此,构建属性层次关联网络结构图(见图2)。

属性层次关联网络结构图将原本多个属性间模糊、未知且杂乱的关联关系以有向关联网络图的形式清晰呈现出来。

Figure 2. Diagram of the attributes hierarchical interaction network structure

图2. 属性层次关联网络结构图

4.2. 退耕还林合同订立的共识决策过程

基于属性层次关联网络依次对各个层次进行一次共识决策过程,其中前一层属性的意见会影响后一层属性的意见值。

在算例中,假定6个决策者在6个属性上给出实数值初始意见;6位决策者权重向量为

,使用该权重对个体意见矩阵进行加权获得当前的群体意见矩阵;接着计算每个个体的共识度

,设置共识度阈值为0.9;若未满足每个个体共识度均大于共识度,则以最大化决策者共识效用为目标函数,进入反馈机制调整个体意见。

在反馈机制中,同时考虑了前一层属性对后一层属性意见的影响和决策者效用最优,求解得到最终共识方案中,6个属性的最优共识意见为

;当不考虑属性间关联关系时,6个属性的最优共识意见为

。

相比之下,属性独立情形下的各属性的最优共识意见比属性关联情形下的最优共识意见更为极端,这是由于独立属性情形在共识过程中调整个体属性意见时没有受到其他属性意见调整的约束,从而导致最终的共识效用虚高。在实际决策问题中,决策者在调整其单个属性意见时会受到与之相关的属性取值的影响,导致最终的最优共识意见收敛于意见区间较为远离两端的中间位置,且属性间关联关系越多,关联强度越大,最终结果受约束越多,共识意见越靠近中间位置。

4.3. 管理启示

在退耕还林合同的订立中,政府作为协调者,为平衡各农户利益,需与农户们进行多轮协商以促进最终合同的形成。根据结果,可得管理启示:1) 在退耕还林合同制定的过程中,应充分挖掘属性之间的关联关系,而不是为便于计算而忽视属性之间的相互影响。2) 属性间的关联关系对效益型属性和成本型属性的影响相同,由于属性之间的相互约束,通常会使得共识意见向客观效用较低的方向变化。3) 相对于独立属性而言,属性间具有关联关系时,政府需要花费更多的人力、物力和财力成本以换取更高决策者效用的共识方案,从使得最终方案后续实施中更顺利。

5. 结束语

现实的多属性群决策问题所涉及的属性规模越来越大,这也造就了多属性群决策问题复杂性的特点。实际问题中的属性关联关系常常是未知的而非已知的,较大规模的属性集之间所包含的关联关系往往是杂乱而模糊的。本文基于上述问题的特征,引入DEMATEL-ISM方法构建复杂多层次属性关联网络。然后,基于所构建的多层次属性关联网络进行共识决策过程,主要在反馈机制中考虑了属性间的关联关系,并以属性关联前提下最大化决策者共识效用为目标函数,生成决策个体最优调整意见方案和最优共识意见。最后,通过退耕还林合同中各指标的订立为应用案例,验证了多层次属性关联网络的构建和预算约束下考虑多层次属性关联的最大效用共识决策方法的有效性和合理性。