1. 引言

蓝藻异常增殖及其引发的水体水华引起的灾害是一个全球性环境问题,蓝藻水华对饮用水水源地供水安全的威胁是人们最为关心的问题 [1] [2]。在各级政府及环保部门的大力度治理下,水环境质量得到了一定程度的提升,但各地蓝藻水华暴发现象依然层出不穷 [3]。

藻类暴发与水体水质、当地气象、水文条件等诸多因素相关 [4] [5]。水质条件是蓝藻生长发育的基础,水中大量的氮磷等营养物质为蓝藻的生长繁殖提供直接碳源 [6]。除此之外,化学因素如氮、磷、铁、钙、二氧化碳和有机质含量、水体pH与透明度等;物理因素如光照、温度、降雨、风速、水量、水流等;生物量因素如浮游植物、浮游动物、微生物、底栖动物和大型维管束水生植物等 [7];及蓝藻自身的生理特点等多方面共同作用,均是引发蓝藻水华的因素。

目前关于蓝藻治理的研究很多,有人工除藻、机械除藻、药物除藻、生物操纵控藻等 [8],但浮游藻类是水域生态系统食物链中非常重要的环节,所有高等水生生物的生存最终依靠藻类的存在,因此需要准确地控制水体中藻类的总量,而不是彻底消灭水体中的藻类数量,这对恢复水域生态系统和治理水体富营养化都有着极其重要的意义。

2. 漂浮过碳酸钠颗粒控藻原理(Methods and Principles)

2.1. 漂浮过碳酸钠颗粒控蓝藻环境归趋

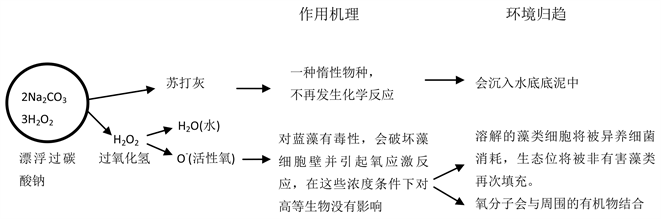

漂浮过碳酸钠颗粒具有无毒,无味,无污染等优点,施用于水体后迅速反应成碳酸钠和过氧化氢(双氧水),同时过碳酸钠颗粒表面包了一层纳米级别的惰性可生物降解聚合物,可以使产品颗粒漂浮于水面上并缓慢释放有效成分,可以及时、经济有效地控制有害的蓝藻水华。杀灭蓝藻细胞的活性成分是漂浮过碳酸钠遇水后发生化学反应产生的产物之一过氧化氢,即双氧水,双氧水不稳定,通过氧化作用杀灭蓝藻细胞,进而分解成水和氧气。反应的另一最终产物碳酸钠,俗称苏打,对环境、人体均无危害。可见,漂浮过碳酸钠颗粒最终产物为水、氧气和碳酸钠,这些都是自然界本身产生的物质,它们均不在环境中蓄集,也不会带来环境危害。漂浮过碳酸钠的作用机理和环境归趋见图1。

Figure 1. Action mechanism and environmental fate of floating sodium percarbonate

图1. 漂浮过碳酸钠的作用机理和环境归趋

2.2. 漂浮过碳酸钠颗粒控藻用量

为控制蓝藻暴发,应尽早开始用漂浮过碳酸钠颗粒处理。当蓝藻细胞数在5000~20,000个/毫升(或叶绿素a低于10微克/升)范围内时,施用0.5~2.5公斤/公顷的产品,可以从低剂量开始;当蓝藻发生严重些时,也就是蓝藻细胞密度在20,000~100,000个/毫升(或叶绿素a在10~50微克/升)之间时,使用5~15公斤/公顷的产品。如果处理较晚,蓝藻细胞数超过100,000个细胞/毫升(或叶绿素a高于50微克/升),则需要增加产品的用量及处理频率。因此,在水华严重暴暴发时(蓝藻细胞超过100,000个/毫升或叶绿素a超过50微克/升),剂量需要大于30公斤/公顷,单次施用不要超过一半的水域,两次施用之间至少间隔24小时。在施用24~48小时即可见非常明显效果(裸眼观察和数据), 达到最佳效果一般需要72小时。持续效果视水体和环境情况一般可维持3周至数月。

3. 案例与分析

3.1. 项目水体

治理的水体位于浙江省余姚市某村水塘,深1.4~1.5米,面积250平方米左右,水塘里正常养鱼,品种多样,大小不一,周围村民住户集中,有排污管道,未见明显污水排入,但水体散发出明显的腐臭气味。治理当日藻类暴发严重,水体呈现蓝绿色,但没看到明显聚集,由于透明度很差,观测不到鱼类的活动,经过测定,该水体的藻类主要为蓝藻,根据后续测量数据判断不是微囊藻,而是底栖蓝藻的一种。

3.2. 治理方案设计

水体治理用漂浮过碳酸钠颗粒。根据水体现状(图2)、水体实测数据以及实验时间,决定加大使用量,为正常用量的3~5倍。用量设计为每公顷100公斤,即6.67公斤每亩,池塘约250平米,施用产品2.5公斤,施用产品时间为早上10:30。由于水体面积小,只需在池边将产品撒入即可,产品漂浮在水面,随着风漂到整个水池,与蓝藻接触杀灭蓝藻。后续根据样品测定数据,决定是否追加漂浮过碳酸钠颗粒产品。

取样设计:总共取5次样品,分表层水和底层水,每个样品测三次,取平均值。1号样品为治理前水体;2号样品为治理4小时后水体,3号样品为治理后8小时水体,4号样品为治理后24小时水体,5号样品为48小时水体。样品测定指标4个,pH值,

,藻密度,叶绿素。检测仪器:美国YSI EXO2多参数水质分析仪进行在线水质检测。

3.3. 治理效果分析

3.3.1. 透明度的变化

经观察,水池使用漂浮过碳酸钠之后,水的颜色得到了改善(图3)。施用产品前,水体有腐臭气味,透明度几乎为零(图3上),在施用产品后4小时,水体颜色从蓝绿色,开始转向蓝色,透明度好转(图3中)。治理后8小时(图3下),感官上水体颜色变浅,水体气味减弱,说明水体里蓝藻数量已经减少,产品的作用已经开始显现。

Figure 3. Before treatment (top) and 4 hours (middle) and 8 hours after (bottom) treatment

图3. 治理前(上)治理后4小时(中)和治理后8小时(下)

Figure 4. Water status of 20 hours (left) and 24 hours (right) after treatment

图4. 施用产品后20小时(左)及24小时(右)水体现状

第二天水体的透明度明显变好。施用产品后20小时,即第二天早上6:30,水体颜色明显变浅,水体表面有水生动物自由活动,鱼类也浮游在水体表面,没有发现任何死鱼现象,肉眼可见水面下40公分的水泥台阶(图4左)。治理24小时后,即第二天早上10:30 (图4右),太阳强度同前一天,藻类开始光合作用,感官上水体透明度有很大的改善,可以清晰可见水下的水泥台阶,水体里生物种类正常活动,水面未见明显的死亡生物。由于产品用量较高,并且是封闭水体,当天观察和测得的数据都表明蓝藻已被大量杀灭,无需再次追加使用产品。

3.3.2. pH值的变化

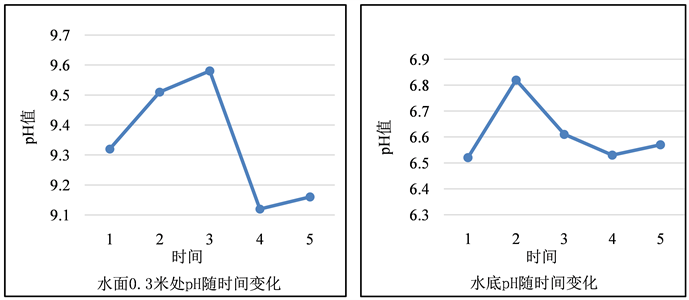

水体表面的pH值明显高于水底的pH值,产品施用后先升高再降低。水体表面治理前pH为9.3,3号样品是施用产品后8小时,pH值升到峰值9.6左右,水底pH是从6.5升到6.8然后下降到6.6,这个过程水体表面继续进行光合作用,导致水体的pH值有一定的升高。施用产品后24小时,即第二天上午,水面的pH值下降0.2,水底的pH值变化不明显(图5)。

Figure 5. Change of pH value of the water body over time

图5. 水体pH随时间变化趋势

3.3.3. 氨氮的变化

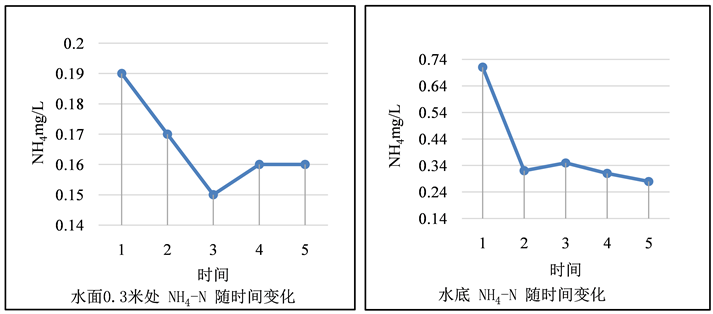

从图6可以看出,施用产品后,水体表面和水底氨氮含量降低明显。施用产品8小时后,表面水从0.19 mg/L降低到0.15 mg/L,水下从0.71 mg/L降低到0.34 mg/L,减少一半(图6)。施用产品24小时和48小时后,氨氮持续在一个含量范围,水体表面和水下的氨氮含量值越来越接近。说明漂浮过碳酸钠颗粒的使用,有利于整个水体氨氮含量的下降。

Figure 6. Change of

-N content in the water body over time

图6. 水体

-N含量随时间变化趋势

3.3.4. DO含量的变化

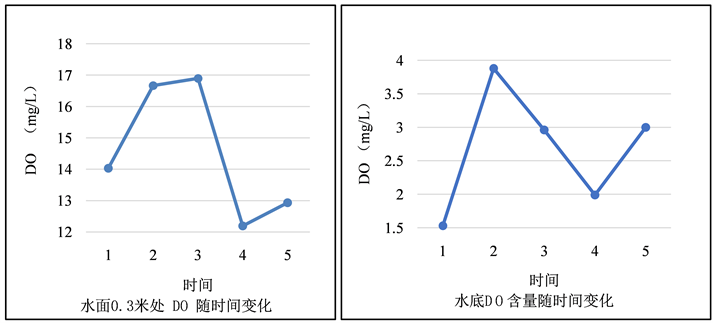

水体溶解氧DO的含量变化,施用产品前后,溶解氧含量的变化幅度见图7。施用产品后24到48小时小时,水体表面的DO稳定在12~13 mg/L,而水底的DO从1.5 mg/L上升到2 mg/L再到3 mg/L。而溶解氧是生命所必需的,通常,大多数水生生物只能在浓度2.0 mg/L的溶解氧下生存很短的时间,鱼类需要在3.0 mg/L及以上的浓度才能健康生存。可见,该产品的使用,可以有效增加水底DO的含量。

Figure 7. Change of DO content in the water body over time

图7. 水体DO含量随时间变化趋势

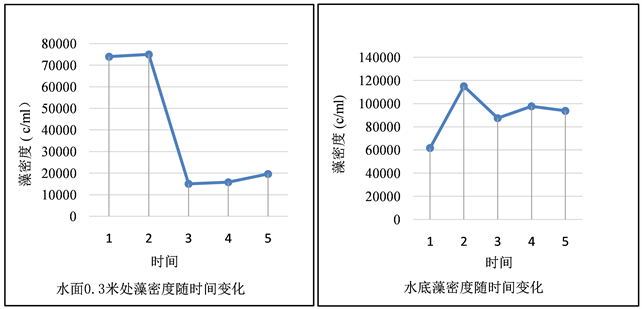

3.3.5. 藻密度和叶绿素的变化

图8显示,水体中的藻密度含量有一个非常明显的变化。表面水体,藻密度从7.4万个/ml降低到2万个/ml,降幅达到80%,漂浮过碳酸钠颗粒产品的施用范围是从2万个/ml开始预防启用,说明经过一天的漂浮过碳酸钠颗粒作用,水体表面的藻类被大量处理。但水下的藻密度和叶绿素不但没降,反而有升高,从6万个/ml上升到9万个/ml,藻密度主要包括蓝藻、红藻和隐藻,说明水底除了蓝藻,有可能是有其他藻类,也可能是蓝藻细胞感受到刺激下沉。

Figure 8. Change of cyanobacteria cell density content in the water body over time

图8. 水体藻密度随时间变化趋势

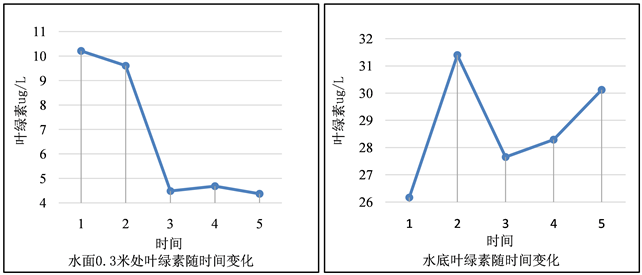

图9显示,叶绿素随时间的变化趋势同藻密度含量的变化趋势,水体表面叶绿素含量从10 µg/L降低到4 µg/L,水下的叶绿素从26 µg/L上升到30 µg/L。在有蓝藻存在的水体中,当叶绿素a的含量大于20 µg/L每升时则说明蓝藻已有爆发趋势,叶绿素a的量越多,也同时说明水体富营养化越严重。水体表面叶绿素含量下降明显,说明表层水体藻类含量在下降。水底叶绿素含量一直比较高,大于20 µg/L,说明水体除了蓝藻,还有其他大量的藻类存在。水体底部的蓝藻量来自两部分,一是水体底部本身存在的蓝藻,另外一个是表层水体蓝藻细胞的下沉。对于水体底部藻类的处理,需要进一步研究。

Figure 9. Change of chlorophyll content in water over time

图9. 水体叶绿素含量随时间变化趋势

3.3.6. 蓝藻程序性细胞死亡

通过观察,试验水池中观察到了程序性细胞死亡(PCD)这一现象,即用漂浮过碳酸钠颗粒产品10小时后,水面上已经没有产品,但水里的蓝藻种群却继续有细胞死亡的现象。即有PCD的存在,即使底层没有产品,蓝藻也会被杀灭。通过进一步分析,水体漂浮过碳酸钠颗粒是缓释制剂,产品颗粒持续将有效成分缓释到水中,极低的剂量和持续的刺激会在有毒蓝藻种群中触发一种独特的生物自催化细胞死亡信号,从而导致整个种群的崩溃,有害种群的崩溃会帮助水体重塑一个健康的水生态环境,无毒、有益的浮游植物得以繁殖生长,进一步成为湖泊抵御蓝藻复苏的“免疫系统”从而达到治理的目的。本案例中,因为48小时后,当地有台风雨,所以没有继续监测水体中的数据。

4. 结论

漂浮过碳酸钠颗粒是一种环境友好的杀藻剂,不受水体大小和形状的限制,有针对性和选择性杀灭有毒蓝藻。创新的剂型使得产品颗粒能漂浮在水面上并缓释出有效成分,同时当蓝藻在水中漂移的时候,产品会随着蓝藻而漂移,施入水体后产物为水、氧气和碳酸钠,对环境、人体均无危害。

根据蓝藻细胞数决定施用量。当蓝藻细胞数在5000~20,000个/毫升范围内时,施用0.5~2.5公斤/公顷产品,当蓝藻发生严重水华时,也就是蓝藻细胞密度在20,000~100,000个/毫升之间时,使用5~15公斤/公顷产品,在水华严重暴发时加大剂量,蓝藻细胞超过100,000个/毫升,剂量需大于30公斤/公顷。

漂浮过碳酸钠处理蓝藻效果非常明显。施用漂浮过碳酸钠4小时、8小时、24小时和48小时,表层水体和底层水体的pH值、DO含量、

-N、藻密度和叶绿素均出现不同程度的变化,尤其是表面水体的藻密度和叶绿素下降明显。

基金项目

本项目受2021年浙江水利水电学院大学生创新创业训练计划项目(S202111481009)、浙江省科技厅联合基金重点项目(LZJWZ23E080002)及浙江省农村水利水电资源配置与调控关键技术重点实验室开放基金项目(ZJWEU-RWM-202108)资助。

参考文献

NOTES

*通讯作者。