1. 引言

随着国家老龄化日益加剧,骨科的高龄患者数量也随之增多。高龄患者由于肌力平衡力的下降和骨质疏松的问题,当今社会中该群体发生髋部骨折的比例也急剧增加。老年髋部骨折已逐渐成为全球公共卫生问题,据报道全球每年约有160万老年人发生髋部骨折,预计至2050年或将增至390万,且一半发生在亚洲 [1]。高龄人群发生髋部骨折后,由于活动减少、血液流速下降、以及高凝状态等原因,会出现静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism, VTE)等并发症 [2]。VTE包括下肢深静脉血栓(deep vein thrombosis, DVT)并可形成肺栓塞(PE),而后者可直接威胁生命安全。因此,如何科学有效地进行VTE管理是临床医务人员必须解决的问题。尽管,骨科或VTE预防的相关学术组织制定了一些指南或专家共识,但是对于DVT的临床预防方案细节措施的优化仍值得深入探索。穴位针刺治疗在中医学中的“活血化瘀”理论和现代医学中对血液流变学和微循环的改善均有许多报道 [3] [4] [5],同时由于国内老百姓对中医治疗的认可度比较高,增加穴位针刺治疗能否进一步促进其它血栓预防措施乃至所有康复锻炼项目的依从性,值得探究。因此,课题组进行了相关研究,现报道如下。

2. 研究对象与方法

2.1. 研究对象

我科于2019年8月1日至2020年9月30日共收治高龄髋部骨折164例,根据相应标准纳入136人,采用随机数字法分为试验组和对照组,其中两组符合剔除标准的患者中对照组为3例(65例),试验组为4例(64例),试验组和对照组最终纳入数据分析的高龄髋部骨折患者均为129例。本研究已经通过院伦理委员会审查批准。

1) 纳入标准

① 经影像学诊断为髋部骨折(本次髋部骨折包括:股骨颈骨折、股骨粗隆间骨折、其它骨折)且须行手术;② 年龄 ≥ 65岁;③ 意识清楚,能正常进行交流;④ 自愿参与本次实验并签署知情同意书。

2) 排除标准

① 诊断为肿瘤相关的病理性骨折;② 任一下肢感知觉异常或患有严重皮肤、软组织疾病;③ 已经存在DVT或MCVT的患者;④ 有DVT/PE病史、血栓性疾病家族史,或其他类型的遗传性或获得性易栓症患者;⑤ 出血风险较高,经评估抗凝治疗利大于弊;⑥ 伴有严重的慢性疾病、肝肾功能不全或恶病质等;⑦ 手术部位或附近有感染、重大手术、严重创伤史;⑧ Caprini血栓风险评估为低风险。

3) 剔除标准

① 操作过程中出现严重不良反应事件者,研究组内双人判断应停止干预者,即终止该临床研究(此类患者不作疗效评价,但纳入安全性分析);② 不愿意继续进行临床研究,提出退出要求的入组患者;③ 研究期间违反方案的入组患者;④ 入组研究期间,若患者出现MCVT直径 ≥ 7 mm时,将退出IPC治疗,其余治疗不变。

2.2. 方法

2.2.1. 干预方法

对照组:基础方案为基础预防 + 物理预防 + 药物,其中基础预防为多饮水、卧床早期活动(踝泵运动、股四头肌等长收缩等),物理预防则主要是间歇充气加压装置(IPC)治疗2/日。药物预防按不同手术组别主要包括:1) 术后4~6 h即行依诺肝素钠注射注皮下注射2/日;2) 术后6 h口利伐沙班10 mg。术前1 d至出院后每一日8:00~9:00由主管护师按照科室既定宣教内容于查房期间进行康复锻炼宣教。

实验组:基础方案及依从性调查方法同对照组。另外,选择具备3年及以上针刺资质且具备较丰富临床经验的中医康复专业技术人员。有效针刺部位为选择梁丘、血海、风市、居髎、足三里、丰隆、阴陵泉、三阴交、绝骨、解溪、内庭、昆仑12点穴位,于入院24小时内即开始进行。针刺过程中患者取平卧或半卧位,针刺得气后留针30 min,早晚1 次,针刺治疗使用东邦牌0.3*40 mm的一次性无菌灸针,且严格按照科室既定的针灸SOP予以执行,康复针灸师仅作操作目的说明,不进行任何有关康复锻炼的宣教。

两组均利用电话及手机程序(application, APP)对两组进行出院后随访和宣教,并利用手机APP推送自制调查表,最大程度上保证两组均按住院期间的功能锻炼方案继续执行。术后第12周、第24周调查康复锻炼依从性情况。

2.2.2. 样本量计算

根据RCT对应的方法进行样本量计算:以肌间静脉丛血栓为主要观察指标,经前期预试验发现患肢使用针刺组肌间静脉从血栓(MCVT)发生率为42.49%,对照组发生率则为71.23%。使用PASS11.0.7软件进行样本量计算:W size = 0.2150,设置显著性水平(α)为0.05,把握度(power = 1 − β,β取0.1)设置为0.9,计算得出样本量为98例,以样本最大脱落率为20%进行计算,最终得出样本量至少为122.5例,本次研究拟纳入136例,最终纳入129例。

2.2.3. 观察指标与方法

① 肌间静脉丛血栓(muscular calf vein thrombosis, MCVT):术后第1、3、5 d行下肢血管彩超,操作方法如下:患者仰卧位,检测范围从腹股沟处到踝关节,术后体位受限的患者适当抬高踝部以便于检测小腿部。嘱患者平静呼吸并放松肢体,采用二维超声加压法联合彩色多普勒血流显像判断患者有无血栓。记录两组发生MCVT的病例数、血栓数量及分布情况。

② 下肢瘀斑发生情况:本次瘀斑记录将排除术前已经记录的创伤部位瘀斑发生数量和面积情况。

③ 全血粘度切值:术后第1、3、5 d每日晨抽取空腹血查全血粘度。因中切值意义不算太大,本研究只纳入高切值和低切值。

④ 凝血相关指标:血小板计数(PLT)、凝血酶时间(TT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)和凝血酶原时间(PT)、D-二聚体(D-Dimer)、纤维蛋白原含量(FBG)、纤维蛋白原降解产物(FDP)。PLT测定仪器为SYSMEX公司全自动血细胞分析仪,采用电阻法测定。凝血项目测定仪器为:东亚公司CA6000全自动凝血仪器,采用光学凝结法测定。

⑤ 康复锻炼依从性比较:使用自制量表比较两组患者术前、术后第1、3、5 d以及术后第6周、第12周的功能锻炼依从性。

2.2.4. 统计学方法

使用Epi data3.0建立数据库,采用SPSS23.0软件进行数据分析,符合正态分布的计量资料使用

± s表示,采用独立样本t检验行组间比较,不符合正态分布或方差不齐的资料采用中位数 + 四分位间距表示,并使用非参数检验的方法进行组间比较;计数资料使用百分比(%)表示,采用c2检验进行组间比较。若指标存在多个时间点(≥3)的比较则采用重复测量设计方差分析,不同时间点的两两比较采用Bonferroni方法。检验α水准 = 0.05,小于0.05认为结果具有统计学意义。

3. 结果

3.1. 两组术前基本情况

两组在年龄、性别、骨折类型、手术方式的比较中差异无统计学意义,具体结果见表1。其余指标的术前情况比较,见其它表格结果。

Table 1. Comparison of preoperative basic conditions between the two groups [n (%)/

]

表1. 两组术前基本情况比较[n (%)/

± s]

3.2. 住院期间两组MCVT发生情况

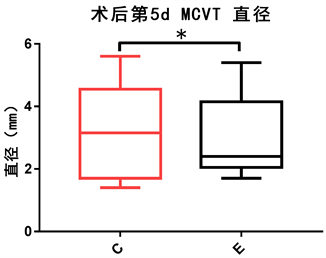

由于术前存在MCVT的患者均已被排除,因此本项指标中的术前数据没有进行统计分析和比较。术后经下肢彩超检查,所有患者MCVT直径均 < 7 mm,因此没有患者被剔除IPC治疗。另外,由于术后MCVT的分布及其大小(累积)均无较大变化,本次仅仅列最后一次记录即术后第5 d的数据,如图1所示。

3.3. 住院期间两组下肢瘀斑发生情况

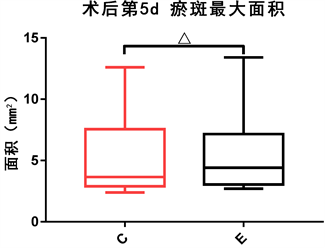

同上,在本次研究中,仅统计最后一次记录即术后第5 d的瘀斑面积的数据。具体结果见表2,表3与图2。

Table 2. Comparison of MCVT between two groups [n (%)/

]

表2. 两组MCVT发生情况比较[n (%)/

± s]

Figure 1. Comparison of the maximum diameter of MCVT between the two groups on the 5th day after operation (C = control group, E = experimental group), *(P < 0.05)

图1. 两组术后第5 d MCVT的最大直径比较(C = 对照组,E = 试验组),*(P < 0.05)

Table 3. Comparison of indicators of ecchymosis between the two groups during hospitalization [n (%)/

]

表3. 住院期间两组瘀斑发生情况指标情况比较[n (%)/

± s]

Figure 2. Comparison of the maximum area of ecchymosis between the two groups on the 5th day after operation (C = control group, E = experimental group), Δ(P > 0.05)

图2. 两组术后第5 d瘀斑最大面积比较(C = 对照组,E = 试验组),Δ(P > 0.05)

3.4. 两组全血粘度情况

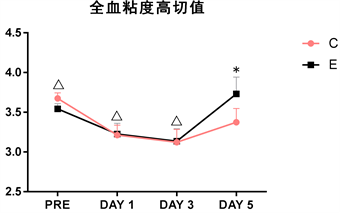

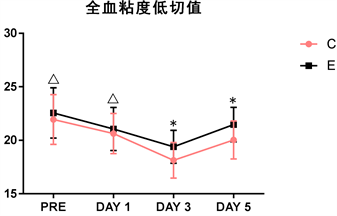

两组的全血粘度自术前开始有明显下降趋势,至术后第3 d~5 d开始升高,两组在术后第5 d的高切值有统计学差异(P < 0.05),低切值在术后第3 d和第5 d有统计学差异(P < 0.05),见图3与图4。

Figure 3. Comparison of high shear value of whole blood viscosity between the two groups (C = control group, E = experimental group), Δ(P > 0.05), *(P < 0.05)

图3. 两组全血粘度高切值情况比较(C = 对照组,E = 试验组),Δ(P > 0.05),*(P < 0.05)

Figure 4. Comparison of low shear value of whole blood viscosity between the two groups (C = control group, E = experimental group), Δ(P > 0.05), *(P < 0.05)

图4. 两组全血粘度低切值情况比较(C = 对照组,E = 试验组),Δ(P > 0.05),*(P < 0.05)

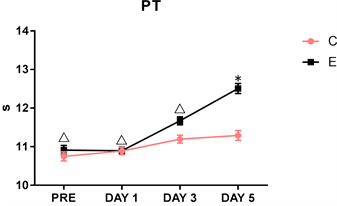

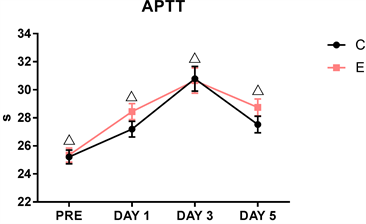

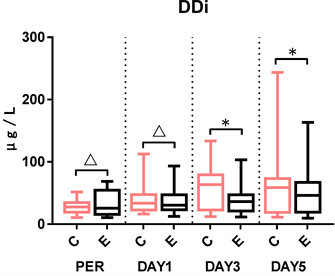

3.5. 两组凝血相关指标情况比较

两组的凝血相关指标情况比较如下图5~8所示。

Figure 5. Comparison of PT between the two groups (C = control group, E = experimental group), Δ(P > 0.05), *(P < 0.05)

图5. 两组PT情况比较(C = 对照组,E = 试验组),Δ(P > 0.05),*(P < 0.05)

Figure 6. Comparison of APTT between the two groups (C = control group, E = experimental group), Δ(P > 0.05)

图6. 两组APTT情况比较(C = 对照组,E = 试验组),Δ(P > 0.05)

Figure 7. Comparison of DDi between the two groups (C = control group, E = experimental group), Δ(P > 0.05), *(P < 0.05)

图7. 两组DDi情况比较(C = 对照组,E = 试验组),Δ(P > 0.05),*(P < 0.05)

Figure 8. Comparison of PLT between two groups (C = control group, E = experimental group), Δ(P > 0.05), *(P < 0.05)

图8. 两组PLT情况比较(C = 对照组,E = 试验组),Δ(P > 0.05),*(P < 0.05)

3.6. 两组康复锻炼依从性情况比较

两组共发放129份问卷,有5例问卷无效(有效率124/129 = 96.12%)。所有因无效问卷而导致无法采集相关信息的患者中对照组为3例,试验组为2例均采用意向性分析。

Table 4. Comparison of compliance of rehabilitation exercise between the two groups at the 6th week after operation [n (%)]

表4. 术后第6周两组康复锻炼依从性情况比较[n (%)]

Table 5. Comparison of compliance of rehabilitation exercise between the two groups at the 12th week after operation [n (%)]

表5. 术后第12周两组康复锻炼依从性情况比较[n (%)]

4. 讨论

4.1. MCVT的发生情况

DVT危害极大,但由于真正意义上的DVT如腘、股总、股深、髂静脉等血栓发生率并不高,目前国外报道约1.62%左右 [6],且一旦发生,必然将影响到研究中的很多措施(如制动,无法正常进行早期功能锻炼),尽管MCVT不是传统意义上的下肢大静脉血栓,但其形成机制都与加之临床发生MCVT可向下肢深静脉蔓延并形成更严重的下肢DVT,继而发生远期下肢深静脉功能不全和致命性肺栓塞、脑栓塞 [7],因此本研究将主要指标定为MCVT。研究结果显示,两组在术后第1 d的MCVT发生例数统计学差异不显著,但在术后第3 d和第5 d呈现出较大区别,说明合理的针刺治疗能够有效预防MCVT的发生,其可能存在的机制多与改善微循环、降低红细胞黏集程度等有关,具体内容将在下一段进行讨论分析。

另外,MCVT在血管的分布位置方面,两组并未得出显著的统计学差异,可能与血流动力学的影响因素较多,同时也与个体体质方面的差异较大有关。

4.2. 对于血栓形成“Virchow三角”的影响

血管内皮损伤、血液高凝和血液流速降低是血栓形成的三大影响因素,被称为Virchow三角。全血粘度是血浆粘度、血细胞压积、血小板和白细胞流变特性、红细胞变形性与聚集能力的综合指数,是血液随着不同的切变率和其他条件而产生的粘度,在切变率较低时血粘度增高,而随切变率的升高粘度会下降 [8]。全血粘度高切值主要体现红细胞的形态,而低切值则反映红细胞的聚集粘附程度,且成反向关系 [9]。本次研究结果中,自术前到术后第5 d两组的切率值都呈先降后升的趋势,说明红细胞的形态异常和黏集水平先增高后降低,提示高龄髋部骨折的抗凝措施从创伤发生时就应该积极跟进。两组的差异,反映出中医穴位针刺治疗对红细胞的形态和黏集有一定影响,这与徐效昆 [10] 的研究结果基本一致。在血小板计数方面,从图8可看出两组也呈现出先降低后上升的趋势,降低的可能原因在于手术创伤失血,上升则可能与手术激惹、关节腔出血激活血小板再生有关。而试验组较对照组的上升幅度更小,说明针刺治疗可以很好地抑制血小板过度增生(图8显示术后第5 d对照组的PLT远远超过了术前水平,而试验组则略低于术前),因为在止血与凝血过程中血小板是重要的内皮创口填充物,且能进一步释放各种凝血相关因子,抑制PLT的增加和聚集即可能会促进DVT的预防,Beatrix等 [11] 也有相同发现。PLT结合全血粘度的结果很好地揭示了试验组为何在术后一段时间内MCVT的增加数量要低于对照组,且平均直径要小于对照组,当然其中具体的机制还需要深入探索。纳入瘀斑情况的统计除了直接体现出血风险外,亦能够一定程度上反映血管内皮的保护状态,但两组结果并无差异,可能与髋部骨折创伤和手术创伤类别较一致有关,同时也从侧面说明了穴位针刺治疗并不增加出血风险。

凝血项目方面,两组的PT和DDi均有逐步上升趋势,但APTT先升后降(两组全程差异P > 0.05),DDi在术后第3 d和第5 d的差异出现统计学意义(P < 0.05)。PT和APTT均基本在正常范围内,PT的逐步上升可能是由于抗凝剂的使用,试验组由于穴位针刺治疗的原因导致上升幅度更快(对照组的高凝状态更显著)。DDi是直接的血栓指标,只要机体有活化血栓形成或纤维溶解活动,就会有DDi的上升。这也直接说明针刺治疗对于血栓形成干扰和预防作用。

4.3. 对于高龄髋部骨折康复锻炼依从性的影响

由于住院期间有医护人员监督指导,几乎所有患者都能良好地执行相关锻炼措施,从结果数据中也能够直接体现。但是,出院后康复期内的锻炼依从性或其它如服药、复查等方面的依从性,无论是骨科还是其它一些相关科室患者都不能很好地执行。这也可能是骨科手术患者很多都不能很好地达到预计的远期功能水平的主要原因之一 [12]。

本次研究中所指的康复锻炼依从性指的是院外依从性,因在住院期间有医护人员的每日宣教和监督指导,患者基本不会出现忘做或漏做康复锻炼项目的情况。而出院后失去了专业人员的提醒后,发生依从性降低甚至完全失去锻炼意识的发生率会急剧增加。从表4和表5可以看出,在术后第6周的调研中,两组的踝泵运动和股四头肌等长收缩的坚持度尚可,但肺康复及其它锻炼项目已经出现明显差别,这与研究组的预估一致,究其原因可能在于住院期间穴位针刺项目的加入,使患者对康复锻炼的印象和重视程度均有增加(方法中已描述:康复针灸师仅作操作目的说明,但并不会进行康复锻炼的宣教或额外强调)。而在术后第12周时,两组的康复锻炼依从性已表现出全面的差异,更印证了以上假设。随着快速康复外科理念的盛行,骨科患者的住院周期将会越来越短 [13],而关节置换的血栓预防理应维持3周~6周 [14] [15],因此院外康复锻炼等依从性的提升,将大大保障血栓预防方面的效果。同时,院外治疗康复依从性的提升也将很好地促进手术远期效果的维持。

受限于研究条件本次研究只纳入了部分研究对象,并未开展多中心大样本研究,在今后的研究中其研究结论与应用效果可通过多中心大样本研究进一步验证。

NOTES

*通讯作者。