1. 问题的提出

“在正当防卫的讨论中,经常涉及互殴问题。可以说,互殴与防卫是对立的,两者之间存在着互相排斥的关系,即一个案件只要存在互殴,则在一般情况下排斥正当防卫的成立。反之,一个案件如欲成立正当防卫,则必先排除互殴。从这个意义上说,某些情况下是否存在互殴直接关系到正当防卫的成立与否。” [1] “互殴概念的使命是推动正当防卫的正确认定。为了完成这个使命,互殴概念需要确保其与正当防卫的关系确如学者们所言是互斥的。” [2]

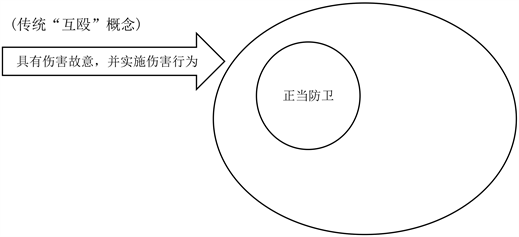

但是,“传统的互殴概念认为,互殴是参与者在伤害故意的支配下所实施的互相伤害的行为。” [2] 其实,这种理解下的互殴概念与正当防卫并不互斥,反而是一种包容与被包容关系,如图1所示。因为正当防卫人在为了保护合法利益而反击不法侵害人的时候,就是在通过对不法侵害人造成伤害,使其无法继续侵害合法权益的方式来保护合法权益。因此,伤害故意与防卫意图看似“一邪一正”,实则防卫意图可以兼容伤害故意。因为“伤害”一词含义是:使身体组织或思想感情等受到损害,其存在被正当化的可能。防卫人对不法侵害人的反击行为就是对不法侵害人的伤害,但其是正当的。因此实务中,基于认定被告人有伤害故意而否定其防卫意图,从而不成立正当防卫的思路是错误的 [3]。

如果仍然认为互殴与正当防卫互斥,就会因正当防卫的过程中也呈现出互殴所有的伤害故意与伤害行为的表象,使得实务中难以对正当防卫与互殴进行准确区分,却又机械运用二者的互斥关系,在草率认定成立互殴之后,直接否定成立正当防卫。这一点从司法判决理由中可以得到印证,如“斗殴中,双方主观上均具有伤害对方的故意,客观上均实施了侵害对方的行为,因此被告人的行为不符合正当防卫的构成要件,不是正当防卫。”1 (此判例中所称“斗殴”实指“互殴”)

2. 正当防卫之互斥概念

如前文所述,重新界定所谓“互殴”之概念,或提出更明确的、真正与正当防卫互斥的其他概念替代传统“互殴”这一概念,对于正当防卫的准确认定具有重大作用。

Figure 1. The actual relationship between the traditional concept of “fighting each other” and legitimate defense

图1. 传统“互殴”概念与正当防卫之实然关系

互殴概念中的伤害故意由于范围太大,以至于将正当防卫人实际上也可以持有的主观心态包含了进去,导致双方无法成立互斥关系。因此,要找出能够限缩“伤害故意”,使其不存在被正当化可能的概念,即“斗殴故意”。(斗殴故意虽也是指伤害故意,但其暗含的意思是:其不存在被正当化的可能。)

因此,笔者认为,使用“斗殴”一词取代“互殴”,更有利于准确地使其与正当防卫区分开来。原因在于,传统“互殴”概念(具有伤害故意,实施伤害行为)只是在表述一种客观情况,不含有法律评价。而“斗殴”一词则兼具有互殴概念与表明法律否定评价的作用。一方面,“殴”字足以说明现场在进行殴打的行为,表述的是整体的场面状况。而“斗”一字具有两个效果:一方面对“殴”的客观情况具述之,指出不是一方单方面殴打另一方,而是指双方相互殴打,才可称之为“斗”。另一方面,“斗”字表达出相互殴打双方的主观心态,即双方均具有伤害对方的主观故意。此时即具有互殴概念的作用。此外,更重要的是,“斗”字表达出了该种伤害故意具有非法性,不受法律保护。而正当防卫情况出现时,在客观上也呈现出双方相互殴打的整体场面。在主观上,虽然防卫人同样具有伤害对方的故意,但与“斗殴”当事人不同的是,防卫人的根本目的是防卫,因此其伤害故意隶属于防卫意图而受到法律的肯定评价。

总之,“互殴”一词,由于所表达的主观心态范围过大,而无法与防卫意图互斥。而“斗殴”一词所表达的主观心态则将伤害故意限缩在非法层面,能够内在地表达法律对其的否定态度,使其无法正当化,因此“斗殴”与正当防卫才是真正互斥的概念。

在明确斗殴与正当防卫具有互斥关系之后,要回答的一个问题是,如何区分双方行为是斗殴行为还是正当防卫行为?实质上,前后两者主观意图之根本不同,由此决定了其行为性质之不同。前者所持实为斗殴意图,后者所持实为防卫意图。斗殴意图与防卫意图均可兼容伤害意图,而其内在包含的相反的法律评价使其互斥。斗殴意图支配下的行为为斗殴行为,防卫意图支配下的行为为防卫行为。所谓斗殴意图与斗殴行为是指在具有伤害故意下,同时积极挑起矛盾,升级矛盾的意图与行为。而防卫意图与防卫行为同样是在伤害故意下,却是为“制止”矛盾挑起与升级方行为而行动的意图与行为。

3. 双方意图之判断时点

在互相殴打时,双方均持有伤害故意,均是在实施伤害行为,此时无法明确其根本的主观意图究竟是斗殴意图还是防卫意图。因此我们不能着眼于互相殴打局势已经形成时,而是要重点关注双方互殴局面形成“之前”的情况 [3]。只有这时候,我们才能清楚看到双方的根本主观意图,从而决定双方行为的性质。换言之,要根据双方互殴局面形成“之前”的情况来判断哪一方具有“斗殴意图”,哪一方具有“防卫意图”。

主观意图往往要通过客观行为表现出来,因此我们要寻找能佐证双方互相殴打之前主观意图的客观证据。司法实务中常出现的一种情况是:一方提出“出去解决”,另一方跟随着出去。另一种情况是:双方因为某事发生了争执,一方“放狠话”要回来报复,然后离开。另一方非但不离开事发地点,还积极准备工具。以下将以司法实务案件为例,分析“斗殴意图”与“防卫意图”的现实表现形式。

案例一:邵凤阁故意伤害案

2019年1月9日17时30分许,在大连市甘井子区某菜馆门口,被告人邵凤阁与被害人刘某1因就餐时发生口角,进而互相殴打,邵凤阁将手持菜刀的刘某1打倒在地,骑乘在刘某1身上,用拳头多次击打其面部,致面部受伤。经鉴定,被害人刘某1双侧鼻骨及鼻中隔骨骨折,该伤情构成轻伤二级;右眼眶内壁骨折的损伤程度属于轻微伤2。

法院在裁判理由中,对被告人之所以不构成正当防卫进行了说明。法院认为:“关于被告人邵凤阁正当防卫的辩解,首先,根据证人刘某2的证言及被告人邵凤阁的供述可证实该案件的起因是因为被害人二兄弟喝醉酒,饭店老板娘让二人结账,二人与老板娘吵吵起来,然后刘某2将饭桌上的盘子摔在地上,正好摔在被告人邵凤阁吃饭的地方。饭店老板娘蒋某也证实,兄弟俩的弟弟从饭桌上拿起一个碗摔到了后来的两个顾客桌旁边,然后我怕出事就报警了。从矛盾发生的原因上,被害方具有明显过错。其次,关于双方供述、陈述的矛盾冲突过程,双方存在较大分歧,被告人供述及证人朱某证言可证实邵凤阁与对方三个人中的两个人撕扯起来,邵凤阁报警了。而受害人刘某1陈述前后并不一致,并且否认持菜刀砍向被告人的事实,故对被害人刘某1的陈述,本院不予采信。案发现场的视频可证实被告人邵凤阁积极追打被害人及刘某2,在冲突过程中,被告人与被害人有短暂分离,有一女子将被告人抱住,但并未因此制止双方的冲突,邵凤阁重新参与到双方打斗中。证人刘某2的证言证实,双方互相推搡,然后对方说出去解决,出去之后,双方就打起来,四个人互相拳打脚踢。结合案发现场的视频,证人刘某2的证言恰恰可以印证双方出门互殴的主观合意。此时,被害方的前期滋扰行为业已停止,双方互殴局面已经形成,在双方互殴的过程中,双方均存在侵害他人人身健康的不法意图,被告人在能离开现场时并未采取克制的行为,而是积极主动的参与打斗,故其行为既不符合防卫意图的正当性,亦不符合防卫时机的正当性。”

通过案发现场的视频和证人刘某2的证言,法院认定:被告人提出了“出去解决”,双方就都出去而后开始了互殴。因此被害人与被告人形成了“出门互殴”的主观合意。在此之后的行为属于双方互殴的行为,因此排除了正当防卫。笔者赞同该判决。其在分析“互殴”时,没有草率地从已经形成互相殴打的客观局势出发,而是注重对当事人主观心态的把握,分析了互殴之前的情况,即被告人提出了双方到“外面解决”,被害人也应邀出去解决,双方行为均属于使得矛盾升级的行为,从而推出双方均具有斗殴意图,形成斗殴合意,以此来对双方行为性质属于斗殴行为进行了准确认定。而有些案例中,只是简单地只要看到双方因琐事发生争执,并发生了相互殴打的行为,就一并认定为是“互殴”,排除成立正当防卫。如案例二。

案例二:罗某故意伤害案

2016年8月16日9时许,被告人罗某在天水市麦积区天拖厂家属院内一号楼工地项目部,因琐事与刘某发生矛盾并发生厮打,厮打过程中被告人罗某在刘某的鼻子上打了几拳,致使刘某鼻子受伤。经麦积公安分局司法鉴定中心鉴定:刘某双侧鼻骨骨折属轻伤二级。被告人罗某辩解是刘某先动手打他的,然后他才打的刘某,他不是故意伤害。表示认罪3。

该案中,将本来属于极其重要的、判断双方行为性质的起因以“琐事”二字带过,直接将目光定位到“发生厮打”这一客观事实上,并根据伤情,直接确定了行为人的行为性质。很明显没有区分判断“斗殴意图”与“防卫意图”这一关键因素。正是因为对双方主观根本意图的忽视,才使得实践中由普通的生活争执而引发互殴的案例难以成立正当防卫,出现了“谁受伤谁有理”的乱象。

实质上,从法院对该案的查明结果来看,不一定能直接得出双方均具有斗殴意图,均属于斗殴行为的结论。判决书写道:“经审理查明,2016年8月16日9时许,被告人罗某在天水市麦积区天拖厂家属院内一号楼工地项目部劝解被害人刘某等人撕扯工地安全员曹某时,与被害人刘某发生互殴,互殴中,被害人刘某持木棍殴打了被告人罗某后,被告人罗某在刘某的鼻部殴打几拳,致使被害人刘某鼻部受伤流血。经天水市麦积区公安司法鉴定中心鉴定:刘某双侧鼻骨骨折属轻伤二级。”

从判决书表述中可以看出,被告人罗某与被害人刘某之间并没有直接的恩怨,被告人只是作为一个“劝解人”,在处理曹某与被害人之间的恩怨。被告人辩称是被害人先动手打他,他才予以还手,在这个案情下该辩解也不无成立之可能。这里需要分析四种情况。第一种情况:综合案情,可以认为被告人与被害人均具有斗殴意图,则无论谁先动手,均排斥成立正当防卫,均属于故意伤害,可以以实际伤亡结果定罪。第二种情况:被害人先动手,且不能认为被告人具有斗殴意图时,那么被告人就有成立正当防卫的可能。第三种情况:被告人先动手,如果当时案情可以分析为曹某当时受到了被害人刘某等人的不法侵害,那么此时被告人罗某动手也不排除成立为保护他人的合法权益而实施正当防卫的可能。第四种情况:被告人先动手,且当时曹某与被害人刘某等人的撕扯被评价他们双方之间相互争执,那么可以认定被告人存在斗殴意图。综上,要想准确认定被害人与被告人双方的行为性质需要详细还原当时案发现场的情况,在这其中尤其还要考虑到曹某与被害人刘某等人“撕扯”的法律属性对被告人罗某行为性质的影响。而不是简单的以因琐事发生互殴为理由,直接以伤亡结果来认定孰是孰非。

事实上,双方因琐事发生争执,并发生了相互殴打的行为,其中存在并认定为正当防卫而非互殴的案例比比皆是,如案例三。

案例三:杨建伟故意伤害、杨建平正当防卫案

被告人杨建伟系被告人杨建平胞弟,住处相邻。2016年2月28日中午1时许,杨建伟、杨建平坐在杨建平家门前聊天,因杨建平摸了经过其身边的一条狼狗而遭到狗的主人彭某某(殁年45岁)指责,兄弟二人与彭某某发生口角。彭某某扬言要找人报复,杨建伟即回应“那你来打啊”,后彭某某离开。杨建伟返回住所将一把单刃尖刀、一把折叠刀藏于身上。十分钟后,彭某某返回上述地点,其邀约的黄某、熊某某、王某持洋镐把跟在身后十余米。彭某某手指坐在自家门口的杨建平,杨建平未予理睬。彭某某接着走向杨建伟家门口,击打杨建伟面部一拳,杨建伟即持单刃尖刀刺向彭某某的胸、腹部,黄某、熊某某、王某见状持洋镐把冲过去对杨建伟进行围殴,彭某某从熊某某处夺过洋镐把对杨建伟进行殴打,双方打斗至杨建伟家门外的马路边。熊某某拳击,彭某某、黄某、王某持洋镐把,四人继续围殴杨建伟,致其头部流血倒地。彭某某持洋镐把殴打杨建伟,洋镐把被打断,彭某某失去平衡倒地。杨建平见杨建伟被打倒在地,便从家中取来一把双刃尖刀,冲向刚从地上站起来的彭某某,朝其胸部捅刺。杨建平刺第二刀时,彭某某用左臂抵挡。后彭某某受伤逃离,杨建平持刀追撵并将刀扔向彭某某未中,该刀掉落在地。黄某、熊某某、王某持洋镐把追打杨建平,杨建平捡起该刀边退边还击,杨建伟亦持随身携带的一把折叠刀参与还击。随后黄某、熊某某、王某逃离现场。经法医鉴定,被害人彭某某身有七处刀伤,且其系被他人以单刃锐器刺伤胸腹部造成胃破裂、肝破裂、血气胸致急性失血性休克死亡。另杨建伟、黄某、熊某某均受轻微伤。

湖北省武汉市中级人民法院二审判决认为:被告人杨建伟持刀捅刺彭某某等人,属于制止正在进行的不法侵害,其行为具有防卫性质;其防卫行为是造成一人死亡、二人轻微伤的主要原因,明显超过必要限度造成重大损害,依法应负刑事责任,构成故意伤害罪。被告人杨建平为了使他人的人身权利免受正在进行的不法侵害,而采取制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害,属于正当防卫,不负刑事责任。杨建伟的行为系防卫过当,具有自首情节,依法应当减轻处罚。据此,以故意伤害罪判处被告人杨建伟有期徒刑四年,并宣告被告人杨建平无罪4。

该案中,虽然杨建伟被认定为防卫过当,最终定为故意伤害罪。但是在其行为属于互殴还是具有防卫性质的问题上,该中院认为其行为具备防卫性质,不属于互殴。关键在于,如何看待其准备工具的问题。“准备工具”能否表明其具有斗殴意图?

最高人民法院将该案作为典型案例,其认为:“实践中,防卫行为在客观上也可能表现为双方相互打斗,具有互殴的形式与外观。二者界分的关键就在于行为人是具有防卫意图还是斗殴意图。本案中,彭某某与杨建伟兄弟二人并不相识,突发口角,彭某某扬言要找人报复时,杨建伟回应‘那你来打啊’,该回应不能认定杨建伟系与彭某某相约打斗。行为人为防卫可能发生的不法侵害,准备防卫工具的,不必然影响正当防卫的认定。杨建伟在彭某某出言挑衅,并扬言报复后,准备刀具系出于防卫目的。彭某某带人持械返回现场,冲至杨建伟家门口拳击其面部,杨建伟才持刀刺向彭某某胸腹部,该行为是为了制止正在进行的不法侵害,应当认定为防卫行为。”

4. 双方意图之判断因素

客观上已经形成相互殴打态势的双方各自持有的究竟是“斗殴意图”还是“防卫意图”对于准确界定其行为性质具有决定性作用。正如前文所述,意图的判断时点是在双方形成互殴局势之前,也就是常说的“发生矛盾、争执时”。因此要具体分析该矛盾或争执的具体情况,包括:谁引发了矛盾、谁造成矛盾升级以及行为方式与强度5。在日常生活中,双方发生争吵,难免出现动手动脚的行为,轻则如“推搡”,重则如拳击、脚踹、用工具殴打等行为。行为方式以及强度的不同,对于判断矛盾的引发以及升级具有重要作用,从而影响着斗殴意图与防卫意图的判断,最终影响着行为的性质。

正如上述案例三,该案中,彭某某带人及工具前来报复,使得矛盾得以升级,而杨建伟只是自己在家中准备工具,这一行为并不会直接使得与已经离开的彭某某之间的矛盾升级。当彭某某开始实施不法侵害时,杨建伟才使用已经准备好的工具予以反击,且此种反击与侵害相比具备相当性,应当评价为“制止”行为,即正当防卫行为而非斗殴行为。因此,在司法实务中,要特别关注双方互殴态势形成之前的矛盾或争执的引起与升级情况,因为这才是区分双方斗殴意图与防卫意图的关键,并以此决定双方表面相似的互相殴打行为之各自实质性质。

双方互相殴打,其起因往往是以下两种情况:第一,双方事前“约架”。第二,双方因突发情况发生争吵,继而发展到互相殴打。第一种情况下,很明显,双方均具有斗殴意图,其行为均属于斗殴行为。较为复杂的是第二种情况,在这种情况下,“动手先后顺序”在认定双方主观意图以及行为性质上就具有了重要作用。一般来说,先动手一方的行为属于“斗殴行为”,因为其直接使得口头争吵升级为肢体冲突,其斗殴意图明显。但是要注意的是,后动手一方的行为也并非必然属于“防卫行为”,这要与先动手一方的行为方式、强度进行对比,只有仅出于制止先动手一方行为的目的进行反击,即此种反击非更强程度的报复性反击,才可称之为是“防卫行为”,而非“斗殴行为”。若此反击行为强度远大于先动手一方的行为强度,并在客观上使得矛盾进一步升级,则体现出来的是一种“斗殴意图”时,那么该行为往往是“斗殴行为”,而非“防卫行为” [1],如以下案例。

案例四:郑明生故意伤害案

原判决、裁定认定的法律事实为:2019年3月2日10时许,被告人郑明生在徐州市泉山区汽配城D1-11号门前,因车辆停放问题与D2-2号店主郑某1发生争执并相互殴打。被告人郑明生拳击被害人郑乃栋鼻面部,致其双侧鼻骨及上颌额突骨折。案发后,被告人郑明生报警。经鉴定,被害人郑乃栋鼻部的损伤程度构成轻伤二级。判决郑明生构成故意伤害罪6。

被告人申诉后,法院下发驳回申诉通知书,理由如下:“关于你的行为是否构成正当防卫问题。经查,被害人郑乃栋的陈述与在场证人秦增平、高俊波、于翠华等人证言相互印证,证实你停车影响郑乃栋经营,继而引发双方在店铺门口争吵,在郑乃栋推了你肩部一下时,你随即挥拳打击郑乃栋鼻部,后双方进行打斗等事实。你所提郑乃栋开始就到你店中对你头面部进行连续击打的理由与在案证据不符。你与郑乃栋争吵过程中,郑乃栋推了你肩部一下时,你随即拳击郑乃栋面部,主观上并非是为了制止推搡的防卫故意,而是具有伤害郑乃栋的故意,你的行为不构成正当防卫。”7

该案例中,被害人郑乃栋推了一下被告人肩部,被告人随即拳击被害人面部,从该行为方式和强度来看,正如法院在此通知书中所说,即使被告人属于后动手一方,但是该行为不是一种“制止”推搡的行为,而是使得矛盾进一步升级的报复性反击行为,是“斗殴行为”,不是正当防卫。同时被害人推肩部的行为使得两人矛盾由口头争执升级到肢体冲突,也是一种“斗殴意图”支配下的“斗殴行为”,因此两人均是在“斗殴意图”支配下,实施了“斗殴行为”,均不得成立正当防卫。

因此,对于双方主观意图的判断,不能直接以动手先后顺序来认定。根本地,还是要根据双方行为方式与行为强度来确认双方在矛盾引起与升级方面的作用。

5. 结语

正当防卫作为一项公民私力救济的权利,作为一项法定的违法阻却事由,其正确适用对于鼓励公民勇敢地与违法犯罪行为作斗争、弘扬社会公平正义具有重大作用。

而如今司法适用的异化则使其几乎成为“僵尸条款”,原因不仅在于其本身的适用条件判断复杂,尤其是防卫限度条件难以形成统一、有效的判断路径,更在于在如此长的一段时间以来,本应与其具有互斥关系的概念即“互殴”,由于其“既非专门的法律术语,也非规范的教义学概念” [3],而使其在实务中呈现滥用的现象,动则轻易认定为互殴,而以双方之间所谓的互斥关系直接否定正当防卫。

因此找出与正当防卫真正互斥的概念即“斗殴”,继而以二者主观意图为根本区分点,以互相殴打局势形成之前的争执情况为判断时间点,抓住涉事双方在矛盾引起、升级、行为方式、强度方面的客观表现,从而佐证判断双方各自主观意图,方可准确对双方行为进行定性,从而正确区分斗殴与正当防卫。

NOTES

1湖南省溆浦县人民法院刑事附带民事判决书(2019)湘1224刑初51号。

2大连市甘井子区人民法院刑事附带民事判决书(2021)辽0211刑初261号。

3甘肃省天水市麦积区人民法院刑事判决书(2016)甘0503刑初354号。

4最高人民法院发布7起涉正当防卫典型案例之四:杨建伟故意伤害、杨建平正当防卫案——准备工具防卫与准备工具斗殴的界分。

5参见最高检发布6起正当防卫不捕不诉典型案例之四:湖北省京山市余某正当防卫不起诉案——准确界分相互斗殴与正当防卫。

6江苏省徐州市泉山区人民法院刑事附带民事判决书(2019)苏0311刑初425号。

7江苏省徐州市中级人民法院申请没收违法所得驳回申诉通知书(2021)苏03刑申2号。