1. 引言

对于常导高速磁浮线路方案设计、环保设计、行车组织设计和隧道断面设计,噪声是关键影响因素,要实现高速磁浮的车外噪声控制,需要掌握常导高速磁浮的噪声源特性。常导磁浮列车与高速列车相比,由于其驱动原理和车型尺寸的不同,二者的噪声源有很大的区别,现有高速铁路的车外噪声控制设计方法,并不完全适合常导高速磁浮。通过对比常导高速磁浮和高速铁路的噪声源特性,可为常导高速磁浮的车外噪声控制设计提供有益参考。

目前,已有的常导高速磁浮噪声测试研究主要围绕德国Emsland磁浮试验线和上海磁浮示范线进行。美国运输部联邦铁路管理局委托Hanson等在2001年~2002年现场实测了德国Emsland磁浮试验线上100 km/h~400 km/h的TR08列车运行时的声源及不同距离处噪声水平,测试了钢导轨、混凝土导轨、混合导轨、开关导轨等不同导轨类型以及和地面导轨、高架导轨线路型式的噪声特征 [1]。刘海兰等针对上海磁浮线,在距离线路35 m处开展了环境噪声测试,比较了列车靠近和离开时的噪声功率 [2]。汤峰等针对上海磁浮线,在磁悬浮桥架下和距离磁悬浮30 m处进行了噪声测试,获得这两个位置的声突发率 [3]。赵跃英等针对上海磁浮线,在距轨道中心线35 m,45 m和50 m处测试了地面噪声,得到了上海磁浮示范线的一些噪声衰减规律 [4]。以上测试的速度不超过430 km/h,针对时速600公里常导高速磁浮,张洁等进行了磁浮列车气动噪声特征数值仿真研究,并指出当列车速度超过400后,四极子声源辐射能量超过偶极子声源,占据主导地位 [5]。在工程应用方面,2019年发布的TB 10630-2019《磁浮铁路技术标准(试行)》首次较为系统的给出了常导高速磁浮近场位置的噪声源 [6]。

在高速铁路噪声源研究方面,基于我国拥有世界上最长的高速铁路运营里程这一独有条件,国内专家和学者开展了比较系统的现场测试工作。胡叙洪带领的团队系统的研究了高速铁路噪声源辨识测试技术,利用传声器阵列开展了一系列的高速铁路噪声源辨识与测试分析工作,获得了高速铁路噪声源频域特性、贡献量和等效声源 [7]。胡文林基于高速铁路噪声源辨识现场测试结果,深入分析噪声源的位置和幅值,指出列车以300 km/ h运行时,轮轨区噪声占48%,车体下部噪声占25%,合计占总噪声的73%,对高速铁路辐射噪声起主导作用 [8]。何宾也基于现场测试结果,开展了高速铁路噪声源强特性及分布研究,并将研究成果应用于高速铁路声屏障声学设计与优化研究 [9]。中国铁道科学研究院基于高速铁路声源辨识测试与分析结果,确定了铁路噪声源声功率级计算参数,并将其纳入新的环评导则中 [10]。

在常导高速磁浮与高速铁路噪声对比主要集中在噪声幅值方面。文献 [1] 对比了TR08试验列车与Acela和TCV在线路30.5 m处的声暴露级。谢纲等对比了TR07、MLU002、ICE、TGV和新干线列车在线路外25 m处的最大声压级 [11]。胡叙洪等对比了上海示范线、动车组和新一代高速磁浮在200 km/h~600 km/h速度条件下的声压级 [12]。以上文献的对比结果均表明在相同速度条件下,常导高速磁浮的噪声要小于现有的高速铁路噪声。

本文通过开展现场测试,获得高速铁路近场噪声数据,并与公开的常导高速磁浮噪声数据进行对比,分析了常导高速磁浮与高速铁路近场噪声的幅值和频谱,同时进行了噪声源垂向指向性对比。

2. 数据来源

公开发表的常导高速磁浮的近场噪声数据绝大部分为噪声幅值,本文引用TB 10630-2019《磁浮铁路技术标准(试行)》给出的近场数据,其测点位置位于线路中心线6.5 m、与导轨面等高处 [6]。

为获取高速铁路噪声近场噪声数据,在高速铁路桥梁地段开展了噪声测试。现场采用丹麦B & K公司144通道传声器阵列进行高速铁路车外声源辨识测试,如图1所示,阵列直径为5 m,距离线路中心9.8 m,阵列中心高于轨面1.2 m。本文取阵列位于钢轨表面处通道的测试数据。

Figure 1. Microphone array from B & K, Denmark

图1. 丹麦B & K公司传声器阵列

3. 近场噪声特性分析

3.1. 常导高速磁浮

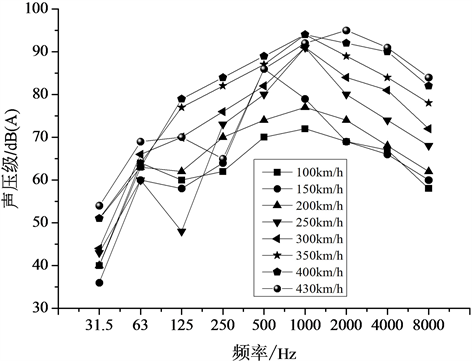

常导高速磁浮在近场处的声压级倍频程频谱如图2所示。由图2可知,常导高速磁浮的近场噪声在各个频段的幅值整体上随着速度的增加而变大。

其中当行车速度从200 km/h增加到250 km/h时,噪声幅值在500 Hz、1000 Hz和2000 Hz有明显的增大。结合文献 [1] 的测试结果分析可知,产生这种变化的原因可能是因为常导磁浮在低速行驶时(例如200 km/h及以下),磁浮系统的主导辐射噪声来自导轨,随着速度的增加,列车上声源在强度和重要性方面变得越来越重要,行车速度从200 km/h增加到250 km/h时,磁浮系统的车外主要辐射噪声源,从导轨变成车辆。

Figure 2. The frequency spectrum of sound pressure level in the near field of the high speed EMS maglev

图2. 常导高速磁浮在近场处的声压级频谱

另外,从图2可以看出,常导高速磁浮的近场噪声主要集中在1000 Hz和2000 Hz两个频段,随着行车速度的不同,对应的幅值最大的频段也不相同。其中行车速度为150 km/h时,噪声幅值在500 Hz最大,行车速度为430 km/h时,噪声幅值在2000 Hz最大,其他行车速度条件下,噪声均在1000 Hz最大,说明随着行车速度的提高,磁浮车外辐射噪声的主要能量向高频移动。

3.2. 高速铁路

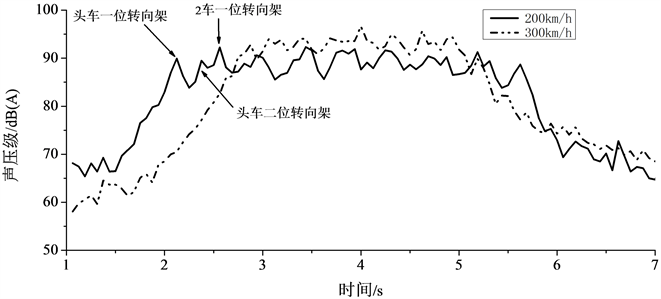

高速铁路在近场测点处的噪声时间历程如图3所示。从图中可以看出,近场测点处的声压级时间历程与列车结构呈现较强的关联性。以200 km/h的时程曲线为例,在列车通过过程中,第一个波峰对应头车一位转向架,第二个波峰对应头车二位转向架,第三个波峰对应2车的一位转向架,以此类推,在时程曲线中可以清楚的分辨出整列车的16个转向架。

高速铁路在近场测点处的声压级倍频程频谱如图4所示。由图4可知,高速铁路的近场噪声在各个频段的幅值均随速度的增大而变大。随着行车速度的不同,对应的噪声幅值最大的频段基本保持不变,即集中在1000 Hz和2000 Hz两个频段。这是因为对于高速铁路而言,轮轨区是能量占比最大的发声区域,并且轮轨噪声集中在1000 Hz和2000 Hz两个频段。因此,高速铁路近场噪声并未发生随行车速度增加而车外辐射噪声的主要能量向高频移动的现象。

3.3. 对比分析

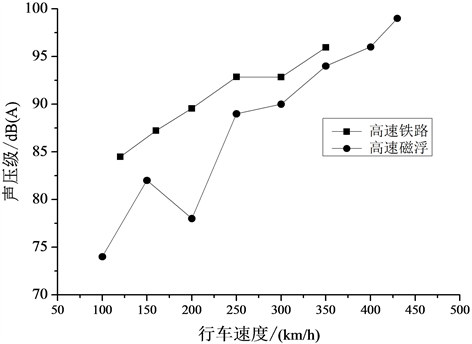

为高速铁路与高速磁浮近场声压级的强度,利用常导高速磁浮在近场处的声压级频谱,获得其在距离线路6.5 m处的等效声压级,并参照有限长线声源的衰减公式 [10],计算其几何发散衰减,获取其在距线路9.8 m处的声压级,即与本文所采用的高速铁路等效声压级测点在同一位置。需要说明的是,计算磁浮列车全长取129 m,由于参考点位置与预测点位置距离比较接近,未考虑大气吸收、地面效应和声源指向性等其他衰减因素。高速铁路与高速磁浮近场声压级幅值对比如图5所示。由图5可知,在近场与线路等高的9.8 m处,相同速度条件下,常导高速磁浮的噪声要小于高速铁路的噪声。在100 km/h~350 km/范围内,在该位置处,常导高速磁浮与高速铁路的噪声幅值的差距,随着速度的增加而变小。

Figure 3. Time course of high speed railway at near-field measurement points

图3. 高速铁路在近场测点的时间历程

Figure 4. Sound pressure level spectrum of high speed railway at near-field measurement points

图4. 高速铁路在近场测点的声压级频谱

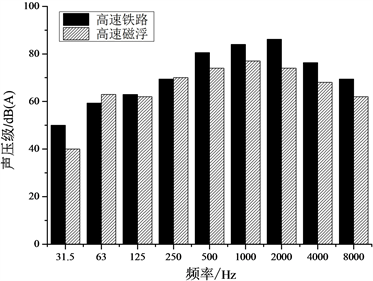

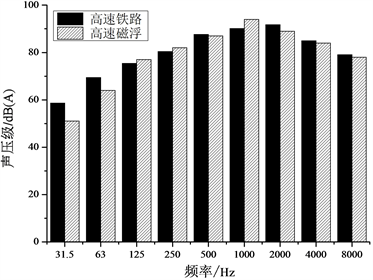

不同行车速度条件下,高速铁路与常导高速磁浮近场声压级频谱对比如图6所示。由图6可知,当行车速度为200 km/h时,高速铁路近场噪声在每个频段的幅值基本上要大于高速磁浮在对应频段的幅值,当行车速度为350 km/h时,在125 Hz、250 Hz和1000 HZ,高速磁浮近场噪声大于高速铁路近场噪声,在其他频段,高速磁浮近场噪声小于高速铁路近场噪声。对比两个速度条件下近场噪声的频谱可以发现,随着速度的提高,高速磁浮与高速铁路在高频部分的差值在减少,说明随着行车速度的增加,高速磁浮噪声在高频范围内的增加速度要大于高速铁路的增加速度。这有可能是因为随着速度的增加,高速铁路的噪声仍然以轮轨区噪声为主,高速磁浮以气动噪声为主,前者随速度的增加速度要小于后者的增加速度。

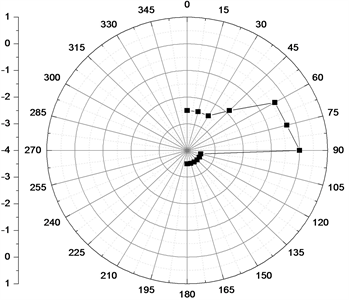

根据文献 [6] 和文献 [10] 分别获得高速铁路与高速磁浮的垂向声源指向性,如图7所示。需要说明的是,图7中高速铁路的声源指向性仅指轮轨区域噪声源的垂向指向性,不包含车体区域和集电系统,

Figure 5. Near field sound pressure level amplitude of high speed railway and high speed EMS maglev

图5. 高速铁路与高速磁浮近场声压级幅值

(a) 200 km/h

(a) 200 km/h  (b) 350 km/h

(b) 350 km/h

Figure 6. Near field sound pressure level spectrum of high speed railway and high speed EMS maglev

图6. 高速铁路与常导高速磁浮近场声压级频谱

其轮轨区域噪声源位置位于线路中心线轨顶面以上0.5 m处,高速磁浮的噪声源位于线路中心线6.5 m线路等位置处。从图中可以看出,随着角度的增加,高速铁路的垂向声源指向性变换规律与偶极子声源的分布规律较为接近,而高速磁浮的垂向声源指向性变换规律尤其是在高速条件下的变化规律与四极子声源的分布规律较为接近。这从另一方面说明,高速磁浮在高速条件下,四极子声源辐射能量占主导地位,即气动噪声为主要声源。

4. 结论

通过对高速铁路和常导高速磁浮的近场噪声特性以及二者垂向声源指向性进行对比,获得以下结论:

1) 由于常导高速磁浮与高速铁路的驱动机理和噪声源组成不同,二者在近场的噪声特性有较大区别,有必要开展针对性的噪声源辨识测试。

(a) 高速铁路

(a) 高速铁路  (b) 高速磁浮

(b) 高速磁浮

Figure 7. Directivity of vertical sound source in high speed railway and high speed EMS maglev with constant conductor

图7. 高速铁路与常导高速磁浮垂向声源指向性

2) 在线路或导轨等高处的近场位置,相同速度条件下,常导高速磁浮的噪声要小于高速铁路噪声。

3) 随着行车速度的提高,磁浮线路车外辐射噪声的主要能量向高频移动,高速磁浮噪声在高频范围内的增加速度要大于高速铁路的增加速度。

4) 在高速行车条件下,高速磁浮以四极子声源辐射能量占主导地位,气动噪声为主要声源。

基金项目

中国工程院战略研究与咨询项目《超高速磁浮交通技术路径战略研究》(2022-XBZD-20)、中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划课题《我国高速磁浮铁路发展关键问题及战略研究》(N2021J033)、中国铁路设计集团有限公司科技开发课题《时速400公里高速磁浮噪声源辨识测试技术与噪声源特性研究》(2021A241009)、中国铁路设计集团有限公司科技开发课题《时速400~600公里高速磁浮声屏障技术研究》(2021A240902)。