1. 引言

土地是人类生存与发展的重要资源,实现土地的可持续利用是社会经济可持续发展的前提 [1]。土地利用变化直观地呈现了自然条件的变化和人类活动的程度 [2],对维持生物多样性,防护水土流失,构建生态安全格局具有重要意义。近年来习近平生态文明的思想已经深入人心,18亿亩耕地保护红线的划定使得各地区提高了对合理使用土地的重视。土地利用变化时空过程作为基础研究已经得到广泛开展 [3] [4] [5],许多学者对西北生态脆弱区 [6],东部重要城市群 [7],以及大河流域 [8] 的土地利用时空变化进行了大量研究,这些研究为全国各地区土地资源的开发利用提供了科学指导。

当前的许多学者依旧侧重于对各类典型区域的土地利用变化研究,如贺承伟等 [9] 探究了雄安新区的土地利用变化空间形式和土地利用资源变化情况;李超等 [10] 对渭北黄土高原礼泉县土地利用覆盖变化状况进行了研究;武文智等 [11] 对河北大运河沿线2009~2018年的土地利用变化情况进行了分析并提出了应对建议。典型区域有独特的自然地理位置或者强政策引导下的人为因素干扰,使得土地利用的时空变化趋势具有地域特点,这对研究环境变迁和土地利用变化有极大意义。

太行山是京津冀和华北平原的天然屏障,不仅是主要的水源涵养地,同时也是维持周边地区生物多样性的重要保障,其生态区位十分重要。近些年来,太行山区的生态环境治理取得了显著成就,但依旧存在人口压力大、水资源短缺、水土流失严重,土地贫瘠等生态现状。鉴于此,本文以太行山东麓这一典型区域作为研究对象,采用模型计算和文献综述相结合的方法探究其20年间的土地利用变化情况,为太行山东麓实现土地利用科学化和区域土地资源的可持续发展提供参考和借鉴。

2. 研究区概况和数据处理

2.1. 研究区概况

太行山东麓位于华北平原的西侧,西邻山西,南靠河南,北至北京,属暖温带半湿润大陆性季风气候,境内分布有温带阔叶林,四季分明,降水充足。太行山东麓属山地丘陵区,其地理形状表现为南北条带分布,地势起伏变化较大,整体上表现为西高东低的阶梯式分布。本文以太行山东麓27个区县作为研究对象,基于土地利用数据研究20年间该区域的土地利用类型转移和演变,研究区地理位置如图1。

Figure 1. Schematic diagram of study area

图1. 研究区示意图

2.2. 数据处理

本文使用的土地利用数据来源于中国科学院资源环境与科学数据中心(http://www.resdc.cn/)的中国土地利用遥感监测数据集,具体涵盖了2000、2010、2020年三个时间基点,数据的空间分辨率为1 km。根据研究区范围矢量图对原始栅格数据进行裁剪得到研究区域的3期土地利用栅格数据,在ARCGIS软件的支持下,完成栅格数据的地理配准,并将数据坐标系统转换为WGS-1984-UTM-zone-49投影坐标系。

3. 研究方法

3.1. 动态度

土地利用动态度是通过定量手段表现土地利用在一段时间内的数量变化趋势和变化程度的一种研究方法,该方法可以有效表达研究区的土地演变过程。研究采用综合土地利用动态度(P)定量分析研究区内整体的土地利用变化率,采用单一土地利用动态度(K)描述不同土地利用类型的变化速度和幅度,进而探究人类活动对土地利用的影响情况 [12] [13]。本文使用数值指标定量探讨土地利用的变化过程,利用数学模型公式计算P值和K值,结合各类型土地的面积基数分析太行山东麓的用地方式数量变化特征。数学模型公式如下所示:

(1)

(2)

式中:P为研究期t内某一土地利用类型的综合土地利用动态度,Ai为某一土地利用类型研究初期的面积,Aj为该土地利用类型研究末期的面积。K为研究期t内某一土地利用类型的单一土地利用动态度,Aa为某一土地利用类型研究初期的面积,Ab为该土地利用类型研究末期的面积,t为研究期的时间长度。

3.2. 转移矩阵

土地利用转移矩阵是研究同一地区研究初期到研究末期的各类土地的转移方向和结构变化,利用矩阵形式的数学计算可以定量描述土地利用转移的空间变化。土地利用转移矩阵综合反映了研究区不同土地利用类型的用地面积转移幅度、各地类变化方向,以及各类型土地的转入转出面积大小,可作为土地利用结构分析与变化分析的基础 [14]。本文采用土地利用转移矩阵从不同地类的面积变化出发,综合分析土地利用变化的总趋势、各类型土地的特定变化以及土地利用结构的长时间演变结果。以下是土地利用转移矩阵的数学表达:

(3)

3.3. 综合强度指数

土地利用程度综合指数能够反映研究区域土地利用的集约程度,是衡量区域土地利用深度和广度的重要指标。参照文献 [14] 赋予各类土地各自的综合强度分级指数,根据公式(4)在excel表里计算得到研究区土地利用综合强度指数,并且在ARCGIS软件里将土地利用强度分为5个等级,分别是低强度、中低强度、中强度、中高强度和高强度,以此来统计研究区20年间各区县土地利用综合强度的变化情况。以下是土地利用综合强度指数的数学计算公式:

(4)

式中:L为土地利用综合程度指数,Ai为土地利用程度分级指数,参考已有的研究成果,未利用地 = l,林地、草地和水体 = 2,耕地 = 3,建设用地 = 4,Ci为对应地类的面积比例。

3.4. 图谱变化模式

土地利用变化信息图谱对土地利用变化的空间位置和空间行为具有很好的指示性 [15],是一种研究土地利用变化的重要手段。参照相关文献 [15] [16],采用图谱分析方法探究2000~2020年研究区土地利用变化的空间异质性,进而揭示土地转移的地理变化过程。本文以1 km × 1 km的格网作为研究单元,将研究区土地利用变化图谱特征划分为五种模式:稳定性(AAA)、前期变化型(ABB)、后期变化型(AAB)、反复变化型(ABA)、持续变化型(ABC),通过统计面积和计算比例分析各区县的土地利用图谱变化模式。

4. 结果分析

4.1. 土地利用动态度分析

由表1可知太行山东麓20年间的土地利用面积变化主要以耕地和建设用地的变化为主,总体上耕地面积呈持续减少趋势,建设用地面积则成倍增加。从研究初期到研究末期太行山东麓27县的耕地面积减少了1433 km2,草地面积减少了475 km2,建设用地面积增加了1832 km2。此外,2000~2010年太行山东麓综合土地利用动态度为0.44%,2010~2020年下降到了0.08%,整个研究周期内综合土地利用动态度为0.26%。20年间伴随着社会经济发展和区域城镇化加速,太行山东麓27个县土地利用发生了很大程度的转变。具体来说,在第一个研究周期里土地利用变化剧烈,建设用地的规模大面积增加,人的主观意志影响了土地利用的变化趋势。第二个周期综合土地利用动态度相较第一个周期下降了5倍,人们的建设热潮消退,此时段自然因素对土地利用变化起主导作用,研究区的土地利用变化程度快速减弱。

Table 1. Land use change area and comprehensive degree of 27 counties at the eastern foot of Taihang Mountains from 2000 to 2020 [17]

表1. 太行山东麓27县2000~2020年土地利用变化面积和综合度 [17]

Table 2. Dynamic degree of single land use in 27 counties at the eastern foot of Taihang Mountains from 2000 to 2020

表2. 太行山东麓27县2000~2020年单一土地利用动态度

由表2可知,研究区2个研究时期的土地利用动态度有很大的差异,2000~2010年研究区耕地和草地呈现动态缩小趋势;建设用地、未利用土地和水域表现为动态扩张趋势;林地维持稳定状态,动态度为零;其中建设用地的动态度最大且年变化率高达11.01%。2010~2020年耕地、草地、水域表现为动态缩小趋势,未利用土地、建设用地、林地表现为动态扩张趋势,其中未利用土地的年变化率最大,动态度为1.49%。此外,建设用地的单一动态度较上个周期降低为0.86%,表明了在后面10年里建设用地的增长速度变得缓慢。研究区水域面积在前10年间增加了56 km2,后10年减少了38 km2,总面积增加了18 km2。总体上研究区在20年间耕地和草地一直呈现为缩小趋势,建设用地、未利用土地、水域以及林地表现为扩张趋势。从单一土地利用动态度看,研究区的土地利用变化主要以建设用地的快速增加到缓慢增加为主要变化特征。

4.2. 土地利用转移矩阵分析

如图2从空间上呈现了研究区的土地演变情况,其土地利用的转移方向交叉变化,变化幅度大小各异,但研究区土地利用转移前后其耕地、林地和草地依旧是该地区的优势地类。由表3可知,2000~2020年研究区土地利用变化总面积为12,691 km2,占比研究区总面积的34.26%,可见有超过三分之一的土地利用面积发生了动态转化。具体来看,耕地、林地、草地和建设用地的转化占据了主要地位,其中2000年的耕地和草地转出面积占比研究区转出总面积的71.71%,2020年的耕地和草地的转入面积占据了总转入面积的56.68%。总体上耕地和草地的面积从研究初期到研究末期大量减少,转化为了其他用地类型。林地、水域以及未利用土地在研究时段内转入和转出的面积均小于50 km2。

从土地类型转出情况看,耕地转为草地和建设用地的面积占比耕地转出总面积的80.89%,林地转为草地的面积占比林地转出总面积的72.54%,草地转为耕地和林地的面积占比草地总转出面积的84.46%,建设用地转为耕地的比例占87.59%。由表3可知,未利用土地和水域的总面积变化不大,但是20年间转出类型包括了耕地、林地、草地和建设用地,可见土地类型的转移互相交叉,动态变化剧烈。这与经济发展和人的频繁活动有很大关系,同时也受到自然条件如降水量和气候变化的影响。

从土地类型的转入情况看,耕地、林地、草地、建设用地的转入面积较大,四种土地类型的转入面积之和占比转入总面积的95.44%,反之未利用土地和水域的转入面积之和占比不超过转入总面积的5%。研究区2000~2020年间有大面积的草地转为耕地和林地,草地转为耕地的面积占比为57.52%,草地转为林地的面积占比为70.53%。水域的转入主要来自耕地和草地,二者的转入面积之和占比转入总面积的90.96%,可见土地转移也具有一定的客观条件,耕地和草地在一定程度上更容易向水域转化。此外,建设用地的转入面积主要来自耕地,20年间其增加的面积超过了一倍以上,其中有1991 km2的耕地面积转为了建设用地,草地、林地,还有部分水域和未利用土地也都有一定部分的面积转为了建设用地。由此可见,太行山东麓27县在2000~2020年间进行了大范围的建设活动,土地利用转移的范围广、面积大,区域城镇化进程十分显著。

Table 3. Land use transfer matrix of 27 counties in the eastern foot of Taihang Mountains from 2000 to 2020 [17]

表3. 太行山东麓27县2000~2020年土地利用转移矩阵 [17]

(a) (b)

(a) (b)

Figure 2. Chord chart (a) and scale chord chart (b) of land use transfer in 27 counties at the eastern foot of Taihang Mountains from 2000 to 2020

图2. 太行山东麓27县2000~2020年土地利用转移弦图(a)和比例弦图(b)

4.3. 土地利用综合强度分析

由表4可知研究区有21个县的综合土地利用强度在20年间一直未发生变化,表明在研究时段内这些区县的土地利用综合强度比较稳定。从各区域的强度等级来看,林地、草地面积多的地区土地利用综合强度较低,建设用地和耕地分布多的地方土地利用综合强度较高。土地利用强度发生变化的地区既有强度等级的增强也有土地利用综合强度的减弱。本世纪初期伴随着社会经济的飞速发展,农村耕地面积减少,太行山东麓27个区县城镇化进程加快,大多数区县土地利用开发强度加强或者维持着现有的土地利用开发水平。20年间涿鹿县和涞水县的土地利用综合强度等级下降,表明在本文研究时段内这2个县的生态环境状况良好,人们对保护土地资源的意识较高,生态治理成就显著。

Table 4. Grade change of comprehensive land use intensity in 27 counties at the eastern foot of Taihang Mountains

表4. 太行山东麓27县土地利用综合强度等级变化

4.4. 土地利用图谱模式分析

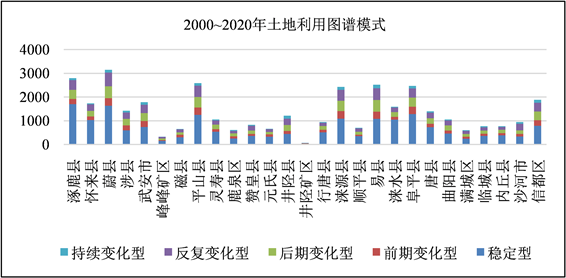

由图3可知,研究区的土地利用变化模式主要是以稳定型为主,大面积稳定型的图谱区域主要是在张家口市的涿鹿县、怀来县、蔚县,石家庄市的平山县以及保定市的涞源县、易县、涞水县和阜平县。前期变化明显的地区是蔚县、平山县、涞源县、阜平县和易县;后期变化明显的地区是蔚县、易县、平山县和涞源县;反复变化明显的地区是蔚县、易县、平山县和涞源县;持续变化明显的地区是蔚县、武安市、平山县、井陉县、涞源县、易县、阜平县、信都区等8个区县。峰峰矿区、磁县、元氏县和井陉矿区的持续性面积变化极小,其余15个区县的持续变化面积各有差异,但各自的变化面积都不足60 km2。

Figure 3. Land use map model of 27 counties at the eastern foot of Taihang Mountains from 2000 to 2020

图3. 太行山东麓27县2000~2020年土地利用图谱模式

从图谱模式的数量变化特征分析,20年间稳定型图谱面积占比研究区总面积的48.47%,持续型变化图谱面积占比4.6%,前期变化图谱面积、后期变化图谱面积以及反复变化图谱面积占比之和为总面积的46.55%。这与研究区内各区县的面积基数和各类型土地之间转变难易程度有直接关系。总体来看,稳定型图谱面积 > 反复型图谱面积 > 后期变化型图谱面积 > 前期变化型图谱面积 > 持续变化图谱面积。由此得出研究区20年间持续性的土地利用变化极少,稳定型土地利用占比接近一半,剩余图谱变化面积接近研究区总面积的一半。

5. 结论

1) 研究区主要分布的土地类型是耕地、林地和草地,占据了研究区总面积的90%左右。前10年间整个研究区土地利用动态变化十分严重,人们进行了大面积的建设用地扩张,导致整体土地利用格局发生了非自然的剧烈变化,严重破坏了区域生态平衡,这也是20世纪初期全国城镇化发展的具象。此外,从研究初期到研究末期耕地、林地、草地都发生了长时间大面积的转移,并且耕地和草地的总体面积大幅度的减少。再者河北太行山区各县经济发展水平差距很大,具有明显的集中性,建设用地的转出面积和转入面积的变化也都集中在自身资源丰富的地区,比如唐山、邢台、邯郸等工业结构偏重的城市。

2) 综合土地利用研究分析可知,研究区耕地面积持续减少,到研究末期耕地自身面积占比减少了10%以上,出现了大面积耕地休耕、退耕情况,耕地保护红线受到威胁。此外城镇化的节奏打破了上世纪农村土地耕种的热情,工业化、现代化使得人们拓展了自己的生存空间,建设用地面积增加了一番还多。林地不仅维持了研究初期的面积,还有少许的面积增加,除去其土地转移难度大,成本高之外,这与人们的环境保护意识和政策导向直接相关。草地的面积在20年间减少了475 km2,这对区域整体的生态环境会造成严重的损害。太行山东麓地区在未来发展阶段需要科学的规划用地模式,加强土地资源的合理分配,重点保护耕地和草地,把实现可持续发展作为长期坚持的政策方针,努力实现生态好,经济强的区域发展目标。

基金项目

河北省自然科学基金项目(D2019402067)。

NOTES

*通讯作者。