1. 引言

自2003年SARS疫情以来,突发公共卫生事件的发生和影响逐渐得到中国民众及相关政府单位的重视,相关监测、预警和应急单位逐步建设发展。疾病预防控制中心(简称疾控中心)作为公共卫生事业的关键枢纽,在突发公共卫生事件中起着核心领导与统筹应对的核心作用,一方面疾控中心对甲型流感、中东呼吸综合征、手足口病、艾滋病等传染病疫情的监测预警系统不断发展;另一方面重大自然灾害(汶川地震、玉树地震、四川丹巴特大泥石流等)、重大食品安全问题(三聚氰胺事件、瘦肉精事件、中国奶制品污染事件等)和职业病(尘肺病)等重大公共卫生事件的防控需求也激发着疾控体系的不断改进完善 [1] 。然而,2014年至2018年由于公共卫生机构经费投入不足,部分地方政府尚未形成对疾控长期稳定的经费保障机制,导致疾控人才逐年流失、疾控体制建设发展停滞不前、公共卫生疾病预防与应急力量削弱 [2] 。

直至2020年初中国积极投身新型冠状病毒的抗击战役中,及时高效的防疫措施和群体接种免疫让我国成为了抗疫典范。这不仅打破了公共卫生领域的多年沉寂,还激发了各级疾控中心等有关部门的职责能动性,让群众和政府再一次认识和关注突发公共卫生事件预防和控制重要意义。当前,在疫情新际遇下完善疾控中心机制短板,实现全方位改进体系功能从而建立现代化疾控体系成为疾控中心发展新标准。因此,在疫情常态化阶段,本研究希望以此为契机探索有关疾控中心和突发公共卫生事件的相关文献,找出相关研究科学信息,并为完善和革新疾病预防控制系统和实现精准高效应急突发公共卫生事件提出可参考建议。

2. 文献整理与分析方法

2.1. 文献整理

以“主题:疾控中心(精确)AND主题:突发公共卫生事件(精确)”为检索条件,搜素得636条结果,筛选排除报刊、会议记录、无作者及主题不符期刊等,最终得415篇符合研究主题的合格文献,并以Refworks格式导出,所得文本经CiteSpace 6.1.R2转化格式用以可视化分析。

2.2. 分析方法

CiteSpace是一款对文献集合进行计量,利用共引分析理论和寻径网络算法等方法学,用直观美化的知识图谱以探索研究领域演进的关键路径和热点前沿的分析软件 [3] 。本文使用CiteSpace 6.1.R2绘制研究文献的发文机构时区图、作者与机构网络图和关键词聚类图、时序演进图、突现图,以探索目前疾控中心在突发公共卫生事件中的研究模块聚类、研究演进及研究前沿。

3. 结果分析

3.1. 发文量统计分析

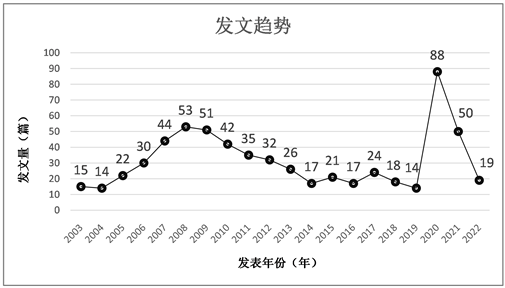

利用Microsoft Office Excel 绘制自2003年以来逐年发文量趋势图(见图1)。图中发文量趋势线大致可分为2个部分,以2019年为时间节点,2003年至2018年为相关研究的萌芽低潮阶段,2019年至今为回升发展阶段。前阶段整体呈较小波动趋势,其中2008年为发文峰(53篇),可能与2008年“5.12汶川地震”所引起的较为严重的突发公共卫生事件有关,2008年后有关疾控中心与突发公共卫生事件的相关研究发文量持续减少,回到最初(2003年)的低潮研究势态。后阶段主题相关研究发文趋势陡然上升,2020年为近十几年的研究高峰(88篇),说明2019年底突发的新冠疫情作为一个严峻棘手的突发公共卫生事件给疾控相关单位敲响一记警钟,疾控中心相关单位与研究人员也对突发公共卫生事件的监测、防治、管理等方面相关研究开始探索和进一步发展。

如今,随着疫情防控常态化,新冠已不再作为一个突发公共卫生事件的命题,而是趋于日常化防控和管理,但我国疾控中心对突发公共卫生事件的研究仍需革新和完善。并且,新冠疫情的发生促使突发公共卫生事件的严峻性和紧急性暴露无遗,疾控中心作为防疫的主力部队不仅应当在防疫前线坚定守护、恪尽职守,更应在突发公共卫生事件的监测、预警和防治等方面的科研和体系建设事业刻苦专研,从而提升我国应对突发公共卫生的能力,保障我国卫生事业安全和社会生态和谐。

3.2. 发文机构及作者分析

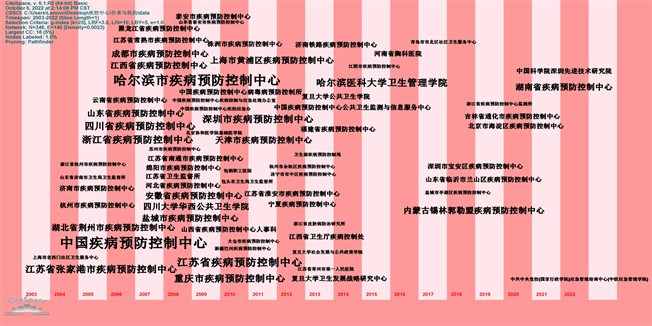

发文机构时区图通过时间条柱和机构名称,展现该主题研究主要发文机构及其发文演进情况,图中机构名称出现时间点为第一次发文时间点,文字越大说明发文量越多(见图2)。由图可知,自2004年以中国疾病预防控制中心为代表,全国各省/市级疾控中心、高校公共卫生单位和相关其他研究机构逐渐加入该研究队列中,但发文机构整体网络密度较小(Density = 0.0023),说明对于疾控中心与突发公共卫生事件相关研究整体呈点状分布,机构之间合作关系不明显,并未形成联系较紧密的合作机构团体。因此,为进一步探索关于疾控中心和突发公共卫生事件的发文情况,利用CiteSpace软件绘制作者与机构网络图(见图3)。可见许多零散研究团队形成,其中两个主要研究团体网络为:一是以中国疾病预防控制中心为连接中心点,与江苏省、杭州市、江西省和复旦大学及机构中重要负责人为合作关系的集体;另一个是哈尔滨市疾控中心与哈尔滨医科大学卫生管理学院及其相关研究人员形成的合作团体。

Figure 1. The trend chart of number of publications

图1. 发文量趋势图

由此,说明中国疾病预防控制中心作为中国各级疾控中心的领导单位,对于突发公共卫生事件的相关研究也起着领军作用,并形成网络化合作团队以促进中国公共卫生事业发展,同时,许多省/市级疾控中心也积极参与建设突发公共卫生事业的防治管理研究工作。然而,研究体系整体发展缺乏系统性网络化的研究团队,疾控中心内部、各级疾控中心之间或疾控中心与高校相关公共卫生院系之间应加强合作关系。

Figure 2. The timezone chart of post institutions

图2. 发文机构时区图

Figure 3. The network chart of institutions and authors

图3. 机构与作者网络图

3.3. 关键词可视化分析

疾控中心为我国公共卫生体系建设的核心单位,其对于突发公共卫生事件监测、预警与防治的研究也是增进国家健康事业和预防医学体系的重要命题。由于文章关键词是反映研究主题的高度概括性名词/术语,统计分析其构成模块、演进趋势和前沿变化,有助于揭示该领域的研究发展方向及动态前沿 [4] 。因此,通过CiteSpace 6.1.R2软件对关键词进行可视化分析:首先揭示研究方向的主要主题模块,为系统化完善疾控中心应急系统和公共卫生服务体系提供思路方向;其次分析疾控中心在突发公共卫生事件中的研究演进路径,分阶段性解析疾控中心实际需求与研究动态;最后探析疾控中心与突发公共卫生事件相关研究的前沿关键词,进一步提供更契合现实需求和研究现状的研究思路。

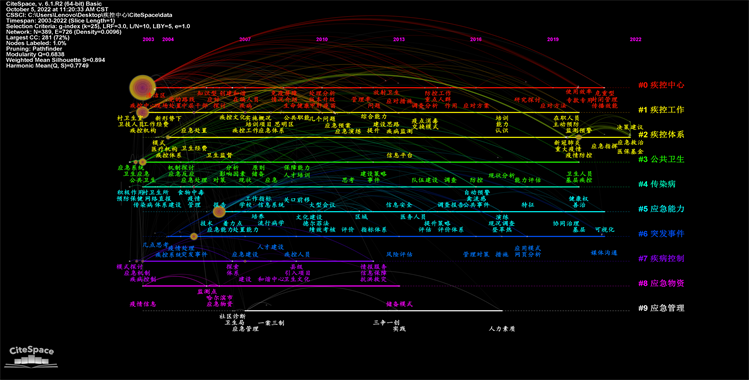

3.3.1. 研究主题模块分析

聚类分析运用对数似然比(Log-Likelihood Ratio LLR)算法对关键词节点进行模块式分类,得出前十个具有代表性的主体类团(见图4)。图中模块值Modularity Q = 0.6838 (>0.5)、轮廓值Silhouette S = 0.894 (>0.7),表示研究主题关键词聚类效果良好,模块分界清晰,能够有效展示研究领域划分类团。随后,按照标签从大到小整理各主题统计值(大小值(Size)和轮廓值(Silhouette)),并展示对应研究主题的热点关键词(见表1)。可以看出所有主题模块对应S值大于0.7,聚类形成性较好,能有效代表所包含的关键词与研究主题;大小值Size越大表示包含关键词越密集,也说明在该研究领域下最有方向性代表。因此,可以得到关于疾控中心在突发公共卫生事件的研究主题模块主要集中在两方面,一方面是围绕疾控中心建设的主题关键词,如:#0疾控中心、#1疾控工作、#2疾控体系、#3公共卫生、#7疾病控制;另一方面强调疾控中心在突发公共事件中的具体工作研究的关键词:#4传染病、#5应急能力、#6突发事件、#8应急物资、#9应急管理。因此,以“疾控中心”和“突发公共卫生事件”为主题的文章进行聚类分析,可以得出该领域主要研究需求围绕疾控中心的体系建设和工作效能,说明既需不断优化与发展我国疾控体系机制建设,又要强调疾控中心坚持预防为主的首要任务的工作和科研核心。尤其是在面对突发事件时,我国疾控的应急系统虽在总体上有效,但其整体机构运转效能与面对突发事件时的科学决策、应急管理与风险评估等能力还有待提升与发展。

Table 1. Keyword clustering statistics

表1. 关键词聚类统计值

3.3.2. 研究主题演进分析

2003年非典爆发将在人们心中已经沉默的公共卫生体系重新推进人们视野,2004年末发布施行《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》的政策条例,为支持加强国家疾病预防控制体系建设提供有力保障。但此后十余年疾控中心机构发展停滞不前、公共卫生法规构建零散且滞后、卫生应急政策保障不到位,直到新冠肺炎疫情的爆发才暴露出我国公共卫生安全体系的短板,警醒相关工作与科研人员抓紧现代化疾控体系建设,落实国家公共卫生安全治理体系的发展 [5] 。因此,通过CiteSpace软件绘制关键词时序演进图,以时间轴为载体,呈现不同节点关键词在其对应主题上随研究年限变化的关联路径,以呈现该研究领域的发展演进(见图5)。从图中可以看出围绕聚类主题的关键词在时间轴上排列分布,根据演进规律大致可将研究历程分为三个阶段:2003年至2013年为萌芽探索阶段,疾控中心跟随党和国家的路线指导,在公共卫生工作开展、疾控体系建设、技术专业人才培养等多方面逐步发展,关于国家各级疾控单位的疾病控制和应急突发公共卫生事件的政策与研究项目也开始涌现,整体发展势态较好。2014年至2019年为平缓维持阶段,此阶段疾控中心仍坚持研究发展疾控相关工作,但开展研究主题逐渐消减,整体研究势态消极。2020年至今为改革建设阶段,2020年初新冠肺炎疫情的爆发调动了我国公共卫生系统各级单位的积极响应,疾控中心也在疫情防控的持久战中主动作为,在疫情防治、人员调度、应急指挥等方面做好攻难攻坚战役。如今,疫情常态化的新势态已经成型,疾控中心正处于发展革新的窗口期,应在稳定开展常规疾病控制和疫情防控工作的同时,进一步提高疾控中心对突发公共卫生事件的监测与预警能效,系统化革新疾控体系发展 [6] 。

Figure 5. Keyword timing evolution map

图5. 关键词时序演进图

3.3.3. 研究前沿现状探析

应用CiteSpace软件对关键词进行突现性分析,选择持续突现年限不小于3年,可视化归纳出Brustness分析程序中6个突现强度较高的关键词(见图6)。按照突现强度系数(Strength)由大到小依次为“疫情防控”、“疾控体系”、“应急能力”、“疾控中心”、“疾控工作”和“疾病控制”,其中“疫情防控”、“疾控体系”为近三年疾控中心与突发公共卫生事件主题下的突现关键词,由此说明“疫情防控”和“疾控体系”是该领域目前最前沿热门的话题。一方面,新冠疫情爆发近几年疾控中心在党和国家的指挥建设下加速发展,实现对突发公共卫生事件和传染病疫情监测智能化升级、应急预案与应急法治建设不断完善规范、应急管理组织机制科学精准等突出成就 [7] 。另一方面,从长远来看发展的角度看待疾控机构建设仍存在较多不足,目前疾控中心进步发展内容多数围绕新冠疫情开展,缺乏具有自我发展保障和长足社会效益的疾控体系改革与创新,同时需要各相关部门与研究人员在组织结构上不断改进与完善 [8] 。因此,疫情常态化下疾控中心应当做好疫情防控工作,在政策支持下协同发展突发公共卫生事件监测、预测与预警系统机制。此外,深层改革与发展应作为疾控体系建设的战略性措施,提升疾控中心疾病预防控制效能需要立根本谋发展,并通过引进培养人才和重视科研成果进一步改善机构风气,从而实现疾控体系质的改变。

4. 讨论

从以上结果得出:疫情常态化下疾控中心在完成基本疫情防控和疾控工作的基础上需将疾控体系建设作为研究重心,同时提升疾控中心应急能力。并从应急物资、应急管理、应急实施等多方面开展研究创新,从而实现更加精准科学的突发公共卫生事件监测、预测和预警机制构建。此外,为更细化精确地优化和发展疾控体系,同时发展革新突发公共卫生事件应急机制以减轻其对我国造成的社会经济负担,本文做出以下探讨:

4.1. 提升疾控战略性地位,增强制度保障体系运行

疾控中心是我国公共卫生体系的核心组成部分,承担着疾病预防控制、突发公共卫生事件应急组织、健康教育与健康促进、健康相关因素及传染病疫情监测与管理等职责 [2] 。然而,我国疾控中心职能定位为公益事业单位,其行政职权和决策能力处于边缘化地带,加之各级疾控机构职责分工不清、各级单位间无隶属关系、整个体系经费保障不足等问题,导致公共卫生资源形成“财神跟着瘟神走”的不良现象,对其工作开展和提高技术水平形成阻碍 [9] 。并且,疾控中心承担着为上级卫生部门和相关单位提供专业技术支撑和辅助政策决策的职责,却在任务执行时缺乏法律立足的相对独立自主性,且无系统考核与监督制度保证疾控体系运行更加合理、公开与透明 [10] 。

因此,希望公共卫生体系制度建设时考虑:首先明确疾控体系在公共卫生预防机制中的主力地位,在行政职权方面充分发挥疾控专业技术优势,并从法律法规上完善疾病预防控制管理条例,进而增加疾控中心在应急事件中的指挥力和单位联动权;其次,落实各级疾控单位工作职能与分工管理,增加奖励机制以点对点形式,充分调动疾控人员技术和设备资源;最后,从政策上保障公共卫生体系建设资金,采用联合申请、考核和监督管理制度,将支持资金做到最大化效能。

4.2. 落实专业人才队伍建设,重视科研技术发展

专业人才队伍是疾控中心发展与建设的预备军。然而,目前人才招纳形式不容乐观:许多预防医学本科生对专业认知程度不高且多数选择考研以提升自己就业竞争力以缓减就业压力 [11] ;而多数研究生认为公共卫生行业就业前景和发展现状并不乐观,虽对疾控中心的就业意愿相对较高,但对薪资待遇和工作发展前景方面提出较大担忧 [12] ;并且缺乏激发同学们专业使命感和认同感的就业指导培训,使得各学历层次的公共卫生人才对收入待遇期待提高,难以真正提升公共卫生相关专业学生在疾控中心的工作意愿 [13] 。同时,人才队伍建设还存在疾控中心机构编制不足、岗位配置低和与相关生物医疗/健康大数据产业竞争力不足等问题 [14] 。因此,疾控中心人才建设应关注各高校公共卫生专业人才教育,对预防医学、卫生检验与检疫、医学检验等专业形成人才联动培养,结合实习和讲座宣传提高同学专业认知,改进就业指导和实现校企联合模式,为疾控中心保留更多公共卫生专业人才;其次,创新人才管理方案,把握新时代发展机遇,落实精准挖掘和吸引人才的人事策略;最后,关键在于改良疾控内部绩效考核和职位薪酬体系,避免单位人员“吃大锅饭”,做到“点对点”的人才奖励和培养。

科研创新是促进提升疾控体系创新化、专业化和现代化的驱动力。有研究调查显示我国国家级和省级疾控中心积极开展国家级课题,具备承担国家关于疾病预防控制与健康相关科研任务的实力 [15] 。并且,疾控科研工作开展持续为循证医学何临床诊断提高人群资料,同时提升地方响应突发公共卫生事件的处置效能,并在综合流病调查、病原检测、健康监测模型构建等基础上解决了许多实际的公共卫生问题 [16] 。所以,科研必将成为疾控人才工作开展的重要命题,建议政府加大疾控机构科研经费投入,从政策上支持开展公共卫生相关科研活动开展;疾控中心之间完善科研培训与交流合作体系,开展线上线下科研分享交流会以开拓不同科研领域和增进专项科研力度;同时疾控中心内部充分调动科研人员积极性,鼓励表彰做出突出科研成果的成员,在疾控工作中鼓励创新思维和科研风气的培养。

4.3. 完善突发公共卫生事件基础建设,构建疾控导向型应急机制

突发公共卫生事件的发生往往造成人群健康影响和社会经济负担,疾控中心作为疾病防治管理的主要责任单位,应从专业角度承担建设责任,主动作为构建满足可持续发展的疾控导向型应急机制,以避免突发公共卫生事件不良影响所造成不良后果。

为此,从三个改进方向进行探讨:第一,应急物资与专业人员是应急系统的硬件条件。应急物资一般包括护防物资、消毒物资和医疗设备物资三类,在疫情或灾情发生后地方对应急物资的需求往往是动态变化的,且物资供给分配与使用效能也强调准确及时 [17] 。因此,在中国“一方有难,八方支援”的有力应急资源保障前提下,做到建立专业应急物资监测预测模型以保障有效精准开展尤为重要。另外,实施疾控中心应急人才资源管理和培训措施,教育和培训以保证应急人员对突发公共卫生事件能清晰认识、有效干预和事后总结革新,最终实现人员最快化预警与干预危机、最小化应急成本与损害、最全化恢复和改进不良影响。第二,我国公共卫生突发公共卫生事件应急法律法规体系组成包括《中华人民共和国突发事件对应法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《中华人民共和国传染病防治法》等,法律政策文件中关于应急响应与处理的指导和管理条规较完善,但供给管理、监测预测与事后恢复的法制体系有待完善,整体公共卫生法律政策组成结构在应急参与中分配不均 [18] 。因此,在完善法律体系方面,疾控中心应以保障人民健康为中心,结合专业知识从疾病监测预测、风险管理、事后恢复等方面进行研究分析,为更符合现代社会公共卫生防治管理的法律体系提供更多科学依据与研究动力。第三,我国人工智能在新冠疫情中已“崭露头角”,红外感应技术、多拟态算法、无人运送与操控机器等也在快速推广,防疫智能产业链和相关支持政策法规逐步形成 [19] ;同时基于大数据的实时在线预警系统也在完善建设中,充分挖掘公共卫生事件信息并结合多维数据分析模型能更有效提升风险预判和实现智能化公共卫生应急响应体系的构建 [20] 。所以,大数据时代与人工智能化的社会背景敦促疾控中心跟进前沿发展的脚步,疾控中心可以进行国内外调研,学习先进技术并开展教育和讲座以促进现代化疾控人才的提升,尤其是疾控体制中较年轻一代应努力学习多方面新知识,并结合专业背景开拓属于公共卫生领域的智能化时代。

5. 总结与展望

疾控中心作为防治管理突发公共卫生事件主要负责单位,应以新时代新需求为机遇,从专业建设、制度保障、建设革新等方面努力共建完善疾控体系应急机制,保障国家公共卫生安全稳定。在疫情常态化时代背景下,疾控应以党的领导为先,以疫情防控为首,在关于疫情管理的技术和政策革新指导下,思考探索公共卫生人才培养和现代化疾控体系建设方案。因此,最新优化疫情防控二十条政策的发布,让我们不禁思考:当今疫情态势下,在完善体系建设之余,如何更好结合国情和民意,进而探索出一条基于人民健康的科学精准、灵活高效、切实可行公共卫生发展道路。

致 谢

感谢成都中医药大学青年教师教学骨干提升计划、成都中医药大学校级线上线下混合式示范课程《物理学》、成都中医药大学校级课程思政示范课程《物理学》、成都中医药大学核心通识课程《物理学与人类文明》、成都中医药大学辅导员工作室:“导引未来”协同育人工作室等建设项目的支持。

基金项目

中国科学技术协会“风传承行动”2022年度学风涵养工作室——“科学教育树新风”人才摇篮工作室(XFCC2022ZZ002-046);成都中医药大学2021年度校级教学质量工程建设项目(ZLGC202143)。

NOTES

*共同第一作者。

#通讯作者。