1. 引言

亲社会行为是指倾向于对别人有益的自愿行为,是个体建立良好人际关系的基础,是个体发展积极社会化的重要表现。自20世纪70年代以来,亲社会行为在个体之间或群体之间的交往具有的重要作用日益得到研究者的关注。在有关亲社会价值观、动机和行为的发展中,情绪起到了关键的作用(李静,卢家楣,2007)。比如具有反馈、激发动机以及协调人际行为等道德功能(俞国良,赵军燕,2009)。一般来说,正性情绪状态下的个体更有可能产生亲社会行为(窦凯等,2017),而负性情绪状态降低了帮助他人的可能性(Bandura et al., 2003)。但许多情绪研究的文献已经表明,研究者对于负性情绪对于个体的亲社会行为的影响存在分歧,部分研究者认为负性情绪与亲社会行为之间不存在显著性关系,甚至研究者发现悲伤情绪状态下的个体会采取更多的亲社会行为(邓华强,2018),那么有必要进一步探究消极情绪对于亲社会行为的影响。再者,情绪调控理论一直致力于发现作用于人类情感和行动关联上的影响因素,而情绪调节自我效能感便是其中一个最主要的情感调节因素(Heuven, Bakker, Schaufeli, & Huisman, 2006)。Caprara et al. (2008)、Bandura et al. (2003)发现个体在情绪调节方面的差异取决于个体对自身情绪调节能力的信念,即情绪调节自我效能感,它主要包括了表达积极情绪效能感和管理消极情绪效能感两个方面。学者们关注到情绪调节自我效能感在神经质和外倾性、主观幸福感(张萍,汪海彬,2015)、尽责性(梁三才,吴海梅,2017)等方面的中介作用,吴晓薇(2015)等人则发现情绪调节自我效能感在虐待、抑郁、社交之间起到中介作用。综上,通过定量研究衡量情绪调节自我效能感在各类关系之间的作用程度,可以为调节关系、改善各种消极情绪或状态提供可行的方案。

2. 研究方法

2.1. 研究对象

将微信、微博等社交媒体网站,共计发放547份问卷,经甄别和处理后,收回的有效问卷494份,回收率达到了90.3%。性别方面:男性问卷占比62.1%,女性问卷占比37.9%。

2.2. 研究工具

2.2.1. 消极情绪量表

选取张卫东、刁静和Schick (2004)所修订的中文版PANAS测试量表,提取该问卷中消极情绪维度(11个项目),通过Likert 5点方式进行计分(1 = 完全不符;5 = 完全符合)。

2.2.2. 情绪调节自我效能感量表(中文修订版)

选取国内学者王玉洁,窦凯等人(2013)年翻译并修订的情绪调节自我效能感量表(中文修订版),提取该量表中管理消极情绪效能感维度(10个项目),通过Likert 5点方式进行计分(1 = 完全不符;5 = 完全符合)。

2.2.3. 亲社会行为量表(修订版)

寇彧等人(2007)对亲社会倾向量表(Prosocial Tendencies Measure, PTM)进行了本土化修订,修订后的量表在公开、匿名、依从、利他、紧急和情绪性六个维度上均具有良好的内部一致性信度。本研究选取该问卷中情绪性维度(5个项目),通过Likert 5点方式进行计分(1 = 完全不符;5 = 完全符合)。

2.3. 数据处理

利用SPSS26.0版本的软件进行数据分析。

3. 研究结果

3.1. 信度分析

剔除作为判断是否为无效问卷的22题和人口学问题(性别、学历) 28、30题后,进行信度分析。从表1可看出,研究数据信度系数值高于0.7,综合说明数据信度质量高,可用于进一步分析。

Table 1. Reliability statistics of questionnaire

表1. 问卷信度分析

3.2. 效度分析

剔除作为判断是否为无效问卷的22题和人口学问题(性别、职业、学历) 28、29、30题后,进行效度分析。使用KMO和Bartlett检验进行效度验证,从表2可以看出:KMO值为0.886,KMO值大于0.8,研究数据效度非常好。

Table 2. Validity statistics of questionnaire

表2. 问卷效度分析

3.3. 相关分析

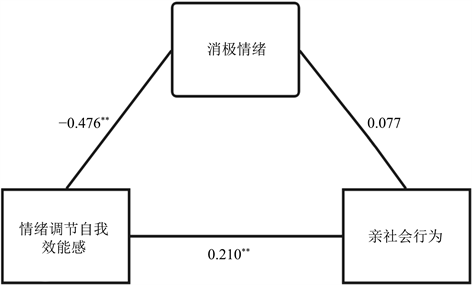

采用Pearson相关法对消极情绪、情绪调节自我效能感与大学生亲社会行为的关系进行分析(见图1)。消极情绪与大学生亲社会行为在统计学上无相关性(r = 0.077, p = 0.934)。消极情绪与情绪调节自我效能感显著负相关(r = −0.476, p < 0.001);情绪调节自我效能感与亲社会行为显著正相关(r = 0.210, p < 0.001)。

Figure 1. A relational structural model of negative emotions, emotional regulation self-efficacy and prosocial behavior

图1. 消极情绪、情绪调节自我效能感与亲社会行为的相关结构模型

3.4. 回归分析

3.4.1. 情绪调节自我效能感对亲社会行为的回归分析

分层回归用于研究自变量(X)增加时带来的模型变化,通常用于模型稳定性检验,中介作用或者调节作用研究。本次分层回归分析共涉及2个模型。模型1中的自变量为性别,模型2在模型1的基础上加入情绪调节自我效能感,模型的因变量为:亲社会行为。

从表3可知,将性别作为自变量,而将亲社会行为作为因变量进行线性回归分析,从上表可以看出,模型R方值为0.002,意味着性别可以解释亲社会行为的0.2%变化原因。对模型进行F检验时发现模型并没有通过F检验(F = 0.457, p > 0.05),也即说明性别并不会对亲社会行为产生影响关系。针对模型2:其在模型1的基础上加入情绪调节自我效能感后,F值变化呈现出显著性(p < 0.05),意味着情绪调节自我效能感加入后对模型具有解释意义。另外,R方值由0.002上升到0.031,意味着情绪调节自我效能感可对亲社会行为产生2.9%的解释力度。具体来看,情绪调节自我效能感的回归系数值为0.220,并且呈现出显著性(t = 3.827, p = 0.000 < 0.01),意味着情绪调节自我效能感会对亲社会行为产生显著的正向影响关系。

3.4.2. 情绪调节自我效能感对消极情绪的回归分析

从表4可知,将性别作为自变量,而将消极情绪作为因变量进行线性回归分析,从上表可以看出,模型R方值为0.004,意味着性别可以解释消极情绪的0.4%变化原因。对模型进行F检验时发现模型并没有通过F检验(F = 0.964, p > 0.05),也即说明性别并不会对消极情绪产生影响关系,因而不能具体分析自变量对于因变量的影响关系,分析结束。针对模型2:其在模型1的基础上加入情绪调节自我效能感后,F值变化呈现出显著性(p < 0.05),意味着情绪调节自我效能感加入后对模型具有解释意义。另外,R方值由0.004上升到0.230,意味着情绪调节自我效能感可对消极情绪产生22.6%的解释力度。具体来看,情绪调节自我效能感的回归系数值为−0.551,并且呈现出显著性(t = −11.983, p = 0.000 < 0.01),意味着情绪调节自我效能感会对消极情绪产生显著的负向影响关系。

Table 3. Regression analysis of emotional regulation self-efficacy on prosocial behavior

表3. 情绪调节自我效能感对亲社会行为的回归分析

*p < 0.05,**p < 0.01括号里面为t值。

Table 4. Regression analysis of emotional regulation self-efficacy on negative emotions

表4. 情绪调节自我效能感对消极情绪的回归分析

*p < 0.05,**p < 0.01括号里面为t值。

4. 讨论

本研究以消极情绪、情绪调节自我效能感和亲社会行为作为主要研究对象,通过对数据分析发现了一些重要结论,这对于扩展消极情绪对于亲社会行为的影响机制有着一定意义。此外,在研究中我们也发现了部分问题以及在未来研究中需要注意和避免的地方。

4.1. 消极情绪与亲社会行为的关系

研究数据表明,消极情绪与亲社会行为之间不会产生影响,这与Denham, Blair et al. (2003)的研究一致。可能的原因是因为亲社会行为量表中选取的是情绪性维度,而该维度是亲社会行为的移情方面,主要是考察他人处于消极情绪状态下,被试者愿意提供亲社会行为的意愿。苗晓燕等人(2021)提出当个体经历相同消极情绪事件时,比单独一方经历消极情绪事件,被试的合作行为增加了。合作也是一种亲社会行为。与之相似,所以在消极情绪的情况下,个体也会选择去帮助处于消极情绪状态下的求助者。

4.2. 情绪调节自我效能感与消极情绪的关系

研究表明,积极情感和自我效能感对消极情绪具有明显的负向作用关系。Caprara et al. (2008)认为个人在控制日常生活情感感受上存在巨大差别,而造成这些差别的根源不仅仅是因为个人控制方法上的不同,更因为不同个人对控制自己感受的能力感也有巨大差别,即情感调节自我效能感。类似的,班德拉后来在对情感调节自我效能感加以定义上更重视个人控制情感状况的能力感受,指出情感调节自我效能感主要分为对情感状况的能力感、了解他人感觉的能力感和对积极与消极情绪感受的能力感。据此,他认为,情绪调节自我效能感是指个人对于能够合理调整自己情感状况的一种信心程度(Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino, & Pastorelli, 2003)。而情感调整自我效果性高的人,其情感调整的成效亦愈佳,处理消极情绪的能力也越高。

4.3. 情绪调节自我效能感与亲社会行为的关系

研究数据表明,情绪调节自我效能感对亲社会行为产生了显著的正向影响关系,即情绪调节自我效能感高的人,其亲社会行为倾向也越高。现有研究已经证实,自我效能感在个体的自我调节过程中起到了至关重要的作用。情绪调节自我效能感作为自我效能感的一部分,不仅直接作用于行为而且还通过影响认知、动机、决策和情感而间接地作用于行为。此外情绪调节自我效能感也会作用于行为导向的具体效能感如学业效能感、社会关系效能感等,进而对个体的行为产生影响。由此可见,情绪调节自我效能感会通过作用于个体的人格和行为,进而影响个体的心理健康水平。Caprara,Bandura,Gerbino等人的实证研究显示,情绪对健康及行为的影响作用受情绪调节自我效能感的调节,它可以使个体有效应对压力、提高人际关系质量、提高主观幸福感,还对抑郁、害羞、亲社会行为、犯罪行为、成瘾行为等发挥重要的调节作用素(郭本禹,姜飞月,2008)。

4.4. 研究不足与展望

第一,采用网络问卷调查形式,对于选取的样本可能缺乏代表性,研究结果是否能够应用到更大范围的群体还有待进一步讨论,未来可以做实证研究,用实验法来讨论消极情绪、情绪调节自我效能感和亲社会行为三者之间的关系,以及设计情绪调节为主题的团辅活动,从而展开更多研究。

第二,本研究采用的是横断研究方法,缺少纵向追踪研究所能反映的动态数据信息,因果推论性有待加强,未来研究可以进行纵向追踪以进行更加详细的探讨,逐渐完善大学生亲社会行为领域的研究成果。

第三,在探究消极情绪、情绪调节自我效能感和亲社会行为三者关系时,未考虑到其他的中介变量和调节变量的因素,未来研究可着重探讨如移情、共情等相关变量在消极情绪、情绪调节自我效能感和亲社会行为间的作用机制。