1. 引言

近年来,由全球变暖导致的自然灾害现象频生,温室气体的排放是导致全球变暖的主要原因。根据联合国气候小组2022年2月28日发布的报告,气候变化带来的负面影响正在迅速扩大。人类活动产生的温室气体带来了更加频繁和剧烈的极端事件,已经对地球造成了一些不可逆转的影响,如果继续无节制发展下去,这些影响将可能很快超出自然生态系统和人类的适应能力。

交通运输是石油消费的重点行业,是温室气体和大气污染排放的主要来源之一。过去几年,交通运输活动产生的碳排放约占全球能源相关碳排放的25% [1] ,随着经济发展,全球交通行业的排放量更是呈现显著增长,并将成为未来几十年内导致气候变暖的重要因素 [2] 。在全社会运输需求大幅增长的趋势下,交通运输能源消耗和二氧化碳排放量总体呈现快速增长趋势。据统计2020年我国交通运输部门占全国终端能源消耗总量的近11.1%;交通领域二氧化碳排放量从2005年的约3.4亿吨增长至2020年的约10.2亿吨,年均增长率达5.8%,成为温室气体排放增长最快的领域之一,交通运输碳排放量占全国比重从2005年的5.9%上升为2020年的10.3%,未来仍将持续快速增长 [3] 。

低碳经济是未来可持续发展的必然要求,加之环境影响,近年来在学术界的热度逐渐升高。低碳交通是低碳经济的重要组成部分,可对山东省可持续发展起到重要的支撑作用。随着山东经济稳步增长,省域交通运输量逐渐加大,交通运输的碳排放量将表现出在未来一段时期快速增长,然后逐渐放缓的状态,如不实行积极、持续的减缓政策,2060年山东交通运输的碳排放量将高达2020年的3~4倍 [4] ,交通运输的低碳转型已成为“双碳”目标下的首要任务。

山东省交通基础设施完善,具有公路、铁路、航空、水运互相连接的立体网络和综合运输体系 [5] 。2002年10月28日第九届全国人大常委会第30次会议通过,2003年9月1日起山东省政府大力推进《中华人民共和国环境影响评价法》落地实施,对高污染高排放行业进行多轮产业调整,故选取2003年为基准年。数据显示,2003~2020年间,山东交通运输能源消费量年均增速10%,GDP年均增速12%,研究山东省交通运输脱碳不论对国家碳中和目标还是山东省GDP平稳增长都具有重要的现实意义。

2. 研究现状

国内外经济发展状况、技术发展水平及人口数量等条件差距较大,经济、技术及人口因素又是影响碳排放的最主要因素 [6] ,故较少考虑国外研究成果。现阶段国内对于交通运输碳排放的研究大致如下:王靖添等基于双层次计量模型进行实证分析,认为减少交通运输碳排放需要提升低碳运输方式比例、研发燃油车能耗下降技术、推动新能源车普及合加快智慧交通发展 [7] ;任梦洋等运用包含非期望产出的Super-SBM模型和Malmquist-Luenberger生产率指数,分静动态对九个国家中心城市进行了交通运输碳排放效率测算和影响因素分析,认为中心城市碳排放效率偏低,且重难点在于推动技术进步,且各地差异较大需因地制宜制定减排政策 [8] ;胡怀敏等结合Tapio脱钩模型与LMDI因素分解法,分析长江经济带交通运输经济发展与交通能源碳排放的脱钩情况及脱钩驱动因素,认为整体脱钩不稳定且经济增长未摆脱对交通能源碳排放的依赖,并提出推动经济结构调整,优化交通能源消耗结构与加强交通需求管理等建议 [9] ;李智慧等运用综合指数法与自上而下法对国内30个省份的环境规制水平和旅游业碳排放强度进行测度,并利用面板回归与门槛模型分析环境规制对于旅游业影响 [10] ;牛乐等基于STIRPAT模型对辽宁人口、城镇化率、人均GDP、二产增加值占比等因素进行分析,预测碳排放变化趋势,认为通过优化能源结构和控制能源消费强度,在不影响经济发展的前提下实现辽宁2030年碳达峰目标 [11] ;王杰等通过排放系数法对西南三省的交通运输能源消耗进行测算,并结合省域特点增加公共交通参与度、公共交通设施饱和度、土地利用结构、绿色植被覆盖率四个因素进行分析,认为公共交通与能源效率对碳排放抑制作用较为显著 [12] ;Timilsina等对部分亚洲国家交通碳排放驱动因素进行研究,发现人均GDP、人口和能源强度是交通碳排放增加的主要因素,而财政政策、节能环保政策以及燃油的经济性能起到抑制碳排放的作用 [13] 。

目前,针对山东省域碳排放的研究大致如下:纪培玲等运用文献和数理统计法对山东旅游业能耗和二氧化碳排放进行估算研究,提出降低旅游交通的能耗和碳排放和降低游览环节碳排放的建议 [14] ;肖建红等用自上而下法和市场替换法评估旅游业碳税征收标准 [15] ;刘博文等运用LMDI分解法和Tapio脱钩指标分析了中国产业增长和碳排放的脱钩弹性和脱钩努力度,并得出结论,调整产业结构和能源结构是未来我国实现经济碳脱钩的重要途径 [16] ;王瑛等对数均值迪氏分解法对碳排放的影响因素进行无残差分解,认为经济发展对碳排放是驱动作用,能源强度对碳排放是抑制作用,能源结构对各省份碳排放的影响有正向驱动和负向抑制作用,大多省份人口规模对碳排放为正驱动作用 [17] ;吕倩等采用四步法对DMSP-OLS和NPP-VIIRS夜间灯光数据进行融合校正,认为碳排放具有显著的空间正相关性,省级尺度全局相关性增长幅度最大,城市聚集态势由内蒙古和山东的高碳聚集区以及甘肃和青海的低碳聚集区引起 [18] ;周彦楠等以中国的29个省区作为研究单元,运用脱钩指数研究经济增长与碳排放动态耦合关系,不同省区经济发展与碳排放的耦合关系随着时间的变化而发生演化,基于LMDI因素分解法,从经济的规模增长、结构转型和技术升级等3个方面对各省区碳排放变化进行解析,认为中国各省碳排放主导效应为规模效应和技术效应,结构效应影响相对较小 [19] ;陈锋等运用LMDI方法对黄河流域碳排放总量进行分析,认为碳排放呈现西低东高的格局,能源消费强度及经济增长效是影响区域碳排放量的关键因素 [20] 。

上述研究成果多集中于全国层面或多省份同步分析,单独针对山东省进行研究的成果较少。本研究结合山东省交通运输结构特点、经济发展状态及山东特色产业形势,运用“自上而下”法测算2003~2020年山东省交通运输碳排放,使用LMDI因素分解法分析交通运输碳排放各驱动因素对于碳排放总量影响,并结合近两年来新冠疫情对交通运输造成的影响,分析山东省交通运输碳排放与经济、能源、人口之间的关系并提出相应的优化措施,为山东省交通运输达成脱碳目标提供参考。

3. 研究方法及数据来源

3.1. 碳排放测算

本文采用自上而下的计算方法测算2003~2020年间各年份山东省交通运输二氧化碳排放总量,公式如下:

(1)

其中,i为交通运输能源消耗种类;C为交通运输碳排放总量;Ei为 种能源消耗量;Fi为i种能源的折标煤系数;CPi为i种能源的碳排放系数;Ri为i种能源的碳氧化率;IN表示碳与二氧化碳之间的转换系数,取值3.667。表1为各类能源折算万吨标煤、碳排放及能源碳氧化率参数。

Table 1. Energy converted margin coal, carbon emissions and energy carbon oxidation rate

表1. 各类能源折算万吨标煤、碳排放及能源碳氧化率参数

3.2. 交通碳排放驱动因素分解

地区的经济发展水平、人口总量、产业结构以及能源消费结构等因素与碳排放量存在一定相关性 [21] ,基于此项研究结果,构建山东省交通碳排放迪氏(Divisia)指数分解模型,具体表达式如下:

(2)

其中,Ci表示i类交通能源的碳排放量;Ei表示i类交通能源消耗量;E表示交通能源总消耗量;GDPt表示交通运输增加值;GDP表示山东省GDP总量;P表示人口总量。为明确各类因素对碳排放变化的影响,令:

(3)

将能源碳排放强度因素简化为ai,表示i类能源碳排放系数;能源结构因素简化为bi,表示i类能源在交通运输能源消耗中占比;能源强度因素简化为c,表示交通运输单位增加值能耗;产业结构因素简化为d,表示交通运输增加值占山东省GDP的比重;经济产出因素简化为e,表示人均GDP增加值。公式进一步可表示为:

(4)

将2003年设置为基准年,C0为2003年交通运输二氧化碳排放量,t为2004~2020年间的某一年份,这一时期的碳排放总量用Ct表示,n为a、b、c、d、e、P影响因素中的任意一项,故用∆Cn表示某一影响因素的效应值。

(5)

(6)

3.3. 数据来源

本文能源消费数据来源于2004~2021年《中国能源统计年鉴》、2004~2021年《山东统计年鉴》。折标煤系数来源于《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008),碳排放因子来源于《省级温室气体清单编制指南》(发改办气候[2011]1041号),电力碳排放因子来源于国家生态环境部颁布的《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施》。

4. 山东省交通碳排放介绍及其影响因素分析

4.1. 山东省交通碳排放概述

根据图1显示,山东省交通运输碳排放基本可以分为两个阶段。第一阶段2003~2012年,期间山东省交通运输碳排放总量呈上升态势,从2003年1694万吨增至2012年7806万吨,年均增速20.4%,同期GDP增速接近16%。2012~2013年期间山东省城市公共交通与公路货运交通新增大量新能源车辆以替换能源效率较差的老旧车辆与船舶,2013年碳排放总量相比2012年下降近40%。第二个时期是2013~2019,二氧化碳排放量增长速度较前九年明显放缓,降至年均增长4%,期间GDP增速仍保持年均6%,碳排放与GDP增长呈弱脱钩趋势 [22] 。2020年因受新冠疫情影响,出行需求被迫减少,客货运量也随之下降,总能源消耗降低18%。随日后疫情逐渐好转出行需求回升,经济加速发展必然也会导致碳排放进一步升高,制定合理的山东省交通运输脱碳路径十分重要。

Figure 1. The rate of carbon emissions and changes in Shandong traffic transportation from 2003~2020

图1. 2003~2020年山东交通运输碳排放及变化率

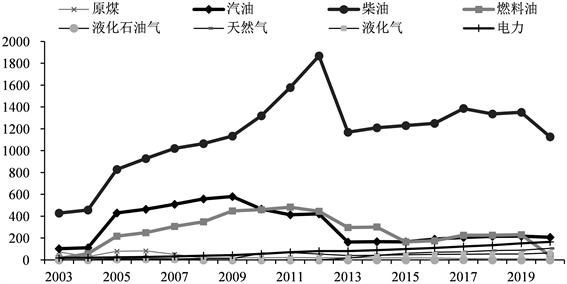

根据图2显示,电力的使用增长率最高,在低碳政策的推动下从2003年的14.8亿千瓦时以年均14%的速度增长至2020年的135.2亿千瓦时;汽、柴油是公路运输的主要能源,消费总量与总碳排放变化拟合度较高;随着2010年的大批量新能源城市客运及短程货运车辆升级换代,燃气车辆开始大范围使用,天然气的使用在接下来保持稳步增长状态;煤油及燃料油使用量于2012年政策要求及载运工具技术升级,于2013年出现大幅下降,2013年后随GDP增长保持稳步上升。总的来看,作为目前公认的清洁能源,提高电力在交通运输中的使用占比,并且降低汽、柴油的使用更加有利于山东省交通运输脱碳。

Figure 2. Shandong Province Transportation and Transportation All kinds of energy carbon emissions from 2003~2020

图2. 2003~2020年山东省交通运输各类能源碳排放

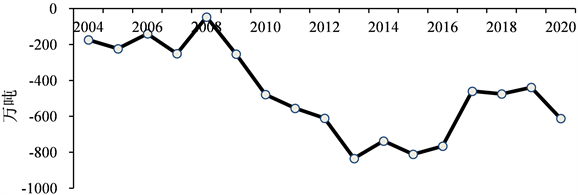

根据图3显示,人均碳排放与交通运输产业增加值方面,由2003年的排放二氧化碳0.19吨/人增加到2012年的0.8吨/人,年均增长率接近20%,与总排放增速保持一致;随着载运工具技术升级,2017年减少至0.59吨/人后保持相对平稳;交通运输产业增加值由2003年的653万元增至2019年的3636万元,增长平稳,与碳排放的比值逐年升高,代表了近些年山东省能源结构逐渐合理、使用效率增加,经济增长与能源使用逐步脱钩。虽然低碳政策成果显著,但距交通运输脱碳目标仍比较遥远,所以在进一步降低人均碳排放并且提升单位能耗产值方面需要继续改善。

Figure 3. Shandong Province’s transportation industry added value and per capita carbon emissions change from 2003~2020

图3. 2003~2020年山东省交通运输产业增加值与人均碳排放变化图

4.2. 山东省交通碳排放影响因素分析

总效应值的大小决定了该因素对总碳排放的影响程度值,绝对值越大则影响程度越高,正负则代表了对碳排放是促进作用还是抑制作用。在2004~2019年间,大体可分为促进与抑制两类,能源强度、能源结构、经济产出与人口数量在较多年份会对碳排放起到促进作用,而产业结构则起到抑制作用。接下来将结合山东省域优势与低碳交通扶持政策对2004年到2019年各影响因素进行分析,由于2020年受疫情影响较重,故单独进行分析。根据公式2~6对山东省交通运输碳排放进行影响因素分解运算,得到结果如图4~8所示。

4.2.1. 能源强度

能源强度基本代表了能源的使用和产出状况,煤炭、石油等化石能源占能源消费总量的比例降低,单位GDP能耗会随之下降 [23] 。数据表示,在2012年前大部分年份能源强度值相对较高,对碳排放起到促进作用;2012年以来山东不断淘汰老旧的高能耗交通工具、新能源交通工具大量投入使用,山东省交通运输化石能源利用效率大幅上升,电力、天然气等清洁能源使用率逐渐增加,能源强度大幅降低,对碳排放的抑制作用开始显现,并随时间的推移抑制作用不断上升,能源强度的增加与降低与对碳排放的促进与抑制基本保持一致,在未来进一步降低能源强度应是山东省交通运输脱碳的重要手段。

Figure 4. Energy intensity from 2003-2020 affects carbon emissions on transportation (wT)

图4. 2003~2020年能源强度对交通运输碳排放影响(万吨)

4.2.2. 能源结构

能源结构代表了各类能源使用占比情况。根据图5显示,能源结构除2004~2007年4年间起到轻微抑制作用,剩余年份均呈现促进作用。前文已提到,石油衍生品作为交通运输载具的最主要能源,消耗量占比非常大,加之新能源汽车技术发展相对滞后,化石能源在大多数场景都有着不可替代的作用,并且随着GDP的不断增长,客货运需求升高,行驶里程也会随之不断加大,故短时间内石油衍生品总消耗量不会出现大幅下降。所以继续提升清洁能源使用占比,优化能源结构的方法在山东省交通运输脱碳路径中会起到关键作用。

Figure 5. The impact of energy structure in 2003-2020 on carbon emissions on transportation (wT)

图5. 2003~2020年能源结构对交通运输碳排放影响(万吨)

4.2.3. 产业结构

产业结构在本文中指山东省交通运输业增加值占GDP的比重。根据图6不难看出,整个测算周期产业结构都对碳排放起到抑制作用。归功于山东省全产业链发展均衡、资源禀赋及人口充沛,交通运输业可以在较低碳排放的基础上带来GDP的高速增长;早在2006年山东省政府印发的《山东省国民经济和社会信息化“十一五”发展规划》中着手建设多式联运“一站式”通关服务,整合省内公铁水基础设施资源,并在“十二五”、“十三五”期间继续大力发展多式联运基础设施、服务能力与市场环境,使得山东省交通运输经济效益大大提高的同时得以保持低碳发展。秉持绿色发展理念,充分利用山东省海陆空资源优势,继续提高多式联运效率会为交通运输脱碳目标降本增效。

Figure 6. The impact of the industrial structure from 2003-2020 on carbon emissions on transportation (wT)

图6. 2003~2020年产业结构对交通运输碳排放影响(万吨)

4.2.4. 经济产出

经济产出指年人均GDP值。图7不难看出,其对交通运输碳排放促进作用非常明显。除2012年山东省交通载具升级总碳排放量下降,经济产出效应值也有所下降,其他年份增加幅度与省GDP增长曲线基本保持高度一致。山东省地处平原居多,粮食充沛,东临渤海,海上资源丰富,自古以来便是战略要地,随着改革开放以来经济不断发展,居民收入显著提升,随着可支配收入的增加,消费欲望持续扩张、出行行为更加频繁,从而导致碳排放的增加。因此伴随着进一步的经济发展,碳排放仍会保持上升态势,需要更加重视GDP增长与碳排放的关系,努力实现经济高速增长的同时降碳,维持社会、环境、经济效益之间的动态平衡。

Figure 7. Economic output in 2003-2020 affects carbon emissions on transportation (wT)

图7. 2003~2020年经济产出对交通运输碳排放影响(万吨)

4.2.5. 人口数量

人作为生产及消费行为的主体,其数量的变化必然会对交通运输碳排放产生影响。图8显示,人口数量对于碳排放起到轻微促进作用。原因一是2003~2020年山东省人口总量受计划生育影响,年均增幅0.64%,变化浮动较小;二是山东省已系统进入“增排–低碳”发展路径 [24] ,较高的人口数量导致交通出行需求旺盛,但经济发展水平可以支撑对减排效果显著的低碳技术快速革新。目前来看中国人口老龄化趋势带来的碳排放影响并不显著,但对经济增长会产生较大冲击,可以预见未来老龄化会对碳排放影响会不断扩大 [25] ,随着三胎政策的出台与落实,人口年龄结构的改变或可抵消老龄化带来的消极影响,未来人口数量及结构对交通和运输产生的碳排放影响还需得到进一步研究。

Figure 8. The impact of population in 2003~2020 on transportation of transportation carbon emissions (wT)

图8. 2003~2020年人口数量对交通运输碳排放影响(万吨)

5. 结论建议

本文运用“自上而下”测算山东省2003~2020年交通运输碳排放,并使用LMDI因素分解法分析各影响因素对其产生的影响,根据山东省现实条件,得到具体建议如下:

5.1. 加大水铁联运占比降低能源强度

在2013年山东省淘汰老旧交通工具后,能源强度因素对交通运输碳排放产生部分抑制作用。根据发达国家经验,能源强度对碳排放抑制作用还远未达到顶峰,应进一步降低能源强度。2021年12月份,山东省交通运输厅印发《山东省“十四五”多式联运发展规划》中指出,围绕脱碳目标,优化调整运输结构,大力发展港口铁水联运,多式联运技术装备升级等,推进交通运输行业节能减碳。截至2021年底,山东省铁路运营里程达到7270公里,公路通车里程28.8万公里,坐拥青岛港、日照港等国际港口,应充分利用海陆统筹优势。发挥多式联运最大效能,还需继续丰富产品供给,大力发展铁路快运,推动冷链、危化品、国内邮件快件等专业化联运发展。同时,以铁水联运为重点,打通多式联运末端网络,积极消除市场壁垒,加快物流链一体化,推动全省乃至全国多式联运“一单制”标准建设。2022年9月,国家发改委印发《国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》中明确要求优化交通设施布局与结构,加快建设综合立体交通网,完善多式联运体系,推进大宗货物“公转铁”、“公转水”,提升多式联运承载能力和衔接水平。一方面,相较于公路运输,铁、水运输具有运量更大、能耗更低的优势,因此,在运输路径中提高铁、水运输的比例可以有效降低碳排放;另一方面,强化多式联运可有效打破地域间货物运输阻碍,加强地区沟通,优化产业结构,简化运输流程,提高公里货物运输效率。

5.2. 提高清洁能源使用占比优化能源结构

自2008年以来,山东省能源结构因素对交通运输碳排放一直起到促进作用,故需要加大电力与天然气等清洁能源使用比例。货运方面,山东省客运铁路已基本完成电气化,2022年7月货运“四横四纵”铁路网全部实现电气化,水运及航空电动化目前技术壁垒短时内难以打破,公路运输便成了交通运输碳减排的主要领域。技术领域,随着中、重型货车电驱动、电池技术逐渐走向成熟,纯电车型将成为主流,卡车换电模式是最有可能实现货运领域大幅降碳的路径之一。山东作为物流业大省,物流园区之间建立换电站具有成本低、利用率高、减排效益明显等优点。换电重卡能缩短补电时间,大幅提高驾驶员时间利用率,还能避免电池衰减带来的高额用车成本,降低经济损失,提高物流产业效益。客运方面,山东省财政厅于2013年印发《山东省新能源汽车示范推广财政扶持办法》,目前为止,济南、青岛新能源公交车辆已初具规模,节能减碳效果显著。根据国家工信部、发改委与生态环境部共同印发的《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》要求,2030年清洁能源交通工具占比将在40%左右。所以未来应继续以公共交通为导向的模式发展,大力推进城市纯电及氢能源公交车、出租车车辆使用,加快城市轨道交通建设,努力在2035年城市公共汽电车使用占比达到100%,降低对煤炭以及石油等高碳排放能源的依赖。积极推进氢能源及纯电动等新能源汽车产业发展,通过税收减免、补贴等相关鼓励政策促进新能源汽车广泛使用;加大各小区、公司、服务区、商场等公共场所的充电桩铺设,为新能源汽车的使用创造便捷条件,确保司乘人员对于新能源客车与插电、纯电私家车的续航焦虑逐渐减少,致使更多人愿意尝试购买能耗成本更低的新能源车辆,从而逐步淘汰能耗排放高、容量低的污染型交通运输工具,进一步提高电力消耗占比,并且部分代替化石能源消耗,帮助能源结构实现进一步优化。

5.3. 减少人为因素对碳排放的促进作用

经济增长与人口因素一直对交通运输碳排放起到促进作用,虽效应值较低,但是考虑到经济不断发展与人口的增长,对碳排放的促进作用会一直增加,会不会由量变引起质变仍有待研究,所以应力求减少人为因素对碳排放的促进作用,防患于未然,为山东省交通运输脱碳目标达成保驾护航。

一方面要公路货运交通专业化。参考《2019年交通运输行业发展统计公报》,专业货运企业平均单耗约为1.7 KG标煤/百吨公里,而现阶段全行业平均单耗约为3 KG标煤/百吨公里,节能潜力巨大,故引导公路货运实现专业化、规模化、现代化等方式,可以大幅提高公路货运效率,预计节约能源幅度近40%。

另一方面推广绿色出行模式。优化慢行交通出行条件,进一步加大慢行交通与公共交通路权,鼓励并引导单车、步行等绿色出行方式,构建无障碍且便捷高效人行道和非机动车道路网,对非法侵占人行道和非机动车道的行为提升处罚力度,优化公共交通站点及路线,提高非机动车、步行交通出行的安全及便利程度;引入“准个人碳交易”项目,培育低碳出行文化 [26] ,提升大众对于低碳出行的重视程度,打造“山东绿色出行奖励平台”,给予个人排放配额,吸引公众参与。

基金项目

山东省交通科技计划“基于高速公路优势资源和客户需求的综合服务体系构建研究(2020B50)”。

参考文献