1. 引言

愿,是民间信仰的基本动力和表现形式之一,它是人们面对未知的生活所持有的一种期盼和向往。社会发展的同时,人们的愿望也在发生变化,由最初获得温饱的“愿”逐渐发展为对各种生活和人生际遇期盼的“愿” [1] 。社会发展至今,许愿、还愿的习俗在很多地区仍然存在,在人们的日常生活中也时有发生。愿者在哪里许愿,就要在哪里还愿,许什么就要还什么,这是民间的一种约定俗成,也是一种普遍性的存在。基于此,本文以还愿行为作为研究的出发点,通过具体的还愿祭拜活动来探讨如今人们的还愿行为背后有着怎样的内涵与意义。

2. 神圣与世俗

神圣–世俗二分的用法肇始于埃米尔·迪尔凯姆(Émile Durkheim)对宇宙万物作神圣事物和世俗事物的两类划分,神圣与世俗是人类精神生命的两种存在向度。米尔恰·伊利亚德(Mircea Eliade)在其著作《神圣与世俗》的导言里对神圣的第一个界定就是:神圣是世俗的对立面,神圣和世俗的对立成为他考察宗教现象的出发点。“神圣和世俗是这个世界上的两种存在模式,是在历史进程中被人类所接受的两种存在状况。” [2] 伊利亚德认为,对于早期人类来说,神圣的力量意味着不朽和灵验,神圣是最真实的、绝对的实在;凡俗的东西则是不真实的,是不具有实在性的、无意义的东西。然而,神圣与世俗又不是截然对立的,而是“你中有我,我中有你”的同一性关系。对此,伊利亚德提出“显圣物”,即能够显示神圣的东西,作为中介物质。显圣物作为人类体验神圣的一种现实手段,成为沟通人神的桥梁。神圣要显现出来,需要通过世俗中的实在物,这就是神圣的自我表征。

此外,在神圣–世俗的二分格局中隐藏着一对动态概念——神圣化和世俗化。许多学者对宗教与现代性的关系进行思考,并由此衍生出世俗化理论的研究范式。其中,马克思·韦伯(Max Weber)对“理性”和“祛魅”等问题的论述成为世俗化理论的滥觞 [3] 。而彼得·伯格(Peter Berger)在其著作《神圣的帷幕》中指出“宗教一直是人类史上抗拒混沌无序的最有效的堡垒之一。” [4] 他认为,宗教用神圣的方式来秩序化人类生活,世俗化则是“神圣的匮乏”。“我们所谓世俗化意指这样一种过程,通过这种过程,社会和文化的一部分摆脱了宗教制度和宗教象征的控制。” [4] 伯格把世俗化视为一种活的过程,它具体表现为在社会层面、文化层面和意识层面的分离过程。作为后果,世俗化会引起宗教的“两极分化”,这一影响使得“宗教表现为公共领域的修饰和私人领域的德行” [4] 。在社会日常生活的私人领域,宗教呈现出“个体化”特性,“私人化了的宗教是个人或核心家庭之‘选择’或者‘爱好’问题” [4] 。

至此,我们把视野从西方的宗教转移至我国,还愿行为作为一种为答谢神祇的佑护,偿还对神祇的许愿而进行的民俗活动或民众信仰,它也杂糅着一些神圣性或世俗性的因素。基于此,本文在神圣与世俗的视域下,通过展现河南省平顶山汝州市C村张奶奶一家在还愿祭拜活动中的行为表现,从不同主体的还愿行为来看神圣与世俗的关系以及二者是如何转化的,并进一步探究这场还愿祭拜活动背后存在哪些深刻的社会意涵。

3. 张奶奶家的还愿祭拜活动

3.1. 村庄及家庭介绍

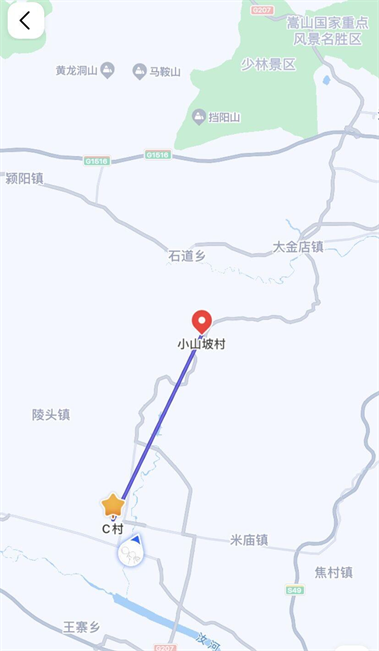

笔者的研究对象张奶奶一家居住在河南省平顶山汝州市C村,其参与还愿祭拜的地点小山坡村位于河南省登封市送表乡,处在与汝州市的交界地带。两村相距22公里,驾车大致需要半小时的车程(见图1)。小山坡村是一个自然村,整个村庄规模不大,约有50户人家。因生计需要,村里的年轻人大都离开村子到登封市甚至是外地打工或定居,村中仅剩老年人和妇女孩童。整个村庄只有在逢年过节年轻人返乡时,才显得热闹兴旺。村里的家家户户都依傍小山坡的山脚而居,小山坡村也因此得以命名。

Figure 1. The location of the Xiaoshanpo village and the C village

图1. 小山坡村和C村的位置图

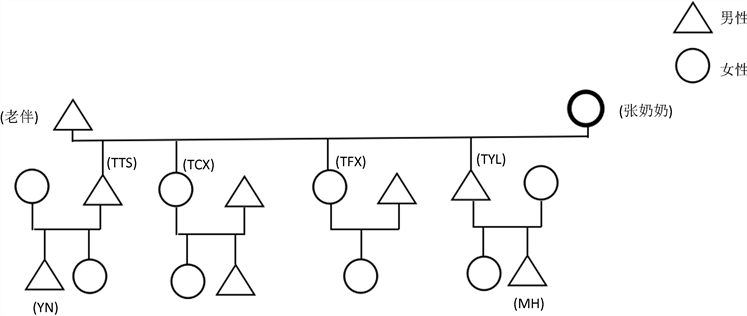

张奶奶作为参与还愿祭拜的主要人物,已经年过八旬。她膝下有两个儿子,两个女儿,四个子女均已成家立业(见图2)。张奶奶正处于儿孙满堂,享受天伦之乐的人生阶段。张奶奶及老伴与小儿子TYL一家一起生活,二女儿TCX在距C村80多公里的叶县1定居,大儿子TTS和三女儿TFX则都在C村所在的县城内居住。逢年过节,三个孩子会一同前往C村看望父母,实现大家庭的团聚。在还愿祭拜一事上,正月初一孩子们会聚集到C村张奶奶家,和她一起前往小山坡村进行烧香祭拜。

Figure 2. The structure chart of the Grandma Zhang’s family

图2. 张奶奶的家庭结构图

3.2. 还愿缘起

张奶奶一家进行还愿祭拜的具体场所位于小山坡村的一处村庙里。它建立在山坡的半山腰处,庙里供奉的神灵是盘古神(见图3)。据当地村民所言,该神灵是早些年一位姓刘的外地人因逃荒到本村居住而带来的神灵。逃荒者刘氏信奉盘古神,其在小山坡村的生活也因此神灵的庇佑过得风生水起。因而,盘古神的名气在小山坡村传开,每逢初一、十五或逢年过节,村民都会自发前往村庙上香祭拜。目前的庙主2是该村姓王的一位村民,她负责村庙的日常管理,包括清洁打扫、庙门的开放与关闭等。

每年大年初一,家在C村的张奶奶都会携全家上下去小山坡村的山头小庙里烧香祭拜,进行还愿。这一还愿祭拜行为已经坚持了六年,问起原因,张奶奶说是为神灵践行当初许下的升学愿,给神灵还愿。当年张奶奶的二女儿TCX的孩子,即张奶奶的外孙女,要参加高考。张奶奶和二女儿在高考前到小山坡庙里对神仙许愿,希望孩子升学顺利。张奶奶对神灵许愿:如若外孙女顺利升学,就为小山坡庙里的神仙重塑神像,且每年都来烧香祭拜并捐香火钱。结果,外孙女顺利考入省会城市的一所高校,张奶奶的愿望如期达成。因而,她坚持每年去小山坡村烧香祭拜,践行还愿,兑现诺言。究其渊源,张奶奶讲到年轻时家中贫困,生活艰难,翻山卖盐途经盘古神庙并进行祭拜。后来家里生活条件好了,她将之归功于盘古神的灵验。张奶奶说这也是她选择盘古神庙为外孙女许升学愿的原因所在。

3.3. 还愿延展

在张奶奶家的还愿祭拜活动中,家庭成员们有着各自的表现行为。张奶奶非常相信盘古神的灵验。她说:“神很灵的,许了愿就要还愿,不能马虎。小时候听俺外婆说过白马石崖沟的事3。人不能干坏

Figure 3. The Pangu temple and the temple owner in the Xiaoshanpo village

图3. 小山坡村的盘古庙及庙主

事,要不然包相爷(包拯)断案饶不了他。”对于灵验的体会,她还讲到当年去武当山烧香,庙里给她发了三个苹果,她认为那是经过供奉而有灵力的苹果。坐车回家的路上,不知是谁的苹果掉落滚到她的脚边。她心想家里有四个孩子,捡了这个苹果带回家,刚好四个孩子一人一个,所以她悄悄把苹果装进自己兜里。在这之后的一年里张奶奶生了一场大病,卧床几个月,她认为那是她不讲诚信和贪财所导致的神灵对她的惩罚。因而,就每年大年初一前往小山坡村烧香祭拜一事上,张奶奶非常看重。她认为许什么愿,就要还什么愿,在哪许就在哪还。早在腊月二十三(小年)的时候,她就会把祭拜时所用的香、黄表、鞭炮、金银元宝等物品准备齐全,等待大年初一准时去小山坡村庙还愿祭拜(见图4、图5)。

Figure 4. The Grandma Zhang participating in the activity for promise fulfillment

图4. 参与还愿祭拜的张奶奶

Figure 5. The Grandma Zhang’s family participating in the activity for promise fulfillment

图5. 参与还愿祭拜的张奶奶一家

TCX常年从事经商活动,家中供奉并信仰关二爷。她认为自己经商一路的顺风顺水都离不开关二爷的“照看”。事业的上升使她成为兄弟姊妹中间经济条件最好的。大年初一TCX会给父母以及兄弟姐妹带很多东西,也给家中晚辈分发红包。她说:“做人不能忘恩负义,咱们家一荣俱荣,一损俱损。我好了,帮衬帮衬你;你好了,帮衬帮衬我,谁家不是相互扶持着走过来的。”TCX在大年初一上山祭拜这件事情上非常重视,她会在大年初一早上给兄弟姐妹打电话提醒大家下午一定要到,尽量不要缺席。如果有哪个家庭成员不能一起参与,她会打电话询问情况并表示关心。初一下午家庭成员聚齐后,TCX组织大家统一开车前往小山坡村。在祭拜过程中,TCX负责帮助张奶奶开展烧香,发表,摆贡品等一系列事宜,祭拜完成后还组织家庭成员在山坡上进行合照。对此她说:“家里人一年难得聚齐,在这(小山坡)烧完香一起拍一张全家福,团圆吉利,是新的一年家庭美满,事业奋进的好兆头。”

TFX家在县城里居住,距离C村不远,每周得空就会去看望父母。每次上山祭拜前几天,TFX都会询问张奶奶需要买什么东西拿去供奉,然后按照张奶奶所说列成清单去购置。TFX说:“每次烧香她都要带点东西去供香,然后再带回来吃。以前都是她自己买的,总买点蜜饯、蜜三刀(甜果子)、花米桃这一类的。供香完的东西,还要拿回来吃,说供奉过的东西好。这些果子含糖量太高了,她有糖尿病,哪能吃。”基于此,TFX每次都亲自去买一些低糖或无糖的点心拿给母亲当贡品使用。她说:“专门去买点无糖的,她吃就吃了,我也放心了。看着她回来高高兴兴,精气神也好,我们看着也跟着开心。”

每年开车上山祭拜,TTS和TYL是主要的司机,TYL的儿子MH也帮忙开车。但山路崎岖不好走,上山难度大,走山路时TYL会代替儿子来开,路况好时俩人再换过来。TYL说:“想上山烧香就带着她去,没有啥难度。他俩年纪大了,平时不出远门。过年拉着出去转转,就当短途旅游了,看看风景。”TTS说:“她腿脚不方便,想去烧香自己去不成,俺们开车拉着她多方便。平时不给咱提要求,过年这时候提一条,必须得满足。也是尽尽我们的孝心。”上山祭拜那天,TYL、TTS以及MH作为司机都会穿一身崭新的衣服。张奶奶说大年初一去祭拜烧香的领路人必须衣着崭新整齐,代表对众位神灵的尊重,这有好的寓意。

MH和YN作为孙辈,在还愿祭拜中也有参与。MH和张奶奶生活在一起,他表示自己对奶奶求神拜佛的行为已经见怪不怪了。大年初一上午MH会帮助奶奶把需要带的东西,包括叠好的金银元宝、纸钱、黄表、香、贡品以及鞭炮等提前放到车上,下午出发的时候穿一身新衣裳帮忙开一段路程,在祭拜过程中MH会在奶奶喊他的时候及时放鞭炮。关于是否会吃供奉过的东西,MH说:“我不喜欢吃那(贡品),摆完落的都是灰,闻着还有一股烟味。”在祭拜过程中,MH负责放鞭炮,放完鞭炮他就马上下山坐到车里面玩手机。他说这样就可以不用跟着大家一起磕头上香了。等拍大合照的时候,他再跑到山上去。“开车走山路多锻炼车技,下坡刺激,挺好玩的。”MH说。YN在外地打工,他经常不参加大年初一的还愿祭拜活动,但是每年都会给TCX打电话说明自己不去参加的情况。YN认为自己在外面工作期间,得到来自姑姑TCX的很多照顾,不打个电话说一下不合适。YN说:“初一到初三值班能领双倍工资,春运那么挤,不如过一段时间错峰回家。对家里说工作忙回不去了,要不然肯定得让回去。”

4. 不同人群的还愿行为

盘古神庙是坐落在河南省登封市送表乡小山坡村地界上的村社区庙,敬奉的神灵是盘古。该庙由小山坡村的信众以及村外受其灵力辐射的信众(如张奶奶)共同建设管理。每年大年初一至十五期间,信仰神明的村民自行来到庙前自由参拜。张奶奶初一带领家人进行的正是一场进香祭拜感谢神明,并实践对神明许下的报酬的还愿祭拜活动。笔者认为,根据是否为盘古神庙的信众,这场祭拜活动的主体可以分为作为信众的还愿者和非信众的参与者。还愿者和参与者共同展演了这场还愿祭拜活动,但两类人群的还愿行为背后蕴含各自的动机和意义。

4.1. 还愿者的还愿行为

还愿是民间信仰仪式中的重要组成部分,通过祭拜神明,向神明表达个人诉求,心愿实现后,进香祭拜以感谢神明,并实践对神明许下的报酬的过程 [5] 。张奶奶作为这场还愿祭拜活动的还愿主体,其还愿行为背后凭借的是对民间信仰的习惯性记忆。她儿时已经从外婆口中听说了包拯断案的奇闻传说,这件事在她心中形成了对民间信仰的最初记忆。后来在为生计奔波的贩盐途中,因祭拜神灵而生活情况好转的亲身经历也加深了她对灵验的认知。张奶奶经历并感受着日常生活的信仰活动,民间信仰的记忆很好地融入进她的生命中,成为不同于以往的新的记忆,并被她实践和传承。因此,民间信仰作为一种习惯性记忆存在于张奶奶的生产生活中。还愿作为习惯性记忆下的一种自律行为,促使她坚持年复一年于大年初一去小山坡村的盘古神庙进行祭拜,从而表达其对神灵的敬畏之情和满足心理慰藉。

4.2. 参与者的还愿行为

张奶奶的子辈和孙辈构成了这场还愿祭拜活动的参与者主体,他们参与还愿仪式的行为背后有不同的“所求”。笔者将其分成“为自己所求”、“为他人所求”和“无所求”三类。

4.2.1. 为自己所求

TCX虽然不是盘古神庙的信众,但她也有自己的神明崇拜,即信奉关公。在民间的神圣形象里,财神可分为文财神和武财神,关公属于武财神。在民间信仰中,关公常与忠义挂钩。TCX认为自己经商道路的畅通无阻源于关公的庇佑,因而这更加深了TCX对践行忠义观念的重视。其中,注重家庭内部的团结和睦与兄弟姊妹之间的相互扶持是TCX践行忠义观的具体方式。TCX认为参与还愿祭拜活动是联络家族成员之间感情的重要机会,因此她会在祭拜前注意联系和提醒其他兄弟姊妹准时参加,尽量不要缺席。在TCX的事业观里,家庭的团结和睦与兄弟姊妹之间的团结互助,是她的事业得以前进和获得良好前景的重要助推力量,家庭关系与事业发展密不可分。因而,关公成为财神爷有着深刻的道德内涵,它表明人们非常敬佩关公的忠诚和信义,希望用这种道德观来规范社会中的经济行为。

4.2.2. 为他人所求

TFX作为祭拜活动的参与者,她主要负责购置祭拜活动使用的贡品食物。在还愿祭拜活动中,摆放祭品食物供神灵享用是非常重要的一个仪式环节。它代表信众对神灵的尊重,也是信众对祭拜神灵表达感谢,并沟通人神交流的一种方式和途径。日常状态下的食物通过某些仪式过程之后就成为信仰食物,即贡品 [6] 。反过来,贡品代表的是以神灵的名义给予信众的食物,它通常被认为包含着神性和灵力。因此,对于张奶奶来说,经过供奉的食物是有灵性的,吃了能够获得神灵的庇佑。对TFX来说,比起关注贡品的灵性,她更加注重作为贡品的食物本身是否健康,即是否是低糖的。因为张奶奶作为糖尿病患者,低糖食物对她来说才更加健康。TFX一方面尊重着母亲对贡品灵力的信奉,另一方面也从贡品的挑选上关注母亲的健康状况,她通过参与还愿祭拜活动和挑选低糖贡品的行为表达了对母亲的孝心。TTS和TYL作为司机,为全家进行还愿祭拜活动提供了便利性。由于张奶奶腿脚不便,TTS和TYL认为开车载她烧香祭拜是让她外出游玩、愉悦心情的好机会。同时,TTS和TYL也顺从母亲所提出的在祭拜当天穿新衣服的习俗要求。因此,参与还愿祭拜活动也是他们表达孝心的方式。

4.2.3. 无所求

MH和YN也是这场还愿祭拜活动的参与主体,但他们参与还愿的行为游离在祭拜活动的边缘。在家庭里,谁拥有的资源、财富越多时,谁拥有的权力就越大 [7] 。相比家庭中其他兄弟姊妹,事业的蒸蒸日上使TCX掌握的财富资源更多,在经济方面占有更大的优势。因而,TCX在家庭中拥有更大的话语权,每一年的还愿祭拜活动也是在她的组织下得以开展。在这一背景下,MH和YN在祭拜活动中却有着若即若离的行为表现。MH在祭拜活动当天穿上崭新的衣服帮忙开车,祭拜开展过程中负责放鞭炮,这是他顺应TCX的号召参与祭拜活动并遵从习俗的表现。但其遵从行为常打“擦边球”,例如放完鞭炮后他“逃离”还愿祭拜现场,坐回车里以此来避免磕头仪式和吃贡品。而YN则基于家庭的羁绊或联结,即使不能到场,他也会通过给TCX打电话询问情况这一方式为自己的不在场合理化。

5. 还愿背后:基于孝道伦理与私性规则的世俗实践

还愿活动本是愿者践行对神明许下的诺言所进行的一场人神交接的宗教性仪式,充满神圣性意味。但是,拥有不同诉求的参与者主体能够和还愿者张奶奶共同参与还愿,并不在于神灵崇拜的神圣性体验,而是基于对孝道这一世俗伦理的服从和践行。

在笔者看来,张奶奶一家基于对张奶奶的“孝”而开展的还愿祭拜活动,其背后存在几种蕴含世俗人伦色彩的行为动机。第一种是出于尽责的义务动机。张奶奶的子女顺从其参与还愿活动,不仅在于张奶奶的母亲身份的权威,还出于感恩的道德价值。“身体发肤受之父母”,感恩是人之为人的基本前提。母亲借助神明信仰为家族和子孙后代祈求庇佑,其子女则践行感恩义务的道德价值。因而,这场还愿活动更多映射的是亲子之间的相互包涵与理解。第二种是出于利益动机。在这一动机的诱使下,子女的孝行基于家族系统的交互报偿原则而开展。费孝通先生曾用“反馈模式”来描述中国家庭的代际关系,即亲代抚养子代,子代反过来赡养亲代。“反馈”一词似乎传达了较强的功利性意味,在此模式下,亲子关系中的抚养和赡养是一种代际的互惠式传递。然而,现代乡村社会流动性的增强导致亲子间的互动频率下降,碎片化的照料使得逢年过节的家庭集聚显得弥足珍贵。因而,还愿祭拜作为纪念性的礼仪活动,它是凝聚家族、紧密世代联系的重要机会。子女在还愿活动中通过角色参与实施并表现孝行,对上,既表达了对母亲的孝养之情,又能在家乡的熟人社会关系网络中遵循已有的孝文化价值规范和行为模式,展现“孝顺子女”的良好形象,免受来自熟人的道义谴责和道德舆论压力带来的不利影响。对下,子女对母亲的关怀与互动能够形成榜样示范作用,让家庭中年轻一代自我成长过程中共享这一套亲情伦理,在潜移默化中自觉形成价值认同,从而促进家庭中亲情与孝道的传递与维系。第三种是出于亲情动机。亲情是情谊的一种,情谊的一般特征是情谊的各方有着自发的动机关心和牵挂对方 [8] 。在以家庭为本位的中国社会,父母的抚育并不以子女的回报为目的,而是出于一种强烈的传承责任 [9] 。父母即便想要得到子女的照顾,也是基于亲情的自然牵挂。张奶奶一家在还愿祭拜活动中的共同参与,这一行为本身就是亲情的体现,愿与还愿均内含着亲子间的相互牵挂,并成为全家幸福生活的重要构成成分。因而,张奶奶一家的还愿祭拜活动实质上是作为参与者主体的子女后代遵从作为还愿者主体的母亲或祖母的“懿旨”,为践行孝道而开展的一场维系亲子关系、促进家庭团结的实践,这场实践在神明崇拜的帷幕之下蕴含着浓厚的世俗人伦色彩。

此外,小山坡村的盘古神信仰所产生的影响大体上仅限于当地,是当地村民自己的信仰习惯和地方传承,而张奶奶家在还愿活动中的神灵崇拜也呈现出一种以私人关系为核心的信仰特点。对此的研究要从费孝通先生的“差序格局”谈起:“像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄” [10] 。他认为,传统中国社会关系是以“己”为中心的自我主义。在以“己”向外推的过程中,私人性向公共性扩展,一定范围内的公共领域实际是由私人领域扩张与转化而来 [11] 。还愿祭拜作为张奶奶家的一项公共事务抑或是具有公共性的活动能够得到维系,本质上是基于子女所践行的“孝”道这层私人关系。因而,差序格局下的个体行为受其所处的关系网络和环境的影响,呈现出一种“关系本位”或“伦理本位”的行动逻辑。张奶奶因机缘巧合与距C村22公里的他村神圣建立羁绊,盘古神作为能够给自身及家庭带来利益的神圣信仰对象,被张奶奶纳入自己的信仰体系中。通过在盘古神庙许愿还愿的信仰实践,张奶奶一家与当地村民建立起互动和联结。这种关联使全家逐渐从“外人”身份变为“自己人”身份,并加入到以小山坡村刘氏为中心所形成的交往圈中,这是局限于熟人、朋友和家庭血缘的社会圈子。因而,张奶奶一家与神灵的关系构建具有情境中的私人选择性特征 [12] 。在私性规则的主导下,这场还愿祭拜活动实质上也是基于还愿者和参与者的私己喜好及其利益惯习而开展。

6. 总结

本文通过描述河南省平顶山汝州市C村张奶奶一家在还愿祭拜活动中的行为表现,在神圣与世俗视域下展现了还愿者和参与者两类主体共同展演的还愿祭拜活动,以及其神圣帷幕之下所蕴含的世俗性特征。在乡土村落世俗伦理的影响下,张奶奶一家的还愿祭拜活动是基于血亲伦理开展的一场维系亲子关系、促进家庭团结的孝道实践。作为一种表达孝文化的方式以及家族联结的象征,这场还愿活动极具世俗人伦色彩。同时,受“差序格局”的社会结构和自我主义观念的影响,民间信仰下的还愿祭拜活动以实现自我愿望和利益为中心贯穿于人们的日常生活,蕴含私人性和功利性特点。然而,这场极具世俗性特征的还愿实践在孝道的维系和传递以及加强家族内部的凝聚和认同方面,也发挥着一定程度的积极社会作用。

基金项目

广西学位与研究生教改课题:专业评估导向下社会工作专业学位论文能力培养研究(编号:JGY2022258)。

参考文献

NOTES

1隶属于河南省平顶山市,位于平顶山市东南方向。

2盘古神庙的庙主本由逃荒者刘氏本人担任,但由于年迈离世,其儿媳妇王氏担任了庙主,负责庙里的日常事务。

3传说早年间该地一女子向包拯脱簪请愿,请求惩治恶人,最终包拯显灵,恶人得到应有的惩罚。