1. 引言

对非洲大陆金矿床的研究已有很长的历史,相关研究主要集中在南非兰德砾岩型金矿和西非克拉通的造山型金矿床。近年来,针对非洲大陆其他地区的金矿床研究工作也在逐渐增多,如坦桑尼亚克拉通和努比亚地盾等,非洲金矿床成矿规律的研究工作一直方兴未艾。纵观近年来非洲大陆金矿床的研究,其所取得的成果或进展主要表现在以下4个方面:1) 对兰德砾岩型金矿的成因探索研究还在持续进行,提出了砂矿改造成因、热液成因、微生物成因和造山成因等观点,深化了对兰德砾岩型金矿成因的认识;2) 在西非克拉通和坦桑尼亚克拉通新获得了一批成矿年代学数据,确定了金矿床的成矿与前寒武纪构造演化之间的关系;3) 对非洲大陆主要金矿床开展了解剖研究,包括稳定同位素和流体包裹体分析,为矿床成因类型(尤其是造山型金矿床)的厘定提供了科学证据;4) 在非洲大陆部分地区开展了金矿床区域成矿规律研究,并指出了找矿方向,提升了区域金矿成矿规律的认识水平,对在非洲大陆开展金矿找矿勘查具有重要的指导意义 [1]。值得一提的是,中国学者近年来也对非洲地区的金矿床开展了典型矿床研究、局部地区区域金矿成矿规律总结与资源潜力分析,以及金矿找矿技术方法研究,并取得了较好的找矿效果,但是总体研究深度有限。随着近年来我国矿业企业“走出去”的步伐不断加快,在非洲地区进行黄金资源投资与勘查的公司也越来越多。但是,除了少数地区以外,非洲大陆总体地质与找矿勘查工作程度不高,给我国矿业企业“走出去”进行矿业投资增加了难度。但是,从另外一个角度来说,这也给我国矿业企业带来了很大的机会,机遇与挑战并存。为了配合境内中资企业“走出去”在非洲大陆开展黄金资源的勘查与开发,本文对非洲苏拉山–坎尕瑞山地区金铁矿床的成矿规律进行了简要总结。

研究区位于西非塞拉利昂苏拉山–坎尕瑞山绿岩带,中心地理坐标:东经11˚45',北纬8˚45',研究面积约5800 km2,研究区内金、铁矿的形成与绿岩带、花岗岩、韧性剪切带有一定的关系,金铁矿均受一定层位控制,金矿主要赋矿层位为太古宙Ls 变质基性—超基性岩,铁矿主要的赋矿层位为太古宙Lt变质沉积岩;金矿与造山后期侵入岩有一定时空关系,且提供了热源条件;韧性剪切带为金的活化迁移提供了通道和富集空间;金矿矿化类型主要为中低温的构造蚀变岩型,其次为石英脉型,铁矿矿化类型为条带状磁铁石英岩(BIF)型 [2]。

通过对塞拉利昂苏拉山(Sula Mountains)–坎尕瑞山(Kangari Hills)绿岩带金、铁矿成地质特征研究,总结该区金铁矿成矿地质规律与找矿标志,分析金、铁成矿远景,圈定金、铁找矿靶区。笔者于2013年~2016年多次赴塞拉利昂共和国金铁矿区开展大量野外工作,取得了较好的成果。

2. 成矿地质背景

塞拉利昂地质演化过程,经历了前寒武纪多期多阶段的板块碰撞拼合作用、裂谷作用、火山喷发作用、岩浆侵入活动、大规模花岗岩化、混合岩化作用和多期次的变质作用 [3]。

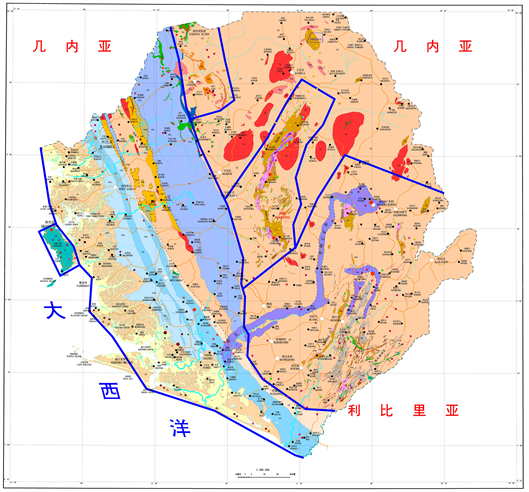

根据非洲大陆地质构造演化特点,把西非克拉通前寒武纪作为I级成矿域;塞拉利昂国划为II级成矿区;在同一特定的含矿层与断裂组合,以及同一成矿作用和相同控制因素所构成的矿产的密集分布带,划分为Ⅲ级成矿区带。塞拉利昂境内的成矿区带,依据的地质特征自北而南可划分为5个成矿区带(表1、图1) [4]。

Figure 1. Geological sketch map of Sierra Leone and schematic diagram of metallogenic belt division [5]

图1. 塞拉利昂地质简图及成矿区带划分示意图 [5]

Table 1. Sierra Leone metallogenic belt and ore types [4]

表1. 塞拉利昂成矿区带及矿种 [4]

苏拉山–坎尕瑞山金及多金属成矿带(III-2)即为本次研究区范围,该成矿区带上主要找矿潜力矿种为金、铁、镍、钼、铬铁矿、滑石、石棉、毒砂、砂金、铌铁砂矿。该成矿带主要出露晚太古界的绿岩带,是塞拉利昂最大的绿岩带,主要有沉积变质的碎屑岩和变质的基性—超基性岩。由于晚古生代(铅同位素2.93亿年)造山运动,研究区地层发生强烈的褶皱形成复式背斜,岩石发生强烈的变质、变形,变质程度达角闪岩相,局部达麻粒岩相 [2],加之自北东向的构造运动,使得该成矿带在帕帕纳河附近形成弧形构造带。

目前,苏拉山–坎尕瑞山已经发现近10种矿产,主要有金、砂金、铁、镍、钼、铬铁矿、滑石、石棉、毒砂、铌铁砂矿 [5]。在研究区区内除金矿、砂金矿、铁矿形成一定规模外,其它矿种多为矿点或矿化点。闪锌矿、白钨矿、黑钨矿和其他金属矿产,均位于晚构造期伟晶岩中,以及晚构造期花岗岩和伟晶岩与围岩的混合岩中,同样也可位于围岩的裂隙面里。方铅矿、黑钨矿、闪锌矿多位于和伟晶岩和伟晶花岗岩混合体有联系的晶族形石英脉。

3. 研究区地质特征

矿床位于苏拉山–坎尕瑞丘陵弧形构造带中部,该弧形构造带总体上近南北–北北东向展布,其地质发展时期主要包括初始的海底含铁建造的沉积成矿和后期改造两大阶段,早太古代海相环境中该地域为形态狭长、近南北向展布的古海盆,其边缘地带为太古宙最古老部分组成的稳定的克拉通基底,期间接受了大量的含铁基性火山喷发沉积,形成富铁的硅质建造,同时又有海底含铁热液喷流的铁沉积物和改造作用,形成初始的含铁建造,后期经造山运动,初始含铁建造及围岩经区域变质作用,形成绿岩带,期间受变质热液、混合岩化作用,并伴随基性–超基性岩岩脉的侵入活动,岩(矿)石发生重结晶、重组合及变形,改变了矿物组成和结构构造,含铁建造中铁矿物进一步富集并成矿。

赋矿的绿岩带在区域变质过程中,岩石强烈变形,形成复式褶皱和紧闭褶皱,其中的各类面理、线理和层间裂隙、断裂构造,为各类含矿热液活动提供了通道和赋矿空间,在有利部位形成厚薄不均的层状或似层状铁矿体,在褶皱的鞍部往往形成形态不规则的厚大铁矿体,整体上与围岩呈整合接触。新太古代–元古宙后,区内主要经受成矿后期的风化淋滤作用,主要是对原生磁铁矿矿体破坏,部分原地氧化淋滤形成氧化铁矿体,赋存于地表,部分异地搬运沉积胶结形成富铁角砾岩。

由此可见区域变质作用对成矿关系密切,矿物质来源于基性、中基性火山碎屑岩。基性、中基性火山碎屑岩经区域变质作用的同时,成胶体沉积的原始矿物质–含铁的燧石,经变质作用形成细小的红色半透明镜铁矿,后经在还原环境下矿物质重结晶作用,矿物颗粒变大,磁铁矿富集而形成矿体。

矿床层控特征明显,矿体呈层状、似层状等形态顺层分布,与围岩整合接触,界线清楚。矿石呈条带状构造,矿石矿物成分与围岩矿物成分基本一致,同属角闪岩相变质矿物特征。

4. 研究区找矿前景分析

4.1. 岩金矿找矿前景分析

4.1.1. 控矿条件

区内岩金矿具绿岩带–花岗岩–韧性剪切带“三位一体”的金成矿条件,岩浆活动为金成矿提供了热源、也提供了部分矿源 [6] ;韧性剪切带不仅控制变质作用,同时也加速围岩中金元素活化;韧性、韧–脆性断裂构造对金矿的形成具有明显的控制作用,为含金热液提供了运移的通道,也为金成矿提供了储存空间,与剪切带有关的金矿经常成群成带分布;尤其当区域构造体系发生转换,挤压型剪切带转换为伸展型或走滑型剪切带时,金的成矿作用规模将大大提高。

4.1.2. 成因浅析

区内金矿产于苏拉山–砍尕瑞绿岩带滑石绿泥石片岩地层中的绿岩带碎裂蚀变岩型金矿,矿体受地层和构造控制明显,地层为矿体提供了物质来源,花岗岩侵人提供了热源,剪切带中的张性空间控制了矿体的形态与产状。矿床的形成主要经历2个阶段:绿岩带背景演化阶段和剪切构造–流体演化阶段;成矿温度属中–低温 [7],且随着金属矿物的沉淀在不断下降,成较环境为深成矿环境。

玛崆地区BAULOME金矿床已发现金矿体11个,仅控制2个金矿体,其333 + 334金金属量达8.23 t,平均品位6.08 g/t,单工程最高品位21.38 × 10−6。通过对11个金矿体成矿地质条件、控矿因素、矿体规模、品位、空间形态等特征进行类比,目前已控制的2个金矿体规模不足整个靶区金矿规模的十分之一。结合靶区内地质–物化探找矿模型,今后在该区的找矿方向应以绿岩带中的碎裂蚀变岩带为中心,对绿岩带与花岗岩的接触带–韧性剪切带复合部位重点突破,特别是V1和V5号矿脉。若在后续能投入经费继续勘查,在该区金资源找矿前景有望超过82 t。

4.2. 砂金矿找矿前景分析

4.2.1. 成因浅析

马穆里地区TEBENKO金矿内,其Tebenko河中段矿权区(面积21 km2)内,位于水系沉积物测量20、21、30号综合异常处。目前在工程控制范围内共获得矿砂量77,336 m3,矿体平均品位0.2620 g/m3,砂金资源量20.3 kg。整个Tabenko河流域一百余平方千米范围内的砂金资源远景大于20 t,有很好的找矿潜力和前景。根据矿区砂金矿赋存的地质背景、分布规律和特别的自然地理条件,该砂金矿床成因可归纳为:

1) 由含金背景值较高的花岗–绿岩带或花岗–绿岩带中可能存在的原生金矿提供金的来源,砂金矿的物质来源一般为近源–中源的岩金矿床提供;

2) 高温湿热的气候条件、丰富的降水和发育的植被产生的腐殖酸等自然地理条件;

3) 矿区位于新构造运动带附近,岩石处于长期风化、剥蚀的情况下,金粒被分离出来赋存于风化残积层内,在雨季降水和洪水的等外力作用下,原残积物中的金粒会再次位移搬运,从而沉积在沟谷或低洼区,形成冲积型砂矿;

4) 在水动力的作用下进入下游的河床,经流水搬运、分选、再富集作用形成现代冲积型砂金矿床。

4.2.2. 矿体的分布、形态、规模及产状

砂金矿体沿Tabenko河现代河床及切穿绿岩带的支流呈带状分布,分为5个块段,主要赋存在主河道松散冲积物的砂砾石层和两侧河漫滩相沉积物下部的砂砾石层之中。矿体形态简单,平面上呈南北两端宽中间窄同河流走向一致的带状;矿体长850 m、宽度36~113 m,含金砂砾石层厚度0.4~1.9 m;空间横向上由两边向河道方向缓倾斜层状产出(平均坡度3˚左右)。除了工程控制以外,砂金矿体南北两端沿河流走向向上、下游延伸近百平方千米。

4.2.3. 矿石成分和类型

矿石由分选性差、松散无胶结的含泥质砂砾石组成,类型为现代河流冲积型宜选矿石。矿石由不同比例的泥质粘土、砂、砾石组成,由于河道地形及水动力条件等沉积环境的不同,砂金矿在平面和垂向上含量及成份都有变化,且垂向上具一定的分层现象。近地表1 m左右,砾石含量一般5%~10%、砂质40%~60%、粘土20%~30%;中部砾石含量一般为20%~30%、砂质50%~60%、粘土5%~10%,粘土含量有所减少;下部粘土含量减少,砾石增多。其变化规律:从泥质粘土、砂的含量逐少,砾石含量逐渐增加,砾径增大,到底部的基岩面上出现巨砾。砂金在中下部具富集趋势。

砾石成分主要为石英岩、石英砂岩、花岗岩、花岗闪长岩及少量基性岩砾石等,砾径0.2~10 cm,最大30 cm,巨砾率一般小于10%。砾石形状在河道的下游以浑圆状–次圆状为主;在河道的上游以棱角状–次圆状为主。矿砂中砂质主要成分以石英颗粒为主,并含少量岩屑。基岩上部含有棱角状与基岩成分相同的棱角状岩块,是基岩破碎后原地残留的部分。

4.2.4. 砂金形态、粒度、品位及成色

砂金以自然金的形态赋存于河流冲积形成的砂砾石层之中,颜色为金黄色,强金属光泽,个别有氧化铁薄膜呈褐黄色。多呈粒状、柱状、片状、不规则形态。河道上游砂金以不规则粒状为主,大部砂金表面有磨蚀现象并具有擦痕,磨圆程度较差,偶见金颗粒与脉石矿物的连生体形成金包石的现象,表明该砂金形成属于搬运距离较近的近源沉积;在河道下游砂金以片状为主,表面光滑,磨圆度较好。

砂金粒度0.1~2.5 mm不等,粒度在0.2 mm以下粒数占到总粒数的57.9%,而重量仅占总重量的1.25%;砂金粒度大于0.9 mm的粒数只占到总粒数的4.88%,而重量却占总重量的43.37%。砂金粒度以细微粒为主,粗粒金少,说明了本区砂金基本未经过次生增大,见图2。

砂金品位一般0.2~1 g/m3,最高可达5 g/m3左右,平均0.5 g/m3。其在横向上变化规律不明显;纵向上在Tebenko河西岸有较大支流入河口的下方砂金品位高,没有较大的支流汇入地段向上或向下砂金品位逐渐降低。砂金由地表向下具有富集趋势,成色在850~900之间,见图3。

4.3. 马松比–马兰大金矿靶区找矿前景分析

马松比–马兰大金矿靶区区位于西非克拉通西南边缘裂谷中南段,裂谷基性火山作用为金成矿提供了有利条件;区内绿岩带中各类岩石,特别是以原岩为镁铁质火山岩的变质岩系–绿片岩,金含量相当高,一般在0.3~0.9 g/t,花岗岩—花岗片麻岩金含量也在0.1 g/t左右,为本区金成矿提供了丰富的金矿源;区内断裂构造发育,对金矿的形成甚为关键,韧性剪切破碎蚀变带对金矿体的产出具有明显的控制作用,为含金矿质热液提供了运移的通道,也为金成矿提供了储存空间,同时也控制也变质作用,加速围岩的金元素活化;后期花岗岩侵入为金成矿提供了热源、也提供了矿源。

该区具有金成矿良好的成矿地质背景,符合绿岩带 + 韧性剪切构造 + 花岗岩金成矿特征。目前,在控制矿脉长度仅1.2 km和标高240 m~400 m时,已求得333 + 334金金属量17.69 t,矿石量2,540,296 t,矿床平均品位6.93 × 10−6。在后期增加经费对Ⅰ号破碎蚀变带进行勘查后,马松比以南地段及马兰大地段矿体有望连成一片,届时Ⅰ号破碎蚀变带长度可达6.5 km,控制标高为0 m~400 m,整条带金资源前景达239.55 t,潜在经济价值超过500亿元。

马兰大–马松比靶区内金矿的成矿控制因素主要有2点:地层控矿和构造控矿。

1) 地层控矿:马松比矿段金矿产于新太古界早期(Ar1 3)绿岩带建造,由致密块状、条带状变质超基性熔岩,包括蛇纹岩,透闪石、绿泥石及滑石片岩,橄榄石透闪石片岩等;致密块状、条带状变质基性枕状熔岩、角闪岩、角闪石片岩、变粒岩;砂屑和泥质变质沉积岩、条带状铁矿石构成。金矿赋存在滑石绿泥石片岩中,滑石绿泥石片岩由基性–超基性火山岩、火山碎屑岩等蚀变而成。大量的金质从地幔深处,随同基性–超基性火山作用一起喷出,形成原始的含金建造,为形成金矿提供了一定的物质来源。

2) 构造控矿:构造对矿体的控制十分明显,一是由于区内剪切带的活动,矿源层内的张性裂隙发育,为含矿热液的活动提供通道,有利于热液对矿源层内矿质的充分萃取;二是将矿层内岩石破碎,使得岩石活性更大以及含矿热液与活性岩石的接触面积更大,有利于含矿热液的沉淀,提供充足的容矿空间。构造控矿是该区最主要的控矿因素之一。

4.4. 巴伐亚–索克亚铁矿靶区找矿前景

区内地质发展时期主要包括初始的海底含铁建造的沉积成矿和后期改造两大阶段 [8],根据塞拉利昂北方省BIF型铁矿的展布规律,对成因进行浅析如下:

太古代早期地球表面火山和海底热水喷流活动十分强烈,当海水温度升高时海水中会溶解大量铁和硅,海底火山喷气和喷流作用,会带来大量铁和硅的成矿物质以及酸性还原性气体,并造成铁和硅的先后沉积,周期性的海底喷气和喷流活动,使得铁和硅的成矿物质周期性沉积并形成Tonkilili绿岩建造的含铁岩系,其铁矿物赋存规模较大。

赋存铁矿物的绿岩带经过区域变质过程,岩石发生强烈的变形,形成复杂的皱褶、裂隙、断裂构造,为含矿的热液提供了通道以及赋矿的空间,矿体呈不规则形状,在区域内的不同有利区域形成厚度不一的层状或似层状铁矿,在褶皱区域的鞍部形成厚大铁矿体,并与围岩整合接触。

晚太古代区域内的矿体主要经受风化淋滤作用,破坏了原生磁铁矿矿体,一部分形成氧化铁矿体存留于地表,一部分则搬运至异地沉积胶结成为富铁角砾岩 [9]。

由上述成矿地质条件分析,本区磁铁矿床成因类型属海相火山–沉积变质型铁矿床,氧化铁矿床成因类型应属次生堆积–氧化富集型铁矿床 [10]。

巴伐亚–索克亚铁矿靶区内已发现巴伐亚特大型铁矿床,位于Y5航磁异常内 [11],估算铁矿石资源量近28亿t;索克亚铁矿位于Y6航磁异常内,铁矿石资源量近5亿t。两矿床均未见底,两侧航磁异常明显,仍有扩储空间,整个靶区铁矿石资源量超过33亿吨,且往两侧均有矿床分布。

研究区整条绿岩带长150 km,宽20 km,目前铁矿勘查工作主要在研究区的中北部,其中Y3航磁异常及两侧还有待进一步查证;研究区的南部见有条带状磁铁石英岩产出,其地质背景与铁矿成矿模式相似,但对铁矿的勘查工作几乎没有,若在南部铁矿找矿实现突破,其找矿潜力依然巨大,研究区铁矿资源总量预估可达到500亿t。可以说,研究区是塞拉利昂十分重要的铁成矿带,铁矿找矿前景十分良好。

5. 结论

5.1. 取得的主要成果

本次主要通过基础资料收集或购买、资料的综合整理研究、野外路线地质调查等工作,取得了如下成果及认识:

5.1.1. 建立研究区基础地质资料库

通过对收集12份基础地质资料、12份法律法规、70多篇相关论文等资料进行综合整理和数据矢量化,为研究区建立了苏拉山–砍尕瑞山绿岩带1:5万区域地质矿产矢量化图件、总结了研究区内马邦托地区区域航磁地球物理特征和马卡利地区区域水系沉积物地球化学特征;同时,还修改完成了《塞拉利昂矿业投资指南(内部资料)》一本,为后续在塞拉利昂进行矿业投资提供参考和指导。

5.1.2. 总结金铁矿成矿地质条件

通过路线地质调查14条/102千米,考察金矿区7个、金矿点20个和钻石开采点3个等工作结合基础资料综合研究成果,了解了苏拉山–砍尕瑞山绿岩带金、铁矿分布规律,总结金、铁矿蚀变特征、找矿标志、成矿地质条件和找矿潜力 [12]。

5.1.3. 总结金铁矿控矿因素

分析了区内成矿地质条件和主要控矿因素,初步总结了研究区内的成矿规律和找矿标志,认为金、铁矿的形成与绿岩带、花岗岩、韧性剪切带有一定的关系 [13]。金、铁矿均受一定层位控制,其中金矿主要赋矿层位为太古宙Ls 变质基性–超基性岩 [14],铁矿主要的赋矿层位为太古宙Lt变质沉积岩;金矿与造山后期侵入岩有一定时空关系,且提供了热源条件;韧性剪切带为金的活化迁移提供了通道和富集空间;岩金矿矿化类型主要为中低温的构造蚀变岩型,其次为石英脉型,砂金矿主要为冲积型,铁矿矿化类型为条带状磁铁石英岩(BIF)型。

5.1.4. 靶区优选圈定

根据不同矿床类型、成矿地质条件,采用地质、构造、成矿理论、地球物理和地球化学等因素,结合野外路线调查成果,优选圈定找矿靶区3处,即玛崆–马穆里金矿靶区(Ⅲ-2-1)、马松比–马兰大金矿靶区(Ⅲ-2-2)和巴伐亚–索克亚铁矿靶区(Ⅲ-2-3),各靶区找矿潜力巨大 [15]。

5.1.5. 指导矿权勘查工作

1) 在玛崆–马穆里金矿靶区(Ⅲ-2-1)内,申报2个金矿独立探矿权,其中APL782探矿权通过野外地质勘查工作,估算333金金属量1.265 t,铅金属量1006.46 t,锌金属量1480.55 t,银金属量4.68 t,矿石量20.73万t;334金金属量6.960 t,铅金属量4639.36 t,锌金属量7189.05 t,银金属量28.79 t,矿石量114.62万t;矿床一般品位2.79~9.99 × 10−6,平均品位6.08 × 10−6,单工程最高品位21.38 × 10−6。

2) 在马松比–马兰大金矿靶区(Ⅲ-2-2)内,研究成果被矿业公司用于指导“塞拉利昂北方省马松比(Masonbiri)金矿区”勘查工作,并求得333 + 334金金属量17.69 t,矿石量2,540,296 t,矿床平均品位6.93 × 10−6 [16]。