1. 引言

党的十八大以来,全民所有自然资源资产管理体制机制逐步建立完善,对生态文明建设起到了积极推动作用,但仍存在所有权人不到位、管理权责不明确等问题,资源开发过度、保护乏力、生态退化的形势依然严峻 [1] - [6] 。2019年,中办、国办《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》(以下简称《指导意见》)进一步要求,探索开展全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点,明确委托代理行使所有权的资源清单、管理制度和收益分配机制 [7] [8] [9] 。结合滨州市自然资源实际情况,按照《全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点方案》要求和山东省自然资源厅选取滨州重点探索湿地和海洋资源的决策部署,开展滨州市湿地资源资产所有权委托代理机制试点研究项目,以期形成一批可复制、可推广的改革成果。

2. 滨州市全民所有湿地资源资产概况

原国家林业局湿地二调成果表明滨州市具有4种湿地类型,面积达176317.19公顷,由于面状和线状湿地之间存在328.49公顷的重叠,实际面积为175988.70公顷,占滨州市国土面积的比例为18.67%,总量居全省第4位。国土三调成果数据显示滨州市湿地面积187405.89公顷,其中一级地类确定为湿地的面积为100556.51公顷。目前,面向国际履约的湿地口径未确定,加之《湿地法》尚未出台,对于湿地的定义也未确定。根据滨州市实际情况,区划出自然资源部门主管的狭义湿地和用于履约的广义湿地2种,最终以国土三调为基础,确定滨州市湿地试点范围为履约湿地,包括沿海滩涂、内陆滩涂、河流水面、湖泊水面、水库水面和坑塘水面7种类型,总面积141851.59公顷,占滨州市国土面积比例为14.68%。截止2020年底滨州市湿地保护率达50.06%,呈逐年增长趋势。同时,湿地生物多样性越来越丰富,目前已发现野生陆生脊椎动物363种,鸟类269种,约占全国鸟类品种的18%。

3. 滨州市全民所有湿地资源资产现行产权制度存在问题

根据调查梳理和分析总结,认为滨州市全民所有湿地资源资产现行产权制度主要存在以下问题。

1) 湿地空间范围不明确,资源产权难落实。由于国家层面湿地定义不明晰,连带多重管理造成的权属不清晰,湿地资源资产所有权管理中存在所有权人不到位的问题,难以区划行权履职范围和权责边界,湿地资源所有者职责内容和职责分工有待细化。

2) 湿地保护管理不力,缺少统筹规划保障。滨州市尚未编制湿地保护利用规划,缺少顶层设计,自然保护地总体规划落实困难,加之居民生产生活和开发利用不规范、市场配置不充分、收益管理不完善等问题,导致湿地保护管理不力,国家(际)认可度低。

3) 尚无湿地价值评估,资产收益核算困难。由于湿地资源本底不清,且未开展生态资产评估工作,滨州市湿地资源资产家底不清,给湿地资产核算和处置收益等工作带来困难,也无法开展湿地产权代理工作的考核监督。

4. 滨州市全民所有湿地资源资产所有权委托代理机制试点目标

按照《指导意见》的指示和要求,滨州市通过试点改革,将于2023年基本建立湿地资源资产的统一行使、分类实施、分级代理、权责对等的所有权委托代理机制 [7] [8] 。首先,基本摸清所有湿地资源资产家底,形成湿地资源保护更加有力、资产配置更加高效、收益管理制度更加完善、考核评价标准初步建立的管理新局面。同时,争取形成一些地市级层面的可复制、可推广的改革成果,为全面落实统一行使湿地资源资产所有者职责、推进修改完善相关法律法规和部门规章制度积累实践经验。

5. 滨州市全民所有湿地资源资产所有权委托代理机制试点工作探索

5.1. 明确所有者职责履行模式

滨州市是山东省湿地资源资产所有权委托代理机制的试点,湿地产权主体为滨州市人民政府,并由滨州市人民政府行使湿地资源委托代理权。滨州市人民政府代理履行组织机构建设,执行党和国家机构改革方案,组建了滨州市自然资源和规划局(滨州市林业局),作为滨州市湿地资源资产所有者履职主体,承担湿地资源资产所有者职责,所有者职责不再次授权。

在层级上,滨州市湿地不涉及中央政府直接行使所有权、省级政府代理履行所有者职责等所有权行使模式,法律明确由县级政府(包括特许经营保护单位)履行所有者职责作为补充;在内容上,成立市级湿地资源资产管理委员会,明确湿地资源资产履职主体,以及委托人(分级委托人)、代理人(分级代理人)的权利和义务,探索建立了多层次实施主体体系(包括滨州市政府、相关职能部门、下级政府机构和社会主体等)。

5.2. 编制自然资源清单并明确委托人和代理人权责

滨州市人民政府组织自然资源和规划局牵头协调工作,建立多部门协调合作机制,参与《资源清单》编制。根据中央和省级编制的湿地资源清单,结合部门职责分工,咨询相关领域专家,广泛听取各方意见,协同编制《资源清单》,梳理县级政府依法履行的部分所有者职责作为补充。通过编制清单进一步划分合理权责边界,为全面实施湿地资源资产管理提供基础。

按照自然资源清单编制指南要求,《资源清单》包括资源种类、清单范围、履职主体、具体承担部门(承担主体)、所有者职责、清单范围确立依据和职责内容确立依据七部分内容,其中资源种类为湿地资源,履职主体为滨州市人民政府,具体承担部门(承担主体)为滨州市自然资源和规划局,清单范围确立依据为滨州市自然资源和规划局“三定”职责、《湿地保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《国家湿地公园管理办法》、《山东省湿地保护办法》、《滨州市湿地保护管理办法》等不同层级法律法规以及《山东省政府部门权责清单管理办法》等相关政策文件(见表1)。

5.3. 依据委托代理权依法行权履职

依据委托代理权依法行权履职是本次试点的主要任务,囊括了湿地资源所有权管理各领域和关键环节的综合性改革,与各专项工作做好衔接、相互促进、协调推动,将滨州市湿地资源相关工作统筹整合,加快建立健全一整套系统的湿地资源所有权管理制度体系,推动建章立制,形成常态化、制度化湿地资源保护管理制度。

Table 1. Execution responsibility list of Binzhou city government to national ownership of wetland resources assets

表1. 滨州市人民政府代理履行湿地资源资产所有权职责清单(部分)

5.3.1. 加快推进统一调查、监测和确权登记

基于国土三调、海岸线修测和湿地二调等基础调查成果,依据《土地利用现状分类》、《湿地分类》、《全国湿地资源调查技术规程》、《湿地专项调查技术规范》等标准规范,结合2020年林草生态综合监测评价工作,推进湿地资源调查、评价和监测。综合调查监测成果,分析评价湿地资源状况、生态状况及生态服务功能等,编制了《滨州市湿地资源资产清查报告》。结合湿地调查成果和《资源清单》,进一步试点开展代理履行所有者职责的湿地统一确权登记,重点调查和确权登记贝壳堤岛、黄河岛和麻大湖等自然保护地,并争取将其纳入2022、2023年度山东省自然资源统一确权登记项目。此外,协调解决滩涂湿地、养殖坑塘、盐田湿地等已颁发国有土地使用权证书的湿地地块问题。

5.3.2. 组织开展国有湿地资源资产清查统计和资产核算

组织开展湿地资源资产的权属、数量、质量、分布、用途、价值、使用权和收益情况的清查、核实,编写了清查报表、说明和报告,估算资产经济价值,探索建立资产清查台账和数据库,开展滨州湿地生态系统资源量化、生态价值评估和生态资产核算,编制了湿地资源资产负债表和损益表,反映湿地资源资产存量和价值量的增加/损耗的数量变化,以及质量下降或维护治理构成的负债等情况,同时完善了湿地资源资产离任审计制度。

5.3.3. 建立健全湿地资源资产储备、管护和临时利用制度

编制了《滨州市湿地保护利用规划》以及涉及湿地保护管理的自然保护地的总体规划,确保全市统筹规划和“一园一规”,将没有确定使用权人的湿地全部纳入储备,鼓励政府机构、企业和其他社会团体,通过租赁、置换、赎买等方式扩大湿地生态空间。新建4处自然保护地和湿地保护小区,完善沿海、河流湖泊、生态区位重要区的湿地保护网络,推荐贝壳堤岛和黄河岛申报国家(际)重要湿地,获得国家(际)认可。

5.3.4. 完善湿地资源资产处置、配置规则

湿地资源处置以申请审批为主,招标挂牌拍卖等市场化配置制度为辅,通过试点健全湿地资源资产划拨、出让、租赁、作价出资(入股)、特许经营等配置方式,逐步统一原有配置规则。全面建立以有偿使用为核心的配置制度,实行多样化有偿使用方式,特别是针对经营性湿地资源资产,加快推动所有权和使用权分离,适度扩大使用权权能,探索养殖水面出让、经营性盐田市场化出让、湿地资源资产特许经营。另外,完善湿地生态产品价值实现机制,充分实现资产价值。运用“两随机、一公开”等机制,加强对配置、处置程序、方式等监管,促进市场公平公正和平稳运行。

5.3.5. 探索建立资产管理信息系统和监管平台

在国有自然资源资产清查成果和国土空间信息平台的基础上,山东省将建设具有全民所有自然资源资产保护规划、委托代理、统计核算、资产配置、评价考核功能的统一监管平台。滨州市将结合湿地试点工作,尝试构建湿地资源资产管理信息系统和湿地资源资产监管平台,或对省级平台提出业务功能需求,按照统一标准、规范建设原则,提供滨州市湿地调查监测、确权登记和资产核算等数据资料。

5.3.6. 建立健全湿地资源资产收益管理制度

梳理滨州市湿地资源资产收益现状,逐步建立以政府为主导、企业与社会各界齐参与、市场化运作、可持续的湿地资源生态产品价值实现机制,重点探索湿地资源特许经营制度,完善前期合理投入的成本补偿机制。结合黄河水土保持、退耕还湿、南红北柳等生态治理工程和世行贷款等优惠政策,推进湿地修复恢复,将山水林田湖草海综合治理工程项目融入到湿地资源所有权委托代理工作,完善生态保护红线和自然保护地内因养殖和晒盐等生产生活占用湿地退出的补偿支持。参考部分已市场化出让湿地价格,理清滨州市涉及湿地资源资产的税、费、金关系,探索调整湿地资源资产收益分配比例和支出结构。

5.3.7. 创新所有权管理方式

滨州市自然资源和规划局负责监管试点区内的湿地资源资产的数量、范围和用途,依据试点区内湿地的特性,分别相关科室制定相应职责的管理目标,实行科学系统的分类目标管理计划。滨州市自然资源和规划局履行了大部分所有者职责,对部分无法直接履行的管理事项,由自然保护地管理机构、专业公司和机构等,承担湿地资源资产的部分所有者职责管理事项。

5.3.8. 建立健全湿地资源资产管理情况报告制度

建立健全市政府向本级人大常委会报告湿地资源资产管理情况制度,编制《滨州市湿地资源资产报告》(包括负债表、损益表等),将代理履行湿地资源资产所有者职责情况纳入报告范围。建立健全征占用事项申报和备案制度,监管审核湿地征收、征用或者占用以及改变湿地用途情况,实施“先补后占、占补平衡”制度,特别是涉及国家重点调查湿地、山东省第一批重点湿地和国家级自然保护地内的重大情况,需按程序申报备案。

5.4. 制定代理履职目标和工作重点

5.4.1. 代理履职目标

推进湿地概念界定,理顺湿地与水、海洋、草原资源关系,落实湿地范围和地块边界,统一确权登记,确保湿地面积14.19万公顷不减少,占市国土面积比例14%以上,履行国际湿地公约;结合河长制、湖长制、林长制、生态保护红线和自然保护地划定,落实代理履行主体,编制保护利用规划,开展修复恢复,维护湿地生态系统完整,增强生态功能,提高生物多样性;推荐贝壳堤岛、黄河岛申报国家(际)重要湿地,加强国家重点调查湿地(贝壳堤岛、麻大湖、沾化海岸带)和省第一批重点湿地(黄河岛、麻大湖)保护管理,探索特许经营制度,提升湿地生态、经济和社会效益。

5.4.2. 工作重点

建立滨州市湿地分类与调查标准体系,重点界定水田和沟渠是否归属湿地,形成湿地资源“一个体系、一张底图、一套数据”;落实湿地地块的权属单位,统一确权登记,重点对接山东省南水北调工程建设管理局、滨州市海洋发展和渔业局等单位,明确资源所有者职责与资源利用行业管理的关系,协同推进湿地保护管理和修复恢复;编制资产评估报告,制定特许经营和收益管理制度,完善和落实保护与利用关系。

5.5. 完善委托代理配套制度

探索委托代理考核评价机制,制定“年度评价、中期评估、期末考核”和“地方自评、部门初评、综合考核、结果通报”的实施流程;建立代理人向委托人报告受托湿地资源资产管理及职责履行情况的工作机制,全面实施市、县、乡、村多级委托代理体系以及责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的湿地管理保护体制机制;探索建立适用于滨州市的发现、核实、追偿和报告的湿地资源资产损坏赔偿工作机制;积极开展主线管理、经济法理、自然科学形态3方面专题研究,为深化改革和推动有关法律法规起草和修改提供理论支撑。

6. 滨州市全民所有湿地资源资产所有权委托代理机制试点改革思考

6.1. 全民所有湿地资源资产“三权分置”产权体系构建

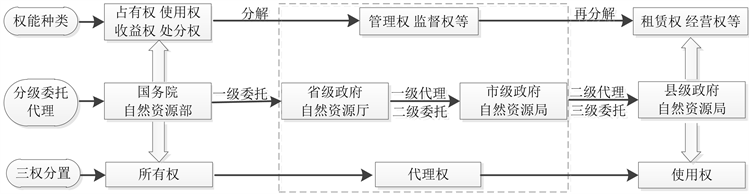

自然资源部代表国务院行使全民所有湿地资源资产所有权职责,包括使用、占有、收益、处分权,同时也是I级委托主体,将部分管理、监督等职权分与省级政府 [2] ;省级政府此时就是II级委托主体和I级代理主体,同级自然资源厅管理全部湿地资源并接受各界监督,省级政府进一步将部分管理、监督等职权分与市级政府;市级政府此时就是III级委托主体和II级代理主体,同级自然资源局管理全部湿地资源并接受各界监督,市级政府继续将部分职权委托给县级政府,最终构建了湿地资源资产“三权分置”产权体系(图1)。

湿地资源使用者采用挂牌、拍卖、招标等途径从自然资源所有者或委托代理主体获取湿地资源使用权,构成湿地资源资产交易的一级市场,具有湿地资源资产使用权的个人或企业继续让与其他使用者,就构成了二级市场。整个过程中,通过建立监督、评价与激励机制,制定标准化、规范化的科学管理方法,提升代理效率,使得湿地资源资产更加高效利用。

Figure 1. The system for separating the ownership rights to national ownership of wetland resources assets

图1. 全民所有湿地资源资产“三权分置”产权体系

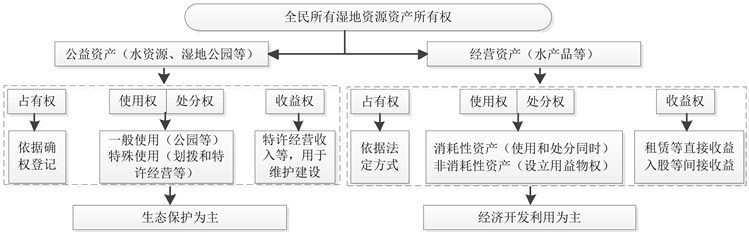

6.2. 全民所有湿地资源资产产权权能实现途径

自然资源部以委托代理等途径将使用、占有、收益、处分权让与地方政府等各级代理行使主体,各级代理行使主体以设立用益物权等途径,将部分权能分配到市场运行中,由此实现权利、权益、收益等环节的有效落实 [5] 。对于公益资产,如水资源、湿地公园等,需要依据确权登记等方式获取占有权,通过一般使用(如公园等)和特殊使用(如划拨和特许经营等)且以公益服务为主,行驶使用权与处分权,收益权的行驶主要通过特许经营,效益一般用于湿地资源资产维护建设等。对于经营资产,如水产品等,需要依据法定方式等获取占有权,消耗性资产使用权与处分权共同进行,非消耗性资产需要设立用益物权将使用与所有权进行分离,进而完成使用与处分,收益权的行驶主要通过租赁等方式得到直接收益,通过入股等途径得到间接收益(图2)。

Figure 2. Realization approach of property right to national ownership of wetland resources assets

图2. 全民所有湿地资源资产产权权能实现途径

6.3. 全民所有经营性湿地资源资产委托代理实现机制

企业委托代理机制发展的比较成熟。因此,对于湿地经营性资源资产,可以参考已有的企业委托代理机制,在各级政府与经营市场之间增设运营公司,构建“政府—公司—经营者”、“委托人—代理人—使用人”、“所有者—市场平台—使用者”的全民所有经营性湿地资源资产委托代理实现机制 [8] 。

在机制构建的基础上,采用授权合同的方式,择优选取运营公司,并且对公司提出生态保护、代理职责等要求,进一步推动市场化平台建设。整个机制运行过程中,政府仅行驶监督职能,运营公司仅行驶管理职能,国企等湿地资源资产使用者仅进行经营活动,实现了湿地资源资产管理职责分明、经营过程有序、生态保护兼顾的模式(图3)。

Figure 3. Realization mechanism of principal agent to national ownership of for-profit wetland resources assets

图3. 全民所有经营性湿地资源资产委托代理实现机制

7. 结论和建议

滨州市湿地资源资产所有权委托代理机制试点工作思路是“以所有者职责为主线”,“以自然资源清单为依据”,“以调查监测和确权登记为基础”,“以落实产权主体为重点”,在地市级层面尝试实践关于湿地资源资产的明确所有者履职模式、编制自然资源清单、依据委托代理权履职、制定履职目标重点、完善委托代理配制等五大任务。按照《指导意见》的指示和要求,力争做到着力摸清湿地资源资产家底,依法行使所有者权利,实施有效管护,强化考核监督,为切实落实和维护国家所有者权益、促进湿地资源资产高效配置和保值增值、推进生态文明建设提供有力支撑 [7] 。

今后将继续围绕湿地资源资产所有权委托代理机制,从理论和实践两个层面做好分析研究,不断总结、提炼、升华试点经验,挖掘典型案例,争取形成一些地市级层面的可复制、可推广的改革成果,为全面落实统一行使湿地资源资产所有者职责、推进修改完善相关法律法规和部门规章制度积累实践经验。

基金项目

滨州市自然资源和规划局委托项目“滨州市湿地资源资产所有权委托代理机制试点”(2022-4-10)、国家林业局湿地保护管理中心科研专项项目(2017-4-47)、国家林业和草原局财政专项“国家公园等自然保护地管理”(16930007)。

NOTES

*通讯作者。