1. 引言

溶洞(Karstic cave),是地球上特殊的生态系统,系全球生物多样性不可或缺的组分,在洞穴深处缺乏光照,但温度、湿度等生态因子相对稳定。经过长期的适应性进化,一些动物衍生出了洞生性特征,如眼睛弱化或缺失、色素消褪或身体透明,并在洞穴中觅食、繁育和完成其全部生活史,已演化成为真洞穴动物(troglobites) [1] [2] [3] 。

可是,绝大多数运动能力较强的动物只是在洞穴中栖息或隐藏,而必须到洞外去觅食,属于洞栖性动物,其中蝙蝠就是典型的洞栖性动物,它们在洞穴生态系统中占有主导性的地位 [3] 。许多洞穴生物类群的生存和繁衍都依赖于洞栖性蝙蝠,溶洞也因此成为洞穴动物种间关系和觅食行为生态研究的理想场所 [4] [5] [6] [7] 。

蛭类动物(leeches),俗称蚂蟥,属于环节动物门(Annelida)蛭纲(Hirudinea),体节数一般为33节,具有前、后吸盘,主要依靠吸盘进行蛭形动物(尺蠖式运动)或爬行运动等,多营暂时性的外寄生吸血性生活 [8] [9] 。全球现已知蛭类700余种,我国已知2亚纲3目9科38属约120种 [10] [11] [12] ,约占世界蛭类种数的1/6。

传统上,根据栖息环境的不同,可将蛭类分为“水蛭”和“陆蛭”(或山蛭) [13] [14] 两大生态类群。过去已知生活在缺乏阳光照射的洞穴中的蛭类主要是石蛭科(Erpobdellidae)和沙蛭科(Salifidae)的种类,但它们都营水生生活,属于典型的“水蛭” [11] 。

近年,刘志霄教授团队先后在湘西州境内的几个溶洞中发现了陆生蚂蟥(即隶属于山蛭科的“陆蛭”),并将这种“陆蛭”与其他相关的蛭种进行了综合性的比较研究,从而建立了山蛭科(Haemadipsidae)3颚类组的一个新属——中国洞蛭属(Sinospelaeobdella),并将其模式种命名为武陵洞蛭(S. wulingensis) [12] 。

迄今,已知生活在洞穴中营陆生生活的蛭类仅2属3种,即武陵洞蛭 [12] 、洞穴山蛭(Haemadipsa cavatuses) [11] 和新几内亚光蛭(Leiobdella jawarerensis) [15] [16] 。后者属于山蛭科(Haemadipsidae) 2颚类组的光蛭属(Leiobdella),仅分布于南半球的岛国巴布亚新几内亚,而洞穴山蛭的学名已订正为S. cavatuses com.nov. [12] 。

根据项目组的前期工作 [3] [17] [18] [19] ,结合相关文献 [11] [12] [15] [16] ,我们发现,虽然这3个种的地理分布相距甚远,形态差异明显,但它们之间具有共同的行为生态特征,即终生都栖息在黑暗潮湿的溶洞顶壁,以洞栖性蝙蝠的血液为生,在洞顶壁完成其全部生活史,其体表色素缺乏,已演化成为真洞穴动物。鉴于这些共同而独特的生态学特征与生活习性,并且洞穴的生态条件明显不同于洞外,我们将这3种蛭统称为“洞蛭”(cave leech),以区分于人们所熟知的“水蛭”(water leech)和“陆蛭”(land leech)。显然,“洞蛭”是一个特殊的生态类群,具有重要的行为生态学和进化生物学研究意义。

武陵洞蛭作为中国洞蛭属的模式种,其模式产地(水牛洞)位于湘西州吉首市附近 [12] ,但近年我们先后在四川邻水县 [17] 、贵州务川县 [18] 等地的溶洞中也发现了其分布,同时对其行为谱 [19] 、种群动态及行为生态 [20] 进行了初步研究。基于前期的研究积累,项目组选择武陵洞蛭作为主要研究对象,并以洞外陆生的天目山蛭(Haemadipsa tianmushana)作为参比蛭种,对洞蛭的伸展性、吸盘的吸附力、觅食行为及冬眠状态等行为生态学特征进行了野外观察、现场试验与实验研究,以期为蛭类行为机制和进化适应的深入研究提供基础资料。现将初步结果报道如下。

2. 材料与方法

2.1. 野外行为观察与标本采集

2021年6月至2023年2月,选择位于武陵山地区腹地湘西州吉首市寨阳乡和马颈坳镇的堂乐洞、水牛洞、旧寨坪岩洞作为主要研究样地,并对永顺县的金鸡洞、黄泥洞和古丈县的鸡公洞进行了补充性的野外考察与标本采集。同时,还在湘西州附近的4个国家级自然保护区进行了天目山蛭行为谱的研究 [21] ,并采集了山蛭标本用于参比研究。

野外工作期间,通常3~4人一组进入洞内,主要采取随机取样和扫描取样的方式观察并记录洞蛭的各种行为,然后采用目标取样和行为取样法观察具有代表性的特定研究对象的特定行为,如探测行为、尺蠖式运动等,着重观察光照、气流、声波等对蛭体行为的影响,以及洞蛭对人体及其他动物活体的探测行为与吸血情况 [19] [20] 。

2.2. 标本的活体测量与伸展性测定

将野外工作期间采到的标本带回实验室,用于室内研究。为了比较不同蛭种在没有人为干扰的情况下,其自由运动时的体型量度和伸展能力,设置以下研究方案:① 先根据从野外调查所获得的微生境数据 [20] ,将人工气候箱内的参数设置为适宜于洞蛭或山蛭生活的温度、湿度及光照等实验条件;② 准备一个长方形的玻璃养殖箱,箱底的长度和宽度分别为30 cm和20 cm,箱体的高度为30 cm;③ 将一张与箱底同样大小(相当于A4纸)的具有1 mm × 1 mm方格的坐标纸平整地放在箱底玻璃板上;④ 把受试蛭体置于箱底坐标纸的中央位置,让其自由活动并防止其逃离箱体,待其熟悉箱内环境后,将养殖箱放入人工气候箱内,并在养殖箱的合适位置固定“便携式主动红外录像装置” [22] 的摄像头,以正对箱底全覆盖式的拍摄箱底坐标纸上蛭体的自由活动情况,可通过电源线和数据线将装置的其他部件放置在气候箱的箱体外面,并通过显示器对蛭体在气候箱及养殖箱内的活动过程进行直接观看。若发现蛭体活动异常或已爬到箱体侧面的玻璃上,可随时中断拍摄,调整蛭体的位置,做重复试验,直到拍摄到各种满意的照片或视频为止;⑤ 所拍摄的照片或视频实际上是蛭体在1 mm × 1 mm方格坐标纸背景下的运动情况,从所拍摄的照片或视频中可提取蛭体形态及运动变化的数据 [23] ,如前(口)、后(尾)吸盘的直径、静息时的体长、极度拉伸时的最大体长和最大体宽等;⑥ 最后,通过蛭类“伸展指数”(elongation index, EI)比较不同蛭种的伸展能力,以及前、后吸盘的相对面积(relative area, RA),并将所分析的数据以平均值±标准差(mean ± SD)表示。

(1)

(2)

将有关数据采用SPSS 26.0统计软件进行统计学分析。不同时期两物种计量资料的比较采用双因素重复测量方差分析法,两两比较采用LSD方法,以

表示,检验水准α = 0.05。

2.3. 洞蛭吸盘的吸附力测试

对于洞蛭和山蛭后吸盘吸附力的测试均在实验室内进行。测试时,将数显式推拉力计(HP-200)中的力清零并设定峰值记录,以清除测试基底及夹具所带来的力的作用。然后,选取正常的蛭体,擦除其后吸盘表面的多余水渍,测量并记录蛭体的重量和后吸盘直径。之后,将洞蛭重量按(0.035 ± 0.01)、(0.055 ± 0.01)、(0.075 ± 0.01)、(0.095 ± 0.01)、(0.115 ± 0.01)、(0.135 ± 0.01) g分为六组,而山蛭重量按(0.05 ± 0.05)、(0.15 ± 0.05)、(0.25 ± 0.05)、(0.35 ± 0.05)、(0.45 ± 0.05) g分为五组,对每个蛭体予以人工辅助使其吸附到测试面上,待其稳定吸附在测试面上。随后,人为对其施加垂直向下的力,将蛭体从测试基底面上拉脱下来。此时,数显式推拉力计显示屏上会显示一个最大的力值,该值即为蛭体后吸盘的吸附力。将完成测试的蛭体放回原来的塑料瓶中保温,以备下次测试。在操作过程中,应佩戴隔温手套以降低人体温度对蛭体吸盘吸附力的影响。本次实验选取7条洞蛭和山蛭进行吸附力测试。对每条洞蛭和山蛭在同一测试面上都做3次重复试验,取平均值 [24] 。

2.4. 洞蛭对超声波的趋向反应

在洞穴考察期间,我们专门将超声波发射仪(UT-40)放在洞顶壁上离洞蛭10~20 cm (洞蛭的有效探测距离)的地方,并随机地改变超声波的发射方向,超声波频率设置为40 KHz,观察洞蛭对超声波信号的反应。

将洞蛭活体带到实验室之后,我们将YJ-SS-4超声波声速测定仪和显示屏连接在一起,设置超声波频率为35~40 KHz,从35 KHz为第一次实验起点频率,以1 KHz为每次实验差值,共实验6次,观察洞蛭和山蛭是否趋向超声波发射源的位置。

3. 结果与分析

3.1. 武陵洞蛭身体的量度与伸展性

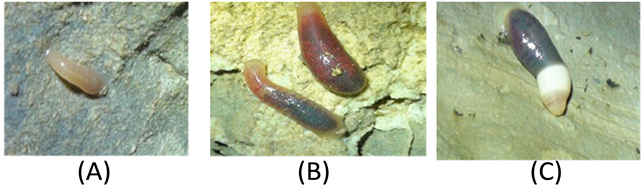

把采集到的蛭体按照幼体、亚成体和成体三类分开,其中武陵洞蛭具有较为明显的阶段性特征,其幼体通体透明,呈肉色或血红色(图1(A)),最大体宽为1.56 ± 0.63 mm,活动频繁,反应敏捷;亚成体颜色深,呈深红色或墨绿色,无环带(图1(B)),最大体宽为3.09 ± 0.85 mm,常静卧于洞壁上;成体呈暗黑色且身体前端具有一个明显的白色环带(图1(C)),最大体宽为4.27 ± 1.14 mm (表1)。

注(Notes):A.幼体(larva);B.亚成体(subadult);C.成体(adult)

图1. 武陵洞蛭生活史三个阶段的外形特征

武陵洞蛭和天目山蛭在不同的发育阶段其体型量度和伸展性存在明显差异。总体上,武陵洞蛭的体型较为粗大,天目山蛭的体型较为细小,武陵洞蛭在不同生活史阶段的伸展指数(EI)均小于天目山蛭(表1),这表明武陵洞蛭的伸展能力明显弱于天目山蛭。

Table 1. Measurement comparisons between Sinospelaeobdella wulingensis and Haemadipsa tianmushana in the three stages of life history (mm)

表1. 武陵洞蛭与天目山蛭在三个生活史阶段的量度比较(mm)

3.2. 武陵洞蛭后吸盘的直径和RA值

武陵洞蛭幼体、亚成体和成体的尾吸盘直径分别为(2.06 ± 0.69)、(4.01 ± 1.13)、(5.37 ± 0.92) mm;天目山蛭的分别为(1.91 ± 0.08)、(2.34 ± 0.47)、(3.65 ± 0.80) mm (表1)。可见,武陵洞蛭的尾吸盘相对较大,并且大致呈圆形(图1C)。统计分析结果显示:在幼体时期,洞蛭和山蛭尾吸盘的直径不存在显著性差异(P > 0.05);在亚成体和成体时期,洞蛭和山蛭尾吸盘的直径存在显著差异(P < 0.05),洞蛭尾吸盘的直径显著大于山蛭。对于洞蛭,不同时期尾吸盘的直径存在显著差异(P < 0.05),随着蛭体的快速发育,洞蛭尾吸盘直径显著增大。对于山蛭,不同时期尾吸盘的直径也存在差异,但亚成体山蛭尾吸盘的直径与幼体无显著差异(P > 0.05),而成体尾吸盘的直径与亚成体和幼体都具有显著性差异(P < 0.05)。

RA值大体上可反映前吸盘与后吸盘的相对大小,从表1可见,武陵洞蛭幼体的RA值高达0.82,而其他的RA值都相对较小,并且介于0.5~0.57之间,并且不存在显著性差异(P > 0.05)。这表明,洞蛭幼体前吸盘的面积相对较大,以后由于吸血及体重的增加,后吸盘迅速增大,从而使前吸盘与后吸盘的相对比例趋向稳定。

3.3. 武陵洞蛭后吸盘的吸附力

实验表明,洞蛭的吸附力主要来源于它的两个吸盘,即前吸盘和后吸盘。由于前吸盘面积太小,难以进行测量操作,所以只测量了后吸盘的吸附力。计算吸附力(F)与重量(Mg)的比值R = F/Mg,结果显示,洞蛭出现最大R值阶段与山蛭不同。洞蛭最大R值出现在重量为(0.035 ± 0.01) g的阶段,该阶段平均R值为795,洞蛭最小R值出现在重量为(0.115 ± 0.01) g的阶段,该阶段平均R值为308;山蛭最大R值出现在重量为(0.25 ± 0.05) g的阶段,该阶段平均R值为541,山蛭最小R值出现在重量为(0.05 ± 0.05) g的阶段,该阶段平均R值为446 (表2)。

Table 2. Comparison of adsorptive power of posterior sucker between Sinospelaeobdella wulingensis and Haemadipsa tianmushana

表2. 武陵洞蛭和天目山蛭后吸盘吸附力的比较

3.4. 武陵洞蛭对超声波的行为反应

野外现场试验与室内实验结果显示,超声波是一个影响武陵洞蛭行为的重要因素,并且从未吸过血的幼体较已吸过血的幼体、亚成体和成体对超声波信号的突然出现更为敏感,可随着超声波声源位置的变化而改变运动的方向,身体转向声源方向频繁探测,并朝向声源快速进行尺蠖式运动。可是,多次实验表明,天目山蛭对超声波不敏感,对超声波缺乏明显的探测与趋向行为反应,但天目山蛭对地面枯枝落叶的低频震动比较敏感。

4. 讨论

4.1. 蛭类活体的形态测量与标准化问题

不同的蛭种具有不同的伸缩能力,而伸缩能力又与觅食时的探测行为和运动能力密切相关。蛭类身体柔软,靠前、后吸盘交替吸附,以及体壁环肌和纵肌的交替伸缩进行尺蠖式运动或爬行运动,体型不断变化,在自然状态下难以进行活体测量。而经过酒精或福尔马林浸泡过的标本也因浸泡液浓度、保存时间及保存前处理方式的不同,其量度变化也较大,可比性差,更无法进行蛭种间伸缩性(或伸展性)的比较与研究。本文所创建的方法克服了传统方法的局限性,可对处于运动之中,形态不断变化的蛭体进行量度测定和伸缩性比较,因此可推荐用作蛭类活体测量的标准化方法。

4.2. 武陵洞蛭与天目山蛭的伸展性问题

天目山蛭的生活环境复杂多样,并且气候、天气虽变化无常,但又具有明显的季节性及昼夜节律性,在温暖湿润的繁育期,它们通常须要跨越较大的障碍物或较长的距离在灌木丛、草丛、土壤、石块之间爬行、钻行或进行强烈的伸缩运动才能趋利避害,寻觅和接近宿主,吸取血液,并且时常还面临着被宿主践踏的风险。冬季,它们还必须钻入土壤深处或狭小的隐蔽场所进行冬眠,因此其体型较为尖细而有弹性,抗压能力较强,伸展性较好,无疑这是长期适应性进化的结果。

武陵洞蛭则栖息在空旷的洞穴顶壁,其微生境相对简单而稳定,没有天目山蛭那样复杂多样的选择压力,因此其身体较为粗大易脆,伸展性较弱,但却面临着必须克服重力“倒悬身体”栖息和运动的选择压力,因此“稳吸于洞顶壁以确保不掉落到地面”是其进化选择的必然方向。

4.3. 武陵洞蛭和天目山蛭的休息行为与吸盘的吸附力

在实验过程中,我们发现,洞蛭能较好地适应以倒悬式的姿态测量其吸附力,山蛭却难以适应。这可能与其生活习性有关。洞蛭的休息行为主要表现为“静卧休息”和“倒挂休息”两种基本方式,前者又包括一字卧、弓形卧和贴壁卧。后者是指洞蛭仅以后(尾)吸盘固着于洞顶壁,而蛭体因重力指向地心的休息状态 [19] [20] 。

山蛭休息行为的基本表现方式是静卧休息 [21] ,而不会倒挂休息,并且长期处于饥饿状态的山蛭对于外力的拉扯没有表现出卷起来的行为动作,这可能是其体内能量不足以抵抗外力拉扯所致,而吸过血后的山蛭对于外力的拉扯更倾向于把自身卷成球状,我们认为这可能是其“吸饱血后不想动”所致。这些情况都可能导致实验数据出现异常。

洞蛭长期适应于洞顶壁“倒悬身体”式栖息和运动,其吸盘较为发达。洞蛭吸盘吸附力与自身重力的最大比值是日本医蛭(Hirudo nipponia) [25] 的6.7倍,是天目山蛭的1.4倍。然而,处于不同发育阶段的洞蛭和山蛭的R值也会发生变化,甚至有可能出现山蛭比洞蛭吸附力大的情况,而且吸附力的大小与吸盘面积有一定的相关性。在试验过程中我们还发现,有些洞蛭和山蛭虽达到了一定的重量但其吸盘还较小,而有些洞蛭和山蛭的重量虽较轻,但其吸盘已明显较大,这可能与其吸血和贮血的情况有关。洞蛭或山蛭吸血后会显著增加体重,但吸盘不会因吸血而马上显著增大。因此,不能根据洞蛭或山蛭的体重来判断其吸盘吸附力的大小,而应结合吸盘面积予以总体评判。

显然,影响蛭类吸盘吸附力的因素较多,除上述的体重以外,蛭体所处的生理状态(如饥饿或饱食、应激反应)、发育阶段、肌肉(环肌、纵肌、斜肌)分布模式以及测试条件等都会有不同程度的影响,这在今后的研究中应予以重视。

4.4. 武陵洞蛭对蝙蝠所发射的超声波信号的觅食行为反应

天目山蛭嗜吸野生哺乳动物、畜禽等家养动物及人体的血液 [13] [14] [21] ,但武陵洞蛭的食性已特化,专门吸食蝙蝠的血液,对人体及其他动物不感兴趣 [12] [19] [20] 。

洞蛭栖息在洞穴的顶壁,其唯一的暂寄生性宿主是栖挂在洞顶壁的蝙蝠。蝙蝠依靠超声波进行回声定位,即使在静息、日眠及冬眠状态下也向周围发射超声波,以探测周围环境的变化 [26] ,因此洞蛭终生生活在蝙蝠所发出的超声波的背景中,经过长期的适应性进化,洞蛭衍生出了感觉超声波信号的能力,可根据蝙蝠发出的超声波信号探测到蝙蝠的方位,找到蝙蝠。当然,洞蛭还可能通过气味或其他信号探测或寻觅蝙蝠,以吸食其血液。但据我们所知,依靠宿主或猎物发出的超声波信号寻觅宿主或猎物,这种觅食行为方式在环节动物门甚至在无脊椎动物中都是首次发现。当然,今后应对洞蛭的超声波觅食行为予以系统研究,以弄清其敏感波段、行为过程、行为机制及其影响因素。

4.5. 武陵洞蛭的“半冬眠”状态

天目山蛭的活动季节一般在每年4月下旬到9月中下旬 [14] 。由于天气变冷,一般自10月中下旬开始冬眠,至次年4月初出蛰。冬眠期间,山蛭通常钻入土壤深处,或隐藏于石缝间、枯枝落叶层下呈休眠状态,仅偶见其在青苔和草被下蛰伏。

所不同的是,洞穴深处受到洞外气候及天气变化的影响很小,温、湿度等生态因子相对稳定 [3] ,因此洞蛭微生境中的非生物因子常年都差异很小,洞蛭一年四季都可以活动,其繁殖不存在明显的季节性 [20] [27] 。

可是,由于栖息于洞穴中的蝙蝠大多具有迁移习性,每当秋末冬初蝙蝠种群迁离后,洞蛭的食物来源急剧减少,有的洞穴(或洞段)通常只有极少数甚至完全没有蝙蝠留下或迁来冬眠。在长达数月缺乏食源的情况下,以前吸过血的洞蛭主要以贴壁卧 [19] [20] 的方式吸附在洞顶壁呈“半冬眠”(semi-hibernation)状态。期间,它们对光照、异物触碰、人手接触等外界刺激很不敏感,明显慢于蝙蝠繁育期间(5~9月)的行为反应,有些个体甚至需要数分钟才会有所反应。显然,这是介于活动和冬眠之间的一种中间状态。但值得注意的是,洞蛭全年都可繁育,而刚孵出的幼体或尚未吸过血的幼体无论一年当中的任何时段都对外界刺激(包括超声波)比较敏感。

5. 结论

洞蛭与山蛭是两个截然不同的生态类群,两者所面临的选择压力和食物条件也存在很大的差异,洞蛭终生栖息在环境条件相对稳定的溶洞顶壁,面临着“倒悬身体”栖息和运动的选择压力,以及“随时可能掉落到地面而难以再爬上洞顶壁上去”的风险,并且食物条件单一,洞栖性蝙蝠是其唯一的食物来源,在长期的进化过程中,洞蛭衍生出了对洞顶壁吸蝠血行为的适应性特征,如身体的伸展性较弱,但吸盘发达,具有较强的吸附力;可通过蝙蝠发出的超声波信号探测蝙蝠的方位;冬季蝙蝠迁出或个体稀少时,呈现“半冬眠”状态。

6. 展望

食物,是动物的第一需要,食物关系是动物之间最重要的生态关系。在长期的进化过程中,动物在觅食行为方面产生了适应,如选择最有利的食物、选择最有利的微生境(或觅食生态小区),并衍生出了具有适应意义的形态结构与觅食行为模式,研究动物的觅食行为生态对于揭示动物行为的进化机制及保护生物多样性具有重要意义。基于本研究的发现,将来可望从形态结构、生理生化、遗传变异、基因组学、转录组学等方面对洞蛭的行为生态特征进行系统研究,以促进蛭类觅食行为生态学及进化生物学的新发展。

致谢

研究期间,得到本校黄兴龙、吴涛、全秀娥等老师和徐金屏、廖金屏、李金美、邓华娟、金银霜、熊艺蕊等同学,以及保护区康祖杰、黄太福、谷志容、汪承龙等领导、职工和周边群众的支持与帮助,谨此一并致谢。

项目基金

国家自然科学基金项目(32160241)、湖南省自然科学基金项目(2021JJ30554)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。