1. 引言

人固有一死。尽管极少有人能够准确地预见自己的死亡,但是几乎无需深思,每个人都能意识到自己终将走向湮灭。恐惧管理理论(Terror management theory, TMT)认为,人们在进化过程中形成了一套有效的防御系统,它在大部分时间内将死亡有关的想法阻挡在意识之外。然而当个体被提醒自己的死亡时,个体会通过更加主动激进的方式来缓解存在性焦虑,往往表现为行为和态度的变化,这就是死亡凸显效应(mortality salience effect, Rosenblatt et al., 1989)。已有研究发现死亡凸显常常导致个体对于内群体成员的态度和评价优于外群体成员,即群际态度的内群体偏好(Pyszczynski et al., 2015)。而死亡凸显对于群际信任的影响则尚未明确。

1.1. 死亡凸显效应

恐惧管理理论认为文化世界观(cultural worldview)和自尊对于应对死亡焦虑有着重要作用,个体通过拥护和践行文化世界观来相信自身可以超越死亡,而自尊则是个体对于自身行为与文化世界观相符程度的评价(Greenberg et al., 1990)。当个体意识到自身的死亡不可避免时,为了缓解随之产生的存在性焦虑,个体相信自身文化世界观具有正确性的动机增强,对于支持自身文化世界观的他人或事物的反应更加积极,对于威胁自身文化世界观的他人或事物的反应更加消极,这种现象被称为世界观防御(Arndt et al., 1997)。

在死亡凸显研究中,社会群体扮演着重要的作用。在社会环境中,个体和内群体成员持有相似的文化世界观,同时具有更近的人际关系,而外群体成员的文化世界观可能与之相悖,人际关系也更疏远;因此在死亡凸显作用下个体通过提升对内群体成员的评价来拥护自身的文化世界观,强化人际联结,出现群际态度的内群体偏好(ingroup bias)。例如有研究发现,在死亡凸显后,基督徒大学生对于基督徒(内群体成员)的评价显著高于犹太人(外群体成员),而且死亡凸显提高了对内群体的评价,同时降低了对外群体的评价。Harmon-Jones等(1996)用最简群体范式检验了死亡凸显对于群际态度的影响,发现即使群体成员之间没有共同的价值观和互动经历,在死亡凸显后仍然出现了内群体偏好。

1.2. 群际信任

信任是一种重要的社会资本,对于各种社会活动的稳定运行有着关键的作用。社会交往和信任不仅发生在人与人之间,也发生在群体与群体之间。当社会互动中的双方对于对方缺少了解时,对方的社会群体身份就成为了影响信任的主要因素。这种主要基于双方群体身份的信任就是群际信任(辛素飞等,2013)。目前学界对于群际信任并没有公认一致的定义,研究者往往根据自身的研究需要来进行概念界定,例如群际信任是加工某一外群体的不完善信息时的积极偏向(Yamagishi & Yamagishi, 1994),或者对于外群体行为确信的积极预期(Lewicki et al., 1998),或者一个群体对另一群体努力坚持承诺、诚实而且不会利用自身弱点获利的信念(Ferrin et al., 2007)。以上各种对群际信任的表述都包含的要素有两点:个体将自身和对方视为某一个社会群体的成员而非单独个体进行互动、做出评价,以及对外群体成员的意图和行为持有积极的预期。

1.3. 死亡凸显效应对群际信任的影响

已有关于死亡凸显与群际关系的研究,大多探究死亡凸显对于社会态度的影响,例如对于内群体成员和外群体成员的道德、能力等方面的评价(Harmon-Jones et al., 1996; Nelson et al., 1997; Fritsche et al., 2008),或是以资源分配任务来考察对内外群体的态度差异(Tam et al., 2007)。有学者认为信任与行为的关系更为密切,并不能等同于积极的态度和评价(Tam et al., 2009),然而死亡凸显对于群际信任的影响尚未得到探究。

以往研究结果发现,死亡凸显常常造成群际态度的内群体偏好(ingroup bias),即对内群体成员的评价显著优于外群体成员,那么推断可能在群际信任中也存在着类似的结果,即死亡凸显导致个体对内群体成员的信任高于外群体成员。因此提出本研究的假设1:死亡凸显与对方群体身份存在交互作用——在死亡凸显条件下,个体对内群体成员的信任和对外群体成员信任的差异(内群体偏好)将高于控制条件。而Yamagishi等(2015)提出信任不仅是个体对于其他人的可信度的认识,即信任信念(trust belief),也包含个体做出信任行为的倾向的高低,即信任偏好(trust preference)。个体的一般信任倾向差异可能会调节死亡凸显对于群际信任的效应,因此提出假设2:死亡凸显对于信任内群体偏好的影响受到个体一般信任的调节。已有研究发现死亡凸显加强社会投射,即死亡凸显条件下个体认为内群体成员一致的程度更高(Simon et al., 1997),而一般信任倾向被认为是一种亲社会特质,愿意相信他人的人也容易得到他人的信任。所以推断在死亡凸显后,相比于一般信任较低的个体,一般信任较高的个体更加认为内群体成员值得信赖,所以推断一般信任较高者的内群体偏好将高于一般信任较低者。

2. 方法

2.1. 被试

通过网络招募天津师范大学学生95人,平均年龄20.11岁,标准差1.59。最大年龄28岁,最小年龄18岁。其中男性20人,女性75人。被试均不是心理学专业学生。

2.2. 工具

2.2.1. 死亡凸显与控制条件启动材料

参照柳武妹等(2014),使用两个开放式问题作为死亡凸显和对照组的启动材料。死亡凸显条件下被试要回答两个与自身死亡有关的问题:1) 请想象你被确诊了一种无法治愈的致命疾病,你的生命只剩下一个月的时间。当你想到你的生命即将结束,你此刻产生了哪些情绪感受?2) 你认为,在你死去时和死亡之后身体会发生哪些变化?而控制条件下的被试需要回答两个与牙痛有关的问题:1) 请想象你因为牙痛就医,诊断后需要进行一次牙科手术。当你想到你即将要进行一次牙科手术,你此刻产生了怎样哪些情绪感受?2) 你认为,在你做牙科手术时和手术完成后身体会发生哪些变化?

2.2.2. 最简群体范式

通过虚假反馈测验的“数字评估风格测试”(温芳芳,佐斌,2018)将被试划分到不同群体之中,测验任务是估计黑色背景图片中白色圆点的数量。图片由电脑程序生成,其中有位置随机分布的白色圆点,数量从45到60不等。被试完成估计任务后程序将呈现随机选取的测验结果,测试完成之后程序将随机选取一种测试结果,将被试分为“高估者”和“低估者”两类群体。被试被告知“高估者”和“低估者”在人格、智力和道德等方面没有显著差异。

2.2.3. 变量测量

积极和消极情绪。参照以往的研究,在死亡凸显之后施测积极与消极情感量表(Positive And Negative Affection Scale, PANAS)作为分心任务(filler task)。采用邱林等修订的中文版积极情感消极情感量表(2008)。量表共18个项目,其中测量积极情感的项目和测量消极情感的项目各有9个,采用从1 (非常轻微或没有)到5 (非常强烈)的五点计分,本研究中积极情绪分量表Cronbach’s α = 0.89,消极情绪分量表Cronbach’s α = 0.86。

一般信任。使用Yamagishi等(2015)编制的一般信任量表(Inclusive General Trust Scale, IGTS)。量表共9个项目,其中1到5项构成信任信念分量表,测量个体认知中他人的可信度的高低;6到9项构成信任偏好分量表,测量个体在社会互动中选择信任他人的倾向。所有项目均采用从1 (非常不赞同)到7 (非常赞同)的七点评分。此次实验中量表Cronbach’s α = 0.80。

群际信任。参考王益文等(2015)的做法,采用改编的重复信任博弈范式。被试被告知要作为“投资者”完成若干次“投资游戏”,游戏中将由其他被试(实际并不存在)作为“接受者”,每一次的“接受者”都不同。每次游戏开始时双方都获得10元资金,“投资者”需要决定是否将10元投资给“接受者”,如果选择投资,则接受者可以选择“回报”——则“投资者”将得到20元,或者不回报——“投资者”将不得到收益。游戏总共进行10次,其中内群体成员和外群体成员作为“接受者”各有5次。将被试选择投资给内群体成员和外群体成员的次数作为内群体信任和外群体信任的指标。

2.3. 实验流程

被试首先签署心理学实验知情同意书。然后在电脑上通过问卷星来完成一般信任量表的施测。随后在纸质问卷上进行死亡凸显或控制刺激的启动,完成后在电脑上通过问卷星施测积极消极情感量表。之后使用python库PsychoPy3 (Peirce et al., 2019)编制的程序进行最简群体的划分和信任博弈任务。全部完成之后,主试向被试解释本次实验的目的和每一部分的作用,并回答被试的其他问题。

2.4. 数据分析方法

统计分析在R4.1.2 (R Core Team, 2021)和RStudio (RStudio Team, 2020)中完成。使用R的扩展包lme4 (Bates et al., 2015)进行广义线性混合模型(generalized linear mixed-effects model, GLMM)检验,interactions (Long, 2019)进行简单斜率检验,ggplot2 (Wickham, 2016)制作统计图。

3. 结果

3.1. 死亡凸显对群际信任的影响

不同条件下被试在信任博弈中选择投资的次数均值和标准差见表1。

Table 1. Investment in trust game under different conditions

表1. 不同条件下被试在信任博弈中选择投资的次数

进行2 (死亡凸显:死亡凸显vs控制组) × 2 (对方群体身份:内群体vs外群体)混合方差分析,实验条件为被试间因素,对方群体身份为被试内因素,结果见表2。死亡凸显的主效应不显著,F(1, 93) = 0.02,p = 0.903;对方群体身份的主效应边缘显著,F(1, 93) = 3.07,p = 0.083;交互作用不显著,F(1, 93) = 0.97,p = 0.326。这一结果不支持假设1。

Table 2. ANOVA of investment in trust game

表2. 信任博弈中投资金额的方差分析表

3.2. 一般信任的调节效应

参照已有研究的做法(Robinson, 2020),将被试投资给内群体的次数减去被试投资给外群体的次数,用差值来表示被试内群体偏好的大小。以内群体偏好为响应变量,以一般信任(标准化的IGTS分数)、死亡凸显(0:对照组;1:死亡凸显)及其交互作用作为预测变量进行线性回归分析。回归系数以及显著性见表3。

Table 3. Linear regression of ingroup bias

表3. 内群体偏好的回归分析结果

*: p < 0.05, **: p < 0.01, ***: p < 0.001.

死亡凸显与一般信任存在显著的交互作用,p = 0.001。模型F(3, 91) = 4.64,p = 0.005,R2 = 0.132,修正后R2 = 0.104。为了解死亡凸显与一般信任的交互作用模式,需进行简单斜率检验。

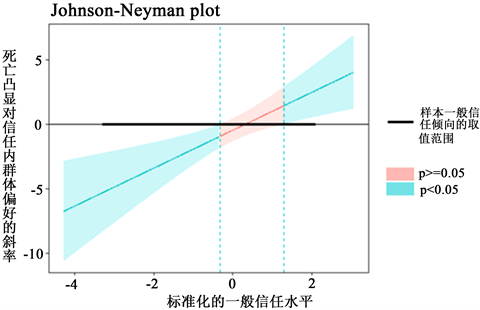

简单斜率检验的方法主要有选点法和Johnson-Neyman法(方杰等,2015)。选点法通常选取调节变量的均值和均值上下各一个标准差,验证调节变量的这些值上自变量与因变量的关系显著性。但是选点法具有以下不足:1) 如果调节变量是偏态分布,那么选取的点(如均值,和均值±标准差)可能不在调节变量的实际取值区间内,那么得到的简单斜率分析结果没有意义;2) 选点法得到的结论具有样本特异性(sample specific),不同样本选取的样本的均值和标准差可能存在较大差异,致使简单斜率检验的结果不一致;3) 选点法只能选取有限的点(通常2~3个),从数据中得到的信息较少。而Johnson-Neyman法可以得出自变量与因变量关系达到统计显著水平的调节变量临界值,以及自变量与因变量关系显著的调节变量取值区间,更适合调节变量是连续变量时的情况。因此根据方杰等(2015)的建议,使用Johnson-Neyman法进行简单斜率检验,将标准化的一般信任作为调节变量来探究死亡凸显效应在一般信任不同平上的显著性,结果见图1。

Figure 1. Slope of MS on trust ingroup bias by IGTS

图1. 不同一般信任水平上死亡凸显对信任内群体偏好的斜率

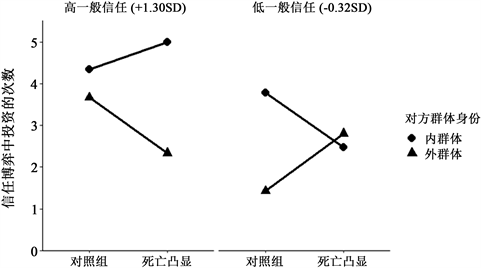

Johnson-Neyman分析结果显示,当标准化的一般信任低于−0.26或高于1.32时,死亡凸显与内群体偏好的关系显著,p < 0.05,而当标准化的一般信任在[−0.26, 1.32]区间内时,死亡凸显与内群体偏好的关系未达到统计显著水平。因此将−0.26和1.32作为区分低一般信任和高一般信任个体的上下界,标准化的一般信任低于−0.26的被试作为“低一般信任组”,高于1.32的被试作为“高一般信任组”。下图2为两组在死亡凸显和控制条件下对内群体和外群体成员的信任。

Figure 2. Intergroup trust of high and low general trust individuals

图2. 高低一般信任被试的群际信任

4. 讨论

本研究通过最简群体范式和信任博弈范式来探究死亡凸显对于群际信任的影响。结果显示在死亡凸显条件下被试对内群体成员和外群体的成员不存在显著差异,即死亡凸显没有造成信任的内群体偏好。这一结果是因为一般信任对死亡凸显存在调节效应,一般信任较高的个体在死亡凸显下的内群体偏好高于控制调节,一般信任较低的个体在死亡凸显下的内群体偏好低于控制条件。

本研究首次关注了死亡凸显对于群际信任的影响,丰富了恐惧管理理论和群际关系的研究内容。一般信任对于死亡凸显的调节效应更加细化了死亡凸显效应的个体差异,解释了死亡凸显对群际信任的总效应不显著的原因。一般信任倾向被认为是一种亲社会的心理特质,一般倾向较高的个体认为其他人值得信赖,也更加愿意做出信任的行为。因此提高普遍的一般信任有利于促进社会合作,减少人际冲突。然而本研究发现,在死亡凸显后,一般信任较高的个体更易出现内群体偏好,对外群体的信任更低。在现代社会中,丰富的社会生活也加剧了人群的分化,不仅限于性别、族群、职业等传统的社会分类,娱乐爱好乃至消费习惯都成为了人们区分“同类”和“外人”的依据,因此在倡导人际互信的同时,应注意到社会群体认同的影响,预防可能出现的社会群体对立和割裂。

此次研究的参与者以大学生为主,然而大学生群体的社会经验较少,而且年龄分布比较集中,考虑到年龄对于亲社会行为和人际信任存在影响,大学生样本对于成年人这一总体的代表性可能比较局限。而且信任博弈作为一种实验任务与真实的社会生活之间差距较大,探索开发出更加具有生态效度的信任测量方法是非常有价值的未来研究方向。

5. 结论

死亡凸显对群际信任的影响受到个体一般信任的调节,一般信任较高的个体在死亡凸显后内群体偏好提高,而一般信任较低的个体在死亡凸显后内群体偏好降低。

致谢

感谢国家社会科学基金和天津师范大学心理学部对本研究提供的支持。

基金项目

国家社会科学基金重大项目(编号:52WB1972)。

参考文献