1. 引言

混凝土具有良好的和易性、力学性能和经济效益,被广泛应用于基础建设中。然而在现实生活中,混凝土的耐久性会受到氯离子腐蚀的影响,氯离子的侵入加快了混凝土的腐蚀,造成了钢筋表面的钝化膜破坏,尤其是对位于沿海、海洋和近海地区的钢筋混凝土结构,锈蚀破坏现象加剧引起了国内外专家的注意 [1] [2] [3] 。现行的针对混凝土抵抗氯离子的方法主要是从混凝土的材料入手,采用颗粒粒径更小的材料可以降低混凝土的孔隙率,从而降低氯离子的渗透性,如周岳,周健 [4] 等研究发现在混凝土搅拌中掺入粉煤灰与硅灰可以改善混凝土抗氯离子性能,并且随着掺量的增加,抗渗性能改善明显。孙伟 [5] 等人研究发现在混凝土中通过添加不同类型不同尺寸的纤维,可以减小混凝土在硬化收缩过程中的裂缝,有效地提高混凝土的抗渗性能。除了从原材料的角度,对搅拌工艺进行改进,同样也能提高氯离子的抗渗透性。近年来,振动搅拌技术得到了广泛的关注,其技术是在普通搅拌的基础上,添加振动激励,从而对物料搅拌效果的均匀性和强度带来一定程度的改善。付昌会和冯忠绪 [6] 等人研究了振动搅拌对混凝土含气量及孔结构的影响,认为在参数匹配的情况下,采用合理的振动搅拌方式,可以提高混凝土中的含气量,同时可以改善混凝土中的孔隙结构,增强混凝土的耐久性,最终提高混凝土的强度。因此采用振动搅拌是有效提高混凝土耐久性的一种方式。

20世纪末以来,基于BP神经网络预测模型对混凝土的各项性能进行预测的手段被广泛采用,可以对混凝土行业的生产起到一定程度的辅助作用。万崔星,孙敏 [7] ,陈守开 [8] 等人采用此方法建立了纤维混凝土的力学性能预测模型以及再生骨料透水混凝土(RAPC)亚高温–冷却性能的模型,通过将预测数据和实际数据进行对比,对模型的准确性进行了验证,提高了特种混凝土的生产效率。

因此本文通过采用正交试验研究了振动搅拌工作参数对混凝土抗氯离子渗透能力的影响,并利用BP神经网络,建立了预测模型,进一步提高生产效率;根据试验结果,确定了最优的工作参数,为后续的振动搅拌工作参数的合理匹配与优化提供一定的参考价值。

2. 原理

2.1. 振动搅拌机理

混凝土的氯离子渗透系数反映的是混凝土抗渗透力,也就是密实性 [9] 。传统的强制式搅拌机搅拌出的混凝土在微观状态下存在着水泥团聚的现象,呈现出较差的和易性。振动搅拌是在普通强制搅拌基础上发展起来的一种新的搅拌方法,旨在提高振动效果,防止水泥团出现胶凝凝结现象,使搅拌机内的物料加速水化反应,将振动能量传递给物料,物料在振动作用下无论是宏观均匀性还是微观均匀性都得到了极大的改善,大大提高混凝土的整体性能。

对其改善原因进一步分析可得,振动搅拌可以显著增加混凝土的容重和硬化混凝土试块的密度。在新拌混凝土配制过程中,采用振动搅拌,改变了混合料的初始状态,破坏掉黏聚在一起的水泥团,更适宜水化反应,水化反应产生的C-S-H凝胶黏结在较大孔隙中,减小孔径,增加了封闭小孔隙的数量并均匀分布,混凝土内部浆体强度增加,形成了更加致密的混凝土结构;此外,激振器的振动作用降低了混合料的塑性粘度,各组分之间阻力减小,使混合物有更好的流动性,在物料的宏观性能上,物料分布更均匀,试块更加密实,工作性能提高。在振动作用下,振动能量使黏聚的水泥团颤振破裂,从而破坏了最初聚集在一起的胶凝结构,水泥颗粒包裹在骨料表面,混合料水化反应进一步得到改善。水化反应产物水合硅酸钙C-S-H增多,填补了混凝土内部结构,降低了内摩擦阻力,从而实现混凝土强度的提升 [10] 。

2.2. 振动能量在混凝土中的传播

振动搅拌过程中,混凝土的流变特性与振动波在混凝土中的传播密不可分,振动搅拌所产生的振动,本质上是以波的形式向外传播,其传播的特点是从震源处向四周扩散,因此它与地震波的传播形式相同。地震波需要通过介质才能向外传播,而介质通常分为固态、液态、气态三种类型,波在这三种介质中的传播速度大不相同,这主要与介质的密度有关。在振动搅拌机中,振动波以激振器的位置为波源处,在整个搅拌机中激振器产生的振动波动以弹性波的形式向壳体四周传播。在开始阶段,由于物料刚开始拌合,均匀性较差,因此振动波向各方向的传播速度和范围有较大的差距。随着物料均匀性的增加,振动波在各个方向上的传播特性逐渐相同。振动搅拌机中的振动能量以波的形式向周围物料传递,使搅拌缸中的物料同时产生振动。在这个过程中,会形成连续的波阵面,这时从波源理论上认为是无限的。但实际上,振动波在传播过程中必然受到混凝土混合料的阻尼作用产生能量损耗,由于混凝土混合料中各组份颗粒大小相差较大,而且物料颗粒间隙中存在空气,故振动波在混凝土介质中传播衰减较快,靠近振动源附近的振动波最强(振幅、加速度最大),并随距离增大而逐渐减弱,最后消失。

3. 试验

3.1. 试验准备

根据实际试验条件以及混凝土的物理力学特性,试验样机采用DT60ZBW型试验用双卧轴振动搅拌机。样机主要由机架、搅拌驱动与传动装置、振动n驱动与传动装置、振动搅拌装置及双圆筒并联的搅拌仓组成,可以同时使用搅拌和振动功能,即振动搅拌模式工作;也可只启动搅拌电机进行普通强制搅拌。搅拌总时间按照课题组以往试验选用90 s;投料顺序为砂、石子、水泥、粉煤灰、水、减水剂,本次试验的原材料如下。

水泥:P∙O 42.5 R水泥,唐山冀东牌普通硅酸盐水泥。

粉煤灰:II级,陕西正源股份有限公司产,密度2.23 g/cm3,细度8.7 μm。

粗骨料:陕西泾阳县石灰岩碎石,规格为5~10 mm和10~20 mm两档,压碎指标8.74%,吸水率0.62%。

细骨料:由机制砂按照一定比例掺入天然砂而成的混合砂。

外加减水剂:BTC-106型聚羧酸,含固率15%,减水率35%。

水:西安市生活饮用自来水。

根据JGJ 55-2011《普通水泥混凝土配合比设计规程》,再结合课题组以往的经验,最终设计的C40混凝土配合比如表1所示。

3.3. 试验方案

试验结果的影响因素是多方面的,为了研究振动搅拌工作参数对混凝土抗渗性的影响,确立以正交试验设计思路。对试验的可行性、经济性等综合考虑分析,选定正交试验的因素为:振幅、振动频率,搅拌叶片线速度;本试验选用3因素5水平的正交试验,试验因素水平见表2。

本文主要讨论了振动搅拌参数对混凝土抗氯离子性能的影响,但混凝土的抗压强度和含气量应同时达标。因此,本试验还测定了混凝土的28 d抗压强度和新拌混凝土的含气量。

目前,混凝土的抗氯离子渗透性测定方法按试验时间长短可以分为慢速测试法和快速测试法,但慢速测试法测试时间长、实用性差,因此实验室和现场较少采用这些慢速测试方法。快速测试方法较多,本试验中所搅拌混凝土为C40标号不适用氯离子迁移系数法(RCM)法;因此,本次试验采用电通量法进行混凝土抗氯离子渗透的耐久性检测。

本次电通量根据国家试验标准如表3所示,来对各系列清水混凝土抗氯离子侵蚀性能进行评价分析。试验方法按照标准进行,试验仪器和过程如图1所示。

Table 2. Level table of vibration stirring factors

表2. 振动搅拌因素水平表

Table 3. Classification of chloride ion permeability resistance of concrete

表3. 混凝土抗氯离子渗透性的等级划分

4. 试验结果与分析

4.1. 混凝土抗压强度和含气量分析

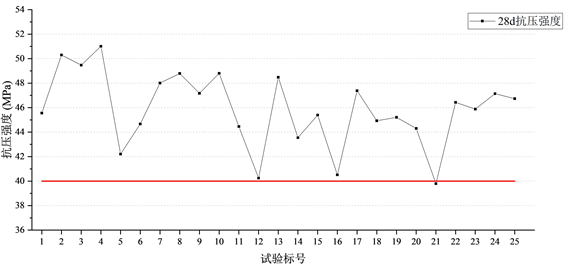

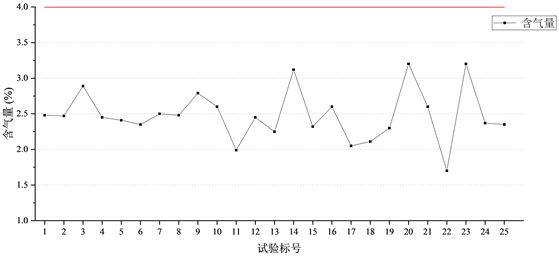

混凝土28 d的抗压强度和含气量测试结果如图2和图3所示,从试验结果可以看出,含气量大多在2%~3%之间,试验结果较好,28 d抗压强度值大部分在标准强度线以上,只有少部分不满足要求。

Figure 2. 28 d compressive strength test results

图2. 28 d抗压强度测试结果

Figure 3. Intuitive diagram of gas content test results

图3. 含气量测试结果直观图

4.2. 混凝土电通量实验结果分析

本次电通量测试根据国家试验标准(《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082),按照评价标准表3,从试验结果可以看出,见图4所有试验组测试值均在2000 C以下,还有部分到达了1000 C以下。值越小表明抗氯离子渗透性能越好,因此,评价电通量时,电通量值越小越好,而试验结果均在要求范围内,这说明,振动搅拌能改善搅拌质量,大幅度提高混凝土抗氯离子渗透性能。

4.3. 混凝土电通量极差分析

Table 4. Electroflux range analysis table of machined sand concrete

表4. 机制砂混凝土电通量极差分析表

机制砂混凝土电通量极差分析如表4所示,经过直观分析影响混凝土电通量的因素主次顺序为振幅、振动频率、搅拌线速度。对于混凝土的电通量来说在规范范围内电通量越小越好,因此选择每个因素下对应的使k值最小的水平为较优水平,即得到较低电通量的因素水平组合目标:振幅取1.93 mm,振动频率取35 Hz,搅拌线速度取1.4 m/s。

5. BP神经网络模型仿真计算结果与试验值的分析

5.1. BP神经网络模型建立

为了比较准确地预测混凝土耐久性能,为工程设计提供参考,可以利用BP神经网络建立预测混凝土耐久性能的数学模型。20世纪末以来,BP神经网络被广泛应于实际工程,进行成本的预测以及材料的各项性能预测 [10] [11] [12] 。采用传统的数学建模方式难以对振动搅拌工作参数对混凝土抗氯离子性能建立数学模型,BP神经网络采用隐式模拟方法,无需建立精确的数学模型以试验数据为基础和其自有的学习特性来完成建模 [13] 。采用BP神经网络的方法,在振动搅拌工作参数对氯离子电通量影响的试验的基础上建立预测模型。

将振动搅拌的三个工作参数振幅、振动频率、搅拌线速度设置为输入层,氯离子的电通量设置为输出层,隐藏层节点数n取10,采用Trainlm函数,Levenberg-Marquardt算法训练神经网络,采用该方法,训练速度快且训练精度较高。

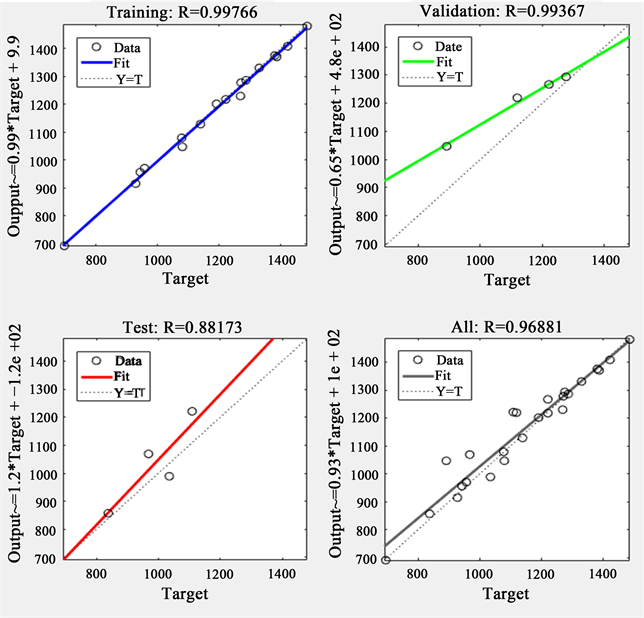

训练样本、验证样本、测试样本经网络训练后的预测值和试验值的分布和相关关系如图5所示,可以看出相关线性系数基本都接近于1,具有较好的预测效果。

Figure 5. Correlation linear coefficient plot

图5. 相关线性系数图

5.2. BP神经网络模型训练结果分析

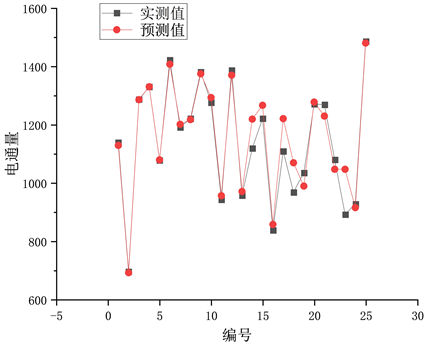

由混凝土电通量试验数据,确定输入层神经元数为3,分别为振幅、振动频率、搅拌线速度,设置输出层为混凝土的电通量。对模型样本进行训练,训练完的数据代入到BP神经网络结构中进行预测,并把预测的数据与试验所得的数据进行比较,图6为不同试验条件下BP神经网络预测模型的电通量实验结果的对比,从图中可以看出BP神经网络预测结果与试验结果吻合较好。采用本文训练过的网络模型,可以较准确地预测不同振动搅拌工作参数下的混凝土的电通量,对于采用振动搅拌工艺生产混凝土的耐久性预测具有一定的参考意义。

Figure 6. Comparison of experimental values with electrical flux predicted by BP neural network

图6. 试验值与BP神经网络预测的电通量的结果对比

6. 结论

本文通过正交试验研究了振幅、振动频率以及搅拌线速度对混凝土抗氯离子侵蚀性能的影响,并建立了BP神经网络模型对其进行预测,初步结论如下:

(1) 振动搅拌相对于普通搅拌,所制得的混凝土更加均匀致密,孔隙裂纹缺陷明显减少,气相微结构得到改善,有效提高了混凝土的抗氯离子渗透性能,这是提高混凝土耐久性的一种新途径。

(2) 通过正交优化设计试验得出三个因数对混凝土抗氯离子渗透性的影响程度为:振幅 > 振动频率 > 搅拌线速度,较理想的搅拌工作参数为振幅取1.93 mm,振动频率取35 Hz,搅拌线速度取1.4 m/s,在此工作参数下混凝土具有较强的抗氯离子渗透性能。

(3) 建立了预测混凝土抗氯离子渗透性能的BP神经网络模型,为振动搅拌技术改善混凝土耐久性提供了参考。

基金项目

陕西省交通运输厅科技项目:水泥混凝土振动搅拌技术在铁路工程中的应用(编号:17-28K/211825180109)。