1. 引言

最近几年,我国的国内生产总值排名一直位于全球第二位,我国的经济一直维持着中高速的增长,与此同时,我国产业结构也在持续地进行着优化和升级,高科技行业得到了飞快的发展。但相对的,较快的发展也带来了较为严重的环境污染。根据数据显示,2016~2019年度,我国337个地级及以上城市中,分别有75.1%、70.7%、62.4%、53.4%比例的城市出现了空气污染问题。尽管大气污染超过标准的城市数量快速减少,但仍有过半城市的空气污染程度高于标准值。十九大报告提到要将推动绿色发展视为首要任务。在中国共产党的十九届五中全会中指出,我们要坚定不移走绿色发展之路,进一步加强生态文明建设。可见,绿色发展已经成为了当前时代的主题,也是国家今后经济和社会发展的战略选择。在新的发展时期,我们需要重构新的经济增长效率指数,这对推动经济发展方式转变和“美丽中国”的实现有着重大的理论意义与实践价值。对我国的绿色全要素生产率进行测度和评价,能够使我们更加直接地了解经济发展所带来的环境成本。

所以,通过对国家主要城市的绿色全要素生产率的测量,既可以准确掌握区域的经济与生态平衡趋势,也可以在其向高质量发展的进程中,对其所取得的成果进行总结,从而为建设更多高质量发展的经济增长极,提供一定的经验参考。基于此,本项目拟基于SBM-GML模型,对中国284个地级及以上城市的绿色全要素生产率进行测度和比较分析。

2. 国内外文献综述

(一) 绿色全要素生产率概念界定

全要素生产率(Total Factor Productivity, TFP)是可以分析经济增长原因的一项重要工具,主要指出产出的增长率超过生产要素投入增长率的部分。21世纪以来,宏观经济学得到了飞速发展,经济增长原理探索的进步,对资源与环境因素在经济增长过程中重要作用的深入认识,环境指标观测技术的进步,TFP计量模型的逐渐丰富以及相关资源与环境指标处理体系的科学化,日益精进的GTFP计算方法也呈现在世人面前。从研究对象的视角来看,目前的研究基本是包含测度国家、省际及市县的地区层面和包含三大产业及其细分行业的行业层面的GTFP。

在我国由高速度向高质量发展过渡的背景下,一度被认为能反应我国真正经济增长水平的传统意义上的全要素生产率,现在已不能很好地反应我们的实际经济发展水平。其主要原因在于,传统的全要素生产率只考虑了要素(如资金、劳动力)的经济效益,没有将环境、能源等因素引入到全要素生产率的研究中,从而导致其计算结果容易被高估(陈超凡,2016) [1] 。此外,传统的全要素生产率只关注“期望”的产量,而忽略了“非期望”的产量,从而造成其计算结果与实际情况不符。为解决以上问题,绿色全要素生产率(GTFP)在我国的应用日益受到重视。国内外学者常用绿色全要素生产率来表述绿色经济的发展效率,近年来越来越多的学者逐渐开始对绿色全要素生产率进行测度,并分析评价不同的经济政策或经济变量对绿色全要素生产率的影响。

(二) 绿色全要素生产率测度

绿色全要素生产率的测度是国外首先提出的。Pittman (1983) [2] 首先对美国威斯康星州一家造纸企业的生产率进行了测量,并将处理污染的费用作为“坏”产量的价格指数。Chung (1997) [3] 将环境污染看作是一种“非预期”的产出,首创地利用方向性距离函数和Malmquist-Luenberger指标相结合的方式,对瑞典造纸企业的全要素生产率进行了测量,首次真正测度了实际意义上的“绿色全要素生产率(GTFP)”。此后,越来越多的学者开始将消极的环境因子引入到经济效率与全要素生产率的测算框架中,由此掀起了绿色经济发展效率的研究热潮。随着绿色发展理念日渐深入人心,逐渐形成了一个将环境因素纳入其中的绿色全要素生产率指标,这个指标按照评估尺度和评估目标的差异,有着各自的测量方法。接下来本文主要将中外经济学家对非期望指标的选择及处理和GTFP的计算方法选择进行介绍。

1) 绿色全要素生产率非期望指标选择及处理

通过学习现有研究文献可以发现,计算GTFP在考虑资源与环境因素时通常把能源消耗,如煤炭、天然气消耗量等,视为是环境污染物产生的最大原因,将中间变量定义为生产过程中的能源投入。而对于纳入GTFP测算模型的污染指标处理方式大体可以分为以下四种:第一种:与其他投入指标相对笼统地放在一起作为投入要素,如陈诗一(2009) [4] 等。第二种:将其视为“坏”产出,有只选择一种污染物指标作为“坏产出”的,如傅京燕等(2020) [5] 采用二氧化硫排放量。第三种:通过各自模型计算出环境综合指数,包括但不限于工业三废等污染物作为测算指标,通过计算得到环境污染的综合指数来代表非期望产出,如朱金鹤等(2019) [6] 采用五种污染物合成的综合指标。第四种:综合以上三种方法,既使用具体污染指标又包含关联指标构建环境综合指数。如杜书栋等(2021) [7] 将采用单因子评价法以及运用熵值法算出的综合指数一起作为其测算GTFP的非期望产出。

2) 绿色全要素生产率测算方法

绿色全要素生产率的测量方法主要分为参数估计和非参数估计。第一种方法中,主要是索罗余值法(Soro Ratio)及随机前沿分析法(SFA),第二种方法中主要是数据包络分析法(DEA)。

孙琳琳及任若恩等(2005) [8] 通过索洛余值方法对中国1981~2002年度的全要素上产率进行了测算。谌莹等(2016) [9] 采用随机前沿法对我国的绿色全要素生产率进行了实证研究。索罗余值方法和随机边界方法都需要对特定的函数进行研究,而不需要对其进行研究,因此得到了国内外学者的普遍重视。DEA方法是当前常用的一种方法,该方法以经济为输入,以环境为输出,运用数学线性规划模型来度量研究样本的效率值。在此基础上,对DEA进行了改进。杨书等(2022) [10] 采用SBM模型对2001~2019年度中国省际间的绿色全要素生产率进行了全面的分析,结果表明,省际间的绿色全要素生产率增速显著,技术进步成为其主要驱动因素,但其总体上地区间差异却在不断减小。何凌云和祁晓凤(2022) [11] 在对工业污染源进行重点调研的基础上,运用Super-SBM模型,对我国企业的绿色全要素生产率进行了全面的分析,结果表明,整体上环境管制对我国企业的绿色全要素生产率的表现为“倒U”形。刘祎和杨旭等(2020) [12] 利用EBM-GML模型,对中国各省的绿色全要素生产率进行了实证研究,并对其进行了实证检验,研究经济发展质量的优化路径。李平(2022) [13] 利用Malmquist-Luenberger指数,测算了长三角、粤港澳两大都市圈36个城市的绿色全要素生产率,结果表明,长三角与粤港澳大湾区相比,具有显著优势,且长三角各城市之间的变化趋势比较显著。

3. 研究设计

(一) SBM-GML模型理论介绍

数据包络分析(DEA)方法是一种可以有效的用多项投入产出数据来测度分析决策单元效率的办法。但是有些一般的DEA模型,比如BBC模型等却很少能够考虑到投入或产出松弛的问题,即径向模型会假设所有投入和产出以相同的比例发生改变,因此此类模型很难解释过度投入和产出不足的情况。因此,在本文中将基于Slacks-BasedMeasure (SBM)中非径向以及非角度的Global-Malmquist-Luenberger (GML)指数测算得到绿色全要素生产率。

数据包络分析(DEA)方法是一种可以有效的用多项投入产出数据来测度分析决策单元效率的办法。但是有些一般的DEA模型,比如BBC模型等却很少能够考虑到投入或产出松弛的问题,即径向模型会假设所有投入和产出以相同的比例发生改变,因此此类模型很难解释过度投入和产出不足的情况。因此,本文基于非径向、非角度的Global-Malmquist-Luenberger (GML)指数计算得到绿色全要素生产率。

该测算方法假设在一个经济系统中存在n个决策单元,每个决策单元中存在三类不同的投入产出指标,其中包括m类投入,c1类期望产出和c2类非期望产

出,定义矩阵X、Yn、Yu如下:如下:

(1)

Chung等(1997)在该系统中引入方向性距离函数,目的是尽量减少非期望产出的同时增加期望产出,该函数定义为:

(2)

本文中,β是距离函数值,g是方向向量,

。可以通过下文线性规划来求解某一个决策单元k的方向性距离函数:

(3)

(4)

其中,

为权重。

为了更好使模型更合理及获得更高的精准度,本文借鉴DonghyunOh的方法构建GML指数,并通过GML指数来衡量城市绿色全要素生产率。这种方法除了可以测出某一决策单元期望产出与效率最大化前沿的距离,还改善了传统的ML指数无法避免的线性规划无解和非传递性问题。定义t到t + 1期的GML指数:

(5)

式中:

表示符合全局生产可能性集合条件下的所有方向性距离函数;

表示期内样本期内相邻时间内绿色全要素生产率的变化。

GML指数通过一定的变形可分成技术进步(TC)和技术效率(EC)两部分。

(6)

取值一般在1附近,取值小于1则表明从t年到t + 1年的技术发展退步了,同时阻碍了绿色全要素生产率的增长;反之则技术进步,促进绿色全要素生产率的增长。同理,

取值也在1附近,取值小于1则表明从t年到t + 1年的技术效率降低了,同时阻碍了绿色全要素生产率的增长,反之则技术效率提高,促进绿色全要素生产率的增长。

(二) 指标选取及数据来源

基于绿色发展、模型数据以及相关文献,本文建立了对绿色全要素生产率的投入与产出进行测算的指标体系,计算绿色全要素具体指标选取如下表1所示:

Table 1. Green total factor productivity measurement index system

表1. 绿色全要素生产率测算指标体系

1) 资本投入

选取全国2006~2020年284个城市地级及以上城市的年末资本存量作为其资本投入。本文根据张军等(2004) [14] 的研究成果,使用永续盘存法计算固定资本存量,将固定资产折旧率设置为9.6%,以2006年作为基期进行折算。

2) 劳动投入

选择2006~2020年全国284个地级及以上城市市辖区内的就业人数,作为它的替代指标,数据选取于中国统计年鉴。

3) 能源投入

由于地级市能源消耗数据难以获得,同时已有的研究表明夜间灯光数据与城市能源消耗之间存在着显著线性相关性(吴健生等,2014) [15] 。本项目以华东师范大学课题组测量的全球稳定夜间灯光值拟合为研究方法,以该模型为基础,对夜间灯光数据进行拟合校正,利用夜间灯光数据反推出的能源消耗量作为能源投入。

4) 土地投入

因为市辖区是一座城市的支柱,而且有些地级市下辖的县城很多,很难在整个城市中进行比较,故本文将研究范围定在市辖区。

5) 期望产出

选取全国2006~2020年284个城市地级及以上城市的实际GDP来表示,因为每年的GDP都会伴随着通货膨胀等因素而产生虚增或虚高,所以在现有研究中一般对GDP进行平减。在此,本文通过对GDP指数平减,测算出以2006年为基期的实际GDP。

6) 非期望产出

由于烟粉尘、废气、废水只能搜集到市级范围的数据,所以本文的烟粉尘、废气、废水数据是采用的全市范围的(表2),由于统计年鉴上部分数据缺失,所以本文通过几何增长率进行插值补齐的方法,将数据进行完善。

Table 2. Variable descriptive statistics

表2. 变量描述性统计

4. 数据处理及评价分析

(一) 数据处理及分析

根据收集整理的投入、产出数据,借助matlab软件计算出2006~2020年这14年间全国284个城市的GML指数,全国年均绿色全要素生产率GML指数及其分解项详情见表3。

Table 3. National annual average green total factor productivity GML index and decomposition items

表3. 全国年均绿色全要素生产率GML指数及分解项

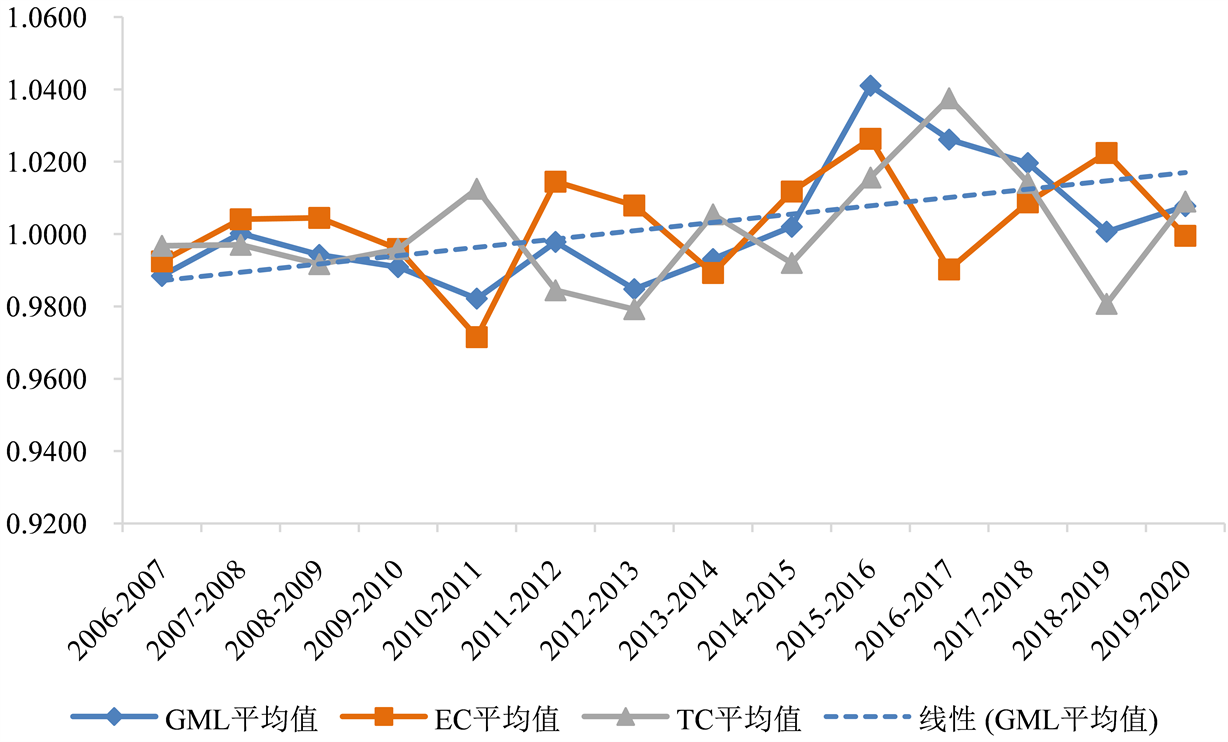

从表3可以看出:从整体层面看,我国城市的GTFP的GML指数在2006~2020年平均值为1.0021,由于该数值大于1,说明我国整体处于生产前沿面上,我国城市整体的GTFP在提高,年均上升了0.11个百分点。其中,2007~2008年、2011~2012年、2015~2016年GML指数较其他年份高一些,表明这些时期经济质量进步的速度较快,这与当时很多地区经济发展水平较低,但是经济增长潜力较大有一定关系。2006~2014年期间的绿色全要素生产率较低,除2007~2008年之外,其余年份绿色全要素生产率平均值均低于1,可能是由于2008年金融危机导致的连锁反应,也表明2006~2014期间我国经济增长的一部分原因是牺牲当时经济发展质量,从而换取经济增长数量。2016~2019年间,我国GTFP均大于1,说明在该时期内,我国注重了经济高质量发展,秉承着“绿水金山就是金山银山”这一理念,在着重经济发展的同时也兼顾环境保护。我国的GTFP指数一直保持着稳定的增长态势,说明经济质量已经持续增加了很多年,这与政府强化了经济领域的改革,加快了经济发展质量的提升有着很大关系,也与我国的发展水平得到了提升,综合国力不断提升有着密切关系。

关于GTFP的GML分解指数,从整体层面来看,我国技术进步(TC)和技术效率(EC)指数在2006~2020年的平均值分别为1.009和1.0028,均大于1,一方面说明我国在2006~2020年新技术的应用落地比较多,另一方面也说明技术应用的效率也较高。这与我国的基本情况是比较符合的。并据此做出了非常多的举措,因此我国新技术的应用较多,从而技术进步(TC)较高与技术效率进步(EC)较高。但相比较而言,技术效率(EC)平均值为1.0028,大于技术进步(TC)的平均值1.0009,说明尽管科研能力与科研成果进步较快,但技术使用的效率对绿色全要素发展的提升更大一些。

图1所示是2006年~2020年内GTFP及其分解项的变化趋势。从时间维度分析看,2006~2020年,全国绿色全要素生产率的呈现出螺旋式上升的发展态势,2006~2014年我国GDP增速一直属于高速增长,此时容易忽略环境问题,我国此前一直存在经济快速增长与环境治理不协调的现象,环境保护相比经济发展滞后一些时间,但是随着雾霾等恶劣天气频繁出现,我国越来越重视环境保护。2012年党的十八大会议中,将“建设社会主义生态文明”写入了《党章》,纳入了行动纲领,2014年修订完成了被称为“史上最严”环保法的《环境保护法》。此后的一段时间,我国绿色全要素生产率快速升高,表明我国经济在保证GDP增速的同时在健康绿色地发展。与此同时,从折线图的趋势中可以看到,GML指数和技术进步指数(TC)在变化趋势上具有比较显著的一致性,而技术效率指数(EC)的变化相对来说比较稳定,并且波动幅度比较小。由这张曲线图的趋势还可以看到,在推动绿色全要素生产率方面技术进步(TC)的推动作用更强。

Figure 1. The national annual average green total factor productivity index trend chart

图1. 全国年均绿色全要素生产率指数趋势图

(二) 绿色全要素生产率空间分布及演变

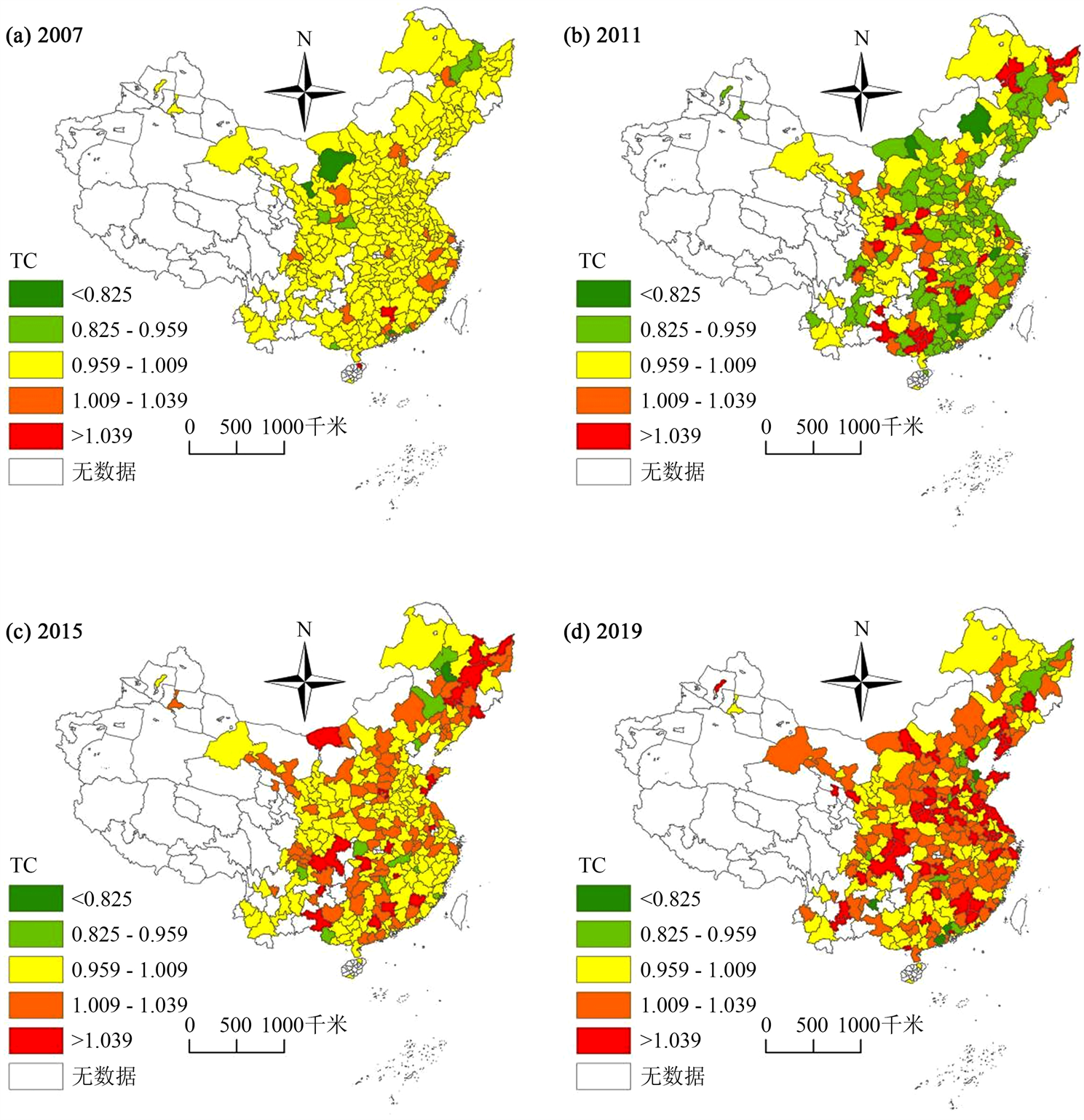

本文选取了2006~2007年、2010~2011年、2014~2015年、2018~2019年四个年度的横断面数据,运用ArcGIS软件,运用自然间断点分级法(Jenks),以284个城市的绿色全要素生产率为基础,将其划分为五个等级,图中用时期内后一年命名,结果见图2。

通过对这四年的中国城市的绿色全要素生产率的空间分布进行比对,能够分析出2007年和2011年中国城市的绿色全要素生产率并未呈现出相对明显且稳定持久的空间集聚格局。与之相比,15年和19年就出现了比较明显的集聚现象,比如2015年东北中部,2019年的江苏沿海地区。尤其是2019年,中国的GTFP总体上表现出了比较显著的上升趋势,在江苏、成渝和东南沿海地区,有比较显著的高价值集聚区域,表明了上述区域的绿色低碳发展趋势良好。

观察这四年中国城市绿色全要素生产率的演变过程(图2),可见中国绿色发展整体上呈现变好趋势。比较明显的是2011年全国绿色全要素生产率明显变低,可能是由于此时经济处于一个快速增长期,但同时却忽视了环境保护,使得非期望产出过高,进而影响了全国绿色全要素生产率的提高。这与我国当时GDP增速较快,同时全国环境污染较重,尤其是华北地区雾霾频发的情况相符。

注:该图基于自然资源部标准底图服务网站下载的审图号为GS (2022) 4312号的标准地图制作,底图无修改。

注:该图基于自然资源部标准底图服务网站下载的审图号为GS (2022) 4312号的标准地图制作,底图无修改。

Figure 2. The spatial distribution and evolution of national green total factor productivity

图2. 全国绿色全要素生产率空间分布及演变

通过观察这四年中国城市绿色全要素生产率的技术进步(TC)分解指数空间分布情况及演变过程(图3),可见中国城市的绿色全要素生产率技术进步(TC)呈现一个比较均匀的分布。随着时间推移,全国技术进步比较同步,这说明技术发展扩散能力较强。相对于2007年和2011年,2015年和2019年技术进步出现里一定的集聚现象,很有可能是随着技术升级,技术学习的难度提高,进而导致技术扩散能力减弱。

注:该图基于自然资源部标准底图服务网站下载的审图号为GS (2022) 4312号的标准地图制作,底图无修改。

注:该图基于自然资源部标准底图服务网站下载的审图号为GS (2022) 4312号的标准地图制作,底图无修改。

Figure 3. The spatial distribution and evolution of national green total factor productivity technological progress (TC)

图3. 全国绿色全要素生产率技术进步(TC)空间分布及演变

通过观察这四年中国城市绿色全要素生产率技术效率进步(EC)的空间分布及演变过程(图4),可见相对于技术进步(TC)来说,技术效率进步(EC)更加具有集聚现象,说明技术应用的效率存在一定的规模效应,技术应用效率会随着技术种类及数量的增多而提升。

注:该图基于自然资源部标准底图服务网站下载的审图号为GS (2022) 4312号的标准地图制作,底图无修改。

注:该图基于自然资源部标准底图服务网站下载的审图号为GS (2022) 4312号的标准地图制作,底图无修改。

Figure 4. Spatial distribution and evolution of national green total factor productivity technological efficiency progress (EC)

图4. 全国绿色全要素生产率技术效率进步(EC)空间分布及演变

5. 结论及建议

(一) 研究结论

本章用构建SBM-GML指数模型的方法,对我国2006~2020年之间284个地级市及以上城市的绿色经济发展效率进行测度,得出了绿色全要素生产率指数,并展开了对技术进步及技术效率进步的分解,对年均绿色全要素生产率指数变动趋势图进行了分析,发现我国城市的GTFP的GML指数在2006~2020年平均值为1.0021,我国城市整体的GTFP稳步提高,每年平均提高0.11个百分点,说明我国整体处于生产前沿面上,绿色发展效率较好。通过趋势图分析发现在推动绿色全要素生产率方面技术进步(TC)的推动作用更强。通过多空间分布及演化图可以看出样本期前期中国城市的绿色全要素生产率并未呈现出稳定且明显的空间集聚格局,而随着经济发展,出现了比较明显的集聚现象。通过对GML指数进行分解,可以发现技术进步是提高GTFP的主要动力。与此同时,可以发现技术应用效率存在一定的规模效应,技术应用效率会随着技术种类及数量的增多而提升。

(二) 政策建议

第一,对污染大、排放大、耗能大的行业进行改造和淘汰,促进劳动力资源的合理配置,大力发展绿色经济,构建以可再生能源和洁净能源为主,多能互补的能源系统,坚定不移地推进工业结构的优化调整,促进新旧动力的转化,以科技创新为导向,实现新一轮的绿色发展,促进先进制造业的高质量发展。

第二,要强化政府的监督管理。在对相关环境保护法律基本规定进行明确的前提下,同时要不断完善环境保护法律体系。环境保护相关部门要切实发挥好统一监管职能,制定并实施严格的污染罚款制度,强化法治的引导教育功能。同时健全生态环境保护的精细化立法,竭尽所能地打好污染防治攻坚战。

第三,构建区域绿色经济协同发展的整体模式。要转变过去封闭的局部发展方式,加强区域协同发展的观念,注重整体、均衡和可持续发展。要把“以绿色为本”的发展思想融入到区域经济发展中去,进一步扩大开放,促进华北平原经济社会的整体联系与整合,从更高的层面上来推进区域经济社会的高质量发展。