1. 引言

水果是纯天然食物,富含有人类生活所需要的维生素、矿物质、有机酸、膳食纤维、多酚等多种营养物质。我国是世界第一大水果生产国,水果的生产总量、种植面积及水果种类均居世界首位,根据国家统计局的数据显示,2021年中国水果总产量为2.997万吨 [1] 。水果果实含水量高,易腐烂变质,不耐储存,采后极易衰老,发生失水、腐烂等现象,从而导致品质降低,甚至失去营养价值和商品价值。同时,水果生产存在着较强的季节性、区域性,与广大消费者对水果需要的多样性及淡季调节的迫切性相矛盾。据统计,水果在流通过程中因保鲜技术不完善等原因,损耗率达20%~30%。

水果贮藏保鲜是农业生产的延续,实现水果长效保鲜,是在水果贮藏流通过程中必须解决的问题。因此,加强水果采后贮藏保鲜技术研究,以减少采后损失,延长供应期,从而提高水果的经济价值,有利于促进农业产业的健康快速发展。

专利制度作为一种保护创新成果的制度设计,越来越发挥着其保护创新,促进经济发展的作用 [2] 。专利分析作为一种重要技术规划和管理的有效方法,主要用于服务企业在技术、产品或服务开发过程的战略管理 [3] 。本文从专利申请角度,对水果贮藏保鲜的相关专利申请现状、发展趋势和技术特点进行统计分析,希望为我国水果保鲜技术开发的科技工作者以及水果生产的种植户、企业提供有益参考。

2. 专利数据来源

水果保鲜的IPC分类号为A23B7/00,为了研究水果保鲜领域的相关专利技术发展情况,本文使用上述分类号A23B7/00,结合水果、保鲜等关键词,构建检索式,通过简单检索、高级检索以及扩展检索等专利检索方式,在大为全球专利数据库、国家知识产权局(https://www.cnipa.gov.cn/)和SooPat专利搜索引擎进行检索,同时进行去噪、分析,最大程度保证了专利检索数据的完整性和准确性。

3. 全球专利申请态势分析

3.1. 水果保鲜专利申请量趋势分析

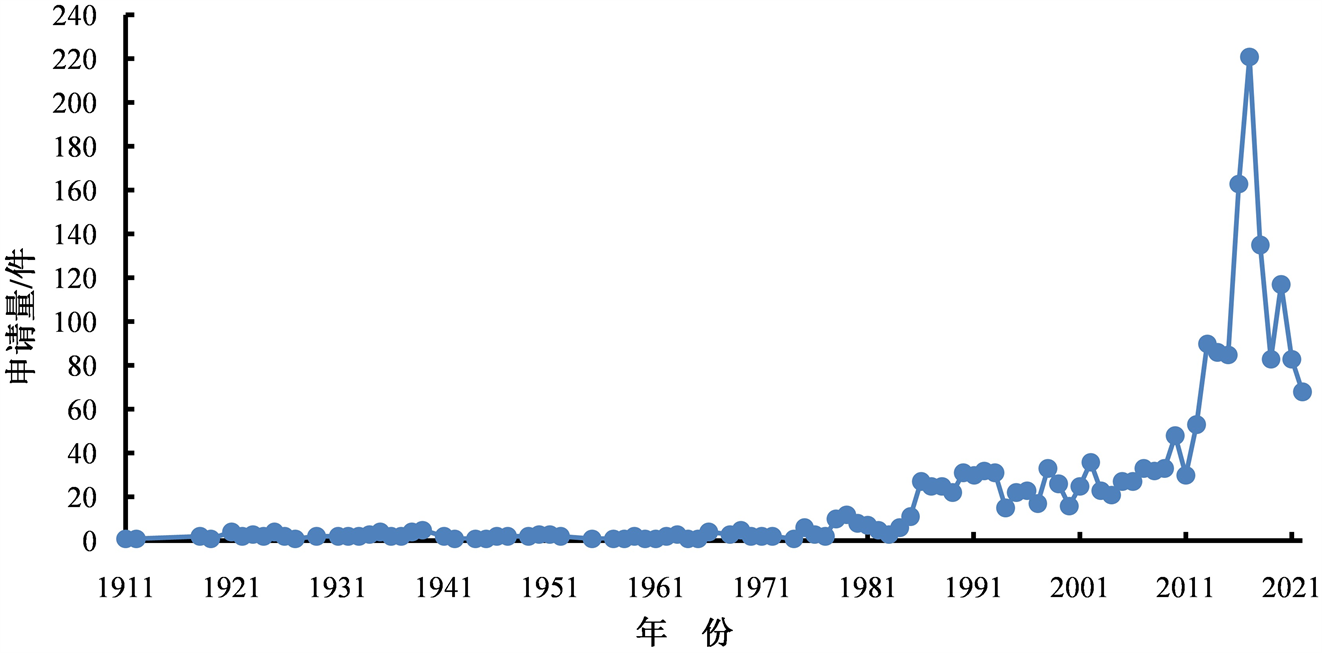

通过年度专利申请量的统计与分析,可了解该技术的发展和变化情况 [4] 。本文通过检索,获知全球水果保鲜技术相关专利申请总量为2083件(见图1),世界上最早的水果保鲜专利是1911年法国申请的“水果、蔬菜等的保鲜程序及其风味和新鲜度”(申请号FR437980D) [5] 。在统计的专利申请中,仅有156件专利为1982年以前申请;近四十年(1983~2022年)全球水果保鲜专利申请总量为1914件,占专利申请总量的91.89%。

Figure 1. Global trend in patent applications for fruit preservation

图1. 全球水果保鲜专利申请量趋势

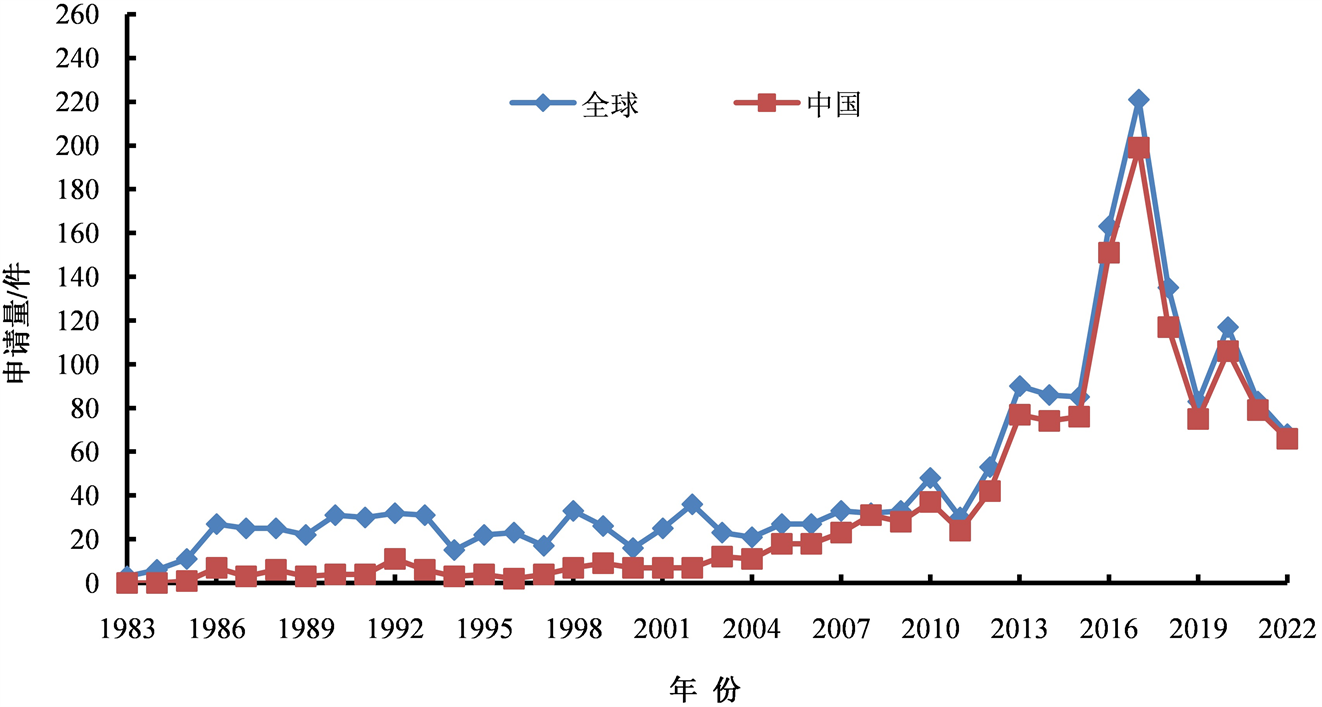

我国水果保鲜技术起步较晚,20世纪80年代开始对水果保鲜技术进行较为系统的研究,从而开始出现专利申请。在统计的专利申请中,近四十年(1983~2022年)中国水果保鲜申请总量为1359件,占全球申请总量的70.95%。因此,近四十年水果保鲜专利的申请人主要来源于中国(见图2)。

Figure 2. Trends in patent applications for fruit preservation worldwide and in China from 1983 to 2022

图2. 1983~2022年全球和中国的水果保鲜专利申请量趋势

通过1985年第一件中国水果保鲜专利至今,水果保鲜的发展可以划分为三个阶段:萌芽期、发展期、快速发展期,详情见图2。

萌芽期阶段:该阶段从1985年至2003年,每年专利申请量基本在10件以下,数量较少,究其原因主要是这一时间中国企业、政府对于知识产权保护重视度不够。能检索到我国第1件水果保鲜专利,是1985年农牧渔业部南京农业机械化研究所申请的“水果水下储藏保鲜技术”(申请号CN85108335) [6] 。

发展期阶段:该阶段从2003年至2011年,这一期间专利申请量开始逐渐上升,每年专利申请量基本维持在30件左右。主要原因是随着经济社会的发展迅速,人们的生活水平和健康意识提高,对保鲜技术的需求增加,部分高校科研院所和企业开始注重保鲜技术研发。

快速发展期阶段:该阶段从2012年至今,其特点主要是专利申请量逐年大幅攀升,每年申请量基本维持在70件以上,其中在2017年达到了申请最高峰,年申请量达到了199件。主要原因是中国经济快递发展,人民生活水平的提高,对水果市场的需求也有了大幅的提升。相关数据统计表明,经十年随着水果种植面积持续增长,我国水果产量持续上升,2021年我国水果产量从2012年的2.21亿吨,增长到2.997亿吨,年平均增长率达7.6%。从2014年起,我国实施国家知识产权战略行动计划,加强对技术研发和知识产权保护,专利制度日益完善,水果保鲜相关技术得到了蓬勃发展,同时也说明我国越来越重视相关技术的专利权保护。

3.2. 专利申请国别对比分析

通过对专利文献进行统计分析,列出了如表1所示的各个主要国家相关专利申请量对比。数据显示,截至2022年底,全球水果保鲜专利申请总量为2083件,其中中国专利申请1370件,国外专利申请713件。近四十年全球水果保鲜技术专利申请呈现稳步增加的趋势,尤其是自2012年后,每年申请量达到40件以上;2017年到达年申请量的峰值221件/年,中国、日本、美国和韩国对全球专利申请量的贡献比较大,占全球申请量的90.73% (见表1)。上述国家或地区较为重视知识产权的保护,因此相关专利申请量也比较大。

Table 1. Number of patent applications related to fruit preservation in major countries and regions around the world

表1. 世界主要国家和地区水果保鲜相关专利申请量

3.3. 国内专利申请人分析

通过对水果保鲜专利文献进行统计分析,列出了世界和国内前30位专利申请人,如表2和表3所示。数据显示,高校和科研院所是我国申请水果保鲜专利的主力军,在前30位申请人中,高校和科研院所有

Table 2. Number of domestic patent applicants applying

表2. 国内专利申请人申请量

Table 3. Number of domestic patent applicants applying

表3. 国内专利申请人申请量

16家、企业14家,排名第一位的是华南农业大学。上述申请人的共同特点是所在地靠近水果产区,当地有迫切的水果保鲜需求,以华南农业大学为例,该单位地处亚热带,主要研究热带亚热带水果保鲜,如荔枝、龙眼、香蕉、芒果等,广东、广西、海南等地属于亚热带地区,水果种植面积大,区域大多高温高湿、收获期比较短、昼夜温差较小,不利于水果长期保存;此外,热带亚热带水果具有不耐低温这一特性,该单位主要针对上述水果存在的保鲜难题,开展保鲜技术研发,申请相关专利保护。

从表2和表3中还可以看出,我国申请水果保鲜专利的单位或个人,呈现申请量偏少且较分散的特点,表明我国企业和科研机构的竞争力相对较弱,排名靠前的还有烟台朗博商贸有限公司、贵阳学院、浙江大学等,竞争力不强,说明我国水果保鲜领域专利申请总量虽多,但技术创新和产业化发展还存在不足。企业和高校科研院所需要加强技术合作,发挥企业主体作用,提升专利质量,促进专利转化应用。

4. 国内水果保鲜相关专利分析

通过对水果保鲜专利文献进行统计分析,列出了排名前15位的IPC分类号,见表4。数据显示,水果保鲜专利IPC分类号A23B7/154、A23B7/16、A23B7/157、A23B7/04居前4位,申请量均超过200件。从表4中可以看出,目前水果保鲜的方法主要有低温冷藏保鲜、气调保鲜、物理保鲜、化学保鲜、生物保鲜和综合保鲜法。因此,生物保鲜、涂膜保鲜、低温冷藏保鲜、气调保鲜是水果保鲜技术的主要研究方向。

Table 4. Distribution of IPC classification numbers for domestic fruit preservation patents

表4. 国内水果保鲜专利IPC分类号分布

5. 结论

5.1. 国内外水果保鲜专利技术的发展现状

1) 近十年全球水果保鲜专利技术申请量快速增长,特别是中国的专利申请数量增长快速,说明水果保鲜专利技术正处在发展高潮,水果产业正面临着新一轮的发展机遇。

2) 中国、日本、美国和韩国是水果保鲜专利技术的主要申请来源国,中国专利申请占全国70%以上,在全球水果保鲜专利竞争中已占有主导地位。

3) 日本的住友电木株式会社、三井化学株式会社、三井化学东赛璐株式会等三家企业占据水果保鲜专利申请人前三位,中国的华南农业大学位列第四位。表明我国企业和科研机构的竞争力相对较弱,排名靠前的还有烟台朗博商贸有限公司、贵阳学院、浙江大学等,竞争力不强,说明我国水果保鲜领域专利申请总量虽多,但技术创新和产业化发展还存在不足。

4) 生物保鲜、涂膜保鲜、低温冷藏保鲜、气调保鲜是现阶段水果保鲜技术的主要研究方向。

5.2. 从专利角度对我国水果保鲜产业发展的建议

1) 为解决我国水果保鲜专利数量多而不强的问题,应优化资源整合,加强企业与高校合作,发挥企业主体作用,提升专利质量,促进专利转化应用。

2) 充分发挥我国水果产业优势,深入推进水果产业供给侧结构性改革,加快实现高质量发展,跟踪研究国内外保鲜前沿技术,开展水果保鲜剂、保鲜装备、保鲜包装等技术研发和技术的集成配套,产出一批高质量研发成果,促进我国水果保鲜产业发展。

基金项目

滁州市科技计划类项目(2020ZN011);滁州学院大学生创新创业训练计划项目(2023CXXL118);产学研项目(HX2022256);安徽省奶牛饲养及乳制品原料粉工程技术研究中心开放基金课题(编号:2023DNKF01)。