1. 引言

随着生活水平的提高,科技的快速发展带来便利的同时却严重影响了人们的生活性体力活动的发生,导致了人们目前的静态生活方式,慢性病的危害也随之而来。目前缺乏体力活动已经成为引发慢性疾病的重要因素之一。因此全球各地都在大力促进群众体力活动的锻炼。其中,由于休闲性体力活动在人们日常中较大的占比,成为研究的前沿热点。

城市的快速进程下,政府统筹规划、协调管理促进了城市大规模的繁荣发展与现有的城市肌理。然而人为的规划总是存在着诸多的不足,城市被各种大规模场地所分割,割裂的空间形成了无数个“小”空间,无法得到合理利用,被闲置与荒废。与此同时,城市规划的复杂性,造成规划的目的设置与人们的实际生活使用存在一定差异,导致了群众自下而上的实践活动。近几年,广场舞大妈占据篮球场,活动场地的“分贝战”等事件层出不穷。空间的功能被占用,闲置空间“使用权”的争夺造成了管理的困难,同时也成为了社会热点问题。虽然个别地区进行了一定程度上的管控,可冲突依旧十分明显。基于休闲性体力活动的非正式空间得到了人们的重视,针对非正式空间的管理与利用,也是城市进一步发展中重要的问题之一。

2. 研究方法

2.1. 概念界定

目前关于非正式空间确切的定义在学界并没有统一,基于空间利用效率的角度,非正式空间是一种在规划设计预期之外的潜在功能空间,是人们基于自身生活需求的一种自下而上,自发生长的空间模式 [1] 。由此便产生了两种典型的空间使用情况。一种是由于空间本身的功能并不明确或并没有设计功能,造成了空间的闲置,在此基础上被群众以其自身的使用意图占用空间开展活动;另一种是由于空间本身的功能利用率较低,闲置时间长或其设计的功能与实际使用者的意图不符,由此被群众更改使用途径的空间。基于这两种普遍情况下,群众对非正式空间的使用并无非法情况,可能存在违规但基本属于管理的模糊地带。

在医学研究中,体力活动是指医学研究中体力活动是指任何由骨骼肌收缩引起的、导致能量消耗的身体运动 [2] 。主要由与工作相关的体力活动、家庭中的体力活动、交通中的体力活动以及闲暇时间的体力活动四个部分组成 [3] 。

2.2. 索引结果分析

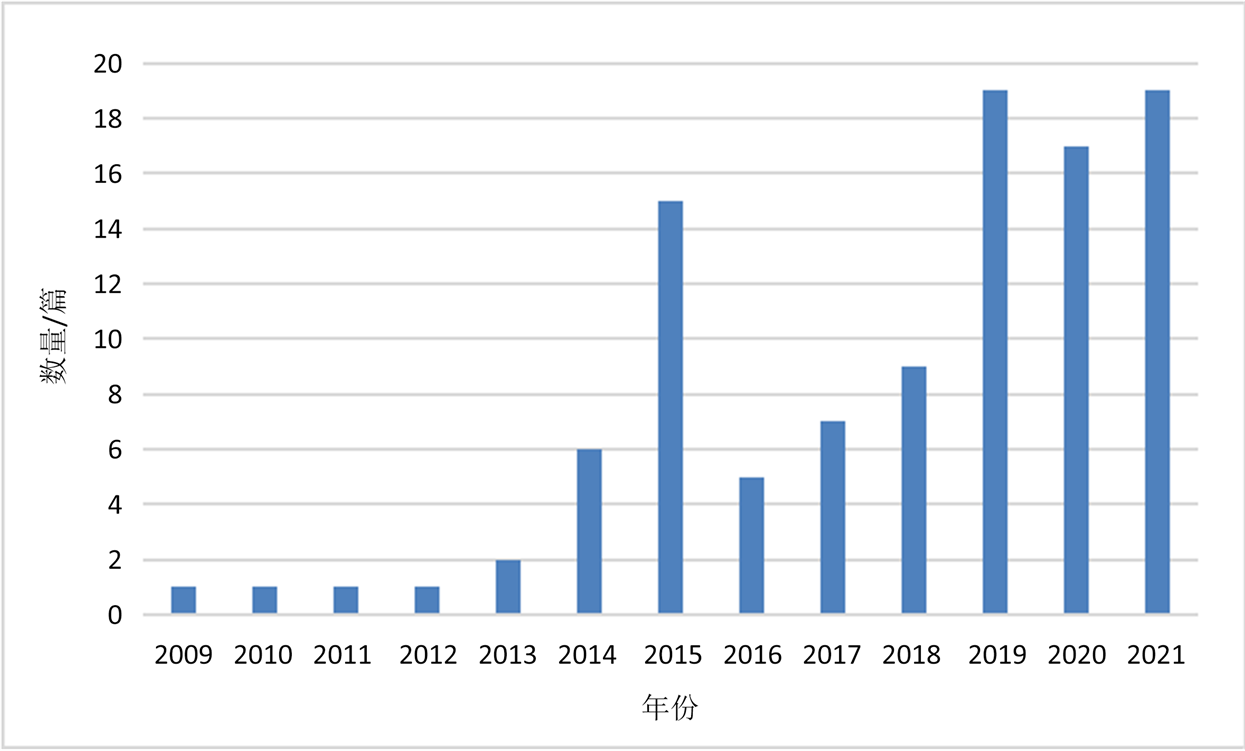

以中国知网作为国内文献数据库基础,收集并分析截至2021年11月的相关研究文献。在中国知网将“非正式空间”(或含“非正式”,或含“非正规”)、“休闲体力活动”(或含“体力活动”,或含“户外活动”,或含“步行”,或含“骑行”,或含“跑步”)作为关键词分别进行检索。在知网中,涉及“非正式空间”等相关关键词的文章较少,在我国对于非正式空间的研究和关注度相对并不高,涉及数学、农业经济、贸易经济、金融等领域被认为与本研究无关,最终得到“非正式空间”相关103篇中文文献(见图1),与建成环境相关的休闲体力活动1194篇中文文献(见图2)。目前对于非正式空间和休闲体力活动的相关研究呈现逐年上升趋势,但国内的研究起步相对于国外较晚。

Figure 1. The overall trend of Chinese literature publication volume in “informal spaces”

图1. 关于“非正式空间”中文文献发文量总趋势①

Figure 2. The general trend of Chinese literature on “leisure physical activity and Built environment”

图2. 关于“休闲体力活动与建成环境”中文文献发文量总趋势②

3. 研究现状

3.1. 非正式空间的研究现状

3.1.1. 正规与非正规的二分与混合

“非正规(informal)”一词起源于20世纪70年代,主要处于经济的研究范围,在城市、空间等领域并未涉及。1980年代后,学者们对拉美城市有关“非正规性”的研究扩展到社会、经济、政治等诸多方面 [4] 。在非正规经济的作用下,“非正规”开始发展到物理城市空间上,赋予城市空间“非正规化”这一属性。

最初针对非正规空间的研究主要集中在发展中国家,平民窟、棚户区、非法住宅区、擅自占住区等作为典型的对象,被学者们集中研究。由此形成的非正规聚落伴随拥挤、混乱、不稳定的环境从而滋生出的城市阴暗角落,给城市管理带来了极大的难度。然而由于弱势群体的涌入,发达国家的该类现象也在不断蔓延,其消极的影响也被视为城市发展的毒瘤。基于城市规划与公共管理的角度,以法律、政策、规划条例和规范为准绳,正规与非正规形成了对立,以彼得·霍尔和沃尔里奇·费弗为代表的一方对第三世界城市爆炸性的发展现象和大量发展中国家人口涌入发达国家城市的趋势表示担忧,认为城市非正规性现象的蔓延是发达国家城市面临的“危机” [5] 。与此同时,经济学家埃尔南多·德索图则认为该群体具有“英雄主义的创业者精神”,对城市的发展有着积极的作用。因此正规与非正规性的对立讨论并没有得到学界的统一。

然而随着针对“非正规性”研究的深入,越来越多的学者认为两者对立的观点过于片面和绝对。研究范围的扩大与各种语境下语义的泛化,“非正规”所针对的内容得到了新的认识。群众自下而上的行为模式,是学界对非正规形成原因较认同的观点,但这类行为所导致的结果是否触犯法律法规,是否与管理形成绝对的对立,尤其是在面向空间的研究中,已经有事实情况中出现了很多并不符合的事例。相比于违法违规的情况,空间领域研究的向模棱两可的灰色地带转移。基于非正规视角的公共空间研究,被认为是可观的未来课题。“非正规”与正规也不再形成对立局面,而是相互影响,相互交集的状态。

3.1.2. 非正规与非正式的辨析

在英文语境下“非正规”一词一般使用“informal”或“non-formal”。Abel Polese研究发现目前学界的“informal”越来越多地被用来指代“non formal”,从而用来命名任何现有或主流理论或趋势——社会、经济、政治 [6] 。其主要的变化在于语义上的泛化。而在中文语境下,非正式空间中的“非正式”一词是由最初的“非正规”发展而来的,但是英语的“informal”或“non-formal”都可以被翻译成“非正规”或“非正式”并不会形成现有的区别。“非正规”与“非正式”的区别应该只存在于中文语境下的研究。

在国内,郑瑞涛最早提到“非正式空间”这一概念 [7] 。而后,学界从基本概念出发,从城市规划与公共管理的角度 [8] ,非正规空间的组织形式上 [9] ,空间是否被正规利用的角度 [10] ,空间功能和使用效率方面等角度 [1] 进行定义。非正式空间在空间功能和使用效率方面被进一步明确,和“非正规”产生了一定区别(见图3)。非正规空间以棚户区、贫民窟、城中村等作为典型对象,整体空间规模较大;且人群与区域集中化;空间范围明确;处于长期稳定的自我发展状态;相较而言存在违法违规问题较多,甚至在一定程度上影响了城市的管理与发展。而非正式空基于空间利用率的角度,空间本身处于低效、闲置或荒废的状态,个体的规模较小,分布松散;空间范围不明确,地区较为隐蔽或模糊;存在少量违规情况,对于个别地区管理存在一定干扰性,但总体并无较大的不良影响。

虽然在国外的研究中并没有“非正式空间”一词,但是早在1989年Tranick R.便提出了“失落空间(Lost Space)”的概念,即没有被充分利用的空间(如高层建筑物被弃置的底层地面,远离步行活动路径、人迹罕至的地下广场,闲置的停车场,以及道路两侧无人管理、维护的土地) [11] 。而后Franck和Karen F等于2007年提出“Loose Space”概念,发现群众能够以出乎意料的方式来占用或使用空间。这些概念与非正式空间的含义类似,并且研究角度相近。而非正式空间群众自下而上自愿使用的这一特点,提供了一个有效利用城市空间的更好思路。相比于死板的规划限定,从群众自发的视角以设计空间功能更能够促进空间活力发展。

3.1.3. 非正式空间的设计

由于非正式空间本身处于低效、闲置或荒废的状态,因此对于该类空间的管理就相对宽松,并没有明确的管理体系。但是非正式空间的包容性强,活动多样,与生活联系紧密,是增加空间活力的有利方式之一。因此对非正式空间更合理的规划与设计,能够更好地促进区域发展。然而非正式空间的使用,对于场地内的设施要求并不高,且以群众自主意志为主,自发性地进行活动,因此相关管理者并不重视。但正是形成了长期自治与占用的情况,一旦发生场地的违规使用或不良影响等问题,空间的规划与管理就更难实施。尤其是国内,由于国情不同,我国城市发展中,由于速度过快,规划不合理,目前人均绿地率不足,加之城市内的公园、绿地选址不合理等情况,群众的出行、锻炼等体力活动的发生会更倾向于对周边空间的利用。因此非正式空间内的定点活动频繁,使用频次高,冲突也更为明显。针对非正式空间的管理与设计标准的研究并不多,更多的是基于整个城市非正规性现象的治理与改造。宁一瑄等认为对于城市非正规空间应采取一种“预防 + 改造”的模式,在对非正规空间集中区域重点改造的同时,应对还未非正规转化的空间进行预防 [12] 。但是非正式空间的管理范围更小,发生的问题更为细节化,在实际情况中,一般会造成即使发生问题也不管理或者发生冲突再个别管理的情况。关于非正式空间的前期设计规划与后期的改造管理的研究目前存在空白较大。

3.2. 基于建成环境的休闲体力活动研究现状

针对休闲体力活动的研究较为热点,影响休闲体力活动的因素角度众多,主要在于个体因素、认知—情绪因素与环境因素。研究表明,个人的学历、经济水平、年龄 [13] 等问题都会影响休闲体力活动的强度、频次等多方面。然而个人状况所产生的因素并不能简单地被影响与改变。基于鼓励群众活动,促进健康生活的角度,环境因素成为学者们着重的研究对象之一。相关文献表示,空间环境是仅次于个体决定因素的公共健康第二大影响因素,所以改善空间环境可以显著提升公共健康水平 [14] 。由于目前对于非正式空间的研究较少,基于休闲体力活动角度的研究也不多,因此将引入具有相似特征的建成环境作为综述的研究对象。经过总结,本文选择了13篇较为典型的文章进行研究对比(见表1)。

Table 1. Summary of Built environment indicators affecting leisure physical activities

表1. 影响休闲体力活动的建成环境指标归纳④

3.2.1. 中观视角:空间特征

在整理过程中发现,现阶段对于建成环境因素中空间特征的研究非常丰富,几乎大多数文章都会或多或少的纳入一些与空间特征有关的指标来探究环境与休闲体力活动的关系。经总结,针对空间特征的指标主要集中于连接性和路径布局情况。Duan等人研究发现,公园可达性是影响两市老年人公园PA的重要因素 [15] 。但是Brown等人却在实证中认为,与公园的距离并不是体力活动的重要预测因素 [16] 。也有学者发现,公寓场地的活力和它与功能空间的接近可能也有助于增加体力活动的数量 [17] 。活动空间的可达性与周边设施的连接性可能与休闲体力活动存在一定关系,但并没被完全证实。

3.2.2. 微观视角:场地特征

在这一视角下,场地的特征被关注,主要在于场地内的绿化设置,设施的提供,场地材质的使用感,路径的规划等多个较为细节的指标。该类指标在不同的研究也有被使用,但基本不会一次性全部出现,而是选取以上的一点或多点组合形成一定程度上的标准衡量。不少学者都发现,公园绿地的大小影响体力活动的强度 [15] [18] 。但是公园的大小与规模又与其内在提供的设施存在一定关联性,两者均会产生影响。绿色对休闲体力活动的影响已经被许多学者所证实,但仍然存在一些反驳的实证研究,并没有统一的结论。王兰等人发现乔木株数与活动多样性呈显著正相关;灌木的面积与活动多样性呈显著负相关;草坪和地被的面积与活动多样性呈显著正相关 [19] 。但是Persson等人的研究不支持绿色和体育活动之间有很强的正相关的,目前可用的横断面研究 [20] 。除此以外还有许多特征,正在被研究。

4. 研究不足

4.1. 基于非正式空间的研究不足

由于非正式空间相关理论起步较晚,目前并没有完善的理论体系构建“非正式空间”的概念,对这一类别的研究还处于探索阶段,相关的实证研究和理论依据较少。加之地区性的社会差异,非正式空间在不同国家地区呈现出不同的影响与模式,增加了课题研究的难度。尤其是国内,对该类话题的关注度较少,与国外形成一定的差距。

4.2. 对于休闲体力活动类型的区分较少

尽管学者们针对休闲体力活动的研究非常丰富,但是主要的研究类型集中在步行,其次是骑行,其余的活动只是作为类别被区分却没有过多的针对性研究。尤其是在国内,由于我国的国情,广场舞,太极,交谊舞等定点休闲体力活动盛行,也有诸多研究表明这类活动对于健康的干预与益处,但是相关研究却不足。中国城市公共空间中出现的以广场舞为代表的日常集体性休闲行为在西方国家几乎没有,此类现象也与目前的西方研究存在一定差异,是我国独有的研究优势,应该被更好的发挥出来。

4.3. 结论的地区性差异

由于非正式空间和休闲体力活动的影响因素诸多,涉及社会因素,人文因素,空间因素等多个维度,在研究的过程呈现区域化的研究结果。而区域性的差异,也造成了相同课题不同结果的问题,导致研究只能停留在表层现象,无法进行整个研究方向的统一。研究结果的差异与松散也对相关政策的实施与管理形成了阻碍,难以大规模推行。尤其是针对休闲体力活动的研究,集中于西方国家,亚洲地区的研究比较薄弱。

5. 展望

虽然影响休闲体力活动的因素众多,但目前对建成环境这类的影响研究仍需逐步完善。越来越多的学者探究出了不同因素间的微妙区别,也有很多学者尝试将评估建成环境影响下的休闲体力活动的方式整理成系统,以统一的标准去探寻更具体的关联。对于非正式空间的探究相对薄弱,但仍在不断尝试中,非正式空间的概念界定也在逐步清晰与细化。而且随着时代的发展,探寻世界的手段与方法越来越多样,学科交叉带来了新的机遇。不论是横向阶段式研究的广泛度,还是纵向研究的深度都会有新的突破。在人们提升对非正式空间和休闲体力活动认识的同时,也能更好地督促群众的日常休闲锻炼生活。未来,如何将更科学化的理论运用于公共健康的实践与城市管理中,是领域内学者们的共同课题。

注释

①图1来源:作者自绘

②图2来源:作者自绘

③图3来源:引自参考文献[1]

④表1来源:作者自绘

参考文献