1. 引言

新自然主义生态种植设计是指基于生态学原理,运用模拟自然的手法进行有机组合种植,形成稳定植物群落的种植设计 [1] 。1874年,威廉·罗宾逊(William Robinson)在其出版的著作《野生花园》中第一次引入该理念 [2] ;20世纪初,受现代主义思潮的影响,自然和简约的种植块在景观领域流行;20世纪70年代,由乡土植被营造的自然混合式野生动物友好花园在荷兰、德国等欧洲国家流行;20世纪90年代,英国邱园举行第一届“多年生草本植物展望”会议,成为新自然主义种植设计发展的里程碑;如今,新自然主义生态种植已成为种植设计的一大趋势。该理念的发展离不开众多设计师的实践突破,如英国造园先驱特鲁德·杰基尔(Gertrude Jekyll)在此理念基础上提出花园设计色彩理论,结合模糊边缘的手法,尝试将种植块拉长为种植带,推动了自然风格种植的流行,德国园艺家卡尔·福斯特(Karl Foerster)提出拟自然群落的草本植物组合,英国园艺家贝丝·查托(Beth Chatto)关注植物和其生长环境的密切关系,提出“适地适种”理论 [3] ,英国谢菲尔德大学教授詹姆斯·希契莫夫(James Hitchmough)和奈杰尔·邓内特(Nigel Dunnett)将生态学原理与美学和功能有机结合,创立了生态景观种植设计学科,进一步推进了新自然主义种植设计的发展 [4] 。荷兰设计师彼得·奥道夫(Piet Oudolf)是90年代的“新长青植物”运动的领军人物,被称为“新多年生植物运动之父”。他于20世纪70年代就与妻子开始进行自然式种植实验,参与设计的公共花园多达21座、私人花园11座,代表作有美国纽约高线公园(High Line Park)、英国豪瑟沃思画廊(Hauser & Wirth Somerset)等。纽约高线公园是体现彼得·奥道夫自然主义生态种植理念的经典案例,本文以该项目为例,探析新自然主义生态种植智慧,以期为国内生态与艺术相结合的种植设计提供参考。

2. 项目概况

高线公园位于纽约曼哈顿,占地面积2.87 hm²,原为1930年修建的货运高架铁路。设计以自然与人工相交融为核心理念,最大程度保留原生态自然景观,保护城市生物多样性,同时发掘工业遗迹的价值,延续场地记忆,实现工业废弃地功能与景观的转型。彼得·奥道夫负责公园的植物景观设计,设计灵感源自铁轨间的原生植物群落。整条公园由16个主题不同的花园生境构成,包括砾石地、野花草地、干燥草原、湿地、草坪、灌丛、林缘、疏林和密林,运用不同的植物空间象征铁路桥上自然演替的不同阶段,以此来延续场地的荒野美感 [5] 。

3. 新自然主义生态种植策略解读

3.1. 植物材料选用

3.1.1. 适应性强的植物

1) 选择耐瘠薄的浅根性植物。高线上的种植土层非常浅薄,仅约38 cm厚,为了防止植物根系对高线建筑结构的侵蚀,奥道夫选择耐瘠薄的浅根性植物。包括木兰科的星花木兰(Magnolia grandiflora)、三瓣木兰(Magnolia tripetala),蔷薇科的弗吉尼亚蔷薇(Rosa virginiana)、粉绿叶蔷薇(Rosa glauca)等。

2) 选择耐旱、抗寒的植物。高线上夏季炎热干燥、冬季寒冷刺骨,因此要选择抗旱性及抗寒性较强的植物,如阔叶补血草(Limoniumplatyphyllum)、药水苏(Stachys officinalis)等 [6] 。

3) 选择美国的乡土植物。奥道夫在高线再开发项目中保留了大部分原有的乡土野生植物,如粗糙飞蓬(Erigeron strigosus)、皱叶泽兰(Eupatorium rugosum)等。除了保留部分原生植物,还参考美国高速路旁和草原常见的以草为主、多年生花卉点缀的半自然生境,补植乡土植物,体现地域特征。

4) 选择非原生的适生植物。除了大量运用乡土植物,还从颜色、质感、抗逆性等方面进行比对,适当挑选了一些能够适应适高线环境的非原生植物,如日本胡枝子(Lespedeza thunbergii “Gibraltar”)、海州常山(Clerodendrum trichotomum )等 [7] 。

3.1.2. 体现时序性的植物

奥道夫欣赏植物的整个生命周期,从纤弱的幼苗,到绚丽的花朵,他认为冬季凋零的植物同样具有特殊的“荒野美感” [8] 。他十分擅长利用多年生植物和观赏草打造四季景观,倾向于选择自身观赏期较长的植物品种,如选择水甘草(Amsonia hubrichtii)在高线公园中大面积种植,水甘草在整个年周期都有独特的姿态,春季水甘草嫩绿的茎上会长出柔软如羽毛的叶子,夏季可以长到约三英尺高,秋季叶片会变成明亮的黄金色,冬季白雪覆盖于植株之上又别具美感 [9] 。此外,为了营造季相鲜明的植物景观,设计还精心挑选了每个季节的代表品种。春季选用雪百合属(Chionodoxa)、番红花属(Crocus L.)、葱属(Allium L.)等球根植物作为薹草等地被层的点缀,营造淡雅、清新的春日花园景象;春夏之交是各类球根花卉和多年生旱生植物开花的时节,设计选择唐松草属(Thalictrum L.)、千日红属(Gomphrena L.)、落新妇属(Astilbe)等植物,体现夏日的绚烂色彩;秋冬选用异鳞鼠尾粟(Sporobolus fertilis)等结构优美的品种,与堆心菊(Helenium autumnale Linn.)等进行搭配可以形成朦胧的美感。

3.2. 植物层级结构划分

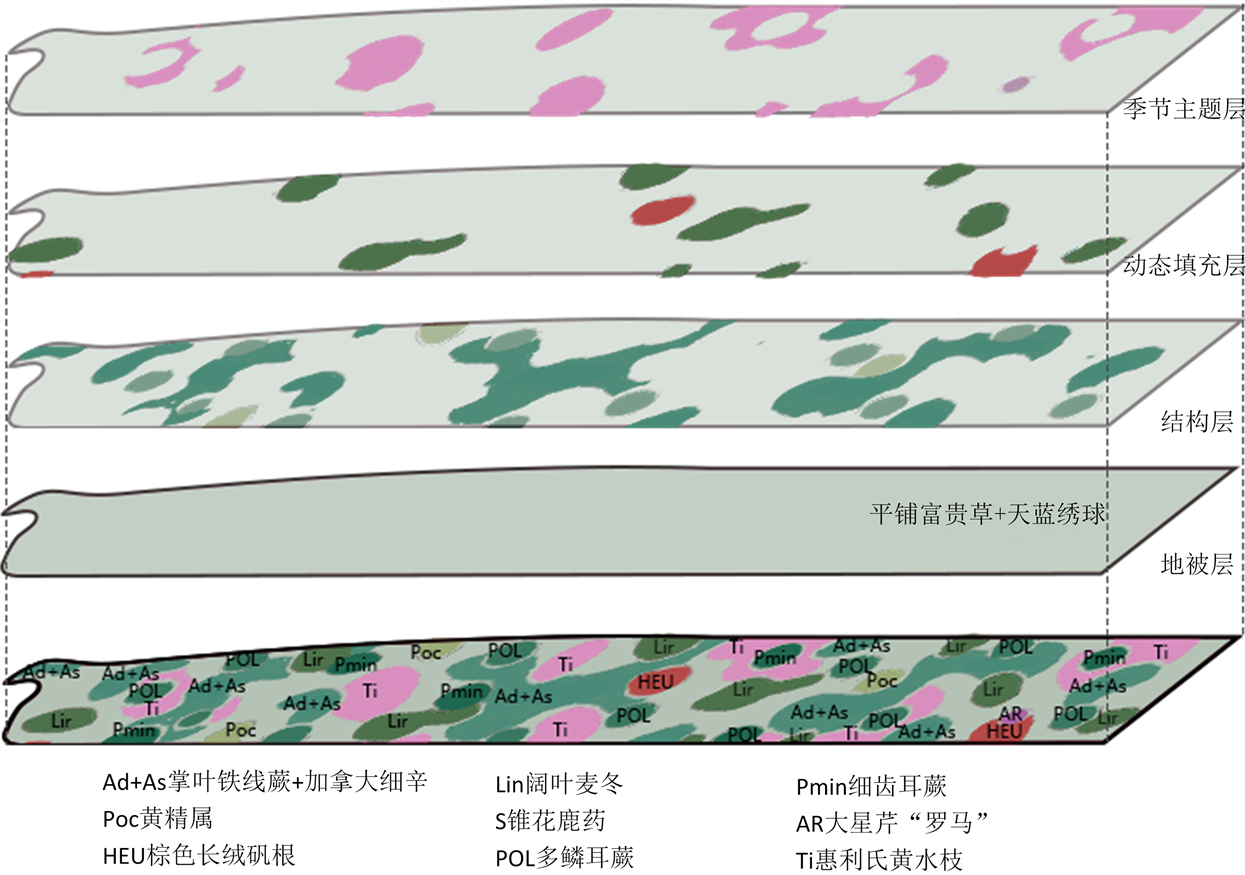

自然式混合种植的方法有多种,包括随机混合种植法、模块重复式种植法和设计混合法。彼得·奥道夫擅于将模块重复式种植法和设计混合法相融合,将植被材料划分层级结构,运用比常规种植更加密集和丰富的混合模式,进行分层种植,营造视觉效果清晰连贯且具有动态美感的自然式群落。在高线公园中,奥道夫将精心挑选的植物材料划分为四大层级结构,分别为结构层、季节主题层、地被层、动态填充层 [10] 。结构层指种植结构和景观空间的长期构架,由乔木、灌木和较高的多年生草本植物构成;季节主题层也被称为“标签”,往往由花境中最具影响力的植物组成,可以选择具有鲜明地域特色的本土植物,或可以适应场地环境的创新物种,应具有较强的视觉冲击力,能够作为赋予花园主题与个性的“记忆点”;地被层主要为半常绿的非禾本科和禾本科草本植物,如芒属(Miscanthus)植物、薹草属(Carex L.)植物以及矾根(Heuchera micrantha)等,能够增强生态系统稳定性,保证视觉效果的简约与整体性,并作为背景衬托核心植物;动态填充层一般为散状结构的植物,随机散布于花境之中,增添自然感和自发性。为了在设计过程中更清晰地理解每个层次植被的种植关系,奥道夫运用硫酸纸叠加的方法,对植物平面结构进行细致的推敲与构思。

3.3. 近自然的植物空间设计手法

3.3.1. 平面结构设计手法

奥道夫在植物平面结构设计中常采用组团结构 [11] ,组团结构设计手法指构建不同大小和形态的植物团块,并运用重复排列或随机穿插方式,减小植物间隙,使之在竖向上交汇层叠,形成具有韵律美感和节奏美感的野性画卷。

如高线公园24~25段花境就运用了图1所示的组团结构手法,该段的地被层选用富贵草平铺,作为具有整体感的绿色背景;结构层为加拿大细辛(A-sarum canadense)、耳蕨属植物(Polystichum)、黄精属植物(Pachysandra)、富贵草(Pachysandra Michx),每种植物集中栽植成平铺的团块状;动态填充层使用棕色长绒矾根(Heuchera micrantha)、阔叶麦冬(Liriope muscari)等,起到柔和过渡不同花色、高度、质感的作用;季节主题层使用天蓝绣球(Phlox paniculata)、直立状黄水枝(Tiarella-polyphylla)、大星芹“罗马”(Astrantia major “Roma”)。此外,将叶型细长的铁线蕨(Adiantum capillus-veneris)与阔叶的加拿大细辛(Asarum canadense)混合成一平面单位做团块状于场地内重复种植,两种不同叶型的植物在团块内彼此交汇生长,增添野趣 [12] 。

Figure 1. Summer and Autumn stratified structure of the 24~25 section of the High Line Park

图1. 高线公园24~25段花境夏秋季分层结构图①

组团由两种及以上植物构成,并以不同比例组合在一起 [13] 。每个层级的植物组团被设计为不同的规模,下层设计为“粗糙质感”的视觉效果,形成具有整体性的色彩结构,上层则越来越精细,增加具有“细腻质感”的点缀,奥道夫还通过在大型组团中穿插重复单株植物或小型组团的方式增加花园的丰富度,使整个植物景观的观赏效果远近皆宜。“重复”是奥道夫在花园设计实践中的常用手法,在高线公园中,季节主题层、动态填充层和结构层都选则了个别品种进行重复,重复的单位既可以是单独的植株,也可以是较大的组团,总体形成鲜明的节奏感,同时能够延长花园的观赏期。此外,为了进一步丰富组团形态,还可以运用飘带结构,飘带结构手法指将植物组合交错排布成条状花溪,由组团结构手法演变而来,带状与块状的形态变化可以避免单调,提升花园的自然度。英国设计师特鲁德·杰基尔也很擅长应用飘带种植法来增强不同植物之间的交织感和律动感,使花园在各个角度形成不同的视觉效果。

3.3.2. 竖向结构设计手法

在高线公园中,奥道夫精心打造了丰富的植物竖向结构,他以美国当地野生或半野生的植物群落为参考进行设计,运用线叶型、露生层、直立型等不同形态、不同质感、不同高度的植物进行搭配,形成高低错落、质感丰富的植物空间。并采用“窗帘”的种植手法丰富植被立面效果,在外围空间使用观赏草和多年生开花植物的茎和花,作为半透明的结构,增强植物景观的透明感和空气感,营造了朦胧梦幻的意境。

3.4. 植物色彩搭配

植物色彩是植物结构之外的另一个重要设计元素,虽然色彩搭配更多受到设计师的审美偏好和情感表达等主观因素的影响,但总体来说新自然主义种植相较于传统园艺风格更倾向于柔和而非浓烈的色彩。如在高线公园植物景观中,春夏主要以绿色为主,搭配以紫色、蓝色、黄色等清新的色彩,不同色彩之间通常通过模糊的手法实现自然的过渡。也可以通过互补色对比形成清新亮丽的视觉效果,如黄色的黄花艾叶芹(Zizia surea)和宝蓝色的柳叶水甘草(Amsonia tabernaemontana var. sailcfoiia)就是互补色搭配的好例子。秋冬两季主要利用棕色、白色植物进行搭配,营造的冷色调花园与周边环境相协调,体现冬季的宁静与柔美。

3.5. 植物与硬质景观的结合

新自然主义种植设计理念广泛应用于后工业景观之中,一方面是因为其营造的城市荒野氛围与后工业景观尊重自然规律的生态设计理念相契合,另一方面是因为自然式的植被群落所呈现出的柔美质感可以与工业构筑的硬朗质感形成对比,起到烘托的作用。纽约高线公园中保留有大量废弃铁轨,其粗糙的工业质感与新自然主义植被景观相融合,表现了场地深厚的历史积淀,烘托了城市野境的景观氛围。除此之外,公园将人工硬质景观与植物景观相融合,设计“植筑”景观,利用条状混凝土板作为基本铺装单元,缝隙种植植物,表现出自然生机勃勃,冲破人工禁锢的动人景象。

3.6. 植物景观维护

新自然主义生态种植主张尊重自然秩序,在植物的衰败期保留其枯叶之美,而不是单纯将其作为肥料进行清除处理。如露生层就是在枯萎期间具有观赏价值的一类植物,它们具有明显的高度优势,形成半透明的朦胧的景观效果,可以在深秋时作为主要观赏植物,因此不需要对其进行清除和干预。但由于多年生植物自然寿命长短存在较大差异,有些植物具有极强的扩散、移动和自播能力,因此需要通过小干预的人工管理策略对自然本身的演替过程进行积极地引导,这种维护方式将大大减少维护成本,满足低碳可持续的设计理念。

4. 结语

高线公园是新自然主义种植的经典作品,体现了彼得·奥道夫新自然主义植物设计精髓,公园植物材料选择秉持适应性和时序性两大原则,对不同品种的生长习性和适应性进行科学地考量。通过分层叠图法划分植物层级结构,运用组团法、重复法、窗帘法以及精妙的色彩搭配技巧对植物群落的平面与竖向结构进行细致推敲,构建具有韵律美的近自然的植物群落,并将植物与工业遗迹相结合,赋予植物景观以文化内涵。

传统的种植设计形式单调,容易引发视觉疲劳,新自然主义生态种植摒弃了“驯化”自然的花园设计手法,更加强调自然本身的“无序”之美。主张营造四季可赏的动态植物景观,植物的自然生长、变化和死亡都被完全接纳,体现了对自然规律的尊重与生态价值观念。除此之外,该种植理念的小干预的设计原则与积极主动式的管理模式将大幅降低设计与维护成本,在我国生态文明建设背景下具有突出的推广价值。

注释

①图1来源:作者自绘

参考文献