1. 引言

党的十九大以来,我国已经踏入高质量发展阶段,而社会所面临的主要矛盾也逐渐演变为人民日益增长的对美好生活需要与不平衡、不充分的发展之间的矛盾。随着人们对美好生活的需求不断提升,我国的发展已经站在了新的十字路口。然而,与我国经济持续增长的态势形成鲜明对比的是,居民对个人幸福感的评价却陷入了停滞甚至下降的困境。

根据联合国公布的《2019年世界幸福指数报告》,我国在全球156个国家和地区中,居民的幸福指数仅为5.191,位居第93位,较2018年下降了7个名次。这一数据的背后凸显了一个迫切问题:如何在经济快速发展的同时,确保人民群众的幸福感得到提升,从而实现经济发展水平与居民幸福感的协调?

2. 研究背景

学术界对幸福感的影响因素的研究大致可以从个人特征、家庭特征和社会特征三个角度进行探讨。在个人特征方面,石郑(2020)提出外貌可能对个体的主观幸福感产生积极影响 [1] 。黄嘉文(2013)则认为个人的教育水平对城市居民的幸福感具有正向影响,尤其是中专、高中和大学及以上学历的人群幸福感更为显著 [2] 。此外,孩子的性别也被发现影响着父母的幸福感,研究表明女儿对于老年父母的幸福感影响较大。

在家庭特征方面,刑占军(2011)对过去的收入与幸福感关系进行了深入研究,指出收入与幸福感呈正向相关,高收入群体的幸福感普遍高于低收入群体 [3] 。而在社会特征方面,胡晓鹏等(2020)的研究发现养老保险对自评幸福感有明显提升作用,同时子女数量和养老保险对农民幸福感产生互补效应 [4] 。另一项研究由孙三百等(2014)进行,他们利用中国微观调查数据发现城市规模与幸福感之间存在U型曲线关系,市辖区人口规模约为300万人左右时幸福感最低 [5] 。

因此,本研究从个人特征(年龄、性别、政治面貌、体育锻炼程度、新旧媒体偏好)、家庭特征(是否拥有房产)以及社会特征(住址所在省份)三个角度出发,分析了这些因素对个人幸福感的影响程度。通过这一研究,我们可以更好地理解不同因素在影响幸福感方面的作用,为进一步促进社会的幸福和发展提供有益的启示。

3. 研究数据

本研究所使用的数据源自2017年的“中国综合社会调查”(Chinese General Social Survey, CGSS)。该调查项目由中国人民大学中国调查与数据中心于2003年发起,旨在进行全国范围内的大型连续性随机抽样调查。每次调查涵盖超过10万户家庭,系统性地收集个人、家庭、社区和社会等多个层面的数据。2017年的CGSS调查收集了12,582份有效问卷。

本研究利用的数据包括以下变量:a2 (性别)、a31 (出生日期)、a36 (个人幸福感)、a29 (偏好的媒体形式)、a65 (家庭拥有房产数量)、a10 (政治面貌)、s41 (被调查者所在省份),此外还构建了变量newmedia (新旧媒体偏好)、age (年龄)、happy (幸福或不幸福)。

研究开始时,我们对调查对象进行了描述性统计分析。在性别方面,调查涵盖了5792名男性,占总调查人数的47.4%,以及6426名女性,占总调查人数的52.6%。关于年龄,年轻人(18~25岁)的人数为967人,占总调查人数的7.8%;壮年人群(26~40岁)的人数为2701人,占21.78%;中年人群(41~55岁)的人数为3733人,占30.43%;老年人群(55岁以上)的人数为4958人,占39.99%。

这些数据为研究提供了基本的背景信息,为后续分析提供了重要的参考。通过对这些数据的细致分析,我们可以更深入地了解各个变量之间的关系以及它们对幸福感的影响程度,为研究的结论提供可靠的依据。

4. 变量解释

a2 (性别)男性值为1,女性值为2。

a31 (出生日期)数据最小值为1914,最大值为1999,因此可知调查对象为成年人。

a36 (个人幸福感)值为1表示非常不幸福,值为2表示比较不幸福,值为3表示说不上幸福不幸福,值为4表示比较幸福,值为5表示非常幸福。

a29 (偏好的媒体形式)值为1代表报纸,值为2代表杂志,值为3代表广播,值为4代表电视,值为5代表互联网(包括手机上网),值为6代表手机定制消息。

a65 (家庭拥有房产数量)。

a10 (政治面貌)值为1代表群众,值为2代表共青团员,值为3代表民主党派,值为4代表共产党员。

s41 (被调查者所在省份)除新疆、西藏、海南、台湾没有数据其他省份均有数据。

age (年龄) 18~25岁青年值为1,26~40岁壮年值为2,40岁到55岁中年值为3,55岁以上老年值为4。

newmedia (新旧媒体偏好) 偏好新媒体值为1,偏好传统媒体值为0,新媒体为互联网及手机定制消息,旧媒体为报纸,杂志,广播,电视。

happy (幸福或不幸福)不幸福值为0,幸福值为1。

这些变量将用于研究中,以分析它们对个人幸福感的影响。根据这些变量,研究可以进一步深入探讨不同因素对幸福感的贡献程度,从而为了解幸福感的形成机制提供更详细的视角。

5. 研究方法

在本节中,我们将介绍采用的研究方法,旨在深入分析各个变量之间的关系以及它们对个人幸福感的影响。我们将逐步描述采取的分析方法,以期为研究结果提供更准确和有力的支持。

首先,我们对解释变量与因变量a36 (个人幸福感)进行了二维列联分析,同时呈现了不同幸福指数的占比。通过这一步骤,我们初步探讨了不同变量之间的关系,特别是它们与个人幸福感之间的联系。这种分析方法有助于捕捉到变量之间的初步趋势和模式。

其次,在探讨省份与个人幸福感的关系时,我们首先计算了各省份的平均幸福指数,并随后绘制了各省人均幸福指数的热力图。通过对热力图的观察,我们可以直观地了解各个省份之间的幸福指数分布情况,从而推测出省份和个人幸福感之间的可能关联。这一可视化分析方法帮助我们从空间角度考察变量之间的潜在联系。

为了更深入地挖掘变量之间的关系,我们构建了新的二分变量happy,并运用二项Logistic回归分析方法。通过这种方法,我们能够预测因变量(个人幸福感)的可能性,基于各个解释变量的影响。为了评估模型的可信性,我们进行了模型的合理性判断。进一步,我们提供了边际效应分析图,以直观地呈现不同解释变量对个人幸福感的影响程度。

综合运用这些研究方法,我们的目标是更全面地理解各个变量对个人幸福感的影响,并深入揭示变量之间的复杂关系。通过这一分析框架,我们将为研究结果的解释提供深刻和准确的支持,为幸福感与各个变量之间的关联提供更具体的洞察。

6. 实证分析

6.1. 个人特征

表1展示了性别与个人幸福感之间的二维列联统计结果。从分布比例的角度来看,有23.36%的男性选择了不幸福,而76.63%的男性选择了幸福。对比之下,21.22%的女性表示不幸福,而78.78%的女性则感到幸福。此外,值得注意的是,选择非常幸福的女性比例较选择非常幸福的男性高出2.79%。基于这些数据,我们初步推断女性的幸福感较男性略高。

Table 1. Contingency statistics on gender and personal happiness

表1. 性别与个人幸福感的列联统计表

从平均比例的角度来看,选择不幸福的男性比例高于整体样本比例,而相反,选择幸福的男性比例则小于整体样本比例。这一趋势也印证了前述观点,可能的原因在于男性在社会中肩负更多责任,面临更大压力,因此他们的幸福感相对较低。女性则可能因其在社会中的角色与压力较少,从而在一定程度上表现出较高的幸福感。

总之,基于表1的分析,我们可以初步认为女性的幸福程度稍微高于男性。这种趋势可能受到社会角色和责任的影响,使得男性的幸福感相对受到一定程度的制约。然而,需要进一步深入研究以确定这一趋势的背后机制。

表2呈现了新旧媒体偏好与个人幸福感之间的二维列联分析结果。从主观角度而言,针对新旧媒体的偏好似乎与个人幸福感之间并没有明显的关联。然而,通过详细的二维列联分析,我们发现偏好新媒体(包括互联网和手机定制消息)的个体中,有81.08%选择了幸福。与之相比,在偏好旧媒体(报纸、杂志、广播和电视)的个体中,选择幸福的比例为75.43%,两者之间的差异高达5.65%。这一差异是男女性选择幸福的比例差异的两倍,从而强有力地支持了偏好新旧媒体与个人幸福感之间存在一定关联的观点 [6] 。

Table 2. Incidental statistics of media types used and personal happiness

表2. 使用媒体类别与个人幸福感的列联统计表

进一步深入分析,我们可以推测新媒体的发展实际上在一定程度上提升了人们的幸福感。这种可能性可以归因于多个因素,例如短视频为人们带来的愉悦感,以及通过互联网和手机随时随地与亲朋好友保持联系所带来的幸福感提升 [7] 。这些变化可能在一定程度上解释了为何偏好新媒体的个体在幸福感方面表现出较高的趋势。

表3呈现了体育锻炼次数与个人幸福感之间的二维列联分析结果。数据表明,每天进行锻炼的个体在选择比较幸福和非常幸福的比例高达86.66%。然而,随着锻炼次数的减少,选择比较幸福和非常幸福的比例逐渐降低。一周数次锻炼的个体比例为83.18%,一月数次锻炼的个体比例为76.72%,一年数次或更少锻炼的个体比例为76.78%,而从不锻炼的个体比例仅为72.78%。这一趋势使得每天锻炼与不锻炼之间的差值达到了13.88%。这充分说明锻炼次数与个人幸福感之间存在着正向关联,并且锻炼在幸福感提升方面起到了重要作用。

Table 3. Contingency statistical table of exercise frequency and personal happiness

表3. 锻炼频率与个人幸福感的列联统计表

锻炼次数与个人幸福感之间的正向关联可从多个方面得以解释。首先,锻炼有助于增强体质,保障身体健康,从而为个体带来更多的生活舒适感和幸福感。其次,在锻炼的过程中,身体释放出愉悦感激素,有助于减轻压力、焦虑和抑郁情绪,进而产生愉悦感,从而提升个人的幸福感。锻炼成为一种积极的生活方式,可以带来生理和心理上的积极体验,这在一定程度上解释了为何锻炼次数与幸福感之间存在如此明显的正向关联。

综上所述,通过表3的分析结果,我们可以得出结论,锻炼次数与个人幸福感之间存在着密切的关系。锻炼不仅有助于身体健康,还能够释放愉悦感激素,从而在一定程度上提升个人的幸福感。这一结果为促进健康生活方式和幸福感的关系提供了有力的支持。

6.2. 家庭特征

表4呈现了家庭拥有房产数量与个人幸福感之间的二维列联分析结果。数据中拥有7套房产及以上的样本数量较少,因此上表中未给出。在未拥有房产的个体中,选择比较幸福和非常幸福的比例为69.82%。相比之下,拥有一套房产的个体比例为76.98%,拥有两套房产的个体比例为85.74%,拥有三套房产的个体比例为92.08%,拥有四套房产的个体比例为89.06%,拥有五套房产的个体比例为90.63%。从中我们可以得出,拥有房产数量的增加对个人幸福感的提升具有显著影响。此外,随着拥有房产数量的增加,选择非常幸福的比例总体上也呈现增加趋势。

Table 4. Contingency statistics of the number of houses and personal happiness

表4. 房产数量与个人幸福感的列联统计表

综上所述,可以得出结论,家庭拥有房产数量是影响个人幸福感的一个重要因素。然而,当家庭拥有的房产数量达到3套后,进一步增加房产数量对个人幸福感的影响已不再明显。这一结论为理解家庭拥有房产数量与个人幸福感之间关系提供了有益的信息 [8] 。

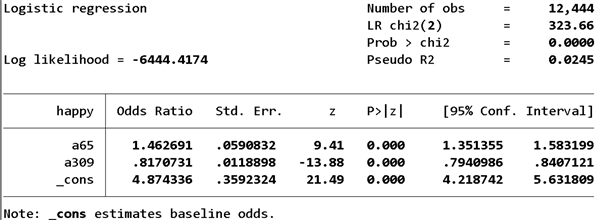

图1展示了家庭拥有房产数量和锻炼次数的Logistic回归分析结果。在该图中,两个变量的p值均显示显著性水平较低,这表明家庭拥有的房产数量以及锻炼次数与个人幸福感之间存在紧密的关联。通过分析所得的OR值,我们得出结论:当房产数量增加一个单位时,个人幸福感指数提升约1.46倍。同时,由于锻炼次数变量中,1代表每天锻炼,5代表从不锻炼,随着锻炼次数的增加,即锻炼时间减少,个人幸福感指数为原来的0.81倍。

Figure 1. Logistic regression analysis of property quantity and exercise frequency

图1. 房产数量与锻炼频率的逻辑回归分析

图2呈现了Logistic回归的边际效应图,从图中可以明显观察到,随着房产数量的增加,从不锻炼和每天锻炼的个人幸福感指数之间的差异逐渐减小。因此,可以推测房产数量对于个人幸福感的影响,相较于锻炼次数而言,可能更加显著。与此相反,当房产数量较为有限时,不同锻炼次数对个人幸福感的影响则更加显著。

Figure 2. Logistic regression marginal effect of number of properties and frequency of exercise

图2. 房产数量与锻炼频率的逻辑回归边际效应图

6.3. 社会特征

通过对被调查者所在省份与个人幸福感的二维列联表数据的分析,我们制作了表5,展示了各省的平均幸福指数。需要注意的是,图中省份未包含表新疆、西藏、海南和台湾这四个省份,并不意味着这些地区的平均幸福指数较低。而是因为本研究所使用的CGSS2017 数据未包含这些省份的信息,因此未将其纳入分析范围。

Table 5. The average happiness index table of Chinese provinces

表5. 中国各省的平均幸福指数表

总体而言,从数据结果来看,北方城市的平均幸福指数较南方城市更高。具体而言,北京、上海、河北、山东和青海等省份的平均幸福指数位于前列。这与之前所进行的各省平均GDP比较有所不同,显示出平均GDP较高并不一定导致平均幸福指数更高。这一结果与常规的认知有所出入。例如,广东作为一个拥有两个一线城市的省份,并未在平均幸福指数中位居前列,这与预期不符。此外,青海省的平均幸福指数也令人意外,排名仅次于上海和河北。

对于北方城市平均幸福指数较高的现象,有一种可能的解释是,北方人的性格更加豁达,相较之下,南方人可能较为细腻。这导致南方人可能因为琐碎小事而影响心情,进而降低个人幸福感。北方人则天生较为乐观和开朗,对小事看得开,因此其个人幸福感可能相对较高。这种解释能够一定程度上解释北方与南方城市平均幸福指数之间的差异。

7. 研究结论

在个人特征方面,性别对个人幸福感的影响相对较小,然而女性的个人幸福感稍高于男性。关于新旧媒体偏好,研究显示偏好新旧媒体与个人幸福感之间存在一定关联,偏好新媒体的个体表现出较高的幸福感,相较于偏好传统媒体的个体。体育锻炼次数在个人幸福感方面也有积极作用,其正向影响较为显著。随着锻炼次数的增加,个人幸福感呈现出递增的趋势。

在家庭特征方面,家庭拥有的房产数量与个人幸福感之间存在显著关联。该关系为正相关,一般而言,家庭拥有的房产越多,个人的幸福感可能越高。然而,当房产数量达到一定水平后,对个人幸福感的提升趋势逐渐减缓,已不再明显 [9] 。

就社会特征而言,各省份的平均幸福指数呈现出或多或少的差异。总体而言,北方地区的个人幸福感稍高于南方地区。需要注意的是,并不能一概而论地认为平均GDP高的省份个人幸福感就一定较高。例如,广东、青海等地,以及一线城市和三线城市之间的平均幸福指数并不总是保持一致。

在综合考量这些结果时,我们可以得出结论,个人幸福感受到多个因素的影响。性别、媒体偏好、体育锻炼、年龄、政治面貌、家庭房产以及所在地区均对个人幸福感产生一定程度的影响。这些发现为进一步了解个人幸福感的形成机制提供了有价值的线索,为制定幸福感提升的政策和策略提供了参考依据。