1. 引言

在人类发展的历史进程中,贫困问题一直都是阻碍社会进步的重大问题,2021年2月,习近平总书记宣告我国脱贫攻坚战取得全面胜利,历史性地完成了消除绝对贫困的艰巨任务,中国的扶贫事业已经进入乡村振兴与共同富裕的新阶段,所面临的贫困问题也从绝对贫困转变为了相对贫困 [1] 。然而,在扶贫工作中政府大多只是从经济扶贫的角度为贫困者提供物质帮助,并没有充分关注贫困人口的心理特点,从而导致多数贫困人口仍旧处于精神贫困、心理贫困的状态,而这种贫困心态往往会使个体做出不恰当的经济决策,从而造成恶性循环,增大返贫风险。因此,本研究以大学生为研究对象,从心理学视角出发,针对贫困心态对个体跨期选择的影响及其内在机制进行了探究。

贫困心态(Poverty Mindset)是指由物质匮乏所引起的一种心理特征,它通常表现为不合理的认知与行为模式。贫困心态这一概念最初源自于稀缺理论,该理论将资源无法满足需求时产生的稀缺感觉称为稀缺心态,这种心态使个体更加关注稀缺资源从而忽视其他事物 [2] 。与稀缺心态相比,贫困心态主要关注个体的经济资源。贫困心态不仅是对物质贫困的认知反应,它能单独存在并对当前状态产生影响,有研究表明个体对贫困的感知会客观影响个体的行为 [3] 。

跨期选择(Intertemporal Choice)是指个体在当前与未来之间进行权衡最终做出选择的行为。研究发现个体在跨期选择中往往更偏好即时的小奖赏而非未来更大的奖赏,即未来奖赏的主观价值随着时间的延迟降低了,这种现象成为延迟折扣,而个体对远期奖赏的折扣程度称为时间折扣率,个体的时间折扣率越大则未来奖赏的主观折扣越多,就越偏好小而即时的收益 [4] 。影响个体跨期选择的因素主要分为特质性因素与状态性因素 [5] ,其中状态性因素对个体跨期选择偏好影响最大,蒋元萍等人发现不同情绪效价对跨期选择有不同的影响,启动积极情绪的被试有更低的时间折扣率,而消极情绪增加了个体的即时偏好 [6] ;此外,有些学者对压力坏境进行操作,发现压力能够显著增加个体的时间折扣率 [7] 。

有关贫穷的研究发现,贫富状态会影响个体的经济决策 [8] ,处于贫困状态的人会表现出更高的延迟折扣 [9] ,有学者通过实验对经济贫困的个体进行了干预发现积极的干预措施能改变贫困个体的选择偏好 [10] 。除贫困状态外,贫困心态可能对跨期选择偏好有着更直接的影响。研究发现持续的物质贫困会诱发贫困的心理状态从而影响选择偏好 [11] ;贫困个体也常常对未来持悲观态度,从而做出牺牲未来可能性减轻当前困扰的选择,这也导致了短视与贫困恶性循环的贫困陷阱 [12] 。总之,贫困心态可能会增加个体在跨期选择中的时间折扣率。

心理资本是个体在成长与发展过程中形成的积极心理状态,也是对个体行为产生稳定影响的内在特质 [13] 。心理资本的核心成分包括自我效能感、乐观、希望与韧性,其中自我效能感是指个体自信能够成功的胜任感;乐观是指个体对事件的积极归因;希望是个体为实现目标而调整自身的心理状态;韧性是个体从挫折中迅速调节恢复的心理能力 [14] 。这一内在心理状态可能在贫困心态与跨期选择间起中介作用,有研究发现贫困会显著降低个体的心理资本 [15] ,具体而言,感知到贫困的个体会因贫困心态而损耗有限的心理资源,影响自我调节 [16] ,同时会负面影响对未来的认知,导致失去对未来的信心从而影响决策。

综上所述,本研究将在前人研究的基础上进一步探讨贫困心态对个体跨期选择偏好的影响,同时引入心理资本这一中介变量探索贫困心态对跨期选择影响的内在机制以寻求从本质上解决心理贫困问题的方法。因此,本研究提出以下假设:

H1:贫困心态与个体跨期选择的时间折扣率呈正相关;

H2:心理资本在贫困心态与跨期选择间起中介作用。

2. 研究方法

2.1. 研究对象

采用问卷星发放调查问卷,选取中国高校大学生为调查对象,最终获得有效问卷216份,其中包括100名男生,116名女生。

2.2. 研究材料

2.2.1. 贫困心态问卷

使用张彦驰编制的贫困心态问卷,被试根据自身状况来完成个人经济状况的测量,问卷包含11个项目,其中项目3、7、11为反向计分,问卷采用7点计分,分数越高贫困心态水平越高。在本研究中量表的Cronbach’s α系数值为0.75。

2.2.2. 积极心理资本量表

采用张阔等人编制的积极心理资本量表 [17] ,共包含26个项目分为4个维度,分别为自我效能感、乐观、希望与韧性,采用7点计分,分数越高代表心理资本水平越高。在本研究中量表的Cronbach’s α系数值为0.86。

2.2.3. 跨期选择问卷

采用陈海贤与何贵兵编制的跨期选择问卷 [18] ,共19个题目,每个题目包含即时获得的奖赏(A选项)与延迟180天后获得的奖赏(B选项)两个选项。A选项从50元开始依次递增至950元,B选项始为1000元。用被试首次选择A选项的即时金额与上一个题目A选项的即时金额计算算数平均数作为主观值,使用公式V = A/(1 + KD)计算K值,其中V是主观值,A为延迟奖赏金额,D为延迟天数。将K值取对数作为时间折扣率,时间折扣率越大越大,意味着个体越偏好即时选项。

2.3. 数据处理

使用SPSS25.0对数据进行录入和管理,并且使用SPSS25.0进行共同方法偏差检验,对所收集数据进行描述统计,并采用皮尔逊积差相关对贫困心态、时间折扣率、心理资本之间的相关性进行分析。使用Hayes建立的SPSS宏程序PROCESS (MODEL4)进行中介效应检验。数据以M ± SD呈现,p < 0.05为差异具有统计学意义。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

共同方法偏差是指因同样的数据来源或评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身特征所造成的自变量与因变量之间人为的共变,常用的统计控制方法是Harman的单因素检验,其判断指标是探索性因素分析的第一个公因子解释的变异量不超过40%,因为本研究的研究变量中贫困心态与心理资本的测量主要采用自我报告且使用的是问卷调查法,这可能会导致共同方法偏差。因此对收集的数据用Harman单因素检验法进行检验,将贫困心态、心理资本在内的所有项目进行未旋转的因子分析。结果显示,特征值大于1的因子共有19个,第一个特征值大于1的因子的方差解释百分比为26.83%,小于40%的临界值,可以认为本研究存在不严重的共同方法偏差。

3.2. 描述性统计与相关分析

各变量描述性统计及相关分析如表1所示。对各变量的描述性统计发现,贫困心态的得分4.28 ± 1.05,得分略大于4,说明被试贫困心态处于中等水平,心理资本的分为4.49 ± 0.68,说明被试的心理资本处于中等水平。

对贫困心态、心理资本和时间折扣率进行皮尔逊相关分析,结果显示贫困心态与时间折扣率呈显著正相关(r = 0.44, P < 0.01),贫困心态越高的个体时间折扣率越高;贫困心态与心理资本呈显著负相关(r = −0.28, P < 0.01),贫困心态越高的个体心理资本水平越低;心理资本与时间折扣率呈显著负相关(r = −0.33, P < 0.01),心理资本水平越高的个体时间折扣率越低。三个变量间的相关关系显著,可以进一步进行中介效应分析。

Table 1. Descriptive statistics and correlation analysis of each variable

表1. 各变量描述性统计及相关分析

3.3. 心理资本在贫困心态与时间折扣率间的中介作用

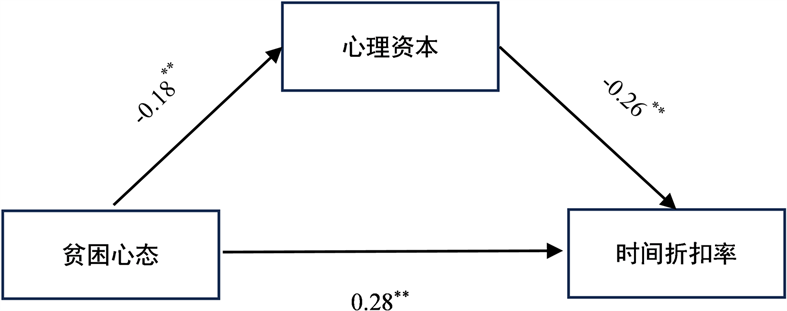

采用process插件中的模型4来检验心理资本在贫困心态与时间折扣率间的中介作用(结果见表2)。结果表明,贫困心态能显著正向预测时间折扣率(β = 0.33, P < 0.01),负向预测心理资本(β = −0.18, P < 0.01);当贫困心态与心理资本同时预测时间折扣率时,心理资本显著负向预测时间折扣率(β = −0.26, P < 0.01),同时贫困心态仍能显著正向预测时间折扣率(β = 0.28, P < 0.01)。

Table 2. Testing the mediating model of psychological capital

表2. 心理资本中介模型检验

注:*表示P < 0.05;**表示P < 0.01。

进一步中介效应分析可知(见表3),以贫困心态为自变量,时间折扣率为因变量,心理资本为中介变量,考察贫困心态与时间折扣率的关系,包括直接效应和以心理资本为中介变量的间接效应。结果发现,贫困心态对时间折扣率的直接效应为0.28,95%的置信区间为[0.19, 0.37],以心理资本为中介的间接效应为0.05,95%的置信区间为[0.01, 0.10]。

Table 3. The analysis of the mediating role of psychological capital on poverty mindset and delay discounting rate

表3. 心理资本对贫困心态与是时间折扣率之间的中介效应分析

综合上述数据可以看出,直接效应与间接效应的95%置信区间不包含零。说明贫困心态对时间折扣率的间接效应具有统计学意义,即在控制了心理资本后,贫困心态对时间折扣率的直接效应仍然显著。因此,心理资本在贫困心态与时间折扣率之间存在部分中介,且中介占比为15.15%,如图1所示。

Figure 1. The mediating model of psychological capital on poverty mindset and delay discounting rate

图1. 心理资本对贫困心态与是时间折扣率之间的中介作用模型图

4. 讨论

本研究通过问卷调查的方式构建了一个中介模型,探索了贫困心态、心理资本与时间折扣率之间的关系,得到了如下结论。

1) 贫困心态对个体跨期选择的时间折扣率有正向预测作用,对个体的心理资本水平有负向预测作用;

2) 个体的心理资本水平能够负向预测个体跨期选择的时间折扣率。

3)心理资本在贫困心态与个体跨期选择之间起部分中介作用。

研究发现贫困心态是影响个体跨期选择的重要因素,即拥有贫困心态的个体在跨期选择中表现得更加短视,忽略了未来的收益,这与前人的研究结果相一致 [19] [20] 。根据前人的研究以及贫困心理学的观点,这种现象的产生一方面可能是因为贫困造成的自我资源损耗,物质的缺乏导致心理上的缺乏,从而影响个体的自我完整性,而对于即时奖励的偏好则是通过流动补偿的方法来维持自我完整性的一种手段;另一方面贫困心态可能会对动机功能或心理资本造成影响,这些因素对个体的认知功能有很大影响,贫困心态由此可能使个体产生无力感与注意性忽视,从而机械地考虑当下,掉入贫困陷阱,陷入恶性循环。

同时研究引入心理资本这一中介变量,进一步探讨了贫困心态对个体跨期选择影响的内在机制,即贫困心态会通过降低心理资本从而间接使个体地时间折扣率增高。这主要是因为贫困心态对心理资本的消极影响,一方面心理资本的核心成分包括自我效能感、乐观、希望与韧性,它们的降低会影响个体的归因方式,将贫困的现状归因于自身能力不足,因此陷入内生动力不足的状态,对未来失去信心,从而进一步忽视未来的延迟收益,而局限于眼前的蝇头小利;另一方面心理资本中包含了认知资源,而其与个体的思维方式高度相关,贫困心态导致心理资本的降低使得个体自动化的直觉思维增多,而需要耗费认知资源的分析思维减少,因而在跨期选择中拥有贫困心态的个体更多将注意力投射到即时选项的利益上而忽视了其中包含的潜在损失,导致了更多的短视行为。

基于以上研究,本研究能从实践角度给予一定的启示。首先,针对相对贫困者不应仅关注其物质上的匮乏,更需要提供专业的心理疏导,因此进一步发展心理卫生服务,助力心里贫困者拜托贫困心态势在必行;另一方面,加强积极心理学研究成果的运用,通过正念训练、自我肯定等心理干预措施提高心里贫困者的心理资本,令其恢复自信,以积极向上的心理面对生活,在决策时也能更加关注未来,从而摆脱贫困陷阱,在精神上真正脱离贫困,这也将有助于阻断相对贫困的代际传递。

但本文也存在着以下缺陷:首先,本次研究样本代表性不足,未来研究可以扩大样本的取样范围;其次,本研究仅探究了贫困心态对跨期选择的一个影响路径,未来研究可以考虑其他的中介或调节因素;最后,研究未对可能的干预措施进行实验验证,未来研究可以对可能的干预措施的有效性及作用机制进行探究。

5. 结语

当前我国的扶贫事业已经进入巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的新阶段,但是多数脱贫人口仍处于心理贫困、精神贫困的状态,同时这种贫困心态的个体会表现出认知资源不足,心理压力大,在做出经济上的选择时可能会更加关注眼前的即使利益从而忽略长期效益,导致陷入贫困陷阱,增加返贫风险。本研究对贫困心态与跨期选择的关系进行了研究,发现了贫困心态通过心理资本影响跨期选择的路径,为缓解贫困心态,改变其跨期选择偏好提供了重要参照,并提出心理学在激发内生动力,全面推进乡村振兴中的实践可行性。