1. 引言

传统的人力资本理论提出,人们可以通过教育等方式提高自己的能力,从而提高未来的收入水平,但以往的研究中这种能力往往被认为是“认知能力”,包括基本的数学运算能力和读写能力、生产知识和技术等。随着研究的逐步深入,Bowles发现,当在控制家庭社会经济地位以及认知能力等一些变量后,明瑟收入方程仍然有三分之二左右的方差不能被解释,从而认为人力资本模型中的“能力”不能局限于“认知能力”,还应包括“非认知能力” [1] [2] 。

随着近年来研究的不断深入,一方面对非认知能力的认识逐渐跳出与认知能力相挂钩的定式思维,开始强调其独立于认知能力之外对个体的影响。与认知能力相比,非认知能力不仅显著正向影响劳动者的收入 [3] ,还影响个体的身体健康 [4] 。另一方面,影响非认知能力形成和发展的多种因素引起学界重视,但由于非认知能力本身的特质和研究的局限,学界尚未对非认知能力在大样本下的测量工具达成共识。现有研究认为对青少年非认知能力的影响主要来自家庭投资和学校干预,其中学校偏重学业成绩,使得对非认知能力的培养在一定程度上被掩盖和忽略 [1] [5] 。家庭因素越来越受到重视,研究表明,父母通过家庭环境和干预对子女的非认知能力产生影响,这种影响需要长期的、父母双方的影响,因而最好在子女幼儿时期就开始进行家庭投资 [6] 。

家庭的环境对青少年成长有着潜移默化的影响。家庭是最初的社会化场所,家庭环境的特征决定了家庭亚文化,从而对青少年的成长造成影响 [6] 。从出生到步入学校再到完成学业,这期间家庭间不同的经济状况或社会阶层都会对孩子的教育获得和能力培养造成影响 [7] ,进而造成个体之间人力资本的差异 [8] 。这其中体现出的教育公平问题值得我们深究。

在中国传统的教育体系中,父母一直扮演着至关重要的角色,在教育上与学校协同分工。学校注重知识技能的培养,家庭教育则通过家训家规、言传身教引导孩子的行为处事。而随着近现代女性社会地位的提高和全日制学校的出现,父母开始错误地认为学校可以完全地行使教育职责,自己只需要在物质上满足孩子,从而将陪伴孩子的时间压缩投入工作。但研究已经发现,父母陪伴的缺失会对处于成长期的子女心理健康方面的发展产生负面影响 [9] [10] 。此外,考虑到中国存在城乡二元社会结构,城乡不同家庭在社会经济水平、家庭结构、教育理念和教养方式上存在较大差异,这些因素都将或多或少地影响青少年非认知能力的发展,因而本文也将尝试探讨父母参与的中介效应在城乡家庭中是否存在不同。基于此,本文选取了父母参与这一视角,探究家庭经济状况的感知对青少年非认知能力的影响机制。

2. 文献综述

2.1. 非认知能力概念界定

传统的人力资本模型使得早期学者对“能力”的理解局限在“认知能力”中,限制了人力资本理论的解释力。Bowles等人对该模型的假设进行了拓展,指出人力资本模型的“能力”除已经被广泛认可的“认知能力”之外,还应包括“非认知能力”,这部分对个体的学业成就和其在劳动力市场中的收入具有重要影响,凸显了非认知能力的经济价值 [11] 。因而在经济学中,非认知能力被视作与受教育程度以及计算能力、语言能力、记忆力等认知能力相对应的,可用人格特质进行衡量的能力 [12] 。随着研究不断深入,非认知能力的作用越来越受到社会学家、心理学家和经济学家的重视和验证 [13] 。

虽然还未达成统一标准,但目前国外最常使用并被普遍接受的非认知能力测量工具有自尊量表、内外点控制量表、大五人格因素量表等 [14] [15] 。其中大五人格因素量表将人格分为五个不同的维度:情绪稳定性、开放性、宜人性、外向性、尽责性。该模型的适用范围较广,认可度较高,国内现有研究也多以大五人格量表为基础,并在此之上引入如社交能力 [4] 、自我认知 [5] 、朋友质量 [16] 等其他相关指标。由于其具有较高的概括性和实用性,本研究也将基于大五人格模型展开,结合问卷设计构造指标。

2.2. 家庭经济状况感知对青少年非认知能力的影响

现有研究普遍表明,儿童和青少年对家庭的经济状况的感知对个体的发展有重要的影响。高收入的家庭为子女提供的经济、文化和智力资源相比低收入家庭更为丰厚,更好地为子女的成长和教育提供物质保障 [17] 。国外研究中,Fletcher和Wolfe使用美国幼儿园至五年级孩子的面板数据检验家庭收入对于孩子幼儿期到少年期的非认知技能的影响,结果显示,孩子入园起就存在因家庭收入不同而导致的非认知技能的显著差异,且差异会随着年级的升高不断扩大 [18] 。国内研究中,杜屏等人通过调查天津部分小学的三、四、五年级学生得出,父母工资收入与子女非认知技能的发展具有显著相关性,并呈现非线性的复杂关系 [5] 。王慧敏等人实证发现,接受学前教育能够使青少年具备更高的非认知能力,在社会交往和自我效能方面都有更好的表现,但学前教育存在家庭背景差异,家庭社会经济地位更高的孩子更可能接受学前教育,从而影响其非认知能力的发展 [7] 。

2.3. 父母参与的中介作用

“父母参与”作为于18世纪初便由部分社会学家和教育学家提出的概念,至今仍未在学界得到统一的界定,现有研究大多广泛使用Colman对父母参与的定义 [19] [20] 。Colman将家庭中父母参与子女的生活和教育看作是社会资本的表现,将父母的经济资本、人力资本与子女的成长发展连接到一起,从而影响青少年时期子女人力资本的发展和成年后自身社会经济地位的取得 [19] 。Colman还提出社会资本在人力资本的再生产中的重要作用,当父母子女与家庭外部,如孩子同学的父母或孩子的老师构成社会网络的充分闭合时,子女会得到更为丰富的社会资本 [19] [20] [21] 。而父母参与就是社会闭合的一种具体形式,包括父母与孩子交流、监督和指导孩子的学习、为孩子读书和带孩子参加文化活动等行为 [22] 。

父母参与会受到家庭经济状况的影响。家庭压力理论模型表明,低社会经济地位可能会造成父母迫于生活的压力,对子女的教育缺乏耐心和自信,认为自己没有能力在教育上帮助孩子,从而抑制父母参与子女生活和教育的积极性 [23] 。同时,较低的家庭收入会使父母将更多的时间放在工作上,以期为子女提供更好的物质条件,相应减少陪伴辅导子女的时间 [22] 。此外,相较于社会经济地位较高的家庭,社会经济地位低的家庭更多地使用专制型的教养方式,父母对子女要求严格但沟通较少,倾向于使用惩罚或强迫而非沟通和解释的方式要求子女服从 [24] 。

研究表明,父母参与作为一种社会资本,能够对子女的非认知能力发展产生显著的影响,提升他们的人力资本。父母的积极参与和陪伴能够有效促进子女自我效能感的形成 [17] ,满足青少年的心理需求,引导青少年形成良好的生活习惯和较强的自控能力 [25] 。同时,良性的亲子交流可以帮助子女形成亲社会行为,降低青少年违纪和犯罪的几率 [26] 。但也有研究提出,父母参与应适度,过度的父母参与和不当的参与方式有可能会激起青春期的子女强烈的逆反心理,导致不良行为的发生,更严重的情况下会导致子女形成反社会性心理和反社会性行为 [27] 。

2.4. 提出假设

目前已有部分研究开始关注父母参与在家庭经济状况和青少年非认知能力之间的中介效应,父母参与的作用越来越受到重视。国外的研究发现,在控制一些与父母参与有关的变量(如参与教育的时间、教育资源投入等)的影响后,家庭收入对子女的发展仅有微弱的直接作用 [28] 。而国内的研究中,刘保中等人的研究发现,尽管良好的家庭社会经济背景为青少年提供了经济和人力资本优势,但这种优势需要通过积极的父母参与的方式转化为实际作用到子女身上的有效助力 [21] 。这些研究结果都部分证明了,父母参与在家庭经济状况和青少年非认知能力之间可能存在显著的中介作用。基于此,本文从父母参与角度出发,探究青少年对家庭经济状况的感知对自身非认知能力的影响,并发掘其背后的作用机制。基于此,本文提出以下三条基本假设:

H1:家庭经济状况感知对青少年非认知能力有显著的积极影响。

H2:父母参与在家庭经济状况感知对青少年非认知能力的影响中起中介作用。

H3:家庭经济状况感知通过父母参与间接影响青少年非认知能力的路径存在异质性。

3. 数据和变量说明

3.1. 数据

本文使用的数据来自中国人民大学中国调查与数据中心所提供的中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,以下简称CEPS) 2013~2014年基线数据,该数据以初中七年级和九年级两个同期群为调查起点,以人口平均受教育水平和人口流动比例为分层变量,采用多阶段的概率和规模成比例进行抽样,从全国随机抽取了28个县级单位(县、区、市)、112所学校、438个班级的19487名学生,该样本在全国范围内具有代表性。本研究选定七年级的学生数据和家长数据作为数据样本,剔除无效样本和变量缺失值后,进入分析的有效样本量为5508个。使用SPSS 22.0和AMOS 25.0统计软件通过潜变量的结构方程模型验证中介效应。

3.2. 变量

被解释变量为非认知能力。由于国内学者对非认知能力的测量尚未达成一致意见,本文根据已有文献和CEPS的问卷设计结合大五人格特质模型,构造自我效能、情绪稳定性、自控力和宜人性四个非认知能力的测量指标 [3] [4] [29] 。变量的测量题目如表1所示,每个问题的选项用数值代表程度,得分越高,说明个体在人格特质方面越积极;家庭经济状况感知为解释变量。问卷中询问了学生目前的家庭经济状况,选项代表感知程度,分值越高,说明学生对家庭经济状况的感知越良好;本研究的中介变量为父母参与虚拟变量,分别包括亲子交流、生活管教、学业辅导、文化活动参与和成瘾行为控制。变量的测量题目如表1所示,选项用数值代表频率,数值越高,说明父母对孩子学习和生活的参与程度越高;本文选取了四个控制变量,分别对应个体特征和父母特征两个方面。代表个体特征的变量有性别和户口,代表父母特征的分类变量为父母最高职业和父母最高学历,具体分类指标见表1。

4. 数据分析

4.1. 描述性统计结果

Table 1. Variable description and descriptive statistical analysis results

表1. 变量说明及描述性统计分析结果

表1报告了所有变量的描述性统计分析结果。从表中数据可以看出,样本的分布均较为平均,男生占比为49%,农业户口的学生占比为49%。表中各非认知能力的观察变量均值几乎都高于3,说明样本中的青少年均具有较为良好的非认知能力。父母参与的各个观察变量均值均大于2,总体上父母对子女学习和生活的参与频率较高。

4.2. 结构方程模型分析

本研究数据主要来自自我报告的学生问卷,结果可能存在共同方法偏差,造成研究结果偏离真实情

注:研究中所有涉及显著性表示的均为*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

注:研究中所有涉及显著性表示的均为*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

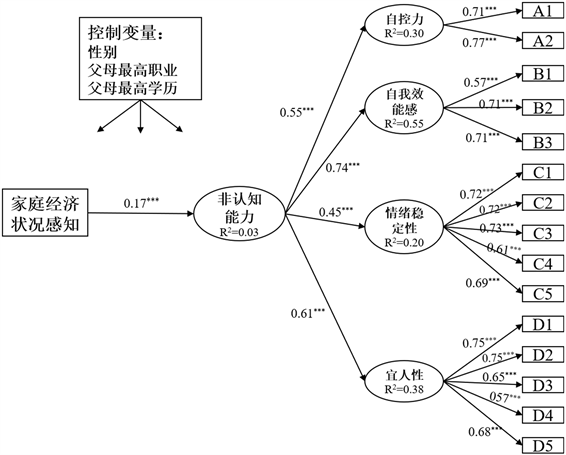

Figure 1. Structural equation model of the influence of perception of family economic status on adolescents’ non-cognitive ability

图1. 家庭经济状况感知影响青少年非认知能力的结构方程模型

况。本研究使用Harman单因子检验模型中是否存在共同方法偏差。结果表明,通过对纳入检验的30个题项进行主成分分析,得到9个特征值大于1的因子,其中第一个因子的方差解释百分比为19.44%,低于40%的临界标准,可以认为共同方法偏差不明显。

为了验证H1,本研究建构了家庭经济状况感知为外生变量、非认知能力为内生潜变量的结构方程模型(见图1)。模型各项拟合指标为x2∕df = 15.439,CFI = 0.945,TLI = 0.935,RMSEA = 0.050,其中x2∕df为卡方自由度比值,通常认为该比值小于3时模型拟合良好,但由于卡方检验的值容易受到样本容量的影响,不适用样本数量较大的样本模型,根据温忠麟等人的建议选择其他指标判断 [30] 。模型的近似误差均方根(RMSEA)小于0.08,非规范拟合指数(TLI)和相对拟合优度指数(CFI)大于0.9,说明建构的结构方程模型达到了可以接受的拟合要求。检验结果看,家庭经济状况对非认知能力的直接效应为0.172,且p < 0.001,说明家庭经济状况对非认知能力存在显著的正向影响,H1得证。

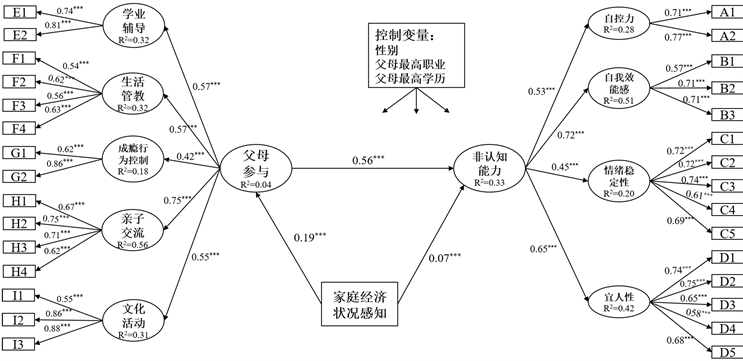

为了验证H2,研究建构了家庭经济状况为外生变量、非认知能力为内生潜变量、父母参与为中介变量的结构方程模型(图2)。从检验结果看,模型各项拟合指标为x2∕df = 10.306,CFI = 0.913,TLI = 0.905,RMSEA = 0.040,表明模型拟合良好,能够比较真实准确地反映各个变量的作用。家庭经济状况感知在中介变量的影响下对非认知能力的直接效应依然显著(β = 0.067, p < 0.001),证明家庭经济状况越好,个体的非认知能力相应越高;同时,父母参与作为中介变量对非认知能力有显著的正向影响(β = 0.558, p < 0.001),即父母越多的参与可以带来子女非认知能力的提升;同时,家庭经济状况对父母参与也存在显著的正向影响作用(β = 0.195, p < 0.001),即家庭经济状况越好,父母就会越多地参与子女的学习和生活。

Figure 2. Relationship mechanism among parental involvement, perception of family economic status and non-cognitive ability

图2. 父母参与、家庭经济状况感知与非认知能力的关系机制

为了验证父母参与在家庭经济状况预测非认知能力中所起的中介效应是否显著,本研究采用偏差校正非参数百分位Bootstrap重复取样5000次进行中介效应检验,并计算95%的置信区间,如果置信区间中不含零,则说明具有显著中介效应,检验结果如表2所示。根据检验结果可知,在家庭经济状况对学生非认知能力的影响区间中,父母参与的中介效应值为0.109,占总效应的61.93%,置信区间为[0.087, 0.133],区间不包含0,因而可以得出结论,父母参与在家庭经济状况与个体非认知能力之间的中介效应显著,H2得证。

Table 2. Mediating effect and 95% confidence interval of Bootstrap estimation

表2. Bootstrap估计的中介效应及95%置信区间

为了检验H3,本文对中介模型进行了多群组分析,用以检验非农村户口和农村户口两组样本在中介效应上的差异是否显著。图3中分别呈现了基于非农户口和农业户口两组样本的中介模型运行结果。从模型的检验结果来看,模型拟合良好。表3展示了基于两组样本的标准化的中介效应结果,虚线代表系数不显著。

(a) 非农户口样本 (b) 农户口样本

(a) 非农户口样本 (b) 农户口样本

Figure 3. Structural equation model based on non-agricultural household registration sample and agricultural household registration sample

图3. 基于非农户口和农村户口样本的结构方程模型

在非农户口样本中,家庭经济状况通过影响父母参与显著地间接影响青少年的非认知能力,但家庭经济状况对青少年的非认知能力并没有显著的直接效应。同时,查看中介效应表(见表3)可知,城市家庭中父母参与的中介效应占比达到80%以上,根据温忠麟等学者所提出的判断标准,可以认为在城市家庭中,父母参与在家庭经济状况对青少年非认知能力的影响中起到完全中介作用 [31] 。

而对于农业户口样本而言,家庭经济状况一方面对青少年的非认知能力有显著的直接影响,另一方面通过父母参与对青少年非认知能力有显著的间接影响。表3显示,农村家庭中父母参与的中介效应占比为43.41%,即父母参与在农村家庭经济状况对青少年非认知能力的影响中起部分中介作用。

综上,农村样本中家庭经济状况感知对青少年非认知能力影响的总效应为0.182,大于城市样本的0.126。其次,父母参与在城乡样本中均表现出显著的中介作用,但是中介效应的程度存在差异,农村样本中父母参与的中介效应占比为43.41%,说明还有部分影响通过家庭经济状况直接作用于青少年非认知能;而城市样本中父母参与起到完全中介作用,说明在城市家庭中家庭经济状况主要通过父母参与的方式对青少年非认知能力产生影响。这说明父母参与的中介作用在不同的家庭条件下存在异质性,H3得证。

Table 3. Mediating effect and 95% confidence interval table of Bootstrap estimation under different samples

表3. 不同样本下Bootstrap估计的中介效应及95%置信区间表

5. 结论与讨论

本文从家庭视角出发,基于Coleman的社会资本理论,探寻影响青少年非认知能力发展的因素和作用机制,通过对CEPS数据进行分析,实证分析结果主要验证了三个假设:一是家庭经济状况感知对青少年非认知能力有显著的正向影响;二是父母参与在家庭经济状况感知对青少年非认知能力的影响中起中介作用;三是家庭经济状况通过父母参与间接影响青少年非认知能力的路径存在异质性。具体而言:

首先,分析结果验证了家庭经济状况感知对青少年的非认知能力有显著的正向影响,中介模型的结果也证实了父母参与在家庭经济状况和青少年非认知能力之间具有显著的中介作用,意味着家庭经济状况越良好,父母对子女的生活和教育参与越积极,青少年的非认知能力也会随之提高。因而对于家庭经济状况较差的家庭,可以通过加强积极有效的父母参与来帮助子女减弱对非认知能力的消极影响,从而提升人力资本水平并最终阻断贫困的代际传递。

其次,具体地观察父母参与对非认知能力各个维度的影响可以发现,父母参与对青少年的自我效能感和宜人性影响更为显著。这可能是因为青少年处于心理发展的敏感时期,需要父母的引导和陪伴,当父母更多地关心子女、参与子女的生活和教育,子女的自我效能感会有所提升。当父母的关心和陪伴增加时,子女会更多地感到家庭的温暖和归属感,提升他们的自尊水平,使他们更关注社会赞许和认同,促使其做出亲社会行为。同理,父母在子女的生活和教育中缺位,会对青少年的自信心和人际关系方面带来消极的影响。

再者,研究发现,父母参与的中介作用存在异质性。尽管在总样本、非农样本和农村样本中,父母参与的中介效应都是显著的,但是样本之间存在着影响路径差异。城市家庭中父母参与对青少年非认知能力的发展影响更大,存在着完全中介效应。而在父母参与的中介影响之下,农村家庭的家庭经济状况仍对青少年非认知能力的发展有着直接且显著的影响,父母参与的中介影响没有城市家庭显著。因而可以认为在城乡不同的家庭经济状况对青少年非认知能力影响的路径分析中,父母参与的中介效应存在着差异。

最后,本研究还存在着一些局限和不足,需要在未来的研究中改进。一是尽管教育领域经常使用CEPS数据进行实证分析,且信效度被大量研究所证实,但其本身并不是用于测定父母参与和青少年非认知能力的测量工具,加之业内尚未形成对父母参与和非认知能力的定义的共识,本文中采用的变量可能并不能完整地定义这二者,从而可能在一定程度上影响研究结果。二是未能考察不同发展时期的青少年非认知能力发展的特点以及背后的其他影响因素,不足以进一步展示父母参与程度及其中介作用是否在孩子不同的年龄段有差异,缺少纵向对比对假设的验证,可能导致研究结论存在片面性,后续也将继续使用CEPS的追踪调查数据对同一样本进行纵向比较,并对结论进行再验证和补充。