1. 引言

近年来,随着经济发展和城市化进程,以臭氧污染为代表的光化学污染日趋严重。臭氧已经成为继人们密切关注的PM2.5污染后的另一种重要污染物。近地面高浓度的臭氧对人类健康和生态系统有重要影响,如引起呼吸系统疾病,造成农作物减产等 [1] [2] 。

对流层中的臭氧主要通过人类活动排放的氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)等前体物,在一定的气象条件下,通过光化学反应生成 [3] [4] [5] 。

臭氧浓度除了与前体物浓度有关外,还与气象条件密切相关 [6] [7] [8] 。成都市地处四川盆地,静风频率高,盆地负地形不利于污染物的稀释扩散,大气环境容量远小于平原城市,区域性大气污染较为严重,是我国区域性大气复合污染最严重的四大区域之一 [9] [10] 。

本文利用成都市2015~2020年近地面臭氧和气象要素的观测数据,揭示相关气象要素对近地面臭氧浓度的影响,得出引起臭氧浓度超标的关键气象因子,同时定量评估了气象条件对臭氧浓度的影响,以期为成都市臭氧浓度预报预警及防控措施提供决策参考。

2. 资料与方法

2.1. 资料

2015~2020年成都市空气质量监测数据来源于成都市生态环境局分布于成都市的7个国控站点(灵岩寺站为对照站点,不参与全市平均)。站点分布如图1所示。

地面气象资料使用成都市国家基准温江站的数据,包括逐日的温度、湿度、降雨量、日照时数和风向风速的观测资料。

气象再分析资料:来源于欧洲中期天气预报中心(ECMWF)官网上下载的1981~2020年的ERA5月平均数据集(ERA5 monthly averaged data),时间间隔为1个月,空间分辨率为0.25˚ × 0.25˚,包括700 hPa和500 hPa位势高度场及对应高度层风场(U、V)、温度场、比湿场等,以及1000~300 hPa共20个高度分层的温度场、散度场、垂直速度和水平风(U)。

Figure 1. Air quality and meteorological stations in Chengdu

图1. 成都市空气质量监测站点和气象站点分布图

2.2. 分析方法

空气质量监测指标的含义和评价方法参考《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)。臭氧浓度日均值是指日最大8 h滑动平均值(MDA8),月均值指一个日历月内各日平均浓度的算数平均值。近地面臭氧浓度日超标是指臭氧MDA8浓度高于160 μg·m−3。同时根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012),将环境空气质量依照AQI指数大小分为6级:优(AQI ≤ 50)、良(50 < AQI ≤ 100)、轻度污染(100 < AQI ≤ 150)、中度污染(150 < AQI ≤ 200)、重度污染(200 < AQI ≤ 300)以及严重污染(AQI > 300)。

2.3. 评估方法

多元线性回归(Multiple Linear Regression, MLR)模型建立了一个反应变量和几个解释变量之间的函数。为了量化评价气象条件对空气质量变化的影响,应用逐步多元线性回归模型建立成都市夏半年的污染物浓度和气象变量之间的关系,本文中指臭氧日最大8小时滑动平均浓度(maximum daily 8-hour average ozone,缩写为MDA8 O3,以下同):

(1)

式中y为污染物浓度观测值(MDA8 O3);b0为截距项;bk为回归系数,xk为气象变量,ε为残余项。类似的MLR模型已在多个城市和区域成功应用于量化气象变率对PM2.5和O3的影响 [11] [12] [13] 。

因子选择步骤如下:

步骤1:计算2015~2016年夏半年MDA8 O3浓度与原始17个预备气象变量(表1)的相关性。在99%置信水平上具有统计学意义的气象变量被保留为候选预测因子1 (表2),以供下一步选择。

步骤2:为了尽量减小预测因子间相关性的影响,使用方差膨胀因子(VIF)来检验多重共线性问题 [14] 。VIF作为变量间共线性的度量,其计算方法如下:

(2)

其中

为决定系数。我们将VIF的阈值设为10,以表示共线性的最大可接受性。因此,去除VIF > 10的气象变量,保留剩余的候选变量作为因子2,进行下一步。

步骤3:为了获得最佳的模型拟合,基于AIC信息准则(Akaike Information Criterion, AIC)统计数据 [15] ,逐步添加或删除预测因子进行回归。当AIC达到最小值时,得到“预测因子3”。AIC的计算公式如下:

Table 1. 17 Preparatory meteorological variables

表1. 17个预备气象变量说明

Table 2. Correlations coefficients between O3 concentration and 17 Preparatory meteorological variables in the summer half of 2015~2020

表2. 2015~2020年夏半年O3浓度与17个预备气象变量的相关系数

注:R为相关系数。CI = 1 (CI = 0)表示在99%的置信水平上具有统计学意义(不显著)的相关性。

(3)

式中:SSE为误差平方和,即

,T为用于估计的观测数,K为回归中用的预测数。

步骤4:建立气象因子驱动的污染物浓度回归预测模型,代入2016~2020年逐日气象因子,模拟给出逐日的O3浓度。假定模拟浓度为气象驱动的污染物浓度,则与基准年相比,模拟浓度的变化量就认为是气象条件变化引起的,可计算出气象条件对污染物浓度变化量的贡献率∆M。

(4)

式中Ai为2016~2020年模型模拟浓度,A2015为2015年模拟浓度。

3. 结果与讨论

3.1. 2015~2020年成都市臭氧污染特征

3.1.1. 臭氧污染年变化特征

2015~2020年成都市臭氧超标天数共217 d,占总监测天数(即2015~2020年监测天数的总和,共2192 d)的9.9%,明显高于长三角地区 [16] 和成渝城市群平均值 [17] 。其中轻度污染193 d,占88.9%,中度污染22 d,占10.1%,重度污染2 d,占1.0%,无严重污染天气。可见成都地区的臭氧污染仍以轻度污染为主,整体趋势与广州 [8] 、长三角地区 [16] 类似。

2015~2020年成都市环境空气质量超标天数共590 d,其中臭氧超标天数占36.8%,约占总超标天数的三分之一,是成都地区除PM2.5外的第二大污染物。

Table 3. Variations of O3 polluted days and its proportion and O3 concentrations during 2015 to 2020 in Chengdu

表3. 2015~2020年成都市臭氧浓度与污染日数变化

从年变化来看(表3),2015~2020年成都市臭氧超标天数波动明显,年际差异较大。2015年臭氧超标日数达到40天,之后2016年臭氧超标日数明显下降,2017~2018年维持在相对降低水平,2019年开始有所反弹,2020年继续反弹至2015年以来的最多臭氧超标日(46天),臭氧污染日益凸显。臭氧超标天数占比在2016年下降至最低后,2017年开始反弹,2020年臭氧超标天数占比超过50%,为六年来最高。

《环境空气质量评价技术规范(试行)》规定,当城市一年内MDA8 O3的第90百分位数浓度大于160 μg∙m−3时,该城市的年度平均结果为超标。据此评价,成都市2015年和2019~2020年臭氧年度评价结果均为超标,2016~2018年臭氧年度评价结果虽然未超标,但MDA8 O3的第90百分位数浓度已十分接近超标限值,臭氧污染仍是影响成都空气质量的重要因素。

臭氧浓度的年际变化与臭氧超标日数基本一致。2015年成都MDA8 O3的第90百分位数浓度达到167 μg∙m−3,2016年明显下降至155 μg∙m−3,2017~2018年基本维持,2019年开始反弹,2020年继续反弹至近六年最高浓度(169 μg∙m−3)。六年平均浓度为160 μg∙m−3,与上海2013~2017年的平均值基本持平 [18] 。

3.1.2. 臭氧污染月变化特征

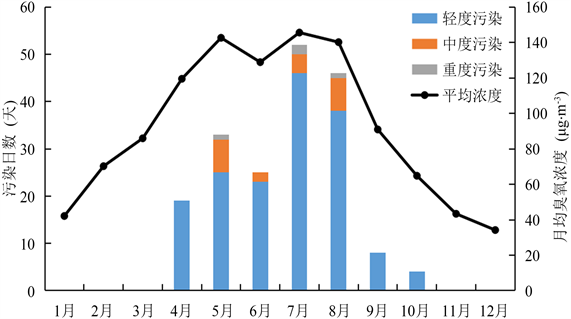

成都地区臭氧月平均浓度具有明显的月变化(图2),呈“M”型双峰分布特征,其中4~8月臭氧浓度维持在相对较高的水平,月平均臭氧浓度均大于100 μg∙m−3。具体来看,1~5月臭氧浓度持续升高,于5月达到全年的次高峰143 μg∙m−3,6月有所回落,7月再次升高达到全年峰值146 μg∙m−3,8月略有降低,9月开始迅速下降,在12月达到最低34 μg∙m−3。月差异显著,最高月臭氧浓度为最低月的4倍。

臭氧污染日数的月分布与月浓度均值的变化趋势基本一致,也呈现出双峰分布特征。臭氧污染日出现在4~10月,其中4、9和10月均为轻度污染,中度及以上污染出现在5~8月。5月和8月分别出现7天中度污染,占总中度污染日数的70%。较多的中度污染日数对5月和8月较高的月均臭氧浓度有一定贡献。污染天数最多的为7月,同时也是月均浓度最高的时间,2015~2018年累积污染天数达到52天,占总臭氧污染日数的27.8%。

成都地区臭氧浓度与臭氧污染日数的双峰分布特征与长三角、珠三角、重庆等国内主要城市群的特征一致,但在峰值的出现时间上各地有所差异 [16] [19] [20] 。

有研究指出,春季(4~5月)臭氧浓度较高可能是由于高空出现对流层顶折叠效应,对流层上部的高浓度臭氧通过沉降和平流作用输送到对流层造成的 [21] 。但成都市春季臭氧污染较重的具体成因仍有待进一步研究。

Figure 2. Monthly variation of O3 polluted days and averaged O3 concentration in Chengdu during 2015 to 2020

图2. 成都2015~2020年臭氧污染日数和月平均臭氧浓度月均分布

3.2. 臭氧浓度与气象条件的关系

3.2.1. 臭氧浓度与地面气象要素的关系

臭氧为光化学反应的二次产物,其浓度除了与前体物有关外,气象条件的影响也不可忽视,气象条件在臭氧的形成、传输、沉降和消散均发挥着重要作用 [4] [20] 。

针对易发生臭氧污染夏半年(4~9月),利用2015~2020年成都市温江站逐日地面气象观测资料,统计了日最大8 h滑动平均地面臭氧浓度与气温、相对湿度、降水量、日照时数等气象要素的相关关系(表4)。结果显示,臭氧浓度与气温呈显著正相关,尤其是与最高气温的相关系数达到0.71,而与最低气温则无明显相关,说明臭氧浓度变化受白天温度影响较大。臭氧浓度与相对湿度的相关性也较高,其中与最低相对湿度相关系数更高,为−0.70。臭氧浓度与日照时数也有明显正相关(r = 0.73)。臭氧浓度日均值与平均风速表现出一定的负相关关系(r = −0.21),与南京地区类似 [22] ,与重庆地区相反 [20] 。臭氧浓度日均值与降水的呈现弱的负相关性(r = −0.19),长三角地区和成都地区2014年的研究均指出降雨的臭氧浓度均值要低于非降雨日 [16] [23] 。

Table 4. Correlations coefficients between O3 concentration and meteorological factors from 2015 to 2020 Apr. to Sep.

表4. 2015~2020年4~9月臭氧浓度日均值与常规地面气象要素相关系数

3.2.2. 臭氧浓度超标的关键气象因子

由前面的相关性分析可知,臭氧浓度与日最高气温、日照时数、最低相对湿度的相关性较好。选取以上要素做进一步分析。

太阳辐射为光化学反应的发生提供了良好的反应条件。研究发现,臭氧浓度的日变化呈现“单峰型”变化特征,于午后达到峰值 [24] [25] ,与太阳辐射的变化趋势基本一致 [22] [23] 。在成渝城市群,太阳辐射每增加3 MJ∙m−2,臭氧平均浓度增加25 μg∙m−3左右,臭氧浓度超标率也逐渐升高 [17] 。

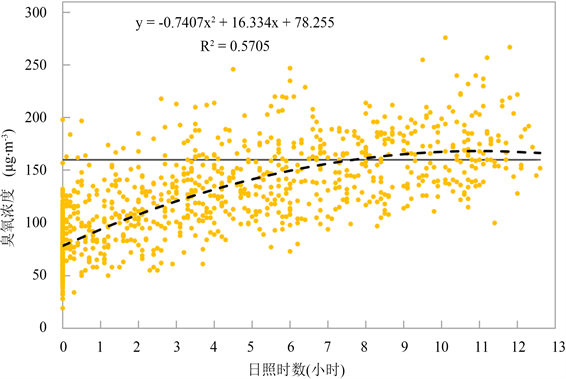

日照时数是能在一定程度上反映了太阳辐射对臭氧浓度的影响。统计2015~2020年成都市不同日照时数区间下臭氧浓度和超标率变化(图3)可以看出,随着日照时数的增加,臭氧浓度上升,臭氧超标率也明显增加。当日照时数大于8 h时,臭氧MDA8平均浓度达到160.8 μg∙m−3,超过二级标准限值。当日照时数大于10 h时,臭氧超标率达到55.6%。但当日照时数在0~2 h时,仍有少量臭氧超标日,最大MDA8达到198 μg∙m−3,而当日照时数大于10 h时,最低臭氧MDA8为100 μg∙m−3。说明近地面臭氧浓度虽然与日照时数有很强的相关性,但同时也受其他条件的影响,日照时数并不是唯一决定因素。

Figure 3. O3 over-standard rate and concentration in different sunshine hours over Chengdu during 2015 to 2020

图3. 2015~2020年成都市不同日照时数下臭氧超标率和浓度均值

Figure 4. Scatterplot between O3 concentrations and sunshine hours

图4. 臭氧浓度与日照时数散点图

臭氧MDA8浓度与日照时数的拟合结果显示(图4),臭氧MDA8浓度与日照时数呈现非线性关系。日照时数较低时,臭氧MDA8浓度随日照时数增加呈准线性增加;随着日照时数的增加,臭氧MDA8浓度上升速度减缓;当日照时数大于9 h时,臭氧MDA8浓度增长不明显。

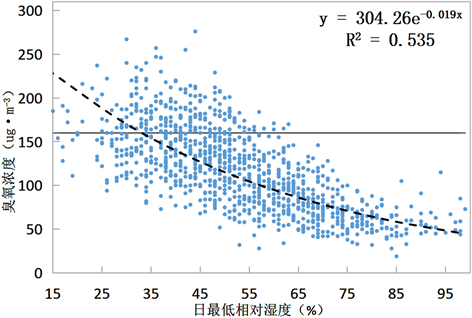

相对湿度是空气中绝对湿度与同气温和气压下饱和绝对湿度的比值,表征水汽的饱和程度。由表2可知,臭氧浓度与日最低相对湿度的相关性要好于与日平均湿度的相关性。

统计2015~2020年成都市不同最低相对湿度区间下臭氧浓度和超标率变化(图5)可以看出,随着最低相对湿度的增加,臭氧浓度和臭氧超标率均呈现出先增加再减小的趋势。当最低相对湿度小于30%时,臭氧MDA8平均浓度为155.1 μg∙m−3,臭氧超标率为33.9%。当最低相对湿度上升至30~40%时,臭氧MDA8平均浓度和臭氧超标率同时达到最高,分别为158.8 μg∙m−3和45.0%。之后随着最低相对湿度的继续上升,臭氧MDA8平均浓度和臭氧超标率都持续下降。当最低相对湿度大于70%时,无臭氧超标日出现,为成都地区出现臭氧污染的日最低相对湿度阈值。

相对湿度与臭氧浓度的负相关关系主要是由三个原因造成的:一是大气中的水汽可以通过消光机制使得太阳辐射发生衰减,而太阳辐射作为光化学反应发生的重要条件之一 [26] ;二是较高的相对湿度有利于臭氧干沉降作用的发生 [27] ;三是大气中的水汽通过反应将臭氧分解,直接消耗臭氧降低臭氧浓度 [28] 。

臭氧MDA8浓度与最低相对湿度的拟合结果显示(图6),臭氧MDA8浓度与最低相对湿度呈现指数关系。结合图6和图7进一步分析发现,臭氧MDA8浓度的高值区集中在最低相对湿度30%~50%范围内,臭氧MDA8浓度的最大值也出现在此范围内,为成都地区臭氧污染的日最低相对湿度关键范围。与安俊琳等 [6] 发现的当相对湿度在60%左右时,光化学反应强度存在极限值这一结论相符。

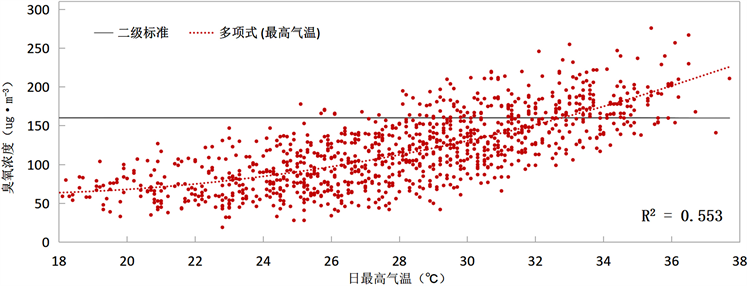

研究表明 [29] ,气温的升高对臭氧的生成速率具有显著影响。不同地区的研究均指出,随着温度的上升,臭氧浓度和超标频率都呈现增加趋势 [4] [7] [16] 。从成都地区臭氧浓度与日最高气温的对应关系来看(图7),当日最高气温低于28.0℃时,几乎没有臭氧超标日的出现。当日最高气温高于35.0℃时,臭氧超标的概率接近100%。臭氧浓度与气温的高相关性可能是因为气温往往伴随着太阳辐射的增加而升高,强

Figure 5. O3 over-standard rate and average concentration in different minRH over Chengdu during 2015 to 2020

图5. 2015~2020年成都市不同日最低相对湿度下臭氧超标率和浓度均值

Figure 6. Scatterplot between O3 concentrations and minRH

图6. 臭氧浓度与日最低相对湿度散点图

Figure 7. Scatterplot between O3 concentrations and max temperature

图7. 臭氧浓度与最高气温散点图

辐射下的二次光化学反应相应增强,导致二次生成的臭氧浓度也随之升高 [22] 。

风场对污染物的输送具有重要的影响,不同的风向决定了污染物输送的不同来向,而风速大小则能反映污染物的输送效率或者清除效率 [30] 。

吴锴 [31] 等指出,当成都地区风速 ≤ 1.5 m∙s−1时,随着风速的增加,臭氧超标频率也随之增加;而当风速 > 1.5 m∙s−1,臭氧超标频率随风速的增加呈显著下降。这是因为当风速较小时。垂直输送和混合作用占主导地位,臭氧和其前体物在近地面不断的累积;当风速较大时,水平扩散作用逐渐占主导,对局地升高的臭氧有扩散作用,从而臭氧浓度将出现下降趋势 [23] 。

统计2015~2020年4~9月的地面风速可以看出(表5),成都地面风速整体较小,未出现臭氧污染的时段平均风速为1.5 m/s,臭氧污染日风速更小,仅有1.3 m/s。同时注意到,在臭氧污染日,风速的可变范围减小,从0.1~4.0 m/s减小到0.4~2.8 m/s。

风速 ≤ 2 m/s的频率整体较高,尤其是在臭氧污染日达到了96.8%。

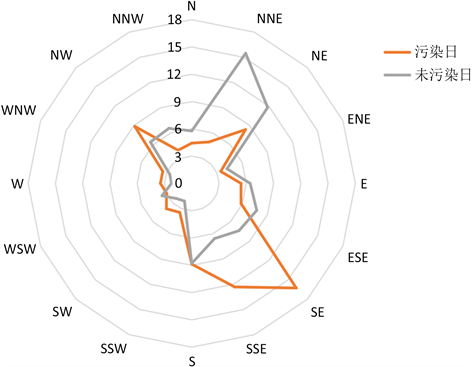

由图8可知,出现臭氧污染的天数和没有出现臭氧污染的天数里,主导风向差异明显。在未污染日,成都地区的主导风向为NNE-NE风,NE和NNE出现概率超过10%,合计达到27.3%;在污染日,主导风向转为SE-SSE风,SSE和SE出现频率均超过10%,合计达到28.6%。

Table 5. The relationship between O3 pollution and wind speed of Wenjiang station from Apr. to Sep. during 2015 to 2020

表5. 2015~2020年4~9月臭氧污染与成都温江站风速的关系

Figure 8. Wind rose of max wind speed of Wenjiang station during 2015 to 2020 from Apr. to Sep.

图8. 2015~2020年4~9月温江站最大风速风向玫瑰图

北方冷空气影响成都地区时,成都地面多为东北风。冷空气过境会带来地面风速增加,加强水平扩散作用,既有助于降低本地臭氧浓度也能降低前体物浓度,a使得成都地区不易出现臭氧污染天气。

曹庭伟 [17] 等指出,成渝城市群的臭氧浓度高值中心位于资阳及其周边城市。东南风有利于该地区的臭氧向成都地区输送,推高成都地区臭氧浓度。具体输送机理和贡献程度有待进一步研究。

3.2.3. 气象条件贡献定量分析

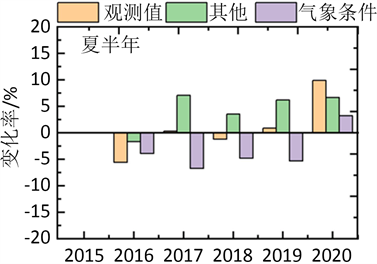

选取2015年为基准年,利用多元线性回归模型(MLR)模拟结果和臭氧实际浓度,逐年评估夏半年气象条件的贡献率(图9)。

成都市2016~2020年夏半年实际臭氧浓度较2015年的变化率分别为−5.5%、0.4%、−1.2%、0.9%和9.9%。其中,气象驱动的臭氧浓度变化率分别为−3.9%、−6.7%、−4.8%、−5.3%和3.2%,即2016~2019年气象条件较好,对臭氧浓度变化均为负贡献,有利于臭氧浓度的下降;2020年气象条件有所转差,有利于臭氧浓度的上升。剔除气象条件影响后,其他因素(前体物排放及其非线性关系、区域输送等)导致的贡献率分别为−1.6%、7.1%、3.6%、6.2%和6.7%,即2016年其他因素也有利于臭氧浓度的下降,但贡献比例小于气象条件的影响;2017~2020年其他因素均为正贡献,有利于臭氧浓度的上升。

Figure 9. O3 concentration and contribution of meteorological conditions in Chengdu during the summer half of 2016~2020 (Based on 2015)

图9. 2016~2020年夏半年成都市臭氧浓度变化及气象条件贡献结果(以2015年为基准)

4. 结论

1) 2015~2020年成都市臭氧超标天数共217 d,占总监测天数的9.9%,以轻度污染为主。臭氧超标天数约占总超标天数的三分之一,且占比逐年上升,2020年占比超过50%,是成都地区除PM2.5外的第二大污染物。

2) 成都地区臭氧月平均浓度和月臭氧污染日数变化趋势基本一致,呈“M”型双峰分布特征。其中4~8月臭氧浓度相对较高,7月达到峰值,12月最低。臭氧污染日出现在4~10月,中度及以上污染出现在5~8月,7月污染天数最多。

3) 臭氧浓度日均值与最高气温、日照时数呈明显正相关,相关系数分别达到0.71和0.73;与最低相对湿度呈明显负相关(r = −0.70);与平均风速和降水均表现出一定的负相关关系相关系数分别为−0.21和−0.19。

4) 日照时数与近地面臭氧浓度有很强的相关性,但同时也受其他条件的影响,并不是唯一决定因素。日照时数较低时,臭氧MDA8浓度随日照时数增加呈准线性增加;随着日照时数的增加,臭氧MDA8浓度上升速度减缓;当日照时数大于9h时,臭氧MDA8浓度增长不明显。

5) 臭氧MDA8浓度的高值区集中在最低相对湿度30%~50%范围内,为成都地区臭氧污染的日最低相对湿度关键范围。当最低相对湿度大于70%时,无臭氧超标日出现,为成都地区出现臭氧污染的日最低相对湿度阈值。

6) 当日最高气温低于28.0℃时,几乎没有臭氧超标日的出现。当日最高气温高于35.0℃时,臭氧超标的概率接近100%。

7) 在未污染日,成都地区的主导风向为NNE-NE风;在污染日,主导风向转为SE-S风,有利于成渝城市群的臭氧浓度高值中心地区向成都地区输送。

8) 2016~2019年气象条件有利于臭氧浓度的下降,2020年气象条件有利于臭氧浓度的上升。

基金项目

高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室科技发展基金项目——成都分区暴雨预报模型及CMA模式预报偏差特征分析(SCQXKJYJXMS202203)。