1. 引言

近年来,我国面临着人口老龄化和代谢危险因素持续流行的双重压力,心血管疾病患病率和死亡率持续处于上升趋势,维持心血管健康是预防心血管疾病和退行性疾病的重要基础 [1] 。血管内皮功能损伤是心血管亚临床动脉粥样硬化病变过程中的早期表现 [2] 。血管内皮细胞功能障碍会导致血管扩张能力下降,加速动脉粥样硬化的风险,还会影响血流、凝血、炎症等多种生理和病理过程,引起急性冠脉综合征等并发症,诱发心脏病 [3] [4] 。因此,监测血管内皮细胞功能对于预防心血管疾病具有重要意义 [5] [6] [7] 。

临床上评估内皮细胞功能的主要方法包括药物或生理性刺激内皮细胞释放一氧化氮(NO)和其他血管活性化合物,这些物质可以促进血管舒张,影响血管张力 [8] 。国内外研究提出的血管内皮细胞功能评估的方法有很多,它们大致可以分成无创法和有创法两大类,具体如下:

1) 冠状动脉造影法(Coronary Angiography, CAG)是使用X射线成像技术来直接观察心脏的冠状动脉。通过在冠状动脉内注射乙酰胆碱、硝酸甘油或肾上腺素等药物,刺激或抑制内皮细胞的功能,观察冠状动脉的直径和血流速度的变化,反映内皮细胞功能的状态 [9] 。这是早期评估内皮细胞功能的金标准,但它是一种有创的方法,需要进行心导管介入手术,有一定的风险和并发症,且往往费用较高、耗时较长,在临床应用中存在很大的局限性。

2) 血流介导的血管扩张(Flow-Mediated Dilation, FMD)通过测量血管在短暂缺血后内皮细胞释放一氧化氮引起的血管管径变化,来评估内皮细胞对血流剪切应力的反应程度,该方法通常用于肱动脉或桡动脉。Omron公司的UNEX EF使用高分辨率超声探头,专用于肱动脉血流介导舒张功能(FMD)的测定。探头上安装有特别设计的多功能机械臂,可实现快速追踪血管管径随时间的变化情况 [10] 。但测量过程对操作者经验的依赖度高,存在检测重复度和数据可信度较低的情况。

3) 将FMD检测和PPG测量相结合的方式测量指端脉搏波信号 [11] [12] 。该测量方法需要考虑血液中吸光物质(主要是血红蛋白)浓度改变对透射光的影响。如果血液中的血红蛋白浓度变化,会导致血液吸收光线的能力发生变化,从而影响光电容积脉搏波信号的强度和形状,进而影响该测量方法对内皮细胞功能评估的准确性。

4) Endo-PAT是由Itamar公司开发的基于外周动脉张力测定法(Peripheral Arterial Tonometry, PAT)的内皮细胞功能诊断系统,它通过测量指端动脉张力的变化,评估指端动脉毛细血管床的内皮功能。Endo-PAT是唯一与有创冠脉内皮功能检测进行过对比的系统,且被证明其敏感性为80%,特异性为85% [13] 。Framingham心脏研究中心等多个研究机构曾用其测定内皮细胞功能,验证了该系统具有准确可靠性。但该设备适合于大医院使用,成本高,缺乏智能诊断功能,不适合基层、社区及家庭使用,不利于慢病的管理与防治。

本课题将柔性压电传感技术与PAT检测相结合,测量肱动脉夹断前后的指端动脉容积脉搏波,计算出它们幅度的相对变化量,其值代表肱动脉夹断前后指端动脉容积的相对变化量,并以此作为血管内皮细胞功能的评价指标,对心血管健康状况进行监测。该心血管健监测系统采用24 bits高分辨率ADS1298芯片进行采样及放大,简化了电路设计,并利用STM32G431单片机集成的数字信号处理指令,通过相应算法对采集到的指端脉搏波信号进行包络提取与实时处理,通过蓝牙进行无线传输数据,在移动智能终端设计人机交互界面、显示分析报告、进行远程传输,从而实现对心血管健康状况进行日常监测,非常适合于基层、社区医疗以及家庭使用。

本课题提出的基于柔性压电传感技术的心血管健康监测系统创新点为:

1) 将柔性压电传感技术与PAT检测相结合,对心血管健康状况进行评估;

2) 设计了一款可穿戴柔性压电传感指套,可对指端动脉容积脉搏波进行准确测量;

3) 利用蓝牙技术对处理后的数据进行无线传输,并在移动智能终端对血管内皮功能数据进行管理,可实现智能诊断和远程医疗,对心血管健康进行有效监测,预防心血管疾病的发生。

2. 心血管健康监测系统整体方案设计

本课题首先设计了一款可穿戴柔性压电传感指套,然后利用高精度模数转换芯片ADS1298、蓝牙模块HC-05、主控单片机STM32G431和移动智能终端,组成了一个基于柔性压电传感技术的心血管健康监测系统,该系统的整体设计方案如图1所示。通过可穿戴柔性压电传感指套测量指端动脉容积脉搏波信号,经前端ADS1298进行采集,将采集的数字信号送入STM32G431单片机中进行数字滤波、信号的包络提取、平滑处理以及血管内皮功能评估指标的计算,再通过蓝牙模块将包络信号和指标结果传输至移动智能终端,设计人机交互界面,对指端动脉容积脉搏波的包络波形进行显示与存储,对评估指标进行自动分析,实现智能诊断,该系统具有远程移动医疗功能,可以完成对心血管健康状况的监测。

2.1. PAT的原理与检测

2.1.1. PAT的原理

PAT是先将肱动脉加压造成短暂性缺血,随后释压。此时,血流的切应力会刺激血管内皮细胞释放NO等血管活性化合物,使血管舒张程度增大。本课题通过测量肱动脉释压后指端动脉容积脉搏波幅度与肱动脉静息状态下指端动脉容积脉搏波幅度的相对增量,即可获得反应性充血指数(Reactive Hyperemia Index, RHI),RHI值越高,表示血管内皮功能越好;RHI值越低,则表示血管内皮功能可能受损 [13] 。

Figure 1. Block diagram of the overall design of the cardiovascular health monitoring system

图1. 心血管健康监测系统整体设计方案框图

2.1.2. 检测方法

根据PAT的原理,本课题使用袖带加压阻断上臂肱动脉血流,释压后,利用血流的切应力刺激血管释放NO,调节舒张状态,并通过柔性压电传感指套测量指端动脉容积脉搏波幅度的变化。具体步骤如下:

1) 静息期:将柔性压电传感指套佩戴在受试者的左手食指上,指套气囊充气至压力略高于受试者的舒张压 [14] ,持续采集3分钟指端动脉容积脉搏波信号;

2) 缺血期:将标准血压袖带套在受试者左上臂并加压至200 mmHg或高于受试者收缩压60 mmHg,使动脉血流阻断造成局部缺血,持续采集5分钟指端动脉容积脉搏波信号;

3) 恢复期:松开左上臂袖带快速释压,持续采集指端动脉容积脉搏波信号,直至脉搏波振幅恢复静息期状态。

2.2. 心血管健康评价指标

本课题采用反应性充血指数(RHI)评价心血管健康状态。该指标计算需要提取指端动脉容积脉搏波信号的包络形态,计算指端动脉血管反应性充血前后指端动脉容积脉搏波幅度的相对增量大小:

(1)

式(1)中,h1是静息期指端动脉容积脉搏波振幅的平均值,h2是反应性充血后指端动脉容积脉搏波振幅的最大值。

3. 可穿戴柔性压电传感指套设计

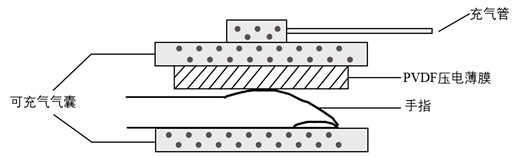

本课题有针对性的设计了一款可穿戴柔性压电传感指套,它由柔性压电薄膜和特制的可充气指端气囊组成,其中,压电薄膜由柔性压电材料聚偏氟乙烯(Poly Vinylidene Fluoride, PVDF)制成,该指套如图2所示。

(a) 结构图

(a) 结构图 (b) 实物图

(b) 实物图

Figure 2. Structure of wearable flexible piezoelectric sensing finger cuffs

图2. 可穿戴柔性压电传感指套结构图

指套所用的柔性压电传感器选用TE Connectivity公司的SDT1-028K,它是一种屏蔽型压电薄膜传感器,由柔性压电材料PVDF制成,PVDF是一种具有优异压电特性的聚合物材料,可以将机械力转换为电荷信号,并且具有灵敏度高、响应速度快、体积小、重量轻、柔性好等特点 [15] ,另外,SDT1-028K具有高纵向应变系数、一体化同轴电缆、宽频率响应等特性,可屏蔽传感器周围的工频干扰,非常适合于指端动脉容积脉搏波信号的检测。

将柔性PVDF压电薄膜贴附在指套内壁,置于受试者指腹一侧,测量前需先对受试者进行血压测量,测量过程中先对气囊充气,使其压力略高于受试者的舒张压,确保了柔性PVDF压电薄膜与指腹完全贴合,使得指端动脉容积脉搏波能够被准确测量。

人体心脏的节律性收缩和扩张会使主动脉根部血液压力产生周期性上升和下降,形成的脉搏波传播到外周动脉上 [16] ,引起指端动脉血管的周期性舒张,从而使得贴附在指腹上的柔性压电薄膜输出周期性的电荷信号,该信号即为指端动脉容积脉搏波信号。

与传统的指端动脉容积脉搏波测量方法相比,本课题设计的可穿戴柔性压电传感模块具有以下优势:

1) 气囊气压根据每位受试者舒张压不同进行调整,消除了个体性差异;

2) PVDF压电材料可制成薄膜,具有体积小、质量轻、柔性好等特点,便于贴合在指腹上,准确测量指端动脉容积脉搏波;

3) PVDF压电薄膜具有高灵敏度和高响应速度,可以准确捕捉到指端动脉容积脉搏波的变化和特征;

基于以上优势,本课题设计的可穿戴柔性压电传感模块能够准确地测量指端动脉容积脉搏波信号。

4. 心血管健康监测系统软件设计

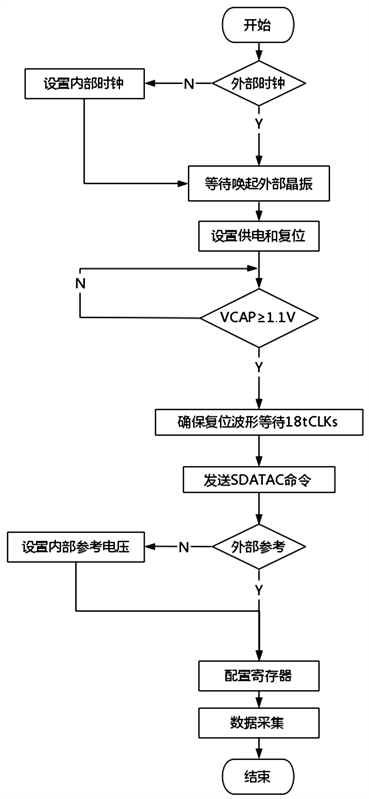

4.1. A/D采集模块

由于指端动脉容积脉搏波是一个低频、微弱生理信号,本课题采用TI公司生产的专用电生理采集芯片ADS1298。该芯片具有集成的8通道24位ADC,内置可编程放大器及高精度基准源。它的优势在于:无需单独设计放大器仍可得到足够高的分辨率来满足设计要求,简化了电路设计,且具有较大的动态范围,适于便携式设计 [17] 。本系统在高分辨率模式下选用了250SPS的采样率,其时序控制软件流程如图3所示。

Figure 3. Flowchart of ADS1298 timing control software

图3. ADS1298时序控制软件流程图

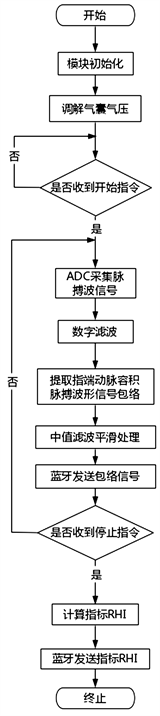

4.2. 基于STM32的单片机控制模块

本课题选用STM32G431作为系统的主控处理器。STM32G431是一款由ST公司生产的基于ARM Cortex-M4内核的32位微控制器,该内核集成了浮点运算单元和数字信号处理指令,具有丰富的外设和接口。

在本系统中STM32G431可实现对气囊气压、ADC采集、蓝牙传输等模块的控制。STM32G431通过接收移动智能终端的命令来控制ADC采集模块的开始与停止,并对得到的数据进行数字滤波、包络提取及平滑处理,将得到平滑包络信号通过蓝牙无线传输到移动智能终端,实现了信号的实时处理与传输,总体控制流程如图4所示。

Figure 4. Flowchart of main control program

图4. 主控程序流程图

4.3. 蓝牙传输模块

HC-05是一种基于蓝牙技术的串行通信模块,可以将串口数据通过蓝牙传输到移动设备上,具有成本低,兼容性好,低功耗等优点。使用该模块需要先使用AT指令配置模块的主从模式和串口参数等。将蓝牙与主控单片机对应管脚相连后即可作为串口进行使用,单片机可通过蓝牙向移动智能终端发送包络信号和评价指标的计算结果,同时接收移动智能终端发送的开始测量和停止测量指令,实现双工通信。

5. 指端动脉容积脉搏波信号处理

传感器的压电层厚度决定了其压电响应与脉搏波之间的相关性 [18] 。本课题所使用的传感器SDT1-028K压电层厚度超过1.6 μm,采集到的信号波形应为指端动脉容积脉搏波信号的一阶导形式,因此首先要对该信号的一阶导形式进行数字滤波并积分处理,得到典型的指端动脉容积脉搏波波形,然后采用局部峰值法和三次样条插值法来提取信号包络,并对得到的包络曲线使用中值滤波算法进行平滑处理,最后计算出RHI评价指标,实现对心血管健康状况的监测。

5.1. 指端动脉容积脉搏波一阶导形式信号的数字滤波与积分

在传感模块直接测量指端动脉容积脉搏波信号的过程中存在很多噪声干扰,主要噪声源有50 Hz工频干扰、基线漂移和手指抖动等,而人体脉搏波的能量主要集中在0.5~16 Hz [19] ,因此本课题选用了通频带范围为0.1~30 Hz的巴特沃斯带通滤波器进行数字滤波,其特点是在通带范围内频率响应曲线最大限度平坦,具有稳定的幅频特性。接着通过统计脉搏波一阶导形式波形的所有主峰点,确定其分别对应的起始点与结束点,计算积分,得到典型的指端动脉容积脉搏波波形。

5.2. 指端动脉容积脉搏波信号的包络提取和平滑处理算法

由于需要得到指端动脉容积脉搏波幅度包络,本课题采用局部峰值检测法 [20] 、三次样条插值法和中值滤波法,对滤波后的信号进行包络提取和平滑处理,其原理如下:

1) 局部峰值检测法提取指端动脉容积脉搏波峰值

将数字信号按一定长度分成不同区间,在每个区间内求取局部极大值点,需根据采样率设置合理的区间长度,防止提取包络时出现欠包络或过包络。对于一组序列

,在给定窗口内依次扫描每个数据点,若满足

(2)

则记录

为该区间的峰值,式(2)中

为窗口长度。由于安静状态下人体的心率为每分钟60~100次,当采样率为1000 Hz时,设置窗口长度为700。

2) 三次样条插值法拟合包络线

根据得到的局部峰值点使用三次样条插值法进行插值拟合。

是一个分段函数,每个区间使用三次实系数代数多项式

拟合两个相邻极大值间的曲线取作包络。具体步骤如下:

对于每组相邻数据节点

,计算一个三次函数多项式

(3)

(4)

需要满足以下条件

① 插值函数经过对应的数据点

(5)

② 插值函数二阶连续可导

(6)

③ 插值函数在端点处的一阶导数值与端点处的一阶导数值相等

(7)

同时,满足自然边界条件

(8)

根据以上方程组求得式(3)中的系数即可求得

,拟合包络曲线。

3) 中值滤波法平滑包络曲线

为了便于计算心血管健康评价指标,采用中值滤波算法将数据中的某一点用邻域各点的中值替代,从而消除异常数据,达到数据降噪、平滑曲线的目的。使用中值滤波算法需要对序列进行排序,由于本课题要对指端动脉容积脉搏波信号进行实时处理,因此选用空间复杂度较小的希尔排序法对序列进行排序。设一序列为:

,序列按大小顺序排列如下:

(9)

(10)

式(10)中的y为序列

的中值。

6. 基于移动智能终端的人机交互界面

为了简化操作和便于携带,本课题在移动智能终端上设计了基于Android系统的人机交互界面应用程序,如图5所示。

Figure 5. Mobile intelligent terminal human-computer interaction interface

图5. 移动智能终端人机交互界面

该应用程序共包括四个主要功能,如图6所示:

1) 用户信息采集与登记:记录用户的临床信息如姓名、性别、年龄、血压、身高和体重等。

2) 蓝牙通信与控制:用户可通过蓝牙将移动智能设备连接到主控单片机,适合非专业人员操作。

3) 脉搏波监测:数据存储和历史记录回放等辅助功能,方便用户管理测量数据,有利于慢病管理与监测。

4) 心血管健康监测与分析:用户可通过应用程序实时查看指端动脉容积脉搏波包络信号的动态变化,通过可视化的方式直观地了解信号变化趋势,测量结束后可立即获得评价指标RHI,完成对心血管健康状态的评估,便于用户快速准确地获取所需信息。

Figure 6. Human-computer interface function distribution

图6. 人机交互界面功能分布

7. 心血管健康监测系统的检测结果与分析

释压后的血管反应性充血是内皮依赖性的体现,反应性充血指数反映了血管内皮细胞功能。研究表明随着年龄的增长,血管内皮细胞功能将逐渐下降 [21] ,这是由于人体血管系统会随身体老化发生血管内膜增厚,血管壁僵硬,分泌功能下降等一系列退行性变化,影响心血管健康。为了对心血管健康监测系统进行全面临床研究,本课题根据受试者年龄将其分为青年组和中年组,每组30人,均为健康人群(无抽烟酗酒史,无心血管疾病史,无其他慢性疾病史),探究随年龄增长受试者心血管系统退行性变化导致的血管内皮功能下降情况。

实验采用基于柔性压电传感技术的心血管健康监测系统分别对两组受试者进行测量。对采集到的信号加以处理,计算RHI来评估两组受试者的血管内皮功能,完成对心血管健康的监测。受试者的临床数据特征如表1所示。

Table 1. Clinical information on subjects

表1. 受试者临床信息

7.1. 指端动脉容积脉搏波一阶导形式信号的数字滤波与积分处理结果

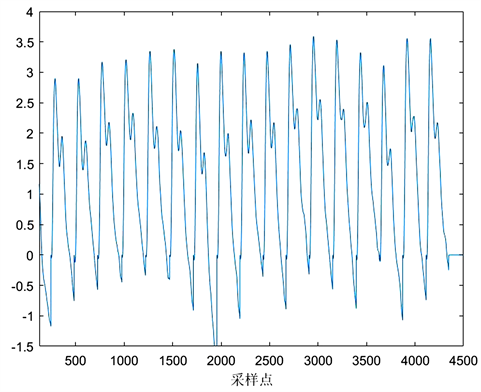

由传感器测得未经处理的指端动脉容积脉搏波一阶导曲线如图7所示。

Figure 7. Fingertip arterial volumetric pulse wave first-order derivative curves

图7. 指端动脉容积脉搏波一阶导曲线

从图中可以看出原始的指端动脉容积脉搏波一阶导曲线夹杂着大量高频噪声,采用通频带为0.1~30 Hz的带通滤波器进行滤波,并计算积分后的典型指端动脉容积脉搏波曲线如图8所示,由图可知高频噪声已被滤除。

Figure 8. Typical fingertip arterial volume pulse wave curve

图8. 典型指端动脉容积脉搏波曲线

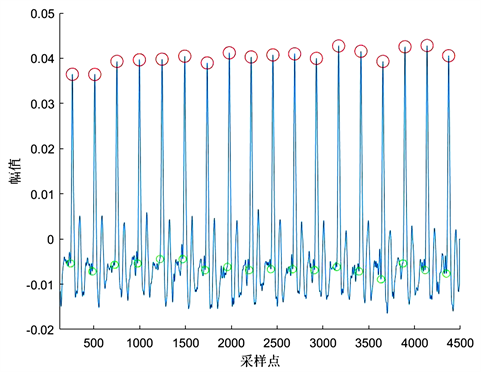

7.2. 指端动脉容积脉搏波信号的包络提取与平滑处理结果

对典型的指端动脉容积脉搏波信号进行包络提取,得到能够表征血管扩张能力的包络线,再使用中值滤波算法进行平滑处理。两个实验组经过包络提取和平滑处理前后的指端动脉容积脉搏波包络曲线如图9所示。

(a) 青年组

(a) 青年组 (b) 中年组

(b) 中年组

Figure 9. Before and after curves of fingertip arterial volumetric pulse wave signal processing

图9. 指端动脉容积脉搏波信号处理前后曲线

经过平滑处理后的包络曲线可以清晰地表现出静息状态下和反应性充血后指端动脉容积脉搏波幅度的变化。

7.3. 实验结果的临床统计学分析

7.3.1. 心血管健康评价指标的t检验分析

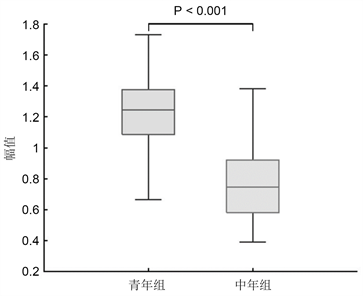

采用本课题提出的检测步骤对60位受试者进行血管内皮功能检测,检测过程中受试者须保持静止,同时确保实验环境相同。根据平滑处理后的包络线计算每个受试者的RHI,两个实验组的数据统计如图10所示。

Figure 10. Outcome statistics of RHI in both groups

图10. 两组心血管健康评价指标RHI结果统计

中年组反应性充血后的指端血管舒张程度明显低于青年组,说明随着年龄的增长,动脉血管弹性降低,血管内皮细胞功能损伤。对两个样本组的心血管健康评价指标RHI进行t检验以分析两组数据的差异性。得到结果如表2所示。

Table 2. Results of t-test for RHI in both groups

表2. 两组RHI的t检验结果

两组RHI的t检验的P值小于0.001,说明两个实验组的心血管健康评价指标结果存在显著性差异,具有统计学意义。根据t检验结果得到对应的RHI临界值为1.036,对于RHI < 1.036,检测效果的敏感性和特异性分别为93%和82%。

7.3.2. 心血管健康评价指标的t检验分析

本课题使用线性回归分析年龄与RHI间的相关性。RHI与年龄的相关性散点图如图11所示。

Figure 11. Correlation analysis of RHI with age

图11. RHI与年龄的相关分析

心血管健康评价指标RHI与年龄的相关系数r = −0.71 (P < 0.001),表明RHI与年龄呈负相关,即年龄越大,血管内皮功能下降越明显,更应关注心血管健康。

8. 结论

本课题采用柔性压电传感技术结合PAT检测法测量肱动脉加压前后指端动脉容积脉搏波的变化,对两个年龄组的血管内皮细胞功能进行检测。经临床数据分析,指标RHI (P < 0.001)的t检验显示两组结果有显著性差异,RHI = 1.036对应的敏感性和特异性分别为93%和82%;年龄与RHI的相关系数r = −0.71 (P < 0.001)表明血管内皮功能与年龄呈负相关,可有效评估血管内皮细胞功能,完成对心血管健康的监测。

将柔性压电传感技术应用于心血管健康监测,为相关疾病的诊断和预防提供了新的方法。该系统准确度高,成本低,利用移动智能终端设备实现了人机交互功能,便于非专业人员操作使用,非常适合在家庭、社区医院中进行心血管慢性病监测与管理。

NOTES

*通讯作者。