1. 前言

特种车辆是路基作战部队实现“全程机动、立体攻防、多维多能”发展战略的基础装备 [1] 。全频域辐射、全时域覆盖、全空域渗透的电子战主要时通过窗口部位,耦合进入车体和电子设备内部,造成探测设备和操控平台的电子元器件发生干扰甚至烧毁,降低装备车辆的整体生存能力和作战效能 [1] [2] 。

针对光学窗口部位的电磁波泄漏,防止外部有意的电磁攻击毁伤,在不断提升雨雪、寒冷的环境下视觉性能、保障操控人员的安全的同时,对易暴露目标的特种车辆的光学窗口部位实施有效的电磁防护,已成为增强特种车辆防护能力的重要手段 [3] [4] 。导电薄膜和金属网格薄膜是工程化应用经常采用的两种屏蔽方法 [5] [6] ;除霜除雾采用加热丝和加热膜的两种设计方案 [7] [8] ;防弹性能采用多层强化玻璃夹胶的方式 [9] ;但是如何将以上电磁屏蔽、电加热、防弹和透光率多种功能集成一体,则需要借助综合设计和优化手段实现,同时为了保证工程化应用,还需对防护玻璃与车框的电连续进行设计,以满足陆基装备光学窗口的综合防护效果。

2. 光学窗口防护总体设计

陆基特种车辆的光学窗口最典型的时驾驶室观察窗,针对驾驶室观察窗的电磁屏蔽、防弹、电加热、可视功能的综合防护需求,采用了设计方案是将电磁屏蔽、防弹、电加热和可视四种功能产品通过物理组合实现多功能的一体化设计与成型。产品设计见图1。

光学窗口防护材料是基于现有的电磁屏蔽玻璃、电加热玻璃和防弹玻璃,通过合理的设计,将三个产品融合为一体,但是在产品融合过程中,通过功能的兼容设计,保证功能效果在融合过程中不衰减。基于以上设计理念,屏蔽层通过复合导电膜的功能材料设计,电加热采用加热丝或者加热膜大的功能材料设计,防弹层采用钢化玻璃和钢化镀膜玻璃的胶合设计实现。

Figure 1. Schematic diagram of optical window protective material structure

图1. 光学窗口防护材料结构示意图

3. 光学窗口电磁屏蔽技术设计

观察窗是“后门”耦合是电磁波能量进入车辆内的途径之一,强电磁辐射产生的瞬态电磁场会穿透装备的壳体结构,通过这些“光学窗口”耦合进入车辆内部,形成击穿效应。

高透光率电磁屏蔽技术设计

采用正方形结构单元为基本结构,借助CST仿真软件建立的仿真模型(见图2)。

Figure 2. Structural design diagram of simulation

图2. 仿真的结构设计图

以图2的仿真模型为基础,在导电率从1.0 × 106 (S/m)到1.0 × 1030 (S/m)范围内选取106、108、1010、1020、1030五种导电率进行仿真设计(见图3(a)),初步选出常用的满足导电率的金属材料,进一步对不同材质的单元的长度(Cell)、线宽(mm)、线高度(zmm)等参数进行仿真设计(见图3(b)、图3(c)、图3(d)、图3(e)),最终优化出最佳参数。

(a) 不同材料导电率

(b) 不同材质

(c) 不同线宽

(d) 不同线高

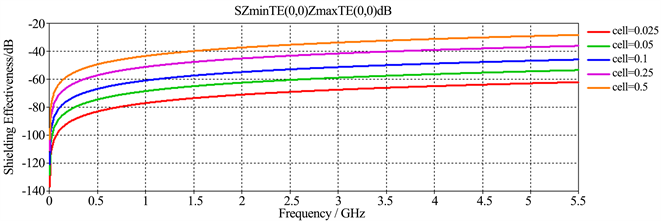

(d) 不同线高 (e) 不同单元长度(周期数)

(e) 不同单元长度(周期数)

Figure 3. Shielding effectiveness simulation diagram

图3. 屏蔽效能仿真图

从图3(a)中可以看出:从导电率从1.0 × 106 (S/m)到1.0 × 1030 (S/m)变化,2 MHz~5 GHz频段内的屏蔽效能随着频率的增加而减小,当达到5 GHz时,屏蔽效能达到最小值。当导电率为1.0 × 106 (S/m)时,屏蔽效能只能达到30 dB,只能满足2 MHz~0.5 GHz波段的要求;当导电率达到1.0 × 108 (S/m)以上,才能满足指标要求。Ag、Cu、Fe、Ni等均能满足电导率要求。

从图3(b)中可以看出:Cu(Curve3)、Fe(Curve2)、Ni(Curve1),在2 MHz~5 GHz频段内,屏蔽效能均≥ 40 dB,且Fe和Ni的曲线几乎一致,这是因为这两种材料均为导电导磁材料,且电导率相当,而Cu (5.9 × 107 S/m)的电导率略高于Fe和Ni。从趋势图可以进一步验证,Ag导电性最高,为最优选择的材料。因此Ag和Cu作为仿真最优材料。

从图3(c)中可以看出:线宽设定在0.1 μm~5 μm之间,均能在2 MHz~5 GHz频段内,屏蔽效能均 ≥ 40 dB,线宽随屏蔽效能增加的顺序为0.0001 mm、0.001 mm、0.0005 mm、0.005 mm,从变化的趋势可以看出,并不是线宽越宽,屏蔽效能越大,而是线宽与线高存在一定的比例,当满足此条件时,屏蔽效能最高,从仿真结果可以看出,当线宽为5 μm时,屏蔽效能最高。

从图3(d)中可以看出:线高设定在0.1 μm~5 μm之间,均能在2 MHz~5 GHz频段内,屏蔽效能均 ≥ 40 dB,线高随屏蔽效能增加的顺序为0.0001 mm、0.001 mm、0.0005 mm、0.005 mm,从变化的趋势可以看出,并不是线高越高,屏蔽效能越大,而是线高与线宽存在一定的比例,当满足此条件时,屏蔽效能最高,从仿真结果可以看出,当线高为5 μm时,屏蔽效能最高。

从图3(e)中可以看出:单元长度设定在0.025 mm~0.5 mm之间,在2 MHz~5 GHz频段内,随着单元长度的增加,屏蔽效能也不断增加。但是只有当单元长度 ≥ 0.1 mm时,屏蔽效能才能满足≥40 dB (在2 MHz~5 GHz频段内),从仿真结果可以看出,当单元长度为0.025 mm时,屏蔽效能最高。

依据仿真结果,最终确定的参数为:材质为Ag,线宽为5 μm,线高为5 μm,单元长度为0.1 mm;按照仿真最优参数制备并测试了样品,测试结果见表1和表2。

Table 1. Electromagnetic shielding effectiveness diagram of grid-type transparent conductive film materials

表1. 网格型透明导电薄膜材料的电磁屏蔽效能图

Table 2. Transmittance of grid-type transparent conductive film materials

表2. 网格型透明导电薄膜材料的透光率

4. 光学窗口除霜除雾技术设计

光学窗口除霜除雾技术采用通电加热的方式实现,设计过程如下:

(1)

其中:W为电源提供的总能量,单位J;

Q吸为玻璃达到热平衡时吸收的热量,单位J;

Q散为玻璃表面散发至空气中的热量,单位J;

根据加热产生的热量为

(2)

其中:U为加热电压,L为电阻丝的长度,S为电阻丝截面积。

玻璃吸收的热量为

(3)

其中:C为玻璃的比热容;m为玻璃的质量;

为温度差。

玻璃表面散发至空气中的热量

(4)

其中:K换为玻璃表面与空气的换热系数,25 W/(m2∙℃);a × b为玻璃的长和宽。

Table 3. Glass material properties [9]

表3. 玻璃材料属性 [9]

依据GB11555-2009《汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能和试验方法》中条件要求,从−18℃加热实现除霜除雾的时间 ≤ 20 min要求,将表3参数及公式(1)、(2)、(3)、(4)比如光窗窗口玻璃尺寸为1000 mm × 1000 mm × 37 mm,所需的总功率至少为740.475 W,再根据选用的加热丝的种类和截面积,根据公式(2)可得出加热丝的长度,从而设计出加热丝的排布间距。

5. 光学窗口防弹性能设计

防弹玻璃设计原理

1) 迎弹层设计

迎弹层是高速飞行的子弹接触的第一界面,因此它必须具备非常高的强度、硬度、弹性模量和断裂韧性。因此在设计时从透明材料中选择具有以上性能的材料作为迎弹层。

2) 阻挡层设计

阻挡层是对穿过迎弹层后的子弹的能量和速度的再次衰减,根据表4材料性能对其防弹性能的影响中的弹性模量分析和断裂韧性分析,阻挡层既要满足能量的衰减,又要对抗多发打击,因此需要采用多层断裂韧性的玻璃和多层弹性模量的胶层(PVB和PU)因此在设计时从透明材料中选择多层铝酸盐玻璃和PVB或PU胶层具有以上性能的材料作为阻挡层。

3) 防砸层设计

防砸层是对防弹玻璃内层玻璃的碎片进行防护而设计的,该层材料具有柔韧性和防碎性,根据以上要求选用有机透明材料,而有机PC板具备超强(抗冲击强度是玻璃的16倍),耐久(使用10年后透光率减少不超过10%),可冷弯性(常温下最小曲折半径为板厚的175倍)、透光率(最高可达99%),抗撞击(撞击强度是普通玻璃的250~300倍)。因此选用PC板作为防砸层。

防弹玻璃原理框图见图4。

Table 4. Effect of material properties on its ballistic resistance

表4. 材料性能对其防弹性能的影响

Figure 4. Principle block diagram of bulletproof glass

图4. 防弹玻璃的原理框图

6. 透光率设计

根据图1光学窗口防护材料结构示意图,分为屏蔽薄膜、透明光学胶和玻璃基底、PC基底四种材质。计算光学窗口防护材料透光率。

根据多层材料的透光率综合理论计算:

其中:a1为玻璃和光学胶叠合的透光系数,1.039;

a2为光学胶和屏蔽薄膜透光叠合的透光系数,1.017;

常规的光学玻璃的透光率约为91%,PC透光率约为99%,光学胶透光率约为99%。

根据多层材料的透光率综合理论计算公式,

光学窗口防护材料透光率计算可得:

根据以上结构制备的样品,实测的透光率为77.87%,与理论计算值相差0.64%,主要原因是由于加热丝对透光率的衰减影响而造成的。

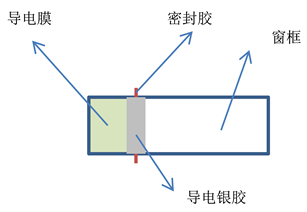

7. 光学窗口防护玻璃与车框电连续设计

光学窗口防护玻璃与车框电连续设计采用膜层边缘喷涂导电银浆将导电薄膜与框体连接的方式实现,玻璃表面的导电薄膜的导电面朝外,采用与玻璃相连的四周框体10 mm范围内的油漆层去除,然后将导电薄膜、密封胶以及框体采用喷涂导电银胶的方式实现电连续,当导电银胶制备完成后,密封胶层部位再次涂覆密封胶,框体10 mm范围内再次喷油漆即可,见图5。

Figure 5. Electrical continuity design diagram between the edge of the conductive film and the frame

图5. 导电薄膜边缘与框体电连续设计图

其中导电银胶常为国内成熟产品,采用喷涂或涂覆工艺技术均能实现,喷涂的附着力可达1级,且该工艺施工现场操作方便。

8. 结语

针对路基特种车辆光学窗口电磁屏蔽、除霜除雾和防弹等综合防护技术的需求,通过仿真设计与试验验证,分别对电磁防护技术、除霜除雾防护技术、近距离防枪击防弹的设计以及综合透光率指标进行了设计验证,最终得出:在2 MHz~5 GHz频段范围内,屏蔽效能 ≥ 43 dB,防弹玻璃厚度37 mm,加热功率密度740.475 W/m2,透光率77.87%的综合指标,且通过玻璃与窗框电连续设计,实现了模块化一体化设计的目标,解决了陆基装备光学窗口防护技术工程化应用需求。

参考文献