1. 引言

随着市政工程技术的发展,城市隧道等地下交通城建数量增多,规模增长 [1] [2] 。在进行城市地下空间作业前期,需要先进行开挖,明挖法是较为常用的方法。但开挖扰动会引起工程周围岩土应力重分布,产生地表沉降,对基坑及周围城市建筑的安全性和稳定性造成影响 [3] [4] [5] 。因此,有必要在施工过程中及时监测和检测,分析基坑变形特性,以确保工程的安全性。同时,可以借助信息技术,将监测数据整理汇总输入计算机并创建管理系统,进一步开发数据分析功能,实现信息的可视化管理 [6] [7] [8] 。

目前国内外学者针对城市明挖隧道基坑监测与变形特性分析展开了丰富的研究,也开发了部分基坑工程数据管理系统。谭鑫等 [9] 结合现场实测数据,并结合数值模拟方法,研究了在浅基础建筑物周围开挖深基坑导致的变形特征。Kim等 [10] 采用电阻率层析成像技术对基坑施工过程中地下地层的稳定性进行监测,分别在基坑开挖前、开挖后、松动区施工后进行了测量,并对基坑开挖附近扰动带单剖面进行了三维反演与二维反演时间推移的比较。刘波 [11] 结合上海国际金融中心超大体量卸载、超深开挖深度、超长降水周期的基坑工程实践,通过对邻近地层变形的信息化监测,研究在顺逆作同步交叉实施条件下上海陆家嘴地区超深大基坑邻近地层的时空位移特征,探讨其变形机理和影响因素。吴振君等 [12] 结合GIS技术,开发了基坑信息管理系统,并具有预警功能,实现了基坑监测的集成化、信息化、共享化。邢卫民等 [13] 对基坑监测信息进行工程化管理,实现了基坑工程信息的及时精确监测、分析和预测。

徐州市和平路隧道采用明挖法施工,明挖基坑周围紧邻西汉采石场遗址等大量历史文化建筑群。本文依托徐州市和平路隧道工程项目,根据现场施工过程中的监测数据对基坑受力情况和变形特性进行了分析,并创建“和平路隧道信息管理系统”,开发“数据输入、数据分析、风险评估”等一体化综合功能,实现监测数据的可视化管理。

2. 工程背景

2.1. 自然地理条件

工程选址区位于华北地台南部边缘,有两条断裂带穿过:废黄河断裂带从场地东北约200 m处穿过;F51断裂(云龙山~洞山断层)从场地东侧约50 m处穿过。经工程勘测,这两个断裂均为非活动性断裂,对工程建设基本无影响,工程选址在区域地质上是稳定的。勘察资料显示,在勘察深度范围内,主要以杂填土、素填土、硬塑黏性土及中风化石灰岩为主。

工程区属华北半湿润、暖温带、季风气候区,具有长江、黄河流域间过渡性气候的特征。全年气候温和,四季分明。区内降雨时空极不均匀,年降雨量变化在600~1219 mm之间,由西向东递增。在调查深度内,地下水含水层主要由滞留水和基岩裂隙水组成。地下灰岩岩溶水的补给来源主要是暴露基岩区大气降水入渗补给、山前冲击平原区孔隙水越流补给和区外岩溶地下水侧向径流补给,不同季节年动态不同。

2.2. 工程概况

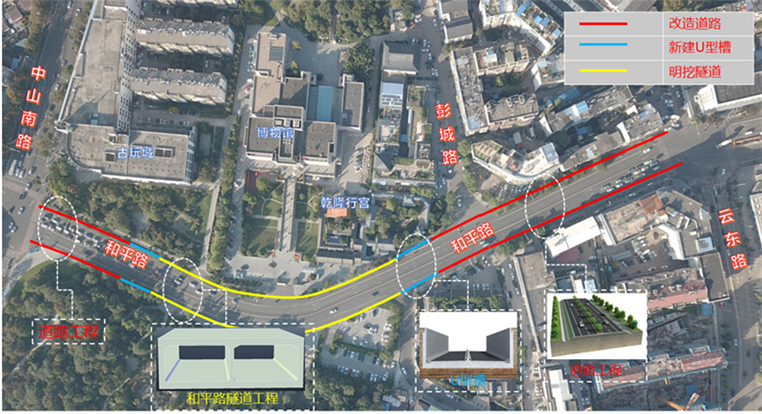

和平路隧道工程位于徐州市泉山区,路线起于和平路与中山南路交叉处,沿和平路向东止于云东路交叉口。场地北侧临近汉代采石场遗址、徐州市博物馆、乾隆行宫,南侧临近云龙山、东坡文化城。地势起伏较大,地貌单元类型属山前坡地,现地面标高32.28~41.17 m,地势中间高东西两侧低。工程平面范围起于中山南路十字型交叉口东,终点止与云东路交叉口西,改造里程480 m (K0 + 000~K0 + 480),其中隧道段长162 m (K0 + 113~K0 + 275),西侧U型槽25 m,挡土墙62 m,路基段26 m;东侧U型槽25 m,挡土墙45 m,路基段135 m。和平路隧道采用明挖法施工,基坑深度为现地面下5.5~12.5 m,采用钻孔灌注桩加内支撑进行支护。工程实景如图1所示。

Figure 1. Heping Road tunnel foundation pit

图1. 和平路隧道基坑

2.3. 基坑监测标准与布设

为了控制基坑工程及附属设施、周围建筑物等在施工中出现的异常情况,在施工过程中建立严格的监测网络,实施信息化施工,以方便及时调整施工技术,确保工程安全。监测项目 [14] 如表1所示,监测频率如表2所示,监测点布置如图2所示,图2中各注释序号的详细监测信息如表3所示。

注:H为基坑深度,m。

Figure 2. Location map of monitoring points

图2. 监测点布设位置图

Table 3. Comment on detailed monitoring information for serial numbers

表3. 注释序号的详细监测信息

3. 动态监测与风险预警系统

3.1. 系统开发目的

为了有效控制现场实测数据,及时反馈数据信息和工程实况,以便结合实际工程进度进行数据分析和风险评估,开发了和平路隧道信息管理系统,实现大量工程数据的可视化管理。在施工过程中,能够周期性导入监测数据并对各项参数进行风险性评估,若发现风险点,及时对施工手段进行调整,以确保建构筑物的安全。

3.2. 系统基础

和平路隧道信息管理系统是基于Visual Basic软件开发的。Visual Basic是一款基于Windows环境的编程软件,由微软公司开发,拥有强大的数据调用、文件管理等功能,自1991年问世以来就得到了广泛的应用,时至今日仍有相当多的从业者采用VB进行软件开发。

3.3. 系统总体设计

基于“整体性、精确性、及时性、友好性”的原则,系统页面设置和操作方法简单明了,使用方便,适用于多种身份的工程参与者。和平路隧道信息管理系统的整体思路构架如图3所示。

3.4. 功能模块

主窗口工具栏是本系统的核心部分,包含“项目基本信息”、“数据管理”、“数据分析”、“图片管理”、“其他”这五个功能模块,其中“数据管理”和“数据分析”板块是对项目进行动态监测和风险预警的核心板块,对该板块进行简要介绍。

3.4.1. 数据管理

数据管理模块包含.xls格式文件数据的导入及导出,可导入单个数据或批量导入,同时也可以根据实际工程进展,导入过程中记录下的现场施工图片。在数据导入后,可对数据进行逐个查询或批量查询,也可以进行数据的逐个修改及批量修改,实现数据的系统化协同管理。数据管理相关操作页面如图4所示。

(a) 数据导入页面

(a) 数据导入页面 (b) 数据批量修改页面

(b) 数据批量修改页面

Figure 4. Data management module related pages

图4. 数据管理模块相关页面

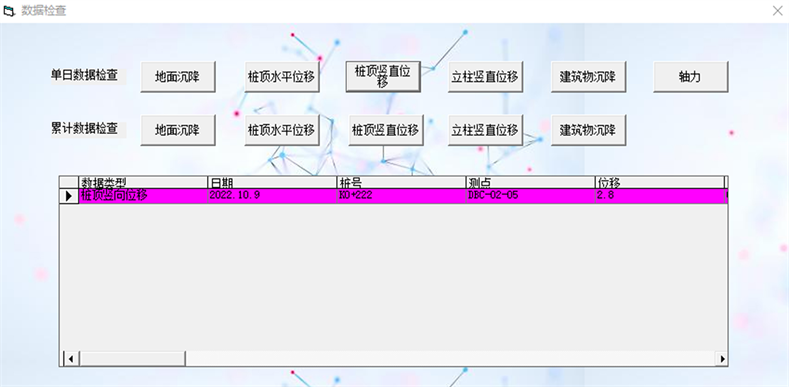

3.4.2. 数据分析

在数据管理模块的基础上,导入数据后,可以进行数据检查,包括单日最危险位移量检查、单日最危险内力检查、各测点累计变形量检查,呈现最危险监测点及对应的数值,并进行危险等级划分,从而进行风险评估,并采取及时的支护措施。依据相关国家规范 [14] ,综合考虑实际工况,参考风险管理领域内常用的四色风险划分 [15] [16] ,将基坑工程危险等级划分如表4所示,系统中数据检查和风险评估页面如图5所示。

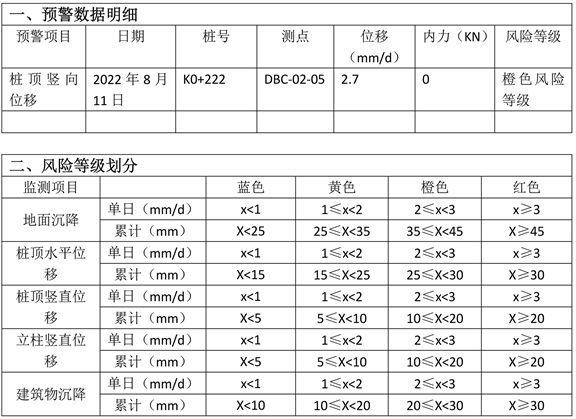

Table 4. Risk grading classification

表4. 风险等级划分

注:x为各监测项目的单日变化量,X为各监测项目的累计变化量。

(a) 数据检查初始页面

(a) 数据检查初始页面 (b) 红色风险等级及相关测点信息

(b) 红色风险等级及相关测点信息

Figure 5. Data check related pages

图5. 数据检查相关页面

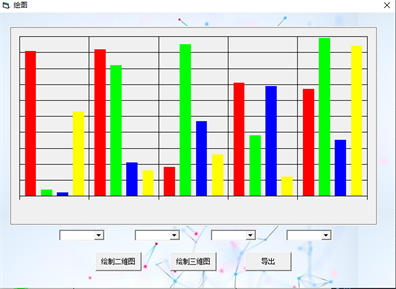

同时,数据分析模块还可以绘制二维或三维图像,呈现数据图像。实现各测点某时间段内监测数据的可视化分析。相关操作页面如图6所示。

(a) 图像绘制初始页面 (b) 二维图

(a) 图像绘制初始页面 (b) 二维图

Figure 6. Data image related pages

图6. 数据图像相关页面

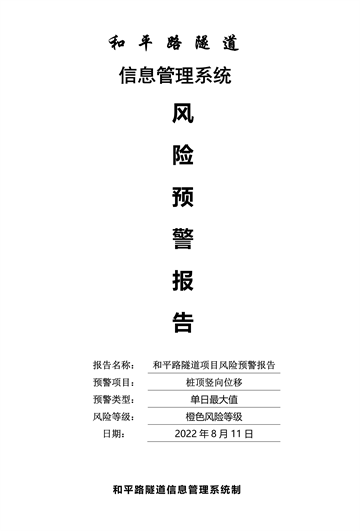

3.5. 风险预警功能实际应用

为确保基坑结构稳定性和施工安全性,实时监测围护桩和周围地表的应力、位移和变形情况,并借助自主开发的信息管理系统进行监测数据管理与分析,并对不同阶段土石方开挖扰动作用下的围护桩和周围地表动态响应情况划分预警等级,从而确保每一开挖阶段的监测数值在安全警戒值范围内,保证施工的顺利进行。

Figure 7. One-day risk level report cover page

图7. 单日风险等级报表封面

Figure 8. One-day risk level report content

图8. 单日风险等级报表内容

如图7、图8所示,在第三层土石方开挖时发现K0 + 222桩的桩顶竖向位移值达到了橙色风险等级,属于较高风险预警值,故在开挖过程中及时调整,降低了爆破开挖强度和范围,以保护围护桩和周围环境,实现了施工监测数据的智能化管理和施工过程的实时调控。

4. 整体数据监测结果与变形特性分析

在施工完成后,对整体监测数据进行综合分析,验证施工手段的可靠性并总结相应规律。由于受到施工、气候、仪器等因素的影响,出现了监测仪器损坏或监测数据遗失等意外情况,因此选取较为全面的数据组进行分析。

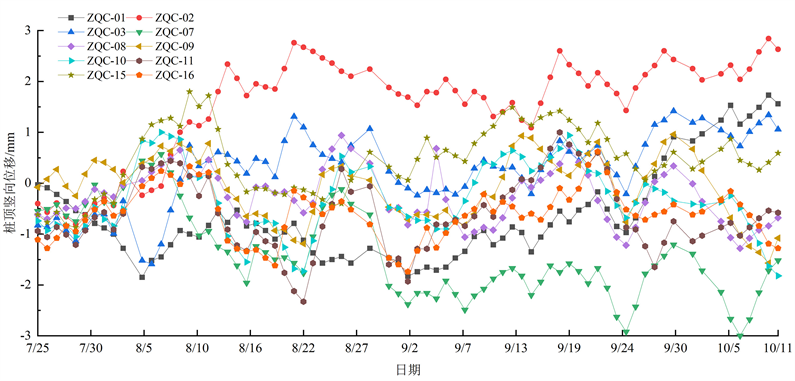

4.1. 桩顶竖向位移

Figure 9. Time history curve of vertical displacement of pile top

图9. 桩顶竖向位移时程曲线

根据监测数据作出桩顶竖向位移时程曲线,如图9所示,正值表示上升,负值表示下降。由图可知,随着工程的进行和时间的推移,曲线分布密集度降低,基坑周围各桩顶均出现不同程度的竖向位移,但位移变化速率和累计值均不超过预警值,在安全范围内。监测时段内竖向位移整体呈波动变化,变化最大的是ZQC-02和ZQC-07测点,ZQC-02有最大的竖直向上位移,为2.84 mm;ZQC-07有最大的竖直向下位移,为3 mm。

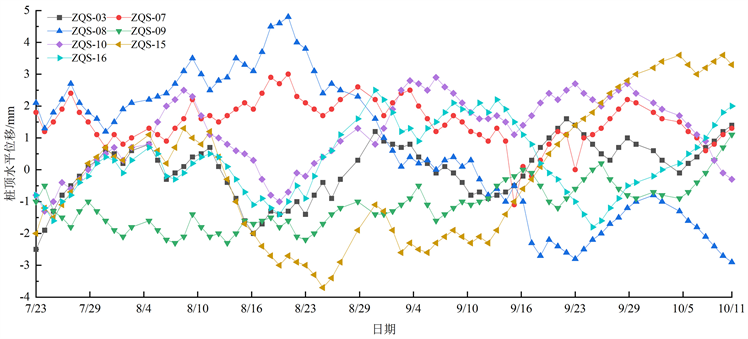

4.2. 桩顶水平位移

根据监测数据作出桩顶水平位移时程曲线,如图10所示,正值表示往基坑外,负值表示往基坑内。在监测时段内,各测点普遍出现大幅度水平位移波动,但均未超出位移变化速率和累计值的预警值。ZQS-08测点出现过最大的向外水平位移,为4.8 mm,随后出现最大幅度的反向水平位移,向基坑内位移7.7 mm;ZQS-15测点出现过最大的向内水平位移,为3.7 mm,随后出现最大幅度的反向水平位移,向基坑外位移7.3 mm。总体看来,基坑内部范围内的测点变化幅度较小,基坑两端测点的变化幅度较大。

Figure 10. Time history curve of horizontal displacement of pile top

图10. 桩顶水平位移时程曲线

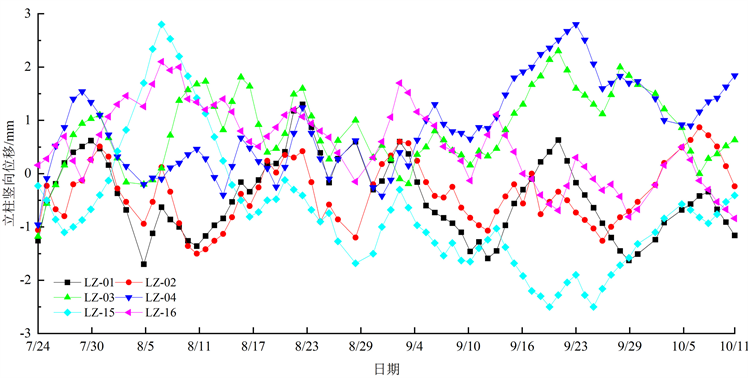

4.3. 立柱竖向位移

Figure 11. Time history curve of vertical displacement of column

图11. 立柱竖向位移时程曲线

根据监测数据作出立柱竖向位移时程曲线,如图11所示,正值表示上升,负值表示下降。在监测时段内各测点均有大幅竖向位移,推测是由于工程扰动引起。在基坑开挖过程中,是先向地下岩石中打入立柱以支撑冠梁,将支撑结构构建完备后再开挖下部岩石。岩石紧紧环绕立柱,静态爆破开挖岩石造成扰动,带动立柱大幅产生竖向位移。两向最大竖向位移均在LZ-15测点处产生,向上最大2.8 mm,向下最大2.5 mm,LZ-15测点也是整体变化幅度最大的测点。但经过监测,立柱竖向位移变化均不超出安全警戒值,符合国家安全标准。

4.4. 地表沉降

Figure 12. Time history curve of surface settlement

图12. 地表沉降时程曲线

根据监测数据作出地表沉降时程曲线,如图12所示,正值表示隆起,负值表示下降。在监测时段内地表变化平缓且均匀,以下降为主,少部分测点处有隆起现象,整体不超出安全警戒值。隆起最多的测点是DBC-10-02,隆起值为4.24 mm;下降最多的测点是DBC-15-01,下降值为3.96 mm。

4.5. 建筑物沉降

Figure 13. Time history curve of building settlement

图13. 建筑物沉降时程曲线

根据监测数据作出建筑物沉降时程曲线,如图13所示,正值表示上升,负值表示下降。JZ-07监测点在后期遭到破坏,故监测曲线中断。监测时段内基坑周围建筑物出现较大幅度的沉降位移波动,但均未超出沉降位移变化速率和累计值预警值。在8月17日之前和9月30日之后,测点走向基本一致,中间段曲线走向波动较大,推测是由于该时段内施工扰动所致。JZ-07测点处建筑物有最大的累计沉降量,达3.1 mm;JZ-11测点处建筑物有最大的累计上升量,达3.5 mm。

4.6. 支撑轴力

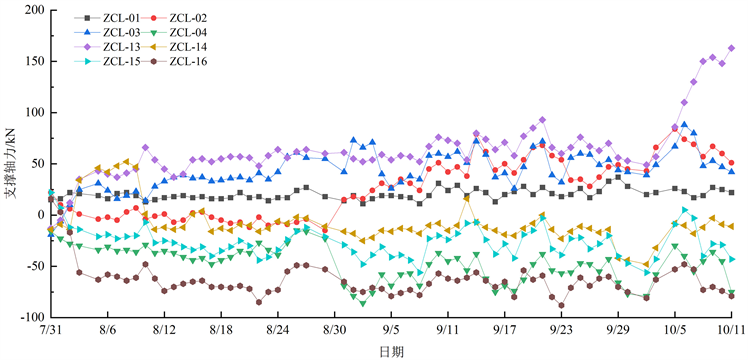

Figure 14. Time history curve of support axial force

图14. 支撑轴力时程曲线

根据监测数据作出支撑轴力时程曲线,如图14所示,正值表示受拉,负值表示受压。整体看来,支撑轴力变化平缓均匀,在±88 kN范围内波动变化,最大单次变化量不超过46 kN,变化速率和累计值均不超过预警值。唯有ZCL-13测点在后期出现较大的支撑拉力,在监测时段内达163 kN,且有持续上升的趋势,应在后续继续监测并关注。

5. 结论

本文依托徐州市和平路隧道项目,其明挖基坑周围紧邻西汉采石场遗址、徐州市博物馆等大量历史和文化建筑群。为保障周边历史文化建筑物的稳定性和安全性,在基坑施工过程中的桩顶竖向位移、桩顶水平位移、立柱竖向位移、地表沉降、建筑物沉降、支撑轴力进行实时监测,分析基坑变形特性,并与国家规范的预警值相对比。同时,由于监测数据的庞大性,开发了“和平路隧道信息管理系统”,依靠系统进行数据的记录,并将数据进行图像化处理,直观反映各监测项目的变化趋势。此外,还可以进行风险等级划分与评估。

开发的“和平路隧道信息管理系统”,基于“整体性、精确性、及时性、友好性”的原则,实现了项目资料和数据的可视化管理。系统可详细记录工程概况和不同施工阶段的现场实拍图,还可以输入施工过程中大量的监测数据。系统对功能进一步开发,可以迅速提取各监测项目在既有数据中的最高危险值,并进行风险评估,方便施工管理人员及时有效地把控工程安全;同时,可以将监测数据呈现为二维或三维图像,有利于对基坑变形特性进行分析与预测。系统操作界面直观简约,适用于各类身份的工程参与者。

监测数据表明,在基坑施工过程中,各监测点一直受到施工的扰动,呈现不规则的波动变化。但变化速率和累计变化量均不超过规范中的预警值,因此工程符合施工要求,有效保障了基坑周围建筑群的安全性。

参考文献