1. 引言

人口数量及结构问题是影响社会经济发展的重要因素。改革开放后,我国出生率处于较高水平,在人口数量压力与社会经济发展的矛盾下,计划生育政策为国家经济的高速发展做出了巨大的贡献。但随着社会因素的不断变化,人口老龄化和劳动人口不足的情况不断加剧,为了缓解这一问题,我国首先在2013年对计划生育政策进行了调整,实施了单独二孩政策,之后在此基础上进一步扩宽政策,于2016年正式全面开放二孩政策,但即便如此,出生率的情况仍不容乐观。随着出生率的长期低迷,我国人口结构已然发生了根本性变化,为了应对我国人口老龄化问题,在2021年我国出台了全面三孩的政策,但政策是否有效仍有待考察。因此,进一步探究生育率影响因素仍然是有必要的。

随着社会经济环境的不断变化,作为主观态度的生育意愿成为了影响生育率的重要原因,而在“养儿防老”的传统观念下,许多老年人晚年的生活来源都来自子女的转移支付。而随着养老保险的不断发展,养老金收入为老年生活建立多重保障,减少了老年人对子女的经济依赖 [1] ,因此可能对生育率产生挤出效应。

基于上述分析,本文拟深入探讨养老金收入与出生率之间的关系,采用我国2003~2019年面板数据构建双固定效应模型来研究养老金收入上涨对出生率的影响,并对结果各角度稳健性检验且进行了异质性分析,最后提出政策建议。

2. 文献综述

自1789年人口理论的提出表明各类社会经济发展条件都会对人口增长产生影响,关于人口出生率影响因素的相关问题就引起了广泛学者的研究。在影响出生率的多种因素中,社会保障在其中有着相当重要的角色。关于社会保障对出生率的影响,国内外已有许多学者对其进行了研究。Jie.Zhang (1995)通过建立内生增长模型研究了社会保障对人均收入可持续增长的影响,并在文中指出提高现收现付制养老保险制度费率将会对出生率产生抑制作用,同时会提高人力资本水平,并刺激经济增长 [2] 。Cigno & Rosati (1996)在各种假设下,得出了家庭储蓄和生育率共同决定模型的比较静态预测,通过1950~1990年德国、意大利、英国和美国的数据得出除德国外,其他国家社会保障的自筹资金扩张抑制了生育率,并普遍提高了家庭储蓄 [3] 。而在后续的研究中Cigno & Rosati (2002)通过VAR方法同时估计储蓄和生育率,发现对于德国,社会保障覆盖率提高同样对家庭储蓄有正向影响,对生育率有负面影响 [4] 。M.Boldrin (2015)等人使用了共104个国家的数据进行实证,说明了政府提供的养老金的增加与生育率的下降密切相关 [5] 。对于国内学者,杨在贵(2009)用具有内生增长的交叠世代模型研究了中国城镇社会养老保险对人口出生率、经济增长和家庭养老保障的影响。通过企业缴费率上升来说明社会统筹养老金会增加,这使得依靠孩子提供老年保障的重要性下降进而导致出生率下降 [6] 。李静(2015)将个人对社会保障的心理预期被纳入到Diamond世代交替模型中以考察家庭代际之间的最佳选择行为,结果认为社会保障预期对出生率具有负面影响,且明显提高人力资本水平 [7] 。刘子兰等(2015)在两期世代交叠模型分析的基础上,建立回归模型考察了中国养老社会保障制度对出生率的影响,得出了我国养老社会保险制度降低了生育率,并且随着经济发展水平的不断提高,生育率也有下降的趋势 [8] 。王国军等人(2016)通过实证研究,发现社会保障在财政支出中的占比和养老保障水平都对出生率有负向的影响,提高社会保障在财政支出的份额及扩大养老保障覆盖面都会降低我国出生率并抑制人口数量的增长 [9] 。之后王国军等人(2016)引入计划生育政策变量的条件下,运用代际交叠模型分析计划生育政策对人口出生率的影响,发现除计划生育政策之外,社会保障与经济发展因素都在影响出生率方面发挥了重要作用,且社会保障对人口出生率的影响是负向的 [10] 。陈欢等人(2019)从理论和实证两方面对养老保险如何影响生育意愿进行了全新探究,研究结果表明无论是理论分析还是实证结果都证实了养老保险会降低人们的生育意愿且是显著的 [11] 。

上述文章从多个角度研究了社会保障对出生率的影响,且在现有文献中已有许多研究结果表明社会保障对人口出生率有十分显著的影响。因此,本文参考国内外已有研究的基础上,拟构建经典的计量经济面板回归模型,以人均养老金收入为核心解释变量,将其他的影响因素作为控制变量,来探究养老保障对生育率的影响。据此本文提出如下研究假设:

假设1:养老金收入与出生率有负向相关影响,即养老金收入上涨会降低出生率。

假设2:养老金收入的影响对不同区域具有异质性,经济发展较为落后的区域挤出效应更为明显。

3. 模型的设计

(一) 数据来源

在数据可得的基础上,本文采用我国2003~2019年31个省市级行政区(港澳台数据缺失)的面板数据,对我国人均养老金收入对人口出生率的影响进行了深入的研究。以人口出生率作为被解释变量,用于衡量各省人口出生数量的变化情况,记为birth。为了着重研究人均养老金对出生率的影响,因此将人均养老金收入作为本文的核心变量,并在此目标下,需要对其他影响出生率的因素进行控制。

(二) 指标选取

Table 1. Definition of each variable

表1. 各变量定义

在借鉴以往研究文献的基础上,本文最终选取了人均社会消费品零售总额(万元/人),记为consume;人均地区生产总值(元/人),取对数记为pgdp;将城镇常住人口数(万人)除以年末常住人口数(万人),得到城镇化率(%),记为urben;以第三产业增加值占GDP比重,得到产业结构(%),用于衡量各省产业结构变化,记为Struct;将城镇住宅商品房平均售价×80除以城镇人均可支配收入 × 2,得到房价收入比 [12] ,记为House。各变量的定义如表1所示。

(三) 计量模型

为分析人均养老金收入对出生率的影响作用,本文以31个省市人口出生率作为被解释变量,以人均养老金收入作为核心解释变量,此外,将人均社会消费品零售总额、人均地区生产总值、城镇化率产业结构和房价收入比作为其控制变量进行分析。因此,本文构建了计量经济面板回归模型,模型设定如下:

(1)

在上式中下标i为各省份,t代表不同年份。µi为省份的固定效应,代表不随年份变化但随省份变化而异的其他因素。γt为年份固定效应,代表不随省份变化但随年份变化而异的其他因素。εit为随机扰动项,为常数项,β1为核心解释变量人均养老金收入的回归系数,β2至β6是各个控制变量的回归系数。当β1显著为负时,养老金收入上涨对出生率有显著负影响;当β1显著为正或不显著时,认为养老金收入上涨对出生率无明显影响。

(四) 描述性统计

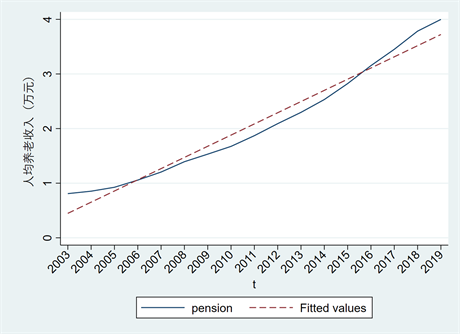

本研究用我国2003~2019年31个省市级行政区(港澳台数据缺失)来构建面板数据,所有数据均来源于2003~2019年的《中国统计年鉴》,表2列出了所有变量的描述性统计特征。此外,本文还利用折线图分别描述出生率以及人均养老保险收入的变化趋势,用来呈现被解释变量和解释变量之间的关系,图像表明出生率和人均养老金收入至今为负相关性,结果如图1、图2、图3。

Table 2. Descriptive statistical analysis of variables

表2. 变量的描述统计分析

如图1所示,自2003年至2019年,我国各省的人均养老金收入呈现逐年上涨的趋势,在2005年至2015年间增速较慢,而在2015年后各省的人均养老金收入增速较快。总体来看,虽然人均养老金收入的增幅有所不同,但整体趋势是逐年上涨的。这种情况下,养老金对出生率的影响就是养老金上涨对出生率的影响。

Figure 1. Per capita pension income line chart

图1. 人均养老金收入折线图

图2为2003年到2019年全国出生率的变化趋势。在2010年之前出生率逐年小幅下降,但变化幅度较小,相对较稳定。从2011年至2014年,出生率出现了第一个小高峰,这是由于当时政策“单独二孩”带来的冲击。此后,在2016年至2017年间,出生率出现了第二个小高峰,这是由于2016年出台的“全面二孩”政策所带来的冲击。此后,出生率快速下降,并在2019年跌破了11‰以下。从2003至2009年的拟合线可以看出,我国出生率一直在缓慢下降。

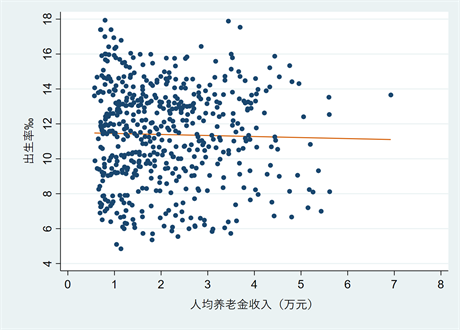

将养老金收入以万元单位处理后,出生率与养老金收入的关系如图3。从图三来看各省出生率和养老金收入为负相关且呈线性关系,表明随着养老金收入的上升,出生率会随之下降,即养老金收入对出生率起到了抑制作用。

Figure 3. Scatter plot of birth rate and pension income

图3. 出生率和养老金收入的散点图

4. 实证结果与分析

本研究以上文所选取的数据以及建立的模型为基础,采用固定效应OLS回归,同时通过稳健性检验对上述结果的可信度进行进一步证实,由此得出养老金收入上涨对出生率的影响结果。

(一) 回归结果

本文将全国31个省市2003~2019年面板数据模型进行OLS回归,结果见表3中的4列。表3中的列(1)为加入省份固定效应的回归结果,列(2)为省份年份双固定效应的回归结果,而列(3)为只控制年份固定效应的回归结果。

由上述实证结果可以得出,在控制了人均社会消费品零售总额等会对出生率产生影响的变量后,养老金收入对出生率有显著的抑制效果,回归系数显著为负。总体而言,我国出生率下降可归因为人均养老金收入的上涨,这与假设1相符也与前文折线图的直观结论一致。

Table 3. Panel fixed effects regression results

表3. 面板固定效应回归结果

*注:* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001。

(二) 稳健性检验

1) 剔除少数民族自治区

我国基于少数民族发展的特殊性,为了支持少数民族扩大人口发展自计划生育以来始终对其采取较为宽松的政策要求。例如在计划生育之初便提倡农牧民生两个孩子,且对部分生活有困难的农牧民政策要求还可再放宽;对于部分人口稀少的少数民族不做任何政策限制等等。因此为控制民族政策差异可能带来的少数民族自治区与其他省份出生率之间的测量偏差,本文剔除新疆、西藏、内蒙古、广西、宁夏五个少数民族自治区后再次对其进行了与上文相同的回归,回归结果如表4的(1)至(4)列。可以看出剔除少数民族自治区后,回归结果与上文相差不大,因此证实前文的结果是稳健的。

Table 4. Robustness test: removing ethnic minority autonomous regions

表4. 稳健性检验:去除少数民族自治区

2) 更换被解释变量及使用标准标准误

由于面板数据存在截面相关,采用稳健标准误可能会对结果的显著性有影响,表5中的列(1)即为双固定效应模型稳健标准误后的回归结果,其回归系数没有发生变化,但是括号中参数的标准误得到了修正。同时考虑到被解释变量出生率可能具有时间延续性,因此本文将滞后一期的出生率代替原被解释变量进行前文相同回归,其结果如表5的(2)至(4)列,仍具有强烈显著性,可以看出结果仍然是稳健的。

Table 5. Robustness test: Replacing the explained variable

表5. 稳健性检验:更换被解释变量

(三) 异质性分析

我国占地面积广阔,各地域之间经济发展、生活水平等都存在巨大差异。本文按照国家统计局标准,将北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、山东省、广东省、海南省、辽宁省设为东部地区,其余省市自治区设为中西部地区,对分区域样本做双固定效应回归进行异质性检验,结果见表6。

Table 6. Heterogeneity test results

表6. 异质性检验结果

由表6可见,养老金收入在中西部地区显著降低了人口出生率,而在东部地区则不显著。这种差异形成的原因主要是由于在中国“养儿防老”的背景下,养老保险可以提高老年人收入的同时降低其对子女的经济依赖,缓解了家庭代际支持 [1] 。此外生育意愿与家庭收入呈负相关,且对于低收入家庭的影响更为显著 [13] 。根据我国区域的发展水平不同,相较于东部地区,中西部社会经济文化水平发展都更为落后,因此中西部地区受到养老金收入影响更为显著,而东部地区则不明显。

5. 结论与建议

综上,本文基于我国31个省市地区2003~2019年的面板数据,建立面板双固定效应回归模型,考察了近年来养老金收入对出生率的影响。研究表明:第一,在控制人均社会消费品零售价格等影响出生率的其他因素后,核心解释变量养老金收入对出生率有显著的抑制作用。第二,东中西部地区养老金收入对出生率的影响有明显差异,在东部地区作用效果不显著,而在中西部地区是显著的。本文以去除少数民族省市地区以及用滞后一期出生率更换被解释变量进行稳健性检验得出的结论与前文一致,基于此结论,本文提出如下政策建议:

人口结构的调整上不仅要重视计划生育政策的影响还要重视养老保险制度的影响。2021年“全面三孩”生育政策的实施,可能会使生育率小幅回升,但对于目前我国生育率低、新生儿数量严重不足的情况下,生育政策很可能只是杯水车薪。目前的主流观点认为增加老年人福利、减少年轻子女抚老压力能够提升生育水平,但随着现代人“养儿防老”传统观念的逐渐淡化,养老社会保障制度也会对生育率产生显著的负向作用,在微观层面上,包括养老金在内的其他福利的增加,会对依靠子女经济的养老功能产生“替代效应”,从而降低了妇女生育的内在动力;在宏观层面上,任何社会福利的增加都会加重纳税人的负担,从而影响劳动者创造财富的热情以及由福利产生的物质基础,同时会减少个人与家庭的实际收入,且进一步减少了家庭可支配收入,从而对生育产生了“挤出效应” [14] 。因此不能一味增加养老保障的福利,使其产生的“替代效应”远远超过其对生育激励的作用。可以考虑在养老补贴中增加生育补贴的政策,以此抵消养老保障制度对生育率的负向作用。

进一步建立完善的全民覆盖养老保险制度。由于长期缺失农村的家庭养老需求以及社会养老保险,使我国的出生人口性别比严重失衡 [1] ,因此进一步提高农村社会保险保障制度,弥合养老保障在城乡、区域、体制内外维度上的差异 [15] ,有利于改善我国人口出生的性别比,从而在一定程度上促进我国出生人口从数量到质量的改变。

完善生育保险,减少生育成本,加强家庭政策的支持力度。可以政策适当对女性倾斜,落实女性员工孕期带薪休假政策,客观上减少企业对女性的“母职惩罚”。同时从家庭责任角度出发,合理实施男性员工带薪产假,以及男女共同缴纳生育保险享受相同育儿津贴等措施 [16] 。此外还可以增加母婴室、托育机构等基础设施建设,增加社会环境对育儿服务的支持。

参考文献