1. 引言

Shadmi等人(2020) [1] 指出,各类疾病正在通过如信息普及等各种不平等的方式影响着社会中的弱势群体。老年群体和低收入人群首当其冲,疾病感染及其后遗症等的健康风险明显高出社会其他群体。这些弱势群体为了疾病预防知识和健康信息的获取,迫不得已地通过社交媒体寻求帮助和答案,但同时获得片面和不正确的信息可能性也会大幅度增强(杨洸,巢乃鹏,2021)。随着数字生活空间的发展,公众开始将媒介视作获取信息的主要来源,甚至在公共危机解决中也发挥着关键角色(Seo, 2019) [2] 。面对相对陌生、感染率高的传染性疾病,社会大部分公众缺乏相关的疾病预防知识,对于预防和治疗此类疾病缺少直接经验,此时媒体科普和报道成为他们辨别自身健康情况、获取疾病预防信息的主要方式(殷俊,胡登全,邓若伊,2014) [3] 。一方面,政府可以通过权威媒体下给公众提供有效信息,并干预公众对于疾病的认知和预防行为,从而进一步诱导公众舆论,实施相关预防、控制措施,将个人和社会的风险水平降到最低,达到预期的控制效果。另一方面,公众也在通过自媒体等渠道发布内容维护自身话语权,甚至引发了不少舆论事件,这些矛盾和冲突在社交媒体通过情绪传染被不断放大,迅速发酵,引发舆论的发酵(唐乐水,2020) [4] 。其中以岭药业连花清瘟涨价事件为这一特殊时期的典型案例。

2. 研究设计

2.1. 研究方法及抽样

本研究采用半结构化的深度访谈方法。深度访谈具有两大特征,第一个特征是访谈问题是事先部分准备的,第二个特征是“要深入事实内部” [5] 。第52次《中国互联网络发展状况统计报告》 [6] 显示,截至2023年8月,20~29岁、30~39岁、40~49岁网民占比分别为14.5%、20.3%和17.7%;40~59岁以上网民群体比例从2022年12月的33.2%上升至34.5%。互联网对中老年群体的渗透程度进一步加深。因此研究决定以30~39岁、40~49岁、50~59岁三个年龄分段为主,以滚雪球的抽样方式,首先从研究者身边符合条件的朋友中开始进行研究,再请他们介绍身边符合研究条件的对象,根据所获得的线索选择并确定此后的采访对象。

2.2. 访谈对象

为尽可能达到预期的访谈目标,本研究将上述抽样框中的访谈对象进一步限定为:社交媒体媒介接触至少一年以上,且传染性疾病流行期间在国内经历了连花清瘟涨价事件的网民。这些研究对象不仅具有丰富的媒介经验,而且也是传染性疾病的直接参与者和连花清瘟涨价事件的利益相关者。经过筛选,最终的样本共包含30名访谈对象,访谈对象信息如表1所示。

Table 1. Interviewee information sheet

表1. 访谈对象信息表

2.3. 访谈方式及过程

本研究于2023年5月至2023年8月,通过电话、微信和电子邮件发送的方式进行预访谈,随后对30名符合条件的研究对象线上和线下相结合的方式进行访谈。研究者首先向访谈对象询问其基本信息(性别、最高学历和职业等)和媒介接触情况(使用时间、平台和偏好习惯等),随后向符合筛选条件的访谈对象简单介绍连花清瘟涨价发展过程和事件影响,之后围绕风险感知与疾病预防行为、情绪传染与行为异化、信源身份与公众信任这三个主要部分进行访谈。访谈者在访谈过程中依据实际情况对提问方式及提问顺序进行了灵活调整,同时结合访谈对象的部分回答展开了个性化追问。

2.4. 数据分析方法

研究借助“讯飞听见”平台将录音资料逐字转为文本,然后加以核对修改,确保转录正确。随后,将全部文本材料导入定性分析软件NVivo进行编码。研究者共有效访问30位研究对象,年龄分布在30至59岁之间。从居住地,职业身份,发布时间等角度来看,研究者尽可能地拓展研究对象代表性,媒介接触时间均在1年以上。整个样本选择30~39岁、40~49岁、50~59岁三个年龄段各10名,男女性别比例为1:1。

3. 研究发现与分析

3.1. 风险感知与预防行为:传染性疾病中的社交媒体与权威媒体

连花清瘟的价格暴涨并非毫无征兆,此次风波或与相关行业政策有关,并由此影响公众的风险感知和之后的预防行为。2022年3月,国家卫健委和国家中医药管理局明确将连花清瘟列为中医药治疗医学观察期和临床治疗期间的推荐用药。2以河北省石家庄为例,在“二十条措施”发布以及河北召开省委常委会进行相关工作部署后,石家庄部分药店开始出现连花清瘟“断货涨价”的情况1。随后至16日,中新经纬、财联社与红星新闻等媒体介入事件报道。期间,关于连花清瘟断货、以岭药业回应、招聘短期工、药店连花清瘟涨价以及以岭药业针对连花清瘟涨价的回应等信息被陆续报道出来。12月,连花清瘟价格进一步上涨,单盒卖百元、线上线下差价50元等消息此起彼伏,使得连花清瘟再度被送上热搜、以岭药业再受关注。

“连花清瘟涨价之后我有感知到风险。应该当时身边的大部分人都觉得开放之后会有一波疫情的高峰,可能会有‘早晚都会感染’或者‘很难躲掉’的感觉。武汉疫情爆发时,听到消息的我对此次疫情就有了悲观的预测,即一段时间内会呈不断扩散态势,且可能会造成相当规模人群的疾病加重和死亡。同时,我也对身处外地的亲戚、朋友的健康状况产生担忧,担心此次疫情也会波及到他们。经常会主动地搜索相关信息、关乎风险信息的发布,主要还是担心自身以及亲人的健康,也怕自己感染上影响身边的人和日常的生活。”(5号访谈对象)

面对社会全面的放开,公众的积极预防行动是保护自己和控制疾病传染的唯一途径。因此在疾病蔓延之际,有效的预防行动是一项重要的公共需求,对遏制疾病感染风险至关重要(Ludolph, Schulz & Chen, 2018) [7] 。公众预防行为作为健康与风险传播领域长期关注的焦点,虽然很多文献都关注媒体在传统健康威胁情况下的作用,但媒体在这种大规模公共卫生突发事件中的作用仍需深入考虑。首先,媒体是普通公众获得风险信息的重要来源。缺乏对风险必要的认知时人们未能及时采取相关与预防措施的主要原因(Seo, 2019) [8] ,而媒体可以帮助人们实现相关的信息获取。其次,基于“刺激–反应”原则的第一种传播效果理论指出,媒体信息不仅可以塑造公众的态度,还可以规定公众的行为,从而产生直接而迅速的影响(Perse, 2001: p. 29) [9] 。

“……对我的疾病预防行为还是有效的,因为当时医学专家已经确定此番疫情是由疾病的传染引起的,所以本人对相关的新闻报道、预防措施等还是相当关注的。比如戴好口罩,不参与聚众性活动,勤洗手常通风,咳嗽捂好口鼻等。当知道如何能从小事预防传染性疾病扩散时,我会第一时间告知身边的家人、朋友,并给其他亲朋好友打电话,告诉他们注意防范。传播目的有二:其一是希望尽可能地保障身边亲朋好友的身体健康,让他们不被感染。其二是希望通过自我及身边人的自我行为约束,防止再度扩散,希望疫情早日结束。”(21号访谈对象)

疾病疫情作为具有高度特殊性的社会突发公众卫生事件,其信息传播过程中国会出现不确定性、普遍性等全新特点,在此特殊情境下公众的媒介使用习惯和行为也会发生转变(贾哲敏等,2020) [10] ,各国官方媒体都更加重视起权威媒体参与社会治理的特殊价值,以舆论监督为标榜的传统新闻业肩负起稳定公众情绪、鼓舞士气的责任,然而尽管传统媒体顺应时代潮流主动下场,开通和经营自己的网络客户端,但其发布信息时仍然是以“我发布你观看”(we-publish-you-read)这种自上而下式的信息传播模式为主,对于社会上的冲突和消极事件进行报道时也在一定程度上引发了公众的习得性无助、政治冷漠等社会情感问题,影响了公众的媒介化共情,导致其同情疲劳。相比之下,新型媒体尤其是以微博、微信等为代表的社交媒体正在基于交互式技术,通过普通用户生产的内容(user-generated content)实现“去中心化”。官方媒体依靠专业的编辑和记者,而社交媒体则允许用户充当自己的信息发布者。也正应如此,社交媒体中的信息更加趋向多元化、情绪化和个性化,信息的真伪难以辨别,容易出现信息的失真失当(王丽丽,2016) [11] 。由于社交媒体平台可以同时兼有权威信息和个人信息,形成与权威媒体不同的舆论空间,因此在此次以岭药业连花清瘟涨价事件中,通过对这两种媒介渠道的观察,可以研究公众在疾病预防信息获取过程中的风险感知与媒介之间的关系:

“虽然权威媒体可能更权威,但是我觉得社交媒体上的信息更详细一点。权威媒体上的内容都很简单,不够详细。而且有的症状描述也没有针对性。社交媒体 + 搜索引擎,就能够让我找到一些我精准需要的内容和介绍。一般都是主动搜索(我把App通知除了必要的全部关掉了,而且也关闭了个性化推送功能)。我觉得自媒体在我心中,分成两种,一种是商业化、专门运营的自媒体,还有一种就是个人的生活分享型的、不功利的自媒体。对于后者,我还是比较相信的。而且我在平时浏览社交媒体时,也会注意这两者的区分。至于自媒体和权威媒体,对我而言没有二元对立,两者都可以相信。”(11号访谈对象)

媒介与风险感知之间的关系可以通过两个经典的传播理论进行解释:议程设置(agenda setting)与涵化理论(cultivation theory),都强调了媒体使用会对公众的情感和认知产生影响。现代社会,公众主要通过构建自身的信息系统而形成对风险的认知,媒介多为其中的核心渠道在风险治理中有着居住轻重的地位。通过使用结构方程模型分析收集的武汉大学446名学生相关数据,学者任围、朱晓文等(2021)学者发现,权威媒体和社交媒体发挥着互补作用 [12] :使用权威媒体对公众疾病预防行为有直接影响,并通过向受众感知其中的严重性对其行为产生间接影响;而社交媒体的使用只是通过焦虑和感知严重性间接影响预防行为。总体而言,权威媒体对预防行为的影响要比社交媒体大得多。在多元化的舆论背景下,不同媒体在风险控制中承担不同的角色,为风险管理者和政策制定者提供了相关治理方案。

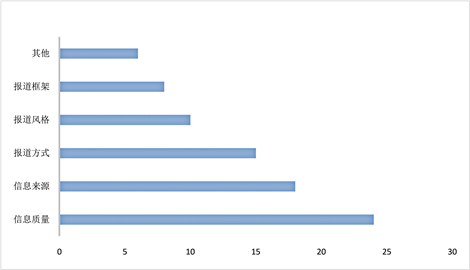

信息传播手段的丰富有利于公众之间的情感交流,但同时热点事件中的公众情绪化表达也是不容忽视的问题(隋岩,李燕,2020) [13] 。在新媒体研究的背景下,风险认知是公共媒体使用和行为改变之间关系的一个重要参数,情感因素的作用非常重要,需要加以考虑。访谈过程中,当问及接触到风险信息时的情绪如何时,超过半数的访谈对象均谈及到了“恐惧、紧张”等词汇,这些情绪或多或少地影响到了其疾病预防行为,由此可见社交媒体和权威媒体发布的疫情信息会对受众的情绪、认知和行为产生不同影响:社交媒体的使用对用户恐惧心理有显著影响,而权威媒体的使用对公众感知严重性有显著影响。社交媒体和权威媒体的使用都可以直接促进公众预防行为。这种效果的差异来源可能是两种媒体在信息质量、来源和报道方式等方面的不同。见图1。

Figure 1. Factors influencing the choice of disease prevention information

图1. 影响疾病预防信息选择因素

在预防行为的影响强度方面,社会媒体和权威媒体之间也有明显区别。究其原因,除了信息质量(李祎惟,郭羽,2020)、媒介使用频率和报道方式之外,信任度也是媒体报道的影响公众行为的另一个重要因素(王晓楠,周林意,2020) [14] 。章燕等学者(2020) [15] 指出,目前公众对于权威媒体的信任明显地高于了社交媒体,这也解释了为什么社交媒体在促进公众疾病预防行为方面不如权威媒体。需要进一步注意和研究的是,在媒体融合的背景下权威媒体在社交平台中的入驻,使得信息来源识别困难加大,未来的研究应该继续通过研究不同的媒体渠道来分解来源和内容,以更好地了解传播的有效性。

“我还是比较偏向权威媒体发布的信息,原因是信任度和信息质量,权威媒体在专业度和权威性方面还是具有说服力的,如果是与自身利益密切相关,会主动寻求信息,我认为主流媒体在此次事件中原可以更好发挥它守望、澄清、稳定舆情的作用,没有影响对权威媒体的信任度。”(7号访谈对象)

“对于重要信息发布,如疫情自主用药,我偏向于选择权威媒体发布的内容,我觉得出于媒体的公信力和信息质量,我一般选择人民日报、新华社等央视权威媒体……我觉得自媒体在此事件中主要起到补充官方媒体,提供更加便捷迅速的信息、及时对政府或相关企业的不当行为进行监督的作用,我觉得他们的意见对我的疾病预防行为以及对权威媒体的信任度的影响较小,大部分时候他们所报道的疾病预防信息和权威媒体是一致的。”(24号访谈对象)

3.2. 情绪传染与行为异化:疾病肺炎疫情下的情绪传播

在以岭药业连花清瘟价格“暴涨”风波中,词条“网曝有药店连花清瘟单盒卖百元”热度居于前列,“连花清瘟”“价格”“药店”“涨价”“价格”等成为该事件的高频热词,媒体主要围绕连花清瘟价格“暴涨”一事展开报道,热门内容有“单盒最高卖至百元,谁在炒作连花清瘟?”“连花清瘟涨价不止,最高已达100+元/盒多地监管部门已发布提醒告诫书”“有药店连花清瘟单盒卖百元,涨价超2倍!监管告诫将严打”等。12月6日,词条#有药店连花清瘟单盒卖百元##以岭药业新专利可制作含连花清瘟口罩#接连登上微博热搜。在该词条下,红星新闻对连花清瘟价格暴涨一事进行了报道,并提及杭州市市监管部门5日时针对药店连花清瘟涨价所发布的提醒告诫书。

笔者以“连花清瘟”为关键词在微信中搜索相关文章,选取其中阅读量均为10万+的十篇“最热”公众号文章,并参考了马德勇主持的网民社会意识调查中的媒介测量方法,将10篇公众号性质分为中央媒体(环球网、环球人物、环球时报等),商业新闻媒体(澎湃等)和微信订阅号三类,如下表2。

Table 2. Classification of the top ten public number articles in WeChat heatiness

表2. 微信热度前十公众号文章分类

接着选取其中八篇公众号文章的热度靠前的76条评论文本进行分析和清洗(澎湃新闻《收到连花清瘟该不该吃?怎么吃?指南来了》和环球时报《连花清瘟厂家发声明!涉药物安全性》未开启评论,环球人物的《连花清瘟背后,站着一位“院士首富”》仅有精选评论两条),并去除“连花清瘟”、表情符号、莲花、胶囊等高频的基础称呼词后进行词频统计发现:词频最高的10个词语依次为“中医”(18次)、“疾病”(11次)、“中药”(10次)、“感冒”(7次)、“中医药”(5次)、“科学”(5次)、“效果”(5次)、“难过”(5次)、“数据”(4次)和“医生”(4次)。将评论语意偏好划分为正面、中性和负面进行统计,发现中性评论占总体评论量39%,负面评论占总体评论量39%,正面评论占总体评论量27%。

“群体情绪的相互感染决定了群体行为的选择”(勒庞2015:pp. 92-94) [16] 。社交媒体中信息传播呈现病毒式和指数式特点,极大地促进了情绪的社会化(隋岩、李燕,2012) [17] 。“情绪传染”(emotional contagion)强调情绪传播和影响的动态过程。有研究显示,疾病肺炎疫情发生后,我国公众总体幸福感情绪下降了74% [18] 。在这样的社会环境中,公众的强情绪经由强连接或弱连接在个人和群体间传播,同一群体的人们会不自觉地体验到相同的情绪,进而影响其观感和行为,甚至会在信息传播过程中导致非理性的言论和行为,最终导致舆情风险降临 [19] 。群体中的个体更有可能在情绪上受到感染,进而影响整个群体的情绪和行为。尤其在突发危机事件中,这种共同的经验和情感的共鸣使个人更容易唤起他们的情绪,从而对群体产生传染效应。因此,在现代社会,公众情绪表达需要被重视和广泛关注(陈力丹,2016) [20] 。同时也要注意不能将情绪片面地理解为“非理性”(郭小安,2019) [21] ,政府与公共卫生部门需要在适当的方案下引导公众在意见表达市场坚持理性与感性的交汇,培养其“自我净化”的能力。反之,如果管理不善,负面的社会情绪就会蔓延,助长造谣生事,加剧社会冲突。

“之前看国外的报道,感觉(这个疾病疫情)就会有很多轮啊,然后每一轮都会有新的不同的症状,然后还会有后遗症,然后我就有点害怕嘛,然后就是觉得疾病是不是要跟人类永存啦,就是等到人类灭绝的时候,疾病可能都不一定灭绝,对未来有恐慌的感觉。还有就是最基本的对健康很担忧啊,就害怕得病呀,虽然我也受过高等教育,知道应该理性看待,因为那些媒体都说有什么后遗症,再加上家里还有一些。老年人啊,尤其有那种基础病的,然后就会更加担心了,最可怕的是,我发现我的这种紧张的情绪也不知不觉地影响到了我身边的人,就好像一块石头砸到水里,这个水花啊就在不停地不停地扩散放大……”(19号访谈对象)

另外,消极情绪和积极情绪对媒体情绪传染产生影响。有研究者针就不同情绪对网络交流行为的影响进行了模拟,发现愤怒的情绪比其快乐的情绪更容易在网络的群体中间传播(Fan et al., 2015) [22] 。国内学者刘丛等人(2015) [23] 也通过对2013年24个公共事件的微博情绪进行调查发现了在微博平台上引起关注的公共事件主要是负面事件,负面情绪越强烈事件传播速度越快。公众在本质上对消极情绪更加敏感,特别是在数字空间,消极情绪传播的速度更快、影响范围更广。

“我觉得在这个事件中肯定是消极情绪占主导,首先公众不是医学方面的专家,专家说某某药物有效,公众肯定是会受到影响的。但因为疫情作为一个压抑了社会很长时间的消极因素,无论是对于个人的身体健康还是整个社会的有序运行,大家都太想要战胜它了,以至于这种强烈的愿望让大家没法再很理智地看待疫情相关的信息。”(28号访谈对象)

究其原因,在面对疾病疫情这样充满不确定性且危害性的流行性传染病时,公众会亟需可靠的信息来对复杂现象进行理解和阐释归因。因此,在出现以连花清瘟囤货涨价的现象时常会与道德缺失、规训惩戒等隐喻联系起来,通过寻找“罪魁祸首”来对始作俑者进行标签定义,借此宣泄不满、释放恐惧和宣诉未知的不安感。在以岭药业舆情事件中,民众的风险感知力和不安全感处于高峰,“以岭药业”和“中医”成为民众集中攻击的靶子,被赋以“吃相难看”“愚昧”等形容词。此类污名化暴力在自媒体诉诸流量所走的标题党路线下推动公众恐惧心理的扩散,虽然可以从中窥见群体间差异化的心理状态和现实诉求,但也会促使网络舆论进一步扩散升级。分散的网民通过对目标对象的攻击和不同立场的反击形成情感共同体,污名化暴力带来的负面舆情效应也在虚实交杂的数字化时代中赋予网络暴力正当性。

“我觉得出现这种情绪很正常,即使从现在的角度回看过去,也不能说当时的专家说的话都是正确的。‘砖家’、中医无用、发国难财,这些现象一定是当时的社会客观存在的现象。但是以岭药业是否与这些舆情中所涉及的‘罪名’相关,作为普通公众我并不清楚。只能说,在长久的疫情的压力之下,普通人很难对医疗行业的人建立信任。”(16号访谈对象)

“这些话题出现的部分也是因为自媒体信息质量良莠不齐出现,很多自媒体为了流量总是会说‘专家说……’这样的话题,使得专家污名化严重,大家对于专家的信任度也越来越低。”(8号访谈对象)

“我持负面看法,至今我仍然觉得连花清瘟事件是炒作。并且我觉得以岭药业存在‘发国难财’的嫌疑,互联网上各种媒体的大肆渲染,他或许在其中也起到了推波助澜的作用。”(30号访谈对象)

“算是一些比较偏激的言论,虽然我当时也很气愤,在当时大家都买不到药的情况下,一些对事实真相缺乏了解,恐慌加持,无处宣泄,网络的匿名性给他们提供了一个宣泄情绪的场域。”(24号访谈对象)

3.3. 信源身份与公众信任:疾病疫情中意见领袖的说服机制

从舆情风险点图谱来看,在此次以岭药业连花清瘟涨价事件中,大V、网民、媒体、监管方等多类主体参与到了以岭药业的相关舆情中,波及股价、生产经营、品牌声誉,寒假和春节的来临使得人口流动性增大,社会迎来较为严峻的疫情压力,民众基于自身健康考虑对于涉疫药品的需求在短期内仍会较大。除以岭药业受到本次舆情波及,相关企业所在行业领域亦会被公众在一段时间内着重关注,加之国家及地方监管部门展开的行动措施,行业或将在一定时期内迎来“强监管”。

20世纪80年代,理查德·佩蒂(Richard Petty)与约翰·卡乔波(John Cacioppo)在霍夫兰–耶鲁(Hovland-Yale Model)劝说研究模型基础上提出了精细加工可能性模型(Elaboration Likelihood Model, ELM),认为说服效果并非如“霍夫兰–耶鲁”模型所描述的单线机制,而听众的认知能力和动机等因素与说服机制相互作用并影响说服效果。在科学传播领域,处于科学研究前沿的科学家因其专业性和权威性被认为是最可靠的信息来源,被称为科学传播的“先行者”(何婷,2015),他们对受众的说服力受到认知能力(如科学和健康素养)、认知动机和说服力等因素影响(Gupta, Fischer & Frewer, 2012) [24] 。在公共卫生突发事件中,公众由于缺乏安全感会迫切地需要来自权威来源的证明,而科学家的集体沉默或缺席则会加剧公众对科学传播和科学家群体的不信任(李福鹏,姜萍,2009) [25] 。另一方面,在疾病疫情爆发和后续疾病预防期间,社交媒体空间出现了许多新形式的科普意见领袖(金兼斌等,2017) [26] 。当公众在突发公共卫生事件中对科学信息的认知需求很高时,会主动利用互联网搜索、寻找、评估相关信息的知识和能力会影响其对健康和科学信息的理解,进而会对他们以参与传播和分享信息的行为产生影响。

“……部分自媒体平台(如‘丁香医生’)会率先在公众号等平台发布用药指南等内容,由于媒介使用频率高(对公众号内容关注较多)、信息质量高等因素,我会将其作为自主用药的一个参考。同时,在官方媒体正式发出相关用药内容后,我会对比二者是否相同,在对官媒信任度高、报道方式认可(深度内容)等因素的作用下,我会以官方通知内容为准。

……视情况而定。在疫情未波及本省或本地区时,我会在被推送相关内容后接受较多。而当本地出现疫情态势后,则会自主搜寻找相关信息(如核酸采样点、用药指南等)。我认为在此次事件中,自媒体是推动的作用。正是很多自媒体平台自发发布、转发这次事件,使得这次事件成为大众关注的一个焦点。他们发布的内容若事实清晰、论据清楚,也会成为我疾病预防过程中的一个参考,也会动摇我对权威媒体的信任度。”(27号访谈对象)

在这种情况下,公众在网上获取健康信息时面临的最大挑战之一仍然是如何评估信息的可信度,但对信源内容、来源和媒体的可信度缺乏区分,是造成权威信息传播停滞不前的原因之一。在这个阶段,“信源”身份的启动作用是依靠诸如权威来源等间接证据,而不是内容本身来评估信息和做出决定。这是一种相对“偷懒” [27] 的方法,在受众的精力和信息处理能力有限的不确定情况下获得可靠信息。特别是在疾病疫情爆发初期,公众对其发病症状、传播途径、防控措施一知半解,这时一些并不那么可靠的“信源”所发布的信息极易被当作救命稻草被频繁提及,影响公众的事实判断。信源可信度愈强的科普信息愈能被公众第一时间选择,如具有明确学术、专业背景和实践身份的意见领袖,常被称为“专家”并被引用为权威来源。

“说到当时这个自主用药的情况,那当然是权威的媒体,我更相信一点啦,当然自媒体有这个信源不可靠的,什么人摇身一变啊,你也不知道他真实身份是什么,他就跟你说你要怎么怎么样,那我的命交在他手里了吗?那当然不行啊。所以我如果是自媒体发布的呢,我可能会注意甄别一下他的身份,比如说有什么就是医院的。医生的那种认证啊,或者是什么什么博士之类这种title,我会稍微相信他一点……”(19号访谈对象)

在以社交媒体为代表的网络科学与健康传播场景中,“网络科学家”和“科学网络用户”构成了网络科学与健康传播场景的“去中心化”,这反映在他们对“自上而下”的健康教育路线的补充。但值得注意的时,专业身份并没有对其知识科普和信息接受产生显著差异化影响。即,科学领袖的说服力更注重“内容”本身的质量,而不是他们的“专业地位”。因此,健康科普信息的传播首先需要考虑“信源可信度”和“内容可信度” [28] 。换言之,当公众普通公众在面对与生命和健康有关的科学问题时,但在认知门槛较高的情况下,是否会“看到专家说的都是对的”或“看到他/她说的”。另一方面,用户的媒介素养也在显著提高,身份、学历等专业标签已经不能够使得用户不加思考地信任所有“权威信息”。这一点可以与国内学者的实证研究结果相佐证,正如学者张迪,童桐,施真(2021)所指出的,“在可能影响公众情绪的有争议的科学事件中,一般的和专门的科学媒体应该优先考虑科学传播的框架,同时考虑多种框架,以减少公众负面情绪的强度,避免进一步增加公众对科学研究的不信任感” [29] 。

4. 结语

在此次连花清瘟涨价事件中,以以岭药业为代表的涉疫药企在面临社会较为严峻的疫情压力时,其社会责任也愈大。一方面,民众基于自身健康考虑对于涉疫药品的需求在短期内仍会较大,在意见领袖的带领下面对科普信息不对等和媒体情绪传染的舆论环境时其恐惧、消极情绪也随之在社交媒体中快速传播。除以岭药业受到本次舆情波及,企业所在行业领域亦会被公众在一段时间内着重关注,加之国家及地方监管部门展开的行动措施,行业或将在一定时期内迎来“强监管”。能提升产能、管好价格,或能减少相关舆情烈度。更为长久之计是建立完善品牌声誉监测管理体系,做到和相关利益方的及时聆听、沟通应对。

健康是人类的共同愿望,也是人类的基本需求 [30] 。媒介化社会的连接景观之下愈加强调个性化、开放性、参与度和创新性的生命空间。诚然,由媒体中介创造的新的数字通信空间重新配置了社会关系和行为模式,并大大加强了公众对新型公共空间及治理共同体的想象。然而,在现实社会中,数字连接所创造的社会价值并不总是能够实现。相反,一味追求自由和解放的群体甚至可能增加反社会力量的实际影响。公共领域作为参与社会治理的行为体之一,应继续被视为研究当代集体行动困境的重要课题。通过对以岭药业连花清瘟涨价事件的传播现象和社会影响过程的考察,可以呼吁整个社会的社会良知和实践理性的觉醒,从而进一步探索建立以理性主体为核心的合作社会。

基金项目

本文系中国科协2022年度研究生科普能力提升项目“伦理风险型技术的科普解读与社会感知研究——以人工智能医疗技术为例”(KXYJS2022064)的成果;江苏省研究生实践创新计划“伦理风险型技术科学传播中的社会感知研究”(KYCX23_1097)的成果。

NOTES

1中国妇女报,《连花清瘟在石家庄卖断货?最新回应》,2022-11-17, https://baijiahao.baidu.com/s?id=1749672263514481324&wfr=spider&for=pc。